運動中に「着てはいけない」スポーツウェアが誕生した背景 開発者が語る、見過ごされがちな“オフの時間”への着目

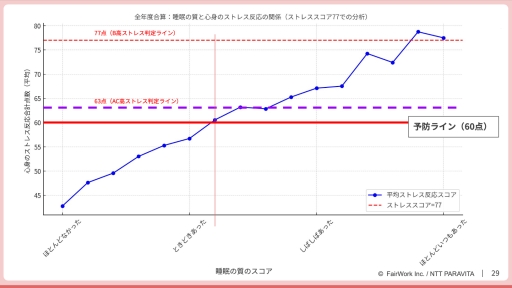

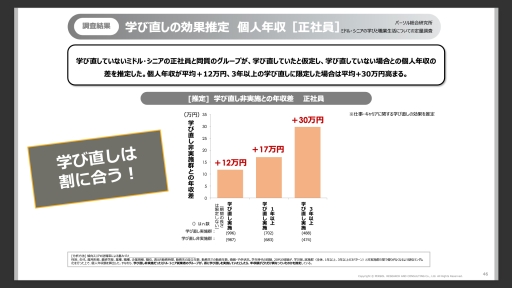

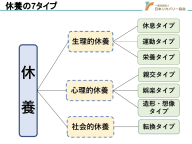

休むことに負い目を感じる…なぜ日本人は“休みベタ”なのか 「休養学」の専門家が語る、寝るだけではない疲労回復法

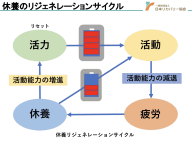

なぜかずっと疲れている人に足りないのは「攻めの休養」 “ただ休む”だけでは回復しない、生産性を高める休養のコツ

編集部のオススメ

How Teams Can Skip the Drama and Embrace Healthy Conflict #4/4

Bad Workplace Culture is Giving Burnout #4/4

How Teams Can Skip the Drama and Embrace Healthy Conflict #3/4

Bad Workplace Culture is Giving Burnout #3/4

How Teams Can Skip the Drama and Embrace Healthy Conflict #2/4

Bad Workplace Culture is Giving Burnout #2/4

Bad Workplace Culture is Giving Burnout #1/4

How Teams Can Skip the Drama and Embrace Healthy Conflict #1/4

The DNA of a Unicorn Leader #5/5

The DNA of a Unicorn Leader #4/5

The DNA of a Unicorn Leader #3/5

Five Ways to Improve Well-Being in the Workplace: Emerging Trends from the Science of Happiness #5/5

Why Awkwardness is Your Best Asset for Risk-Taking at Work #4/4

The DNA of a Unicorn Leader #2/5

Five Ways to Improve Well-Being in the Workplace: Emerging Trends from the Science of Happiness #4/5

Why Awkwardness is Your Best Asset for Risk-Taking at Work #3/4

The DNA of a Unicorn Leader #1/5

Five Ways to Improve Well-Being in the Workplace: Emerging Trends from the Science of Happiness #3/5

Why Awkwardness is Your Best Asset for Risk-Taking at Work #2/4

Five Ways to Improve Well-Being in the Workplace: Emerging Trends from the Science of Happiness #2/5

Why Awkwardness is Your Best Asset for Risk-Taking at Work #1/4

Culturally Confronting Loneliness #3/3

Five Ways to Improve Well-Being in the Workplace: Emerging Trends from the Science of Happiness #1/5

Culturally Confronting Loneliness #2/3

AI and Humanity’s Co-evolution with OpenAI’s Head of ChatGPT #4/4

Culturally Confronting Loneliness #1/3

Business, Life, and the Magic of Austin: A Conversation with Michael Dell #3/3

Life After Big Tech - Where Are Laid Off Workers Now ? #4/4

AI and Humanity’s Co-evolution with OpenAI’s Head of ChatGPT #3/4

Business, Life, and the Magic of Austin: A Conversation with Michael Dell #2/3

Life After Big Tech - Where Are Laid Off Workers Now ? #3/4

AI and Humanity’s Co-evolution with OpenAI’s Head of ChatGPT #2/4

Business, Life, and the Magic of Austin: A Conversation with Michael Dell #1/3

Life After Big Tech - Where Are Laid Off Workers Now ? #2/4

AI and Humanity’s Co-evolution with OpenAI’s Head of ChatGPT #1/4

The Singularity Is Nearer #3/3

Life After Big Tech - Where Are Laid Off Workers Now ? #1/4

The Singularity Is Nearer #2/3

How to Differentiate Yourself as an Entrepreneur #4/4

The Singularity Is Nearer #1/3

How to Differentiate Yourself as an Entrepreneur #3/4

Featured Session 10 Breakthrough Technologies of 2024 #3/3

How to Differentiate Yourself as an Entrepreneur #2/4

Featured Session 10 Breakthrough Technologies of 2024 #2/3

How to Differentiate Yourself as an Entrepreneur #1/4

Featured Session 10 Breakthrough Technologies of 2024 #1/3