PR

PR2025.12.24

鉄道ダイヤの最適化に学ぶ、生成AI活用 複雑なビジネス課題をチャットボットで前に進めるポイント

コピーリンクをコピー

ブックマーク記事をブックマーク

西勝清氏(以下、西):「プロダクトAIを実装する時のリスクは?」というのをちょっと考えたいのですが、その話の続きでどういったことを考えればいいんでしょうか?

佐々木真氏(以下、佐々木):一番は情報漏洩ですね。先ほど再学習の話もありましたが、一番論点になりがちなのがそこなんですよね。僕も「Notion AIは再学習されるんですか?」と聞いたのですが、再学習されないという答えでした。これがたぶん法人利用においてはスタンダードになっていく。たぶん「Google Workspace」や「Office365」でも全部同じだと思っています。

個人向けとは違うよねという話で、まずそこが機密上の観点が1つあるかなと思っていて、その質問はけっこうされると思います。ちなみに僕もエンジニアじゃなくて事業開発の観点でわかっているだけなので、間違っていたら木村さんには言ってほしいんですけど……僕ね、AIが人間を超えることはまだそんなにないんじゃないかなと実は思っていたりするんですよね。

なぜかというと、汎用じゃないから。今は特定のことができるミッションを持ったAIがあって、『ターミネーター』の世界は何でも自律で自分で考えている。先ほど言ったように、AIを深く紐解いていくと大規模言語モデルなので、ディシジョンメイキングはできなかったりするんですよね。

例えば人間が大統領として政治をすると、最大多数の最小幸福で意思決定をするじゃないですか。AIはああいうのは苦手なんですよね。統計的にはこうだろうなとか、こういうことを言ったら喜ぶだろうなというのが得意なので、中立的な意思決定が苦手なんですよ。

だから「人間を大量虐殺するわい」とか、『ターミネーター』みたいな世界は起きないし、プロダクトにおいてそんなことはあまり起きないんじゃないかと思っています。強いて言えば先ほど木村さんがおっしゃったように知らないことをやっちゃうとか、ないサービスをあると言っちゃうことはあるから、そのくらいじゃないかなと思うんですよね。

要は、嘘をつくのと情報機密が漏洩することぐらいじゃない? AIはそんなに万能じゃないと思うんですけど、このへんは木村さんはどうですか?

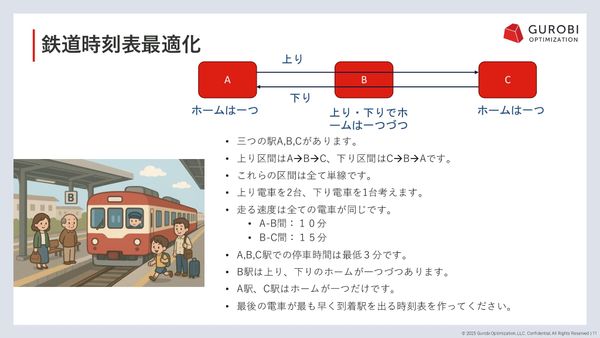

画像11

木村俊也氏(以下、木村):僕は、ChatGPTを使ったサービスを提供する時に、やはりお客さんにきちんとAIを使っていることを示してあげるべきかなと思っています。決定権は人間にあるということをしばらくは明示的に出したほうがいいだろうと個人的に思っています。そうしないとその情報を過信してしまうし、場合によっては間違ったものを信じてビジネス的なダメージを与えてしまうこともあるかもしれません。

なので、僕はしばらくは明示的に「これはAIが生成したものです」と示してあげることが現状は大事だし、もしかしたら今後そういったガバナンスや規約みたいなもの、あるいは倫理的なものが世界的に整備されていくんじゃないかなと予想しています。

佐々木:そうですね。

木村:やはりまだまだ技術的には、セキュリティ的なものも気をつけていかなければいけないフェーズだと思います。これは将来は解決される問題だとは思うのですが、例えば、悪意がある人が内部システムを質問や個人情報を引き出すような質問をして、それに答えてしまうなど、そういった悪意のあるユーザーに対して、本当は提供すべきではない情報を提供できてしまう可能性が今後起こってくるというのがありますね。

「プロンプトエンジニアリング」と呼ばれているのですが、質問をハックすることによって会社にダメージを与える質問ができてしまうというのが、直近のセキュリティ的に問題になってくるだろうなと思っています。

佐々木:確かに。今日ちょうどAIの話で「データに毒を混ぜる」みたいな記事があって、うまいことを言っているなと思ったんですけど、確かにそれができちゃいますよね。意思決定を歪めさせるというのが、高度なAIテロとしてはありえるかもしれないですね。そのくらいじゃないですかね。そんなにみんなが恐れていることは起きないんじゃないかなと思います。

Notion AIが勝手に文章を改ざんして、特定の思想に誘導するとか、そういうことはまず起きないと思いますね。それはAIを過信しすぎじゃないかなと思います。ただ、わからないですね。もう進化が速すぎるので、ないとも言い切れません。その時は適用しましょうという感じですね。少なくとも変化についていくのが今は大事かなと思いますね。Notion AIを使いましょうということですよね。

西:ありがとうございます(笑)。

佐々木:(笑)。どうも(笑)。

木村:繰り返しますが、今やはり一番気をつけなくちゃいけないのは、お客さんに提供する時に、必ずしも合っている答えを出しているわけではないというところですね。

西:確かに。Notion AIの時にもきちんとそういう説明をするみたいな話は社内でもして、Q&Aにも明記していましたね。わかりました。

画像12

西:では時間の兼ね合いもあるので、第二の後半に移っていきたいと思います。

残り10分、15分で、質問もたくさんいただいているのでお答えしますが、後半はどちらかというとPMが自分の業務にAIを使うという観点でお話をできればと思います。PMの中でAIが代替してくれるもの、もしくはその中でPMはどこに注力すべきか。どういう仕事の変化がPM自身に起こり得るか? という観点でいうと、これは小笠原さんからぜひ、どうですか? どう感じていますか?

小笠原智氏(以下、小笠原):PMはけっこうドキュメントとの対話が多いので、そんなにガラッと変わる雰囲気はないのですが。使えるところは、やはりドメインの理解や整理という部分で、知らない業界のドメインの整理はやりやすいです。あとはデスクトップリサーチもやり方が変わるかなという印象はありますね。ほかに人間が届かなそうなところをやってもらうという意味では、テストシナリオやエラーのテストのシナリオの部分で意地悪なやつを作ってもらったりなど、そういった部分を手伝ってもらいたいなとは思っています。

西:ちょっと難しい質問をしますが、手間が減るみたいな点でどれぐらい効率化できそうだなみたいな、感覚的な数字はありますか?

小笠原:ストレス値はたぶん半分ぐらい下がっている気がしますね。

西:ストレス値(笑)。

小笠原:文章の体裁を整える必要がなくなってきた。箇条書きで文章を書いて、command+Jで改善して、アジェンダを作ってもらうのがデフォルトでやっていることなので、それでアジェンダを作る手間はだいぶ省けていますね。

画像13

佐々木:なんかアレですよね。プロダクトマネージャーの仕事って、オリジナル部分は実はけっこう少ないんですよ。要はPREと呼ばれるものやロードマップと呼ばれるものにはテンプレートがあって、それに対して自分で埋めていく作業なので8割ぐらいはわりと同じで、そこの2割で死ぬほど差が出るのがPMという業務だと思っています。なので、そこの8割はメチャクチャ楽という感じですね。

特に先ほどおっしゃっていたように、ドキュメント化は絶対に避けられない仕事なので、その時にやはりこれがないともうやっていられないみたいな。バイネームで言っちゃうとアレなんですが、某Confluenceはもうイヤだなと思っちゃうんですよね。もともと使いにくかったんですが、なおのことやる気がなくなってきた。とにかくもうAIがないと……(AIがあると)編集がやはり便利ですよね。文章の体裁とかもそうだし。

あと僕はペネトレーションテストという言葉を使ってて、これはセキュリティの用語なんですが、悪意のあるログインができないようにするというのがあるんです。悪意あるユースケース、それから僕はNotion AIで壁打ちをやってもらうのが好きなんですよね。ビジネス的な要件で考慮漏れを防ぐ時にすごく使える。

僕は今「PM School」という事業をやっていますが、FAQは全部Notion AIに叩いてもらっていました(笑)。メチャクチャ楽! FAQこそもうテンプレも決まっているので、洗い出してもらって、あとは「ちょっとこれはうちのと違うや」ぐらいなので、メチャクチャ楽で、本当にストレス値は半分以下ですね。

西:ありがとうございます。

西:木村さんはどうですか? 木村さんの仕事の仕方はなにか変わってきていますか?

木村:たぶんPM Clubでもよく議論になっていると思いますが、やはりエンジニアとPMの間には情報の差があると思っています。PMはビジネスサイドの知識がものすごくあって、エンジニアは開発の知識があって、その情報の差によってコラボレーションが難しかったり、依頼をするのが難しかったりというのが、IT業界だと多いと思います。

その摩擦をなくすのに僕はChatGPTがすごく使えるなと思っています。例えば自分はPMで、○○のデータベースを作りたいと思っている。だけどデータベースの知識がないとして「こういう要素を持ったデータベースを作りたいと思っているんですけど、エンジニアと効率的に議論するための議事録を作ってください」と言って、出てきたものに従って議論するとうまくいくんですよね。

新規事業を作る時も「こういったサービスを今は考えています。私はPMです。これをエンジニアに魅力的に伝えるためにどうしたらいいですか?」と活用することで、今後は開発のフリクションがだいぶなくなっていくかなと思っています。それはPMとエンジニアでもそうだし、逆にエンジニアもプロダクトマネージャーにうまく説明したいのでそこのコラボレーション、つまり翻訳のためにけっこう僕はChatGPTが使えるんじゃないかなと思っています。いろいろな使い方がありますが、このへんが使えるとおもしろいなと思っています。

西:ありがとうございます。この話もあと1時間ぐらい聞きたいんですけど。

(一同笑)

画像14

西:他の質問もあるので、最後のセッションにしたいと思います。今後AIの動向について予測するのはちょっと難しいと思いますが、「世の中がどうなっていきそうかな」という方向性の話と、みなさん一人ひとりが「その中で自分はどう取り組んでいこうと思います」というのを、おうかがいしてもいいですか? じゃあ真さんから。

佐々木:先ほども少し話したところではありますが、もうこれからはあるのが当たり前で、スマホと同じだと思ってもらえればよくて、3年、5年後にはおじいちゃんやおばあちゃんですらAIを使うのは当たり前になるんです。絶対にそうなります。スマホの時もそうだったし、それよりも速いので。

課題を解決するために、PMはトレンドの変化を追わなきゃいけないし、やはり技術を追わなきゃいけないんですよね。なのでとにかく使うことですね。今はPMは会議やドキュメンテーションで忙しくなりがちなので、忙しい人ほどAIを使ったほうがいいですね。

先ほども言ったように、エンジニアとのコミュニケーションや、ステークホルダーとのコミュニケーションでつらい人ほどAIを使ったほうがよくて、だから無理くりでも時間を捻出したほうがドキュメンテーションを含めて仕事が楽になるんですよね。なのでとにかく使うこと。

あとPMは、課題を解決するために課題解決のためのベストな方法を常に探さなきゃいけないので、とにかく自分がやはりユーザーになり続ける。忙しいし、変化も速いので、意外と難しくなってきたなと思うんですよ。ただ、そこをがんばってほしいし、がんばる価値は十分にあるなと思うんですよ。じゃないと3年後、AIを使えないPMはほぼ市場価値がなくなるんじゃないかな。そのぐらいの勢いなので、怖いなと思っています。なのでぜひ。僕も必死こいて毎日Notion AIとお付き合いしています。

楽しいし、おすすめだし、報われる努力だと思うのでぜひがんばってもらいたいです。一緒にがんばっていきましょうと言いたいです。

西:ありがとうございます。

画像15

木村:僕からも。先ほどJonasさんの話でもあったのですが、今回のChatGPTは始まりに過ぎないと思っています。技術はもっともっと発達していくと思います。答えられることももっと増えていくし、もしかしたらより論理的なことも今後は考えられるようになるかもしれません。

先ほど少し触れましたが、今後は音声や動画など、AIの活用は今後さらに広がっていくし、課題解決のための手段として、より強力なものになると思っています。今後それが本当に社会の一部になっていくことは、ある程度確信度が高いと思っているんですね。

技術の発達はとんでもなく速いので、今キャッチアップしておかないと、そこに乗り遅れてしまいます。今からキャッチアップを始めて、その流れに乗って、より課題解決にみんなで取り組んでいけたらいいかなと思っています。

西:ありがとうございます。

画像16

西:最後に小笠原さんに締めを(笑)。

小笠原:最後になっちゃった(笑)。そうですね。これからも本当に顧客やパーソナライズでどんどんニッチなものができていくと思います。PMはどんどん使い倒す。新しいものをどんどん使っていくこと、それこそが業務だと思ってやっていく。「あるべきものからどうする」というのも大切ですが、やはり今後はどちらかというと、問いをどんどん出して、ディスカッションをして、問いから行動するという儀式をやっていくことが大事かなと思っています。

そうすることで、なにか結果として課題解決につながるのかなというところと、問いから出てきたディスカッションの情報を立体化して、構図を理解して、整理できて、それをきちんと成果物として形作ることが肝になるかなと思っています。以上です。

画像17

西:ありがとうございます。

(次回へつづく)

続きを読むには会員登録

(無料)が必要です。

会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、

スピーカーフォローや記事のブックマークなど、便利な機能がご利用いただけます。

すでに会員の方はこちらからログイン

名刺アプリ「Eight」をご利用中の方は

こちらを読み込むだけで、すぐに記事が読めます!

スマホで読み込んで

ログインまたは登録作業をスキップ

関連タグ:

この記事をブックマークすると、同じログの新着記事をマイページでお知らせします