【3行要約】・従来のマネジメントは計画と実行の分離で機能していたが、環境変化により現場の迅速な意思決定が困難になっています。

・伊達洋駆氏は、プレイングマネージャーが9割を超える現状について、変化への適応として必要な進化だと指摘。

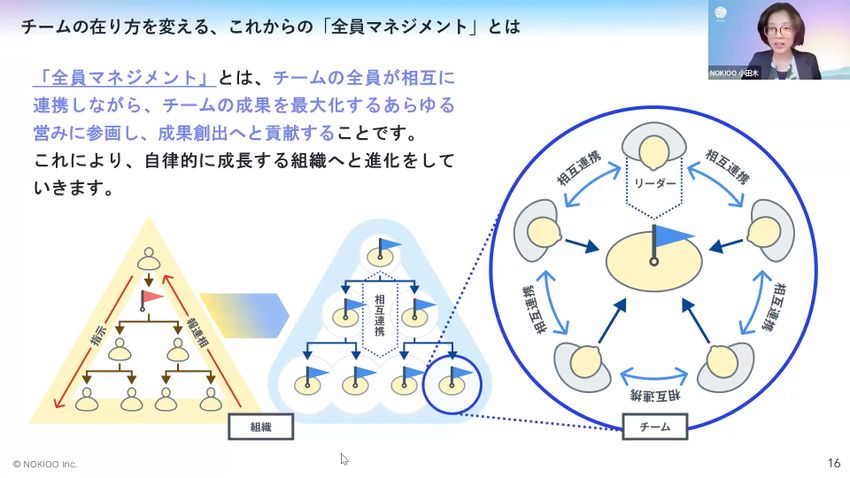

・組織は階層構造を維持しつつ、全員がマネジメントに参画する「全員マネジメント」の実践が求められています。

前回の記事はこちら マネージャーがマネジメントに専念できなくなった理由

小田木朝子氏(以下、小田木):(マネジメントに関する)私たちの認知がどこから来ているのかが理解できると、「何が変えられるのか」「変える必要があるのか」ということも、けっこう明確になってくるなと感じながら聞いていました。

「計画と実行の分離」、そして意思決定や権限、階層構造の中で形成された「マネジメントはマネージャーの仕事」という認知は、それ自体に問題がなければ、そもそも捉え直す必要も、再定義する必要もないと思うんですよね。

でも今、あらためて定義を考え直してもいいかもしれないという流れが出てきている。その背景には、どういった現場の課題感や変化の流れがあるのか。ぜひ、伊達さんが日頃見ていらっしゃる組織の景色から聞いてみたいと思いますが、いかがでしょうか。

伊達洋駆氏(以下、伊達):コメントにもありましたが、計画と実行を分離して、階層によって管理する仕組みがうまく機能するためには、ある程度予見できる環境である必要があるんですよね。

でも、環境が複雑になって、「何が正解か」がわかりにくくなってくると、マネージャーだけがマネジメントを担うという構造だけでは、うまく機能しなくなってきます。

具体的にはどういう課題が出てくるかというと、現場で働くメンバーが、お客さんの反応や市場の変化を日々感じ取っているわけです。そういった情報をキャッチした時に、意思決定の権限を持っていないと、上に報告して、承認を取りにいくというプロセスが発生します。

そうすると時間がかかって、結果的に手遅れになったり、もう対応しきれなくなるということが起こるんですね。これがまさに、多くの組織で「うちの組織、変わらないとまずいよね」と思いながらも、なかなか変われないという課題の1つの源泉になっているのではないかと感じています。

これからのマネジメントで重視すべき視点

小田木:そういう意味では、(必要なのは)マネジメントの定義というよりも、今、私たちの事業や組織を前に進めるために必要なマネジメントは何かという観点。マネジメントのあり方や考え方、その実践が何なのかという観点ですね。

あと、例えば今の事業で生み出したい価値は、何が勝ちパターンなのかといった観点。同質性と効率性を上げて、仕事を分配しながら一人ひとりがやりきることが勝ちパターンであれば、計画と実行を分離して、考える人・やる人を明確に分けたほうが生産性も高いし、勝ちパターンになりやすいかもしれません。

勝ちパターンが固まってないから、これから自分たちがもっと価値を生める勝ちパターンを探求しなければいけないとか。変化にうまく適応しながらやらなければいけないとか。

もしくはマネージャーの万能性を求めるよりもメンバーが持つ知見や能力を引き出しあって、うまく全体の総和を上げたほうが価値が生める感じであれば、もしかしたら自分たちの事業を前進させるために必要なマネジメントのあり方はこれまでよりももう1段進化が必要かもしれない。そんな着眼点の持ち方をしてよい感じですかね。

伊達:そうですね。

プレイングマネージャーが9割超えという実情

伊達:あと、プレイングマネージャーって日本だともう90パーセントを超えているという統計データもあるんです。

小田木:なるほど。どうりでプレイングマネージャーじゃないミドルマネージャーを見ないはずだって感じですよね。

伊達:ほぼほぼプレイングマネージャーなんですよ。その理由を考えている人ってそこまで多くないと思うんですよ。そういうもんだろうっていうか、「大変だよね」みたいなことで語られるケースがほとんどで。

なぜプレイングマネージャーがこれだけ多いのかを考えてみる必要があって。さっきまでの議論で言うと、要するに新しい勝ちパターンとかを作っていくためにはマネージャーですらマネジメントだけをやっていては難しいからなんですよね。

小田木:マネージャーですらマネジメントだけだと難しい。

伊達:情報が手に入らないんで。

小田木:はい、はい。

伊達:例えばお客さんの反応や市場の変化などは、自分で取りにいかないと意思決定ができなくなってしまうので。プレイングマネージャーをやらないと、環境変化についていきにくくなっていると捉え直すこともできるんじゃないかと思いますね。

古賀奈津紀氏(以下、古賀):チャットに「もはやマネージングプレイヤー!」っていうワードが出てました(笑)。

小田木:うまいこと言いますね(笑)。

古賀:先ほどのお話にもあった、16ページの「組織のあり方の変化」について。小田木さんからも「進化系」っていう表現がありましたけど、これは良し悪しというより、企業フェーズによって最適なかたちが変わるんだろうなと、お話をうかがいながら思いました。

プレイングマネージャーは本当にネガティブなのか?

古賀:チャットにも、少しずつご質問をいただいているようです。「全員マネジメントをやろうとすると、組織のフラット化やティール化はセットになりますか?」というご質問とか、「そうなった場合のマネージャーの役割はどうなるのか?」というご質問もあります。

小田木:まさに今日のメインイシューの1つでもありますけど、こうしてチャットから出てくるのは本当にありがたいですね。

いくつか取り上げていきたいと思いますが、その前に、今、伊達さんからお話しいただいた「プレイングマネージャーが9割」という実情と、「プレイングマネージャーって本当に悪いことなのか?」という観点について、もう少し深めたいと思っていまして。

今って、プレイングマネージャーという言葉が、どちらかというとネガティブに語られがちですよね。「プレイングマネージャーだから○○が難しい」「△△ができない」「××が疲弊する」といった文脈でよく使われる印象があります。

でも今のような観点に立つと、プレイングマネージャーはもはやスタンダードであって、むしろ、ミドルマネージャーがパフォーマンスを発揮していくための“あるべきかたち”なのではないか。

意思決定の精度を上げたり、変化に迅速に対応したりしたうえで、チームを率いていく。そういう動きを支えるかたちとして、プレイングマネージャーというスタイルは、可能性を持ったあり方とも言えるかもしれません。

プレイングマネージャーと聞いた時に、「だから大変なんだよね」「難しいんだよね」とすぐに結びつけてしまう発想から、もう少し違う見方もできるのではないかと感じました。

PR

PR