【3行要約】・多くの組織でマネージャーの負荷増大が問題視される中、全員参加型のマネジメントスタイルに注目が集まっています。

・調査結果から、7つのマネジメント行動が相互に連動し、パフォーマンスとエンゲージメントに強い影響を与えることが明らかに。

・組織は個別のマネジメントスキルではなく、連動性を意識した包括的なマネジメント行動の実践を支援すべきです。

前回の記事はこちら 337人調査で明らかになったマネジメントの実態

小田木朝子氏(以下、小田木):ここから、次のパートに進んでいきたいと思います。「調査データから読み解く全員マネジメントのリアル」ということで、まずは今日の観点をより深めるために、少し補足となる投げ込みをさせていただきます。

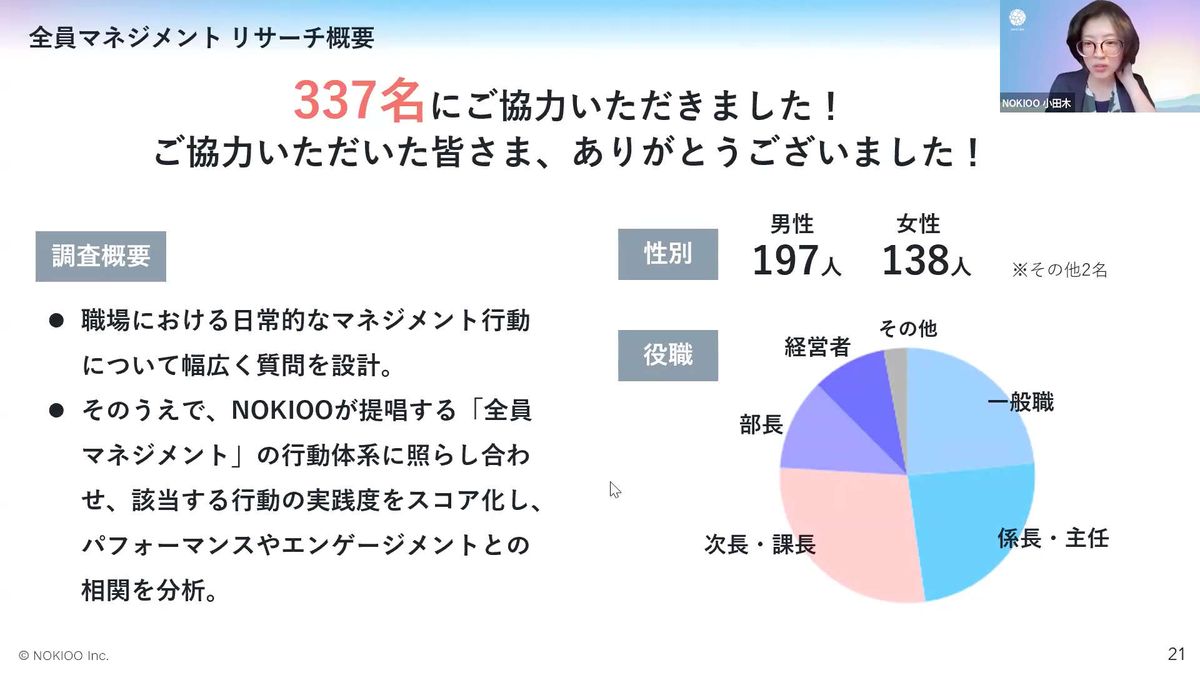

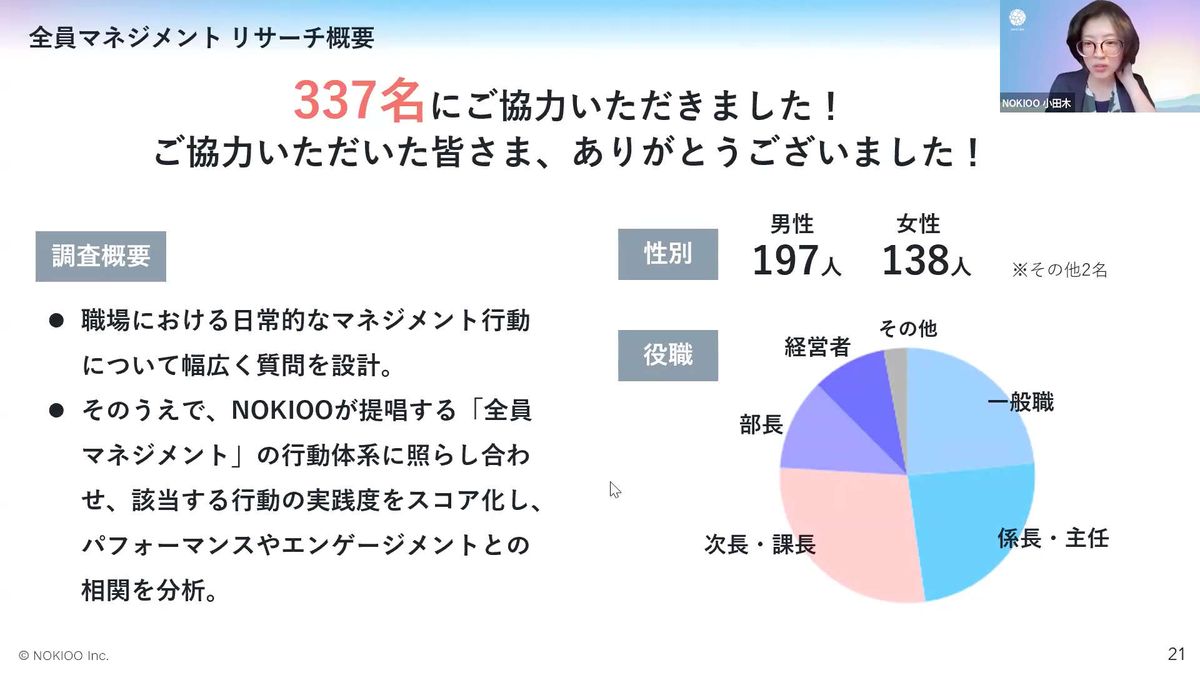

私たちは5月に「マネジメントの実践とエンゲージメント・パフォーマンスの関係性」をテーマに、とある調査を行いました。

職場における日常的なマネジメント行動について、幅広く質問を設計しながらお聞きをしました。マネジメント行動の実践度と併せて、パフォーマンスの発揮度合いやエンゲージメントの実感度合いも聞きました。そのため、どんなマネジメント行動が実践され、一方で実践されていないことがパフォーマンスやエンゲージメントに関係するかを調査した結果になります。

337名から回答をいただきまして、男女比はご覧のとおりほぼ半々。ちょっと男性が多めな感じです。回答をくださった方の役職の分布はご覧のとおりで、一般職から部長級以上までいろんな階層の方から回答をいただきました。

どんな結果、傾向が出たかを5つの結果に要約しましたので、ざっと共有できればと思います。男女や階層は属性データとしてお聞きしているんですが、属性によってそんなに大きな違いが出なかったので、全体の回答傾向として総括して共有させていただきます。

マネジメント行動が成果とエンゲージメントに与える影響

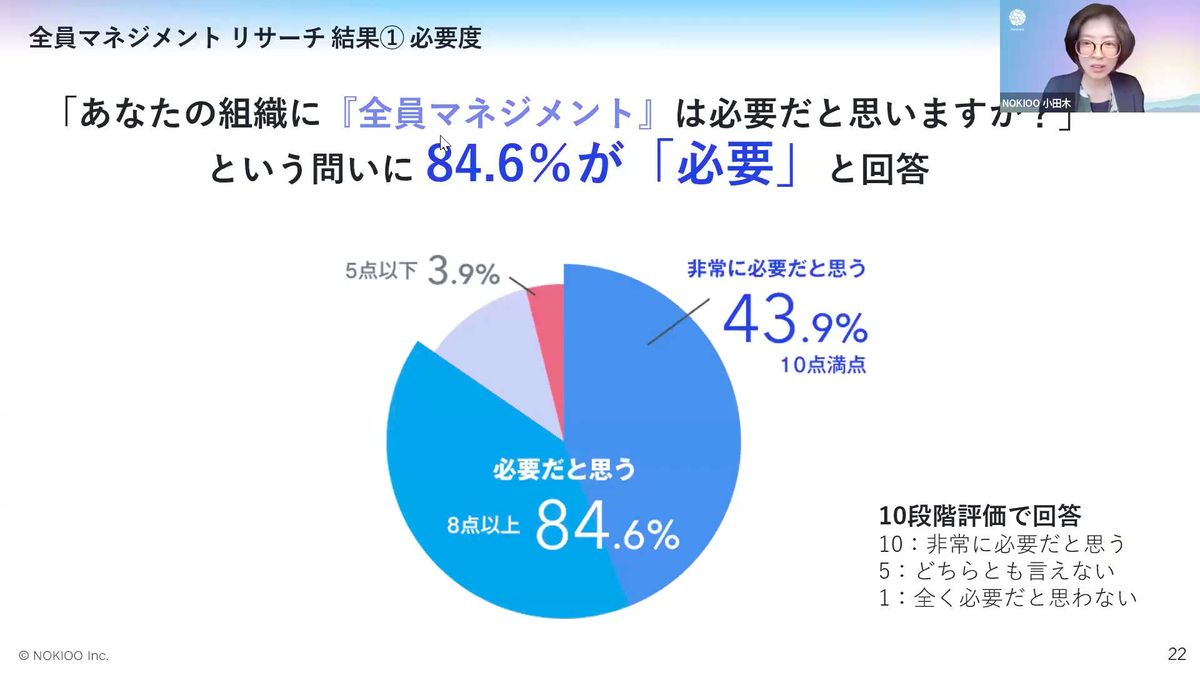

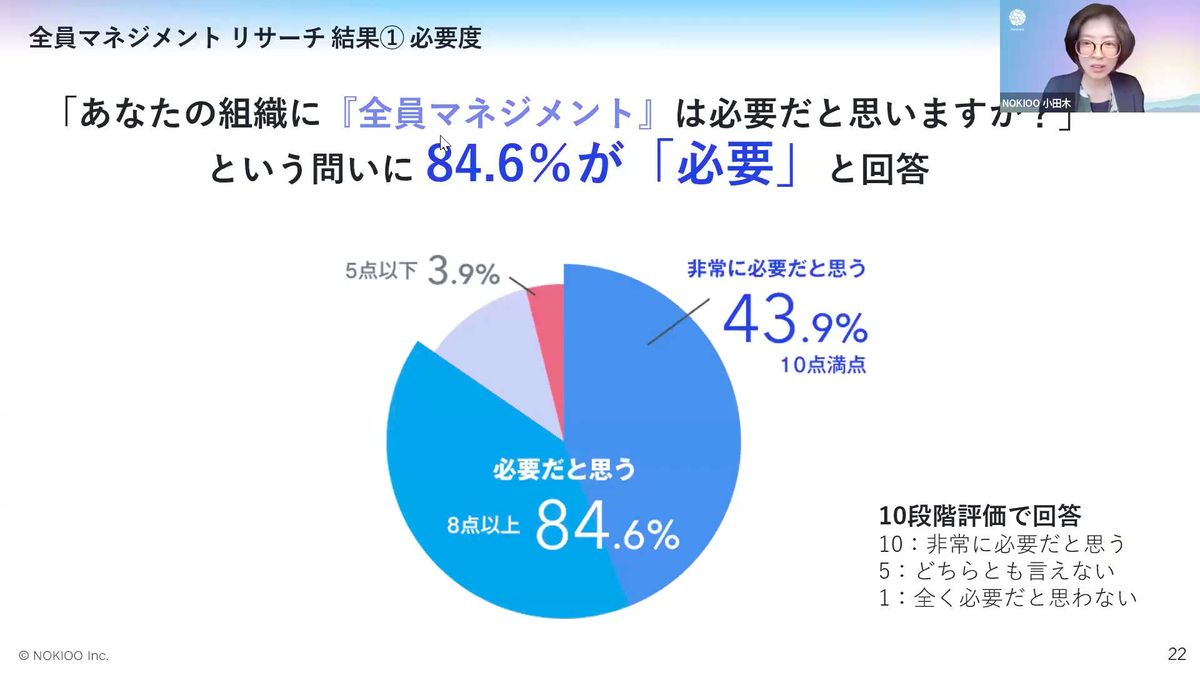

小田木:まず1つ目。全員マネジメントというキーワードをここでは意訳して使っていますが、「マネージャーだけがマネジメントを担うのではなく、全員がマネジメントに参画し、チームの成果に貢献する」というマネジメントのあり方の必要性をお聞きしたところ、84.6パーセントが「必要だと思う」、もしくは「非常に必要だと思う」という回答をくださっています。

管理職だけがマネジメントを担わないかたちへの期待や関心が一定あることが確認できたというのが1つ目です。

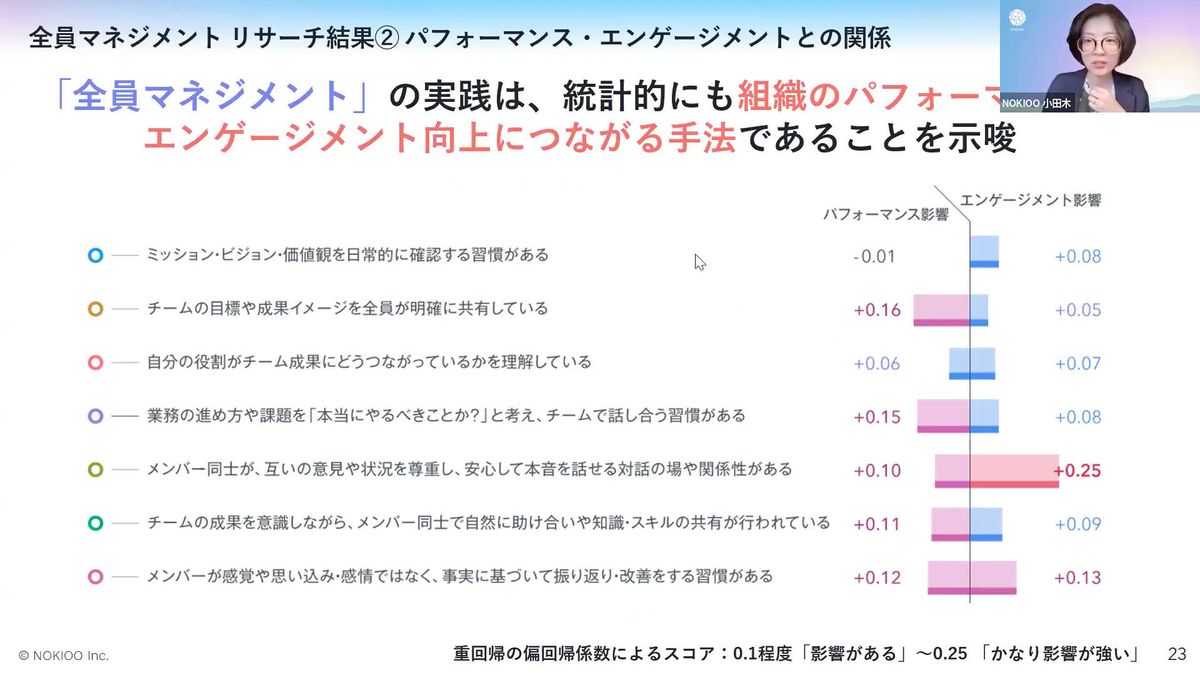

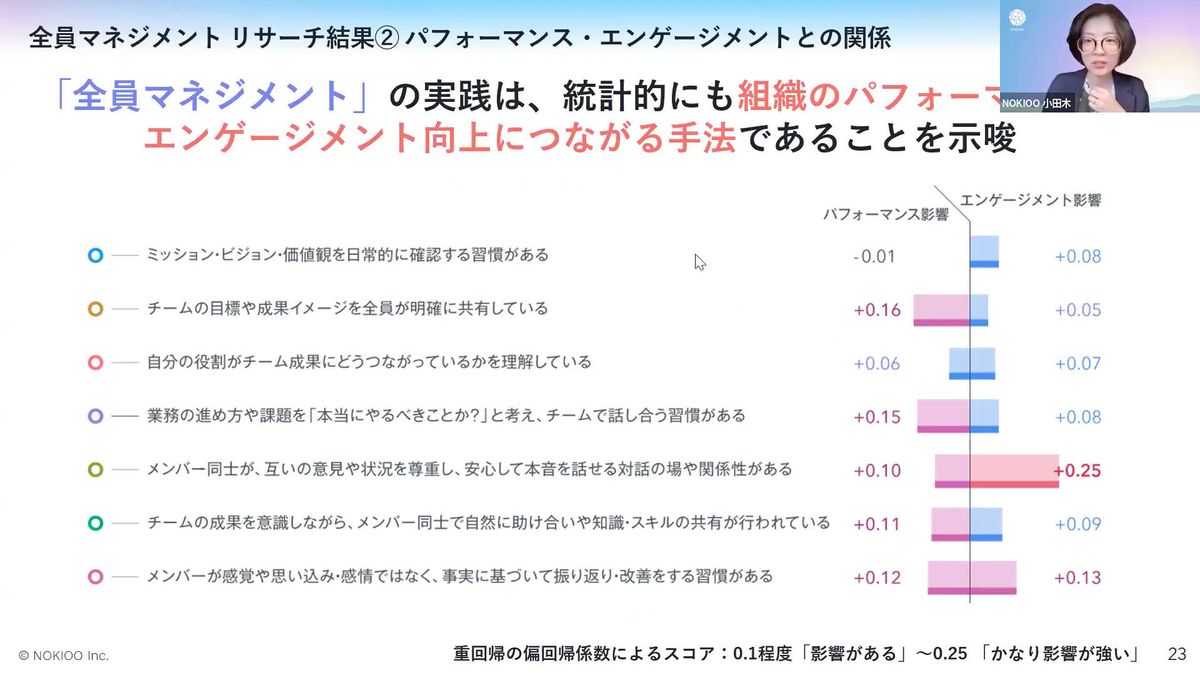

2つ目は、全員マネジメントの実践が、組織のパフォーマンス実感やエンゲージメント実感とどうつながるのかについての結果です。

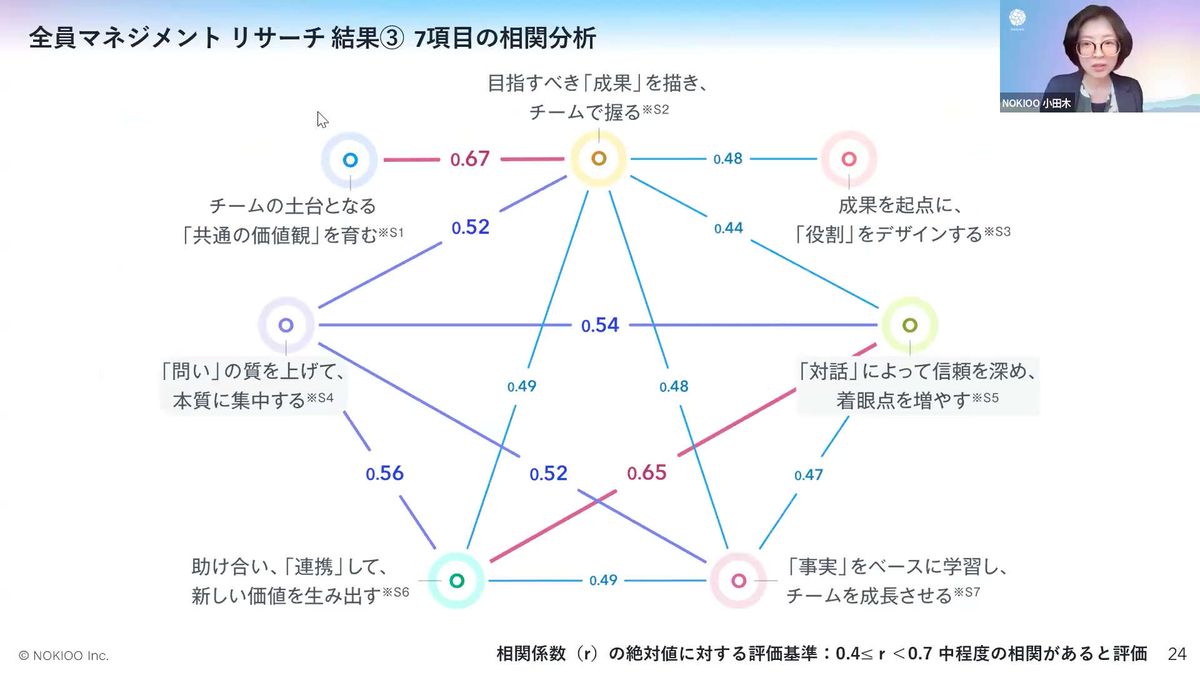

先ほど、全員マネジメントはコンセプトではなくて、具体的に何が実践できるかのマネジメント行動に分解されるものであるという説明をさせていただきましたが、この7つのマネジメント行動の実践度と、パフォーマンスやエンゲージメント実感への影響を見たものがこちらの図です。

例えば上から5つ目の、「メンバー同士が、互いの意見や状況を尊重し安心して本音を話せる対話の場や関係性がある」かについては、エンゲージメントへの影響度が高く出ています。一方で「チームの目標や成果のイメージを全員がどれぐらい明確に共有しているか」については、パフォーマンスに対しての影響度が高い。

いずれにしてもマネジメント行動を一つひとつ分解した結果、パフォーマンスやエンゲージメントへの強い影響が確認できたというのが、こちらの2つ目のデータになります。

8割が「必要だ」と感じているのに、実践できているのは2割

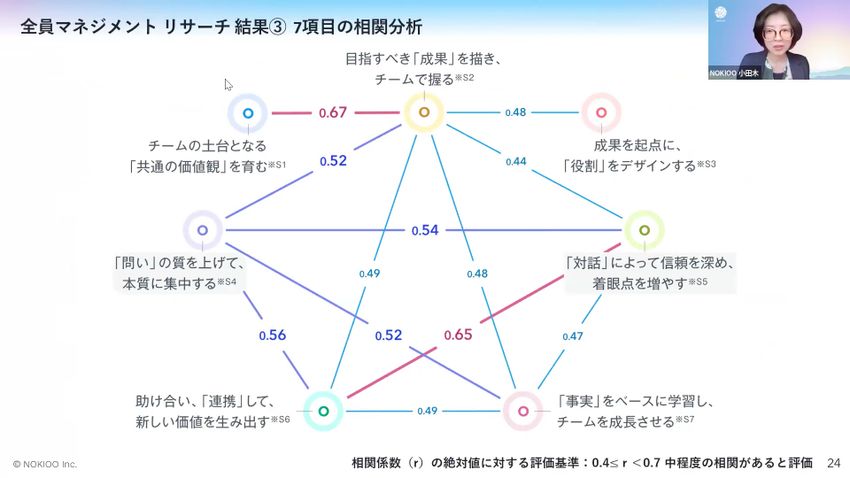

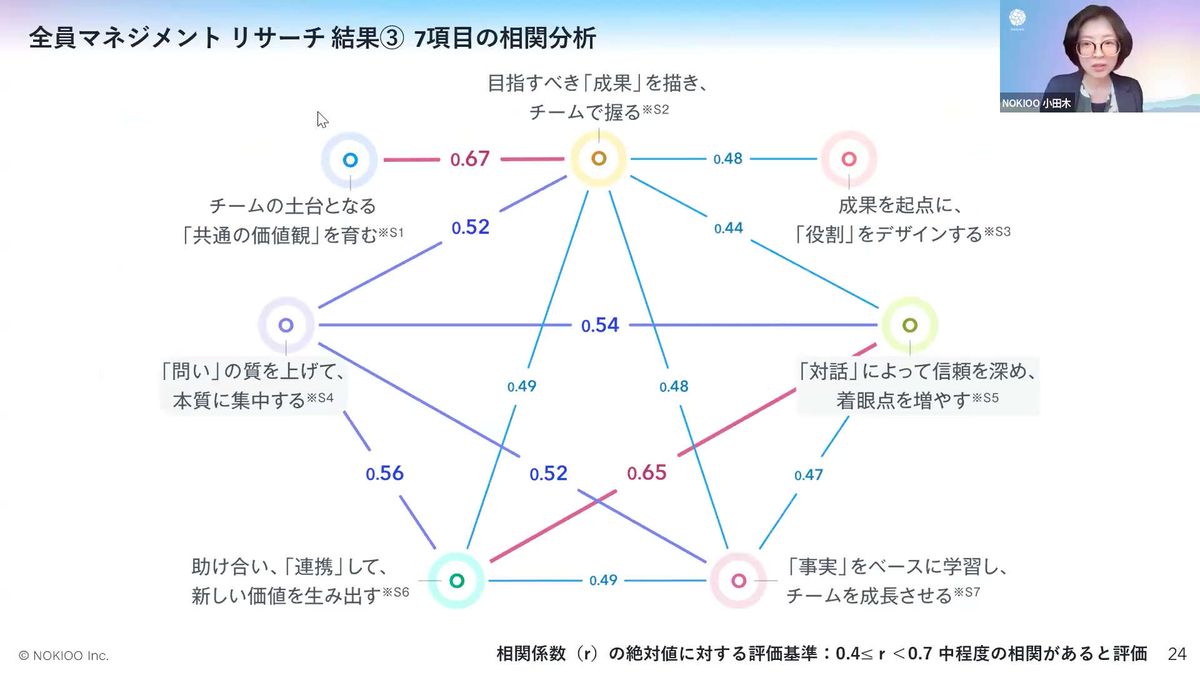

小田木:そして3つ目の結果です。7つのマネジメント行動の相関関係を、できるだけわかりやすく図にまとめたのが、こちらになります。

相関係数で0.4以上を中程度の相関、0.7に近い数値をより強い相関として表示しています。

今回の調査では、基本的にすべての項目で「正の相関」が見られたというのが、大きな特徴の1つです。例えば、「目指すべき成果を描き、チームで握る」というマネジメント行動と、「共通の価値観をチームの中で育む」という行動の間には、非常に強い相関が見られました。

つまり、これらはそれぞれが独立した行動というよりも、相互に影響し合う関係にあり、連動性の高いマネジメント行動として機能していることがわかりました。これが3つ目の結果です。

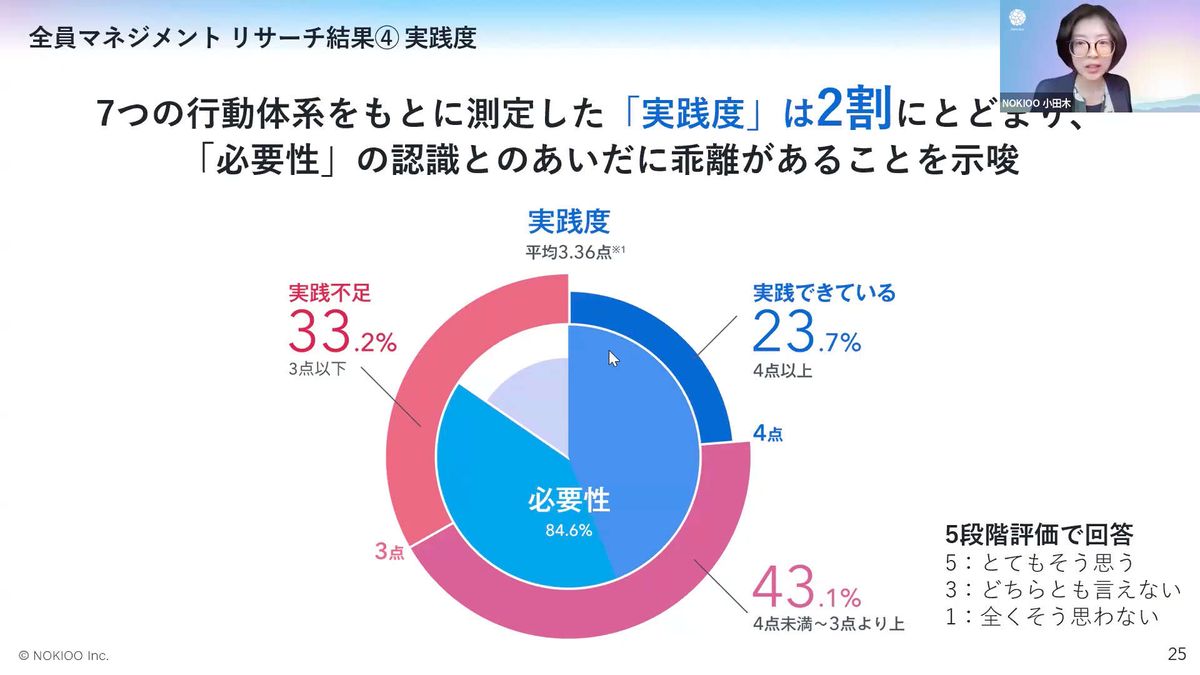

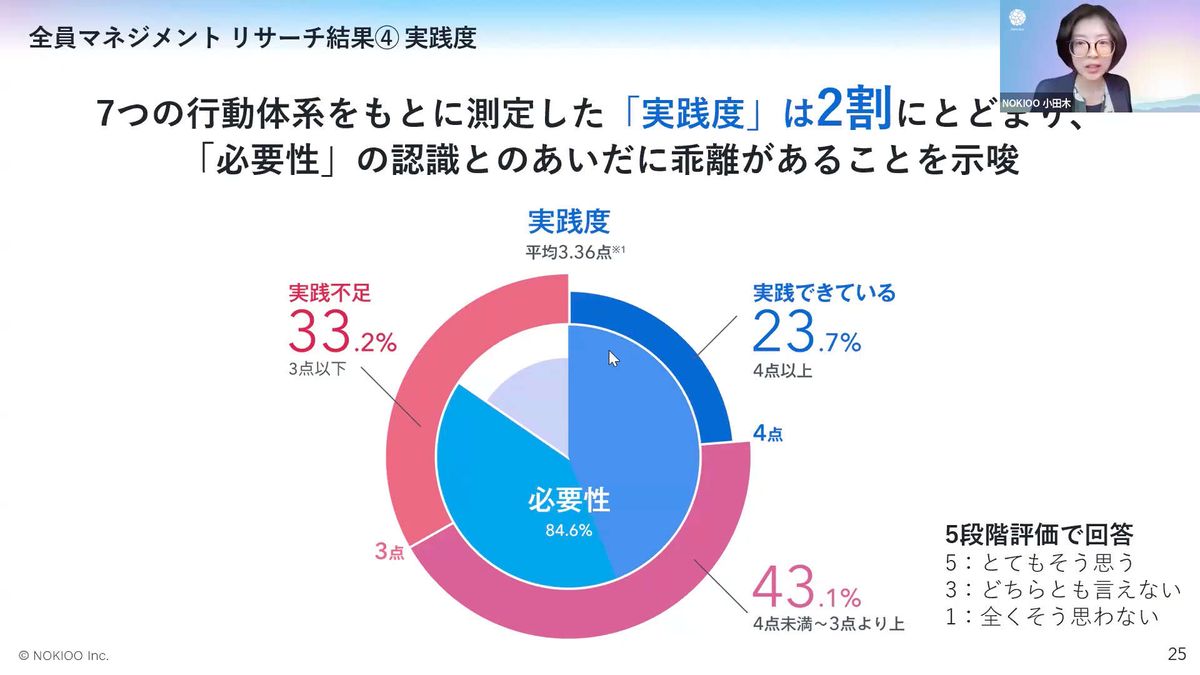

続いて4つ目の傾向です。7つのマネジメント行動に対して、「だいたい実践できている」と回答した方は、全体の約2割にとどまりました。

冒頭で、8割以上の方が「全員マネジメントの必要性を感じている」と回答していたことをふまえると、「必要性の認識はあるけれども、実践には至っていない」というギャップ、つまり“乖離”が見えてきたのが、この4つ目の特徴です。

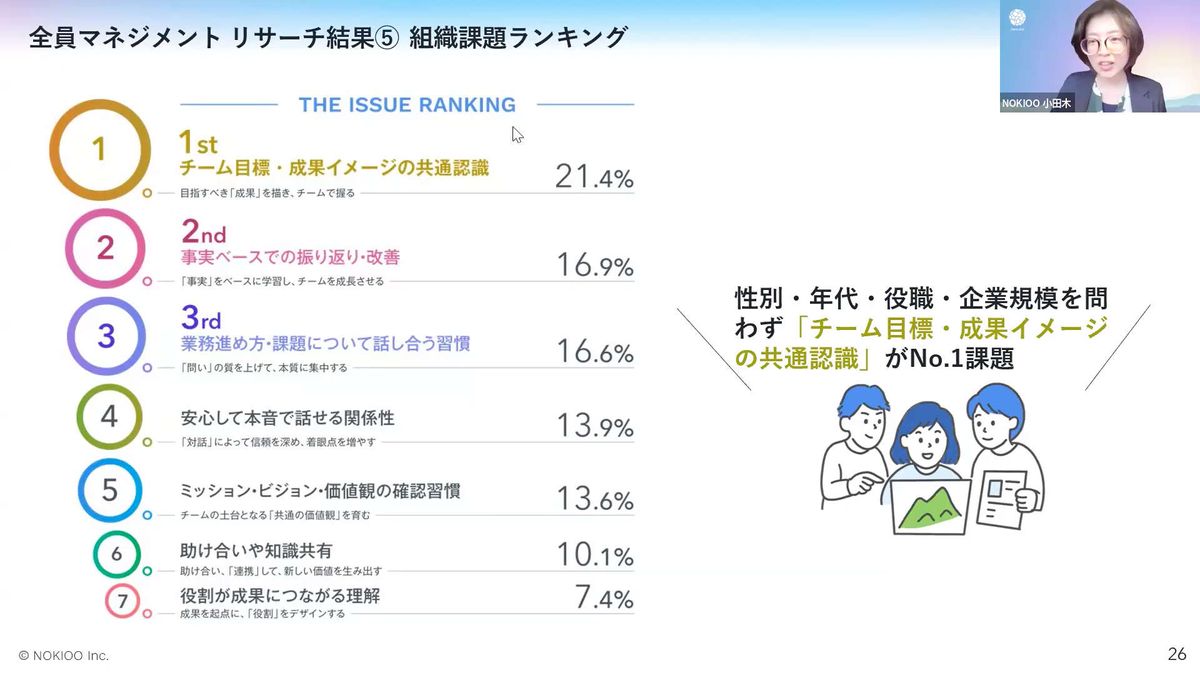

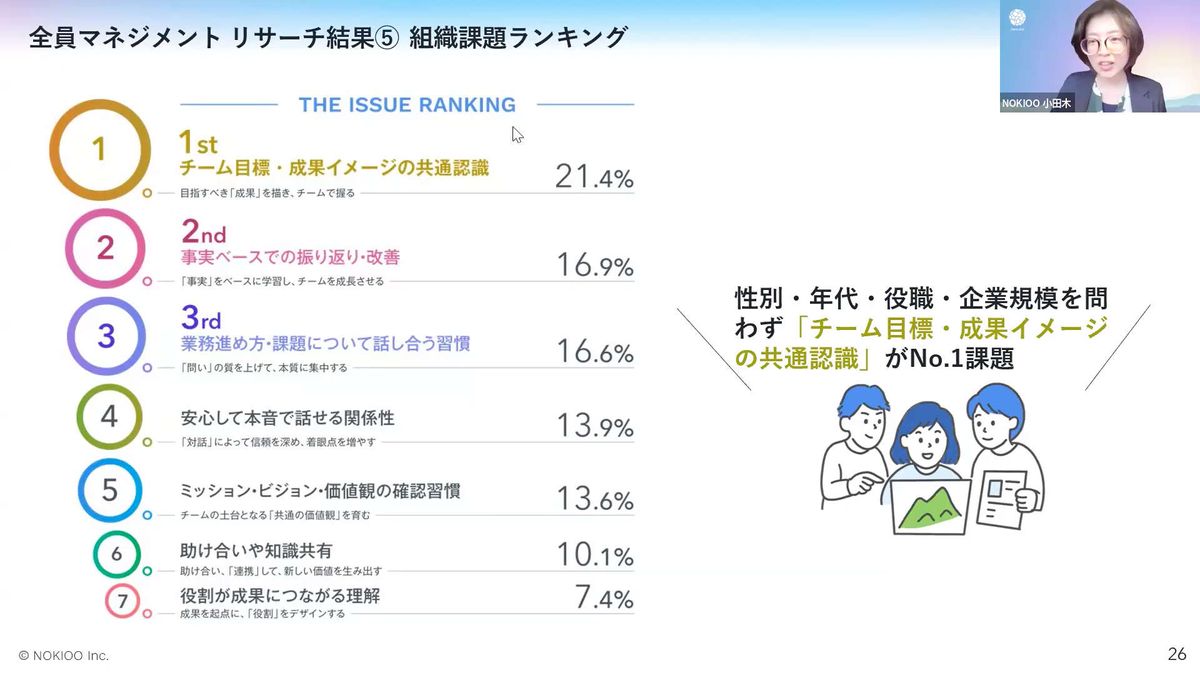

そして5つ目、最後の結果です。今回の調査では、7つのマネジメント行動を提示したうえで、「あなたのチームで、今後より実践が必要だと思う行動はどれですか?」という質問をしました。その中で、最も多くの人が選んだのは「チームの目標、成果イメージの共通認識を形成すること」でした。

とはいえ、特定の項目だけが突出して多かったわけではなく、全体的にバランスよく、すべての項目が「課題として意識されている」という傾向も見られました。ここまで、少し駆け足でしたが、5つの観点でリサーチ結果をご紹介しました。

マネージャーが示した「全員マネジメント」への関心

小田木:ここからは、伊達さんの知見もお借りしながら、「この調査結果から何が言えるのか」を一緒に考えていきたいと思います。このリサーチ結果の背景にはどんな現実や文脈があるのか、どんな特性が見えてくるのか。そしてそこから、どんな考察や示唆が導き出せそうか。そんな観点で進めていきたいと思います。

伊達洋駆氏(以下、伊達):私のほうから、いくつかおもしろいなと思った結果、あるいは論点をご紹介したいと思います。1つ目は、回答者の割合に注目した点です。回答者の属性のところですね。

全国的な調査などで見ると、部長や課長といった管理職の割合って、全体の10パーセントちょっとぐらいなんです。でも、今回の調査では、それと比べてマネージャー層の割合が多かったように見えました。つまり、「全員マネジメント」というテーマに対して、マネージャー自身が関心を持っているということの表れではないかと思っています。

この前提を踏まえると、調査結果にはおもしろい示唆があるように感じます。例えば、「全員マネジメントの必要性を感じている人」が8割ほどいたという結果がありましたよね。一方で、「実践できている」と回答した人は2割程度にとどまっていた。このギャップについて、「マネージャー層の回答割合が多い」という切り口から考えると、少し違った解釈ができるのではないでしょうか。

つまり、「必要性は感じているけれども、実践には至っていない」というこのギャップは、マネージャーの立場からすると、「もはや自分たちだけではどうにもならない」と感じている表れなんじゃないかと。

マネージャーたちは、新しいマネジメントのかたちを求めている。ただ、それが組織として実現できているかというと、まだまだそうではないという現状が浮かび上がってきているのではないかと思います。要は、マネージャーがしんどいわけですよね。とにかく大変なんです。「このままだと無理ですよ」と、そういう感覚を持っている人が多いんじゃないかと思います。

小田木:「そうそう」というコメントですかさず入りましたね(笑)。

伊達:(笑)。つまり、「このままのマネジメントではもう無理です」と。「だからこそ、新しい考え方を導入しないといけませんよ」と。でも、「じゃあ実践できてますか?」と聞かれると、「それはできていません」と。そういう状態に、今あるのではないかと感じています。

マネジメントは連帯責任で消耗する“罰ゲーム”?

伊達:ここで「全員マネジメント」という考え方について、1つ論点というか、切り口を提示させていただきたいんですが。「全員マネジメント」が、「マネージャーがしんどいから、みんなも手伝ってよ」という方向性で捉えられてしまうと、なかなか浸透しにくいのではないかと感じています。

「自分たちはマネジメントという、とても大変で苦しいことをやっている。それを、みんなで分かち合おうではありませんか」といったメッセージだと、まるで“痛み分け”というか、みんなで“痛みを分かち合う”みたいな。

小田木:「マネージャーにはいいかもしれないけど、現場には何のメリットがあるんでしょうか?」みたいなね。

伊達:そうなんですよ。そんなふうに受け取られてしまう可能性もあると思うので、この「全員マネジメント」という考え方を、特にメンバーに対してどう理解してもらうかという視点は、大事だと思いました。

小田木:現場でリアルにお会いする方々のことを思い浮かべても、「がんばっていないマネージャーを探すほうが難しい」というのが、今の状況だと思うんです。みなさんめいっぱいがんばっている。その中で、何かを問われて「実践できていない」と答えるのは、決して気持ちのいいことではないかもしれない。

でも、そういった状況の中で、「全員マネジメント」に何らかの前進のヒントがあるとするならば、その前進に向けたメッセージが、「もう大変なので代わってください」とか「一緒になって巻き込まれてください」みたいな内容では、おそらく違うんですよね。

伊達:今、チャットで「マネジメント=罰ゲーム。そしてその罰は連座制」っていう……(笑)。

(一同笑)

伊達:「そんなイメージだと、誰もやりたがらない」というコメントをいただいたんですが、まさに私が言いたかったのは、そういうことなんですよね。

マネージャーのほうがメンバーより高エンゲージメントという実態

伊達:一方で、そもそもマネジメントの仕事のすべてが本当に辛いのかどうかを、一度考えてみる必要があるんじゃないのかと私は思っていまして。

例えば、私はいろんな組織を対象にサーベイを実施することがあるんですね。エンゲージメントや、その他さまざまな項目を測定していますが、いろんな組織で調査をする中で、一貫して現れる傾向があるんです。それは何かというと、メンバーよりもマネージャーのほうがスコアが高いという傾向なんですね。これはどの組織でも一貫して見られます。

小田木:エンゲージメントが高いということ?

伊達:そうです。エンゲージメントとかパフォーマンスなど、良いとされているスコアは基本的にマネージャーのほうが高いんですね。役職が上がれば上がるほど、高くなっていく傾向があります。要するに、「大変だ」「しんどい」と言われながらも、実は楽しい。生き生きと働いているというのが、実態としてあるんです。

シンクタンクもこういったデータを出しています。「マネージャーになりたくない」という声がある一方で、実際にはマネージャーのほうがメンバーよりも生き生きと働いている現実がある。

そう考えると、マネジメントという仕事の中には、実は楽しい部分があるんじゃないか。もちろん大変なんですけど、それでも生き生きと働けることにつながっているのではないかと思うんですね。

小田木:そこにつながるもう1つの傾向として、いろんな会社のエンゲージメント調査結果を見る中で、業種や業態を問わず共通して見られる傾向があると感じているのが、今度は「誰が」ではなくて「どの項目が」低く出るかという点なんです。

最近は、関係性やコミュニケーションといった項目よりも、「方針の理解」や「方針への共感」に関する項目が低く出る傾向がある。つまり、チームの方針が見えない、組織がどこを目指しているのかがわからない、自分の仕事の意義や意味を感じられないといった声がスコアに表れてくる。

そうした項目群が低く出る傾向を見ると、なぜマネージャーのエンゲージメントが高いのかという点について、マネージャーが方針や方向性の決定に関わっていたり、それを高い解像度で理解できるポジションにいることが、関係しているのかもしれないなと思います。

PR

PR