【3行要約】

・プレイングマネージャーが主流となる中、従来のマネジメント手法では管理職の疲弊と組織力低下が問題となっています。

・小田木氏は「全員マネジメント」概念を通じて、階層型組織の限界と新しいチーム運営の可能性を提示。

・管理職だけでなくチーム全員がマネジメントに参画し、組織のエンゲージメント向上を実現することが重要です。

多くの人が持つ「マネジメントは管理職の仕事である」という認識

小田木朝子氏(以下、小田木):さっそく、今日のテーマに入りながら進行していきたいと思います。本日のセミナーの入り口となっている「全員マネジメント」というキーワードについて、まずは私のほうで少しだけひもとかせていただきます。そのうえで、伊達(洋駆)さんとディスカッションをしながら、みなさんのご質問にもお答えしていけたらと思います。

みなさん、「マネジメント」というキーワードにどんなイメージを持っていらっしゃいますか? よかったら頭の中、もしくはチャットで、少しイメージしてみてください。

例えば、「マネジメントとは何か」を説明する場合に自分だったらどんな言葉を使って説明するかな、とか。あるいは組織の中で「おおよそみんな、だいたいこう思ってるんじゃないか」というイメージはどんなものか。ここを起点に、話をしていきたいと思います。

ちなみにこの問いかけ、いろんなところでさせていただくんですけれども、圧倒的に多いのが「マネジメントとは管理職の仕事である」という認識です。みなさんはいかがでしょうか。

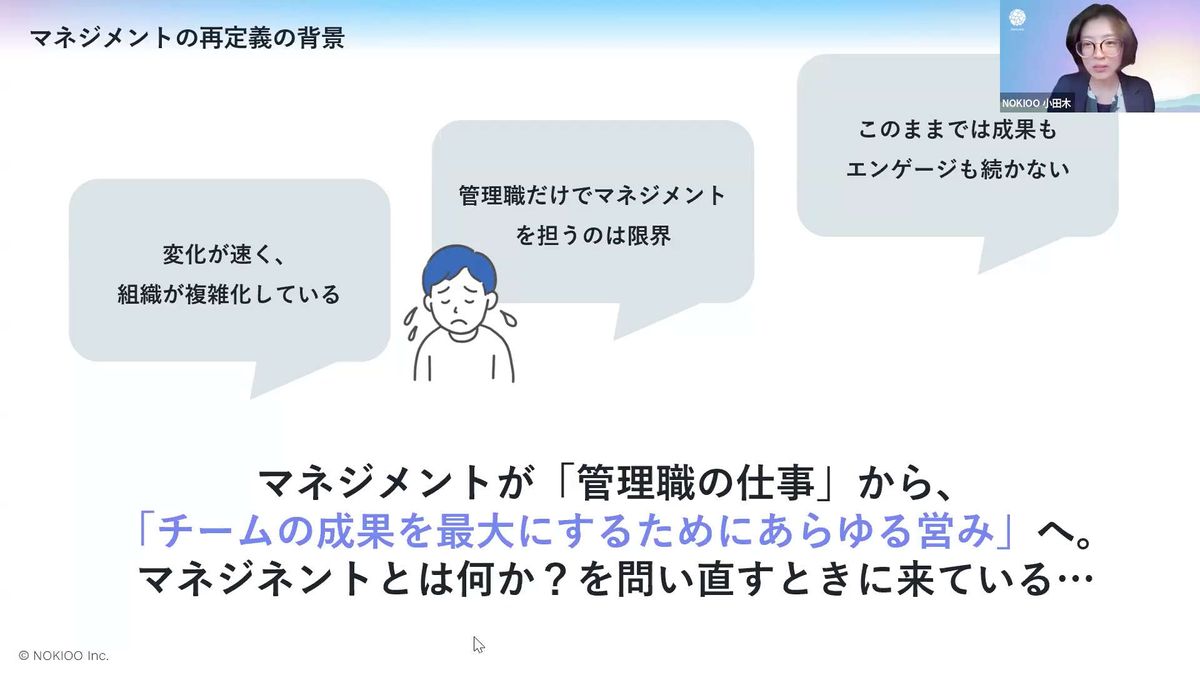

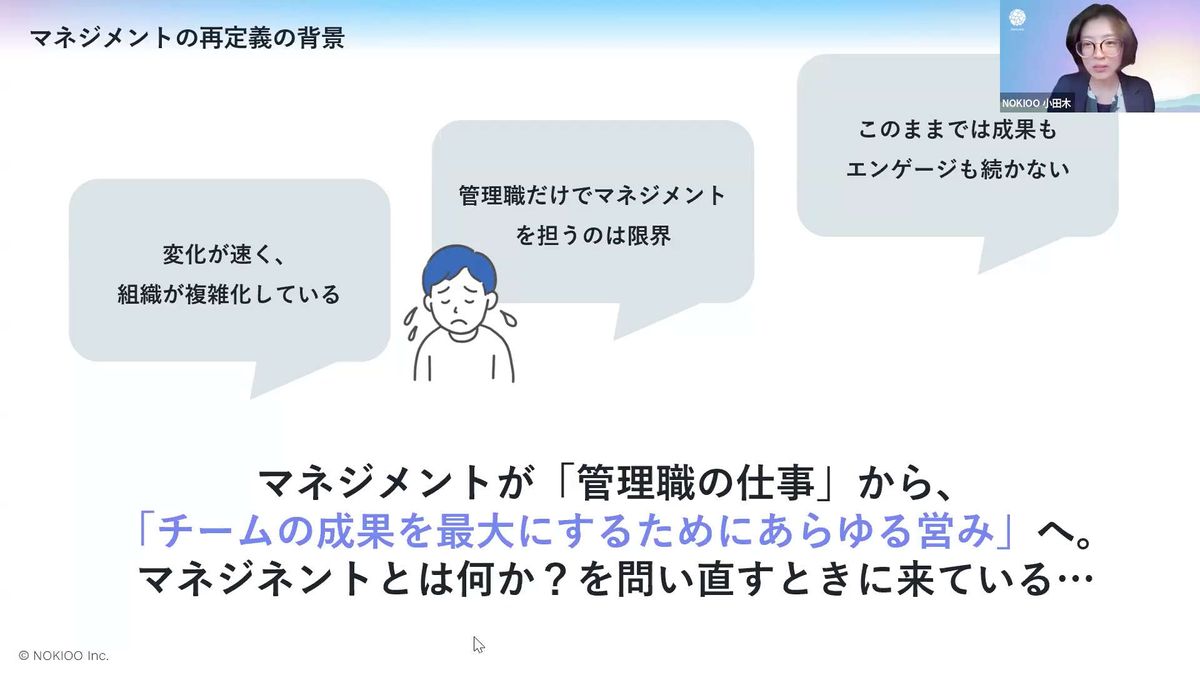

「全員マネジメント」とは、この「マネジメントは管理職の仕事である」という認知を変える可能性がある、もしくは変えることでいろんな課題が前進する可能性があるんじゃないかというところからスタートしているんですね。

じゃあ、マネジメントが管理職の仕事じゃないとしたら何なのか。今日のこの「全員マネジメント」というコンセプトにおける「マネジメント」というキーワードは、(スライドの)この青字の部分なんですね。

「チームの成果を最大にするために実施されるあらゆる営み」という定義を置かせていただいております。

誰が実践するかというのは、この定義にはありません。目的を持った人々の集まりであるチームが、自分たちが実現すべき成果を最大にするために必要な、あらゆる営みがマネジメントであるという前提を置いています。

「全員マネジメント」とは、管理職だけでなくチームの全員が参画し、関与して、チームの成果の最大化に貢献できている状態です。それを実現するためのマネジメントを、「全員マネジメント」と呼んでいます。

組織の最小単位はチームですよね。このチームの中に、どんな仕事のやり方、マネジメントが根づいているかというところが、事業全体の推進力や、もっと言うと組織のパフォーマンスや魅力につながります。

管理職の疲弊を招くマネジメント不全の構造

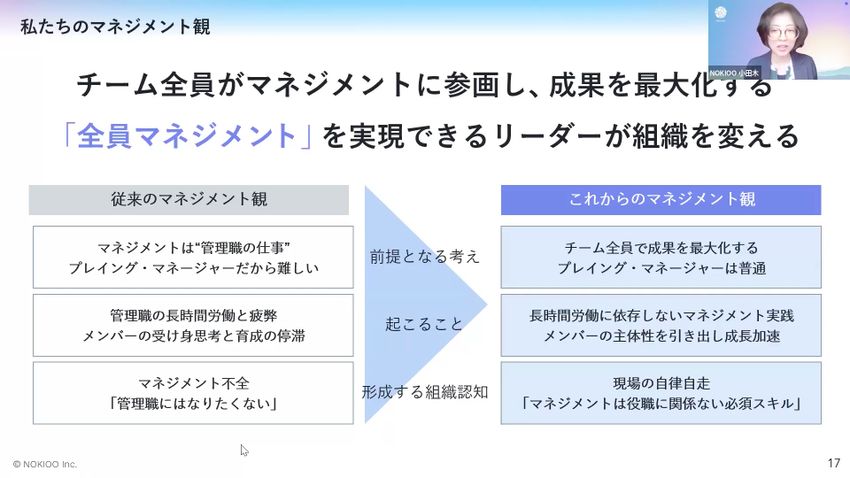

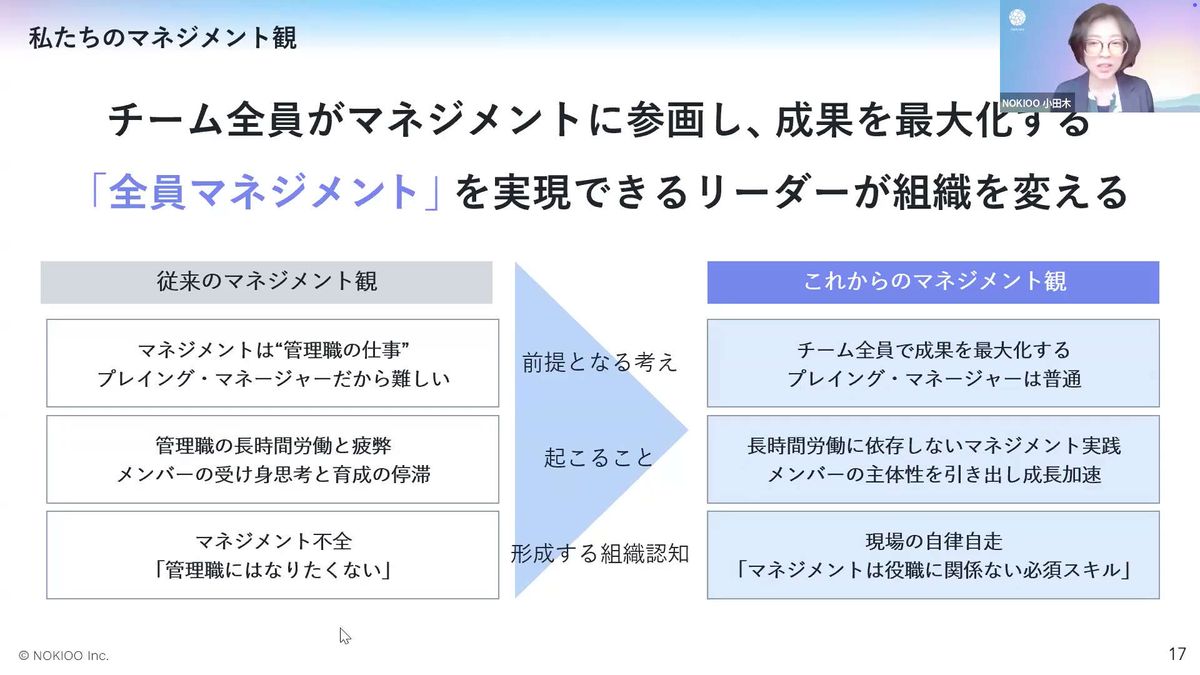

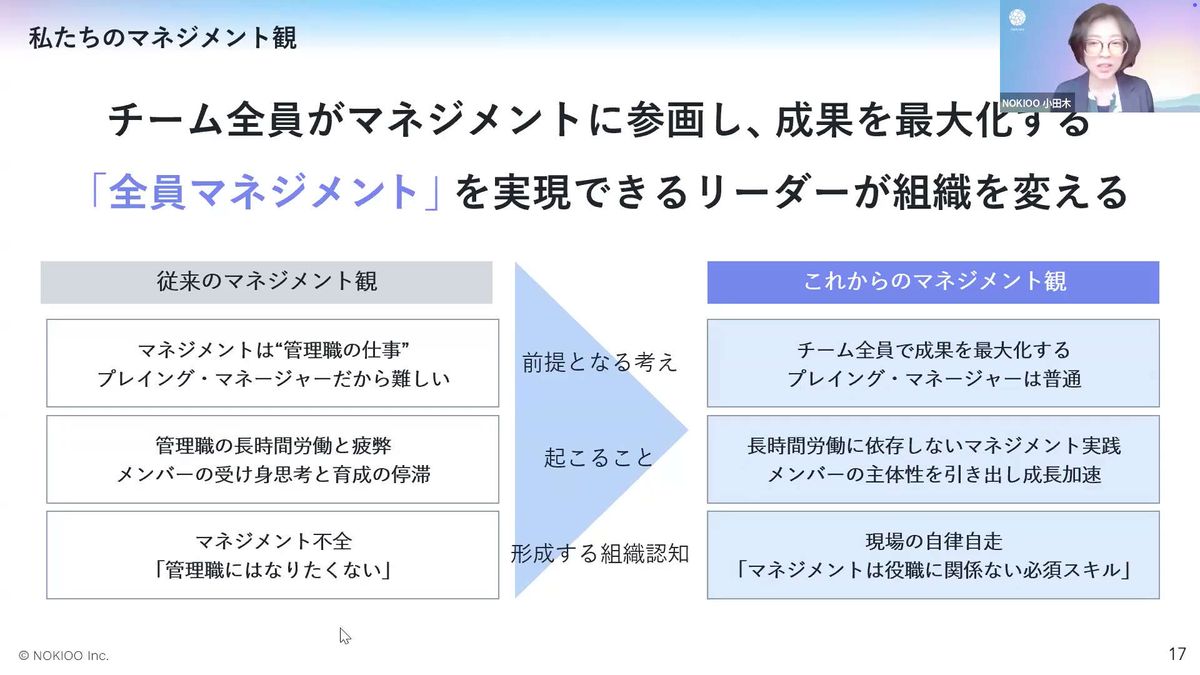

小田木:なぜ「チーム全員がマネジメントに参画する」という定義が今必要なのか。これまでの定義に基づくマネジメントの実践と何が違うのか、というところを、(スライドの)こんな対比で書いてます。

「マネジメントは管理職の仕事である」という認知の中では、どういったことが起こるか、あるいはどういう組織認知が形成されるかというところが、左側のパターンです。マネジメントは管理職の仕事なので、基本的にマネジメントは管理職がすべて担います。

ただ一方で、今、プレイングマネージャーって圧倒的に多いですよね。そうなってくると、マネジメントを全部マネージャーが一手に引き受けるという構造は、実は難しいんです。結果的にマネジメント不全を招き、それが管理職の疲弊や、もっと言うと将来のマネージャーが育たないという構図を生んでいるのではないか。

プレイングマネージャーであることを否定するわけではありません。実際、私たちもいろんな企業さまと関わらせていただいていますが、プレイングマネージャーではないミドルマネージャーに出会うことは、ほぼありません。

ということは、プレイングマネージャーという前提に立ったうえで、マネージャーもプレイングに参画しながら、チームの成果の最大化に全員がコミットできるようなマネジメントスタイルが、今、模索されるべきひとつのかたちではないかと思います。

それによって、負荷がマネージャーに集中する状態、結果としてのマネジメント不全を回避しながら、組織の中のエンゲージメントやパフォーマンスを引き上げていく。そういったチームや組織の作り方ができないか。

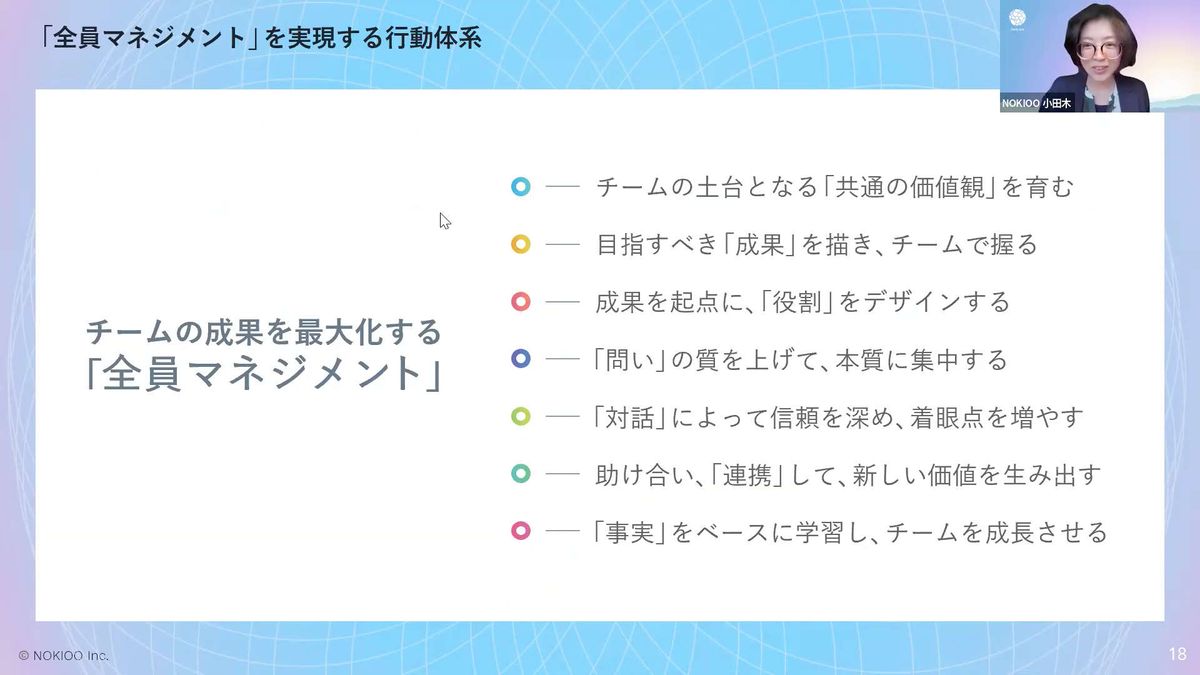

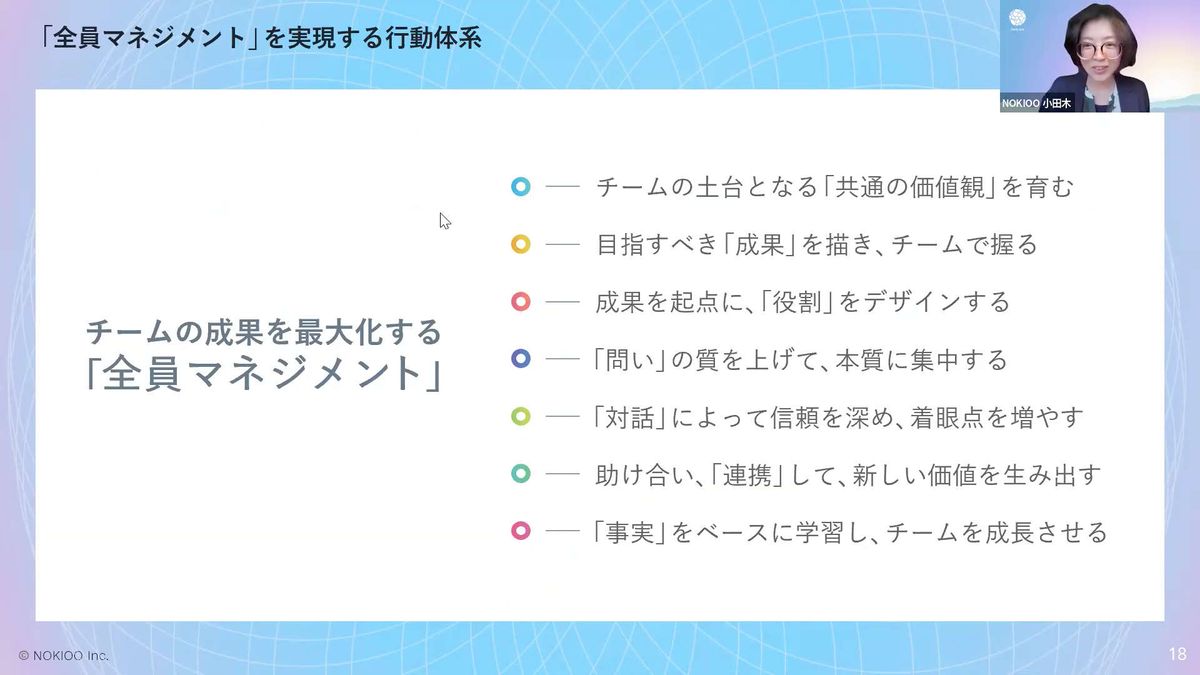

この「全員マネジメント」を、単なるコンセプトや概念ではなく、「具体的に何がチームの中に根ざしていれば実践につながるのか」を、私たちのほうで7つの行動体系にまとめています。

後ほど、調査結果ともひもづけながら、具体的なイメージで解説できればと思っています。

“なんとかすること”という感覚がマネジメントの本質

小田木:では、ここからは伊達さんも踏まえて、ディスカッションを進めていきたいと思います。まず最初に、「マネジメントの定義を、今、捉え直す必要があるのか」。 もしくは、「捉え直すことの可能性をどう定義できるのか」。このあたりから少し話を深めていけたらと思います。

伊達洋駆氏(以下、伊達):そうですね。「全員マネジメント」という考え方自体が、経営学的にもおもしろい考え方だなと思うんです。

なぜかというと、今の問いへの答えにもつながるんですが、経営学におけるマネジメントの定義って、「組織には目標がある。その目標を達成するのが、組織であり、集団であり、チームである」という考え方がベースにあるんですね。

その目標を達成するために、例えば人、物、金、情報といった資源を有効に活用していこう、というのがマネジメントなんです。つまり、目標を達成するために資源を有効活用する機能や活動のことを、マネジメントと呼ぶんですね。

ここでポイントになるのが、さっき小田木さんがおっしゃったことですが、「誰がそれを担うのか」が、実は定義されていないという点です。

今お伝えしたのは、やや抽象的な定義ですが、チャットのコメントの中に、もっと端的で本質を突いた表現がありました。 「どうにかこうにかすること、なんとかする」。

(一同笑)

伊達:組織の目標を達成するために、あれやこれやがんばる、みたいなことがマネジメントの意味していることなんですよね。

小田木:あれやこれや(笑)。

伊達:このマネジメントの定義自体は、実は「全員マネジメント」の定義と同じなんです。一方で違ってくるのが、やっぱり「誰がそれを担うのか」という部分が、今アップデートを求められているのかなと考えています。

約100年前に誕生した専門職「マネージャー」

伊達:でも、考えてみると不思議ですよね。マネジメントって、定義上は「マネージャーが絶対やらなきゃいけない」と書かれているわけではないのに、なぜか「マネージャーがやるべきことだ」と思われている。

小田木:そうですよね。その認知って、いったいどこから来たんだろう? っていうことも、合わせて気になりますよね。

伊達:それがどこから来ているのかを考えないと、仮に一度その認知を変えたとしても、また引き戻されてしまう可能性があると思うんです。で、その“出所”が……。

小田木:出所!?

伊達:大きく分けて2つあると考えていて、1つは、すごく歴史的な理由です。1910年代ぐらいまでさかのぼるんですよ。100年前くらいですね。

古賀奈津紀氏(以下、古賀):めちゃくちゃさかのぼる(笑)。

伊達:めちゃくちゃさかのぼりました(笑)。でも、それぐらい昔からあるということの証明でもあるんですよね。1910年代ぐらいに、「計画と実行を分離しよう」という動きが出てくるんです。

工場の生産管理などの分野で、物事を計画する人と、それを実行する人を分けようという動きが進んでいきます。それを受けて、1910年代から1920年代ぐらいに、マネージャーという、ある種の専門職が生まれてくるんです。

計画をする人という意味合いで「マネージャー」という言葉が使われていたという経緯があります。そして組織がどんどん、世界的に大きくなっていくなかで、計画を担う役割としてマネージャーが位置付けられていった。これが100年以上前の話になります。

小田木:かなり伝統的な認知に、私たちは無意識に影響を受けているってことですよね。

伊達:そうです。それが1つの理由です。それぐらい伝統的なものなんですよ、というのが1つ。

なぜ組織が大きくなると、マネジメントは“上”に集中するのか?

伊達:もう1つは、組織が大きくなっていく時に、あらゆる組織がたどってきた道として、階層化していくということがあります。組織って、大きくなると階層化しないと情報を処理しきれなくなってしまう。全員が同じ役職だと、レポートラインが不明確になって、混乱が生まれるんですね。

階層型の組織ができてくると、意思決定の権限や責任が、上の人に集中していくという構図が生まれます。もっと平たく言うと、例えば「部門の目標達成の責任って誰が持っていますか?」と聞かれると、「部長が持っています」となりますし、「課の目標達成の責任は?」と聞かれれば、「課長ですよね」となる。

つまり、マネジメントという営みと、責任の所在が、役職というかたちで結びついている。現代の多くの組織が、そうした階層型の構造を踏襲していると思います。

そこが源泉となって、「マネジメントはマネージャーの役割である」「権限を集中的に持っているマネージャーこそが担うものだ」という認識が広まり、それがさらに強化されていったのではないかと考えています。

PR

PR