PR

PR2025.02.26

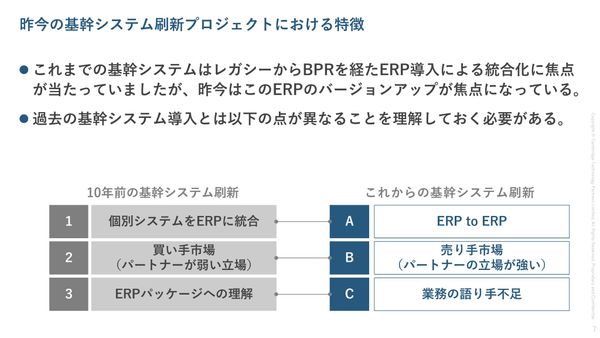

10年前とここまで違う 落とし穴だらけの“ERP to ERP”基幹システム刷新が抱えるリスクと実情

リンクをコピー

記事をブックマーク

川口:大変話が盛り上がって、あと5分しかないという(笑)。すみません、ありがとうございました。最後にという感じになるんですけども、今までいろいろお話しいただいた中で、いろんなキーワードや事例があって、ロングライフデザインが持つ力ってなんなんだろうなと。

ロングライフデザインになっていく重要なポイントや、時代を超えるデザインが持つ力ってなんなんだろう、というのが、最後の質問としてみなさまにおうかがいしたいことです。

一言でいただけると(笑)。難しいお題になっちゃいました(笑)。すみません。いかがでしょうか。

柴田:最初に言った方が楽ちんだから言いますけど。控室で「どうやって答えるんだ」って話してたんですけど。

私自身もものを作るので、新しく生み出すんだけれども、生み出した瞬間からそれがスタンダードになりたいなって思うし、ロングライフになりたいなって思って作っているんですね。

さっきも永井さんと話してたんですけど、究極的な自分の夢というか理想は「時空を超えるものを生きているうちに作りたい」って思っていて、そういった意味でもロングライフデザインというのは憧れなんですね。

世界の中でも、ロングライフデザイン賞というのはすごく珍しい賞なんだけれども、やっぱり日本人のメンタリティとして、先人の素晴らしいものに倣って、またよりいいものを作るみたいなことがあるんじゃないかと。そういうふうに考えると、このような賞から私たちはいつも倣うことができるっていうことが素晴らしいなと。

ぜんぜん答えになってませんが(笑)。そんな思いを持ってロングライフデザインをいつも見ています。

川口:ありがとうございます。永井さんお願いします。

永井:10年、20年や30年経ったときに日常風景化していて、まさにスタンダード、王道っていう感じだとは思うんだけども。でもそれが生まれたところに立ち戻って考えると、やっぱりすごい革新で、新しく、斬新だったと思うんですよね。オロナミンCしかり。歩行者天国もあれだけ話題になったことで。

「え、そんなことありなの?」くらいに斬新なものが、逆に社会と人との関係の中で徐々に定着し安定して、今の状態になってるのかなってことで。

普遍的なデザインって、もちろん普遍性を追求するってことでもありそうなんだけど、実はすごく新しいチャレンジをすることが、結果としてロングライフに結びつくのかなって思いました。

川口:ありがとうございます。それでは齋藤さんお願いします。

齋藤:私も常々、エルメスの話をするときによく言ってたんですけど、ものって必要とされて生まれてくるわけですね。使われて初めてものの価値が出るわけで、使われないものはどんなにデザインが良くても価値はないですよね。

だからそういう意味でいうとよく言ってたのは、「ものには前半生と後半生があって、前半生っていうのは職人なりデザイナーなりが、丹精こめて質のいい、しかもその先代から受け継いだ知識や感性、技術を引き継いでものづくりをする」と。そういうところで必要とされるものを作り、そこでそれができて、店頭に置かれるまでが前半生でですね。

販売員が立ち会ってお客様がいらして、ものの所有者が変わるわけですね。そこで所有者が変わって、今度はお客さんがものを持って使い始めると、そこから後半生が始まる。「そのものを使うことで、お客さんにどのくらい価値がもたらされるか」というところがそのものの本当の価値かなと。

だから、素晴らしいものを作ること自体が素晴らしいことなんだけど、(作られた時点では)そのものの価値は半分。使われなければものの価値はなくなっていくし、大事に使われればどんどんものの価値は増えていくっていうところがある。

大量生産大量消費の時代があったんですけども、ものっていうのを考えるときに、今はもう一度みんなが「そういうものがほしいな」ってところに戻ってるという気がしています。

ですから、ものは使えば使うほど愛着が出てくるし、さっきのホカロンなんかでも、あの温かさっていうのはやっぱりものがかわいくなってきちゃって(笑)。

作り手の思想みたいなもの? 人を温かくするとか、幸せにするみたいなところですね。思想がかたちになってきたものだから、たぶん人はそれに愛着を持つようになる。

ものは、単に物理的にそこにあってそれでいいってことじゃなくって。柴田さんがおっしゃったさっきのランプにしても、やっぱりご自分で使っている。使って「ああ綺麗ですね」って。綺麗なんだけどもそれだけではなくて。家で使って、便利で、灯りをともしてくれて、自分の仕事場も明るいみたいなところがあって。

1つのものの人生っていうのかな? そういうのがあるんじゃないかなっていう気がしますね。

川口:ありがとうございます。それでは福光さんお願いします。

福光:ロングライフって、ものからものに着目するとものの話ですが、市場が刻々と変わるわけですね。だから今日のあなたと明日のあなたは違う、ということですから、お客様がずーっと変化をしていく。

その中で、お酒で言うとわかりやすいと思いますが、お客様に「いつものあの味だ」って思っていただくために、刻々と味を変えています。

これは大きくは時代の変化ということもあるし、場合によっては季節もあります。そういう中でパッケージデザインは一緒ですが、刻々と中身は変わっている。しかし、お客様は「いつもと同じだ」とおっしゃる。

本当に変えないでいると、まず2~3年で「まずい」っていうようになります。それぐらいみなさんの市場の味覚は変化しています。ですから、結局時代との戦いであってね。お客様の変化との戦いであり。だから結局「いつもの」っていう価値を持ち続けられるかどうかということと、初めて買っていただくために新しさをいつも発揮していないとやっぱりその商品の寿命が尽きてしまうので、それをどうやって続けていくかがすごくおもしろくて難しいことであります。

極端な話、父から私に社長が変わったときに、私は「お客様と商品を全部変えろ」と言われて。「お客様と商品を全部変えるって、何言ってんのかな」と思いました。

「どうかしたんじゃないか」と思ったんですが、私が社長になって32年ほど経ちました。お客様も商品もみんな変わりました。名前だけ続いてるのは1つ2つあります。

今振り返ると、結局、ご販売店の方も代は替わるし、お酒屋さんはなくなりスーパーさんやコンビニさんになり、料理屋さんもずーっと続いてる料理屋さんは本当に少ないんですね。

普通の個人のお客様も、代が替わり違う方になっていく。ですから、そういう中で昔とまったく同じデザインと味でやっていたら、やっぱり続かない。それはもうはっきりわかることなので、そこらはそのどう相対にお客様の変化とこちらの変化を合わせていくかっていうのが、ロングライフデザインの根本だと思いますね。だからなかなかおもしろいけど、大変ですね。そんな感じです。

川口:ありがとうございます。もうだいぶ白熱しまして、審査以上にかなり勉強にはなりましたし、本当にみなさん今日はありがとうございました。

川口:せっかくの機会なので、1~2個質問を受け付けたいと思います。ちょっとお時間が過ぎていて恐縮なんですけども、もしご質問があれば挙手をお願いいたします。

質問者:1点だけ質問させてください。普遍性っていうものはすごく重要だな、と思いお話を聞いたんですが、そうなるとやっぱりシンプルなものが強いという第一印象があります。逆に普遍性を持ちながらシンプルと対極にあるものって何か思い当たりますか。

齋藤:すみません、ちょっとファッションの世界になっちゃうんですけども、例えばタータンチェックってありますよね。シンプルといえばシンプルなのかもしれないけども、あれはスコットランドで、日本の家紋みたいなもので、それぞれのファミリーがそのタータンを持ってたっていうことなんですよね。

あれにはずいぶん多様な色があってですね。そういう意味でいうと装飾ではなく1つの目印みたいな。日本の紋もそうですよね。紋だってシンプルなものもありますけどけっこう複雑なものもあって、そういう根のデザインっていうのはあるのかなと思いますね。

永井:シンプルかどうかわからないですけど、例えば過去にウォシュレットとかがロングライフ賞をとっています。通常の例からしたら機能性を加えてるので、ちょっと複雑にはなっているじゃないですか。でもやっぱり、これがロングライフとして成立するっていう感じではあり得るのかなって思います。

質問者1:ありがとうございました。

福光:普遍性とおっしゃったので、例えば伝統性みたいなことと普遍性はちょっと違いますけど、普遍性が伝統性だとすると......。

例えばそのあんまり話題としていいかわかりませんけども、皇室ですとか、老舗ですとか。そういうのはやっぱりシンプルでもないんですね。

いろんなものがあってブランドになっているという感じなので、いわゆる概念的な話から言うと、ブランドというのは、意外にシンプルではないからブランドになることもありますよね。ちょっと思いつきましたので。

柴田:私もついでに。シンプルということを話しだしたら、もう何日もかかっちゃうと思うんですが。

例えば学生に教えるとしたら、シンプルなかたちとは、非常にジオメトリックなかたちであったり、複雑でなく構成されてるものをシンプルと言うかもしれないけども、そういった意味で言うと、シンプルなものは普遍的かというとちょっと違うような気がするんですね。

先ほど見せたものの中にもたくさんあります。例えばさっき、ポルシェのカーデザインを出しましたけど、あれもすごく造形的には非常に複雑なかたちなんです。実際シンプルに見えるけれども、実はすごく手がかかっている造形だと思います。

自分がかたちを作るときに、手が縮こまらないようにしようって思うんですよ。「できるだけシンプルにしよう」としたくなっちゃうんだけれども、手が縮こまらないようにガンガンやることで、新しいシンプルさを出せればいいなって考えることがすごくあります。

川口:ありがとうございました。最後に、2018年度のロングライフデザイン賞の推薦が明日から始まります。今日いろいろお話を聞いて、「あ、これも自分はロングライフデザインだと思う」と、思い当たる節がございましたら、ぜひご推薦をいただきたいと思います。

関連タグ:

2025.03.25

減点を恐れてモチベ低下、果ては離職も… あらゆる“会社の害虫”を大繁殖させる「ラスボス」の正体

2025.03.21

マネージャーの「自分でやったほうが早い」という行動で失うもの 効率・スピード重視の職場に足りていない考え方

2025.03.24

最悪の場合、組織を死に至らせる“会社の害虫”とは 誤った意思決定や品質不祥事を招く要因

2025.03.25

ムダな仕事がなくならない“マッチョな職場”を変えるには 近年の過度な「KPI主義」が組織に与えた影響

2025.03.24

気づけばモラル崩壊……人材育成に無頓着な企業の末路 業績アップや採用にもつながる“人への投資”の重要性

2025.03.19

組織をダメにする“害虫”の正体は間違った思い込み AIやDXなど手段のみにこだわるダメ上司の見極め方

2025.03.21

査定時期に上司から1年前の失敗を指摘される理不尽 変えられない過去を議論する「成果主義」の弊害

2025.01.07

1月から始めたい「日記」を書く習慣 ビジネスパーソンにおすすめな3つの理由

2025.03.24

AIの進化が行き着く先は「イノベーター」へ ChatGPT開発者サム・アルトマン氏 × 孫正義氏が語る、人工知能変革期の未来

2025.03.27

交渉で「落としどころを探る」という考えは捨てるべき プロが教える、チャンスを逃さない条件交渉のコツ

2025.03.25

減点を恐れてモチベ低下、果ては離職も… あらゆる“会社の害虫”を大繁殖させる「ラスボス」の正体

2025.03.21

マネージャーの「自分でやったほうが早い」という行動で失うもの 効率・スピード重視の職場に足りていない考え方

2025.03.24

最悪の場合、組織を死に至らせる“会社の害虫”とは 誤った意思決定や品質不祥事を招く要因

2025.03.25

ムダな仕事がなくならない“マッチョな職場”を変えるには 近年の過度な「KPI主義」が組織に与えた影響

2025.03.24

気づけばモラル崩壊……人材育成に無頓着な企業の末路 業績アップや採用にもつながる“人への投資”の重要性

2025.03.19

組織をダメにする“害虫”の正体は間違った思い込み AIやDXなど手段のみにこだわるダメ上司の見極め方

2025.03.21

査定時期に上司から1年前の失敗を指摘される理不尽 変えられない過去を議論する「成果主義」の弊害

2025.01.07

1月から始めたい「日記」を書く習慣 ビジネスパーソンにおすすめな3つの理由

2025.03.24

AIの進化が行き着く先は「イノベーター」へ ChatGPT開発者サム・アルトマン氏 × 孫正義氏が語る、人工知能変革期の未来

2025.03.27

交渉で「落としどころを探る」という考えは捨てるべき プロが教える、チャンスを逃さない条件交渉のコツ