新規事業で「迷子」にならないための仮説検証の進め方

何が言いたいかというと、新規事業開発は「ややこしくて難しい」という性質を本質的に持っているということです。実際、僕自身やNEWhのメンバーも、さまざまな企業の新規事業開発プロジェクトに関わらせていただいていますが、よくあるのがこんな状況です。

仮説検証を何度も繰り返し、紆余曲折を経て今の状態にたどり着いたものの、「自分たちが今、事業の全体構造のどこにいるのか」「次に何を検証すべきなのか」が見えにくく、完全に「迷子」とは言わないまでも、立ち止まってしまっている。そんなプロジェクトが少なくない印象です。

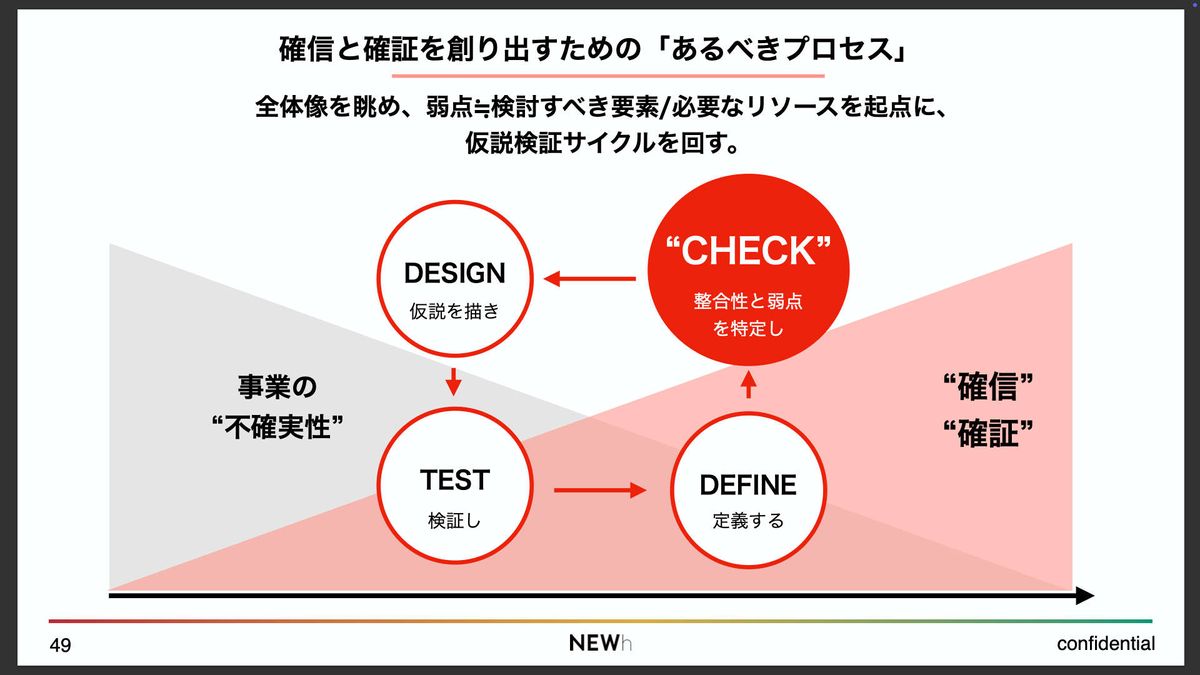

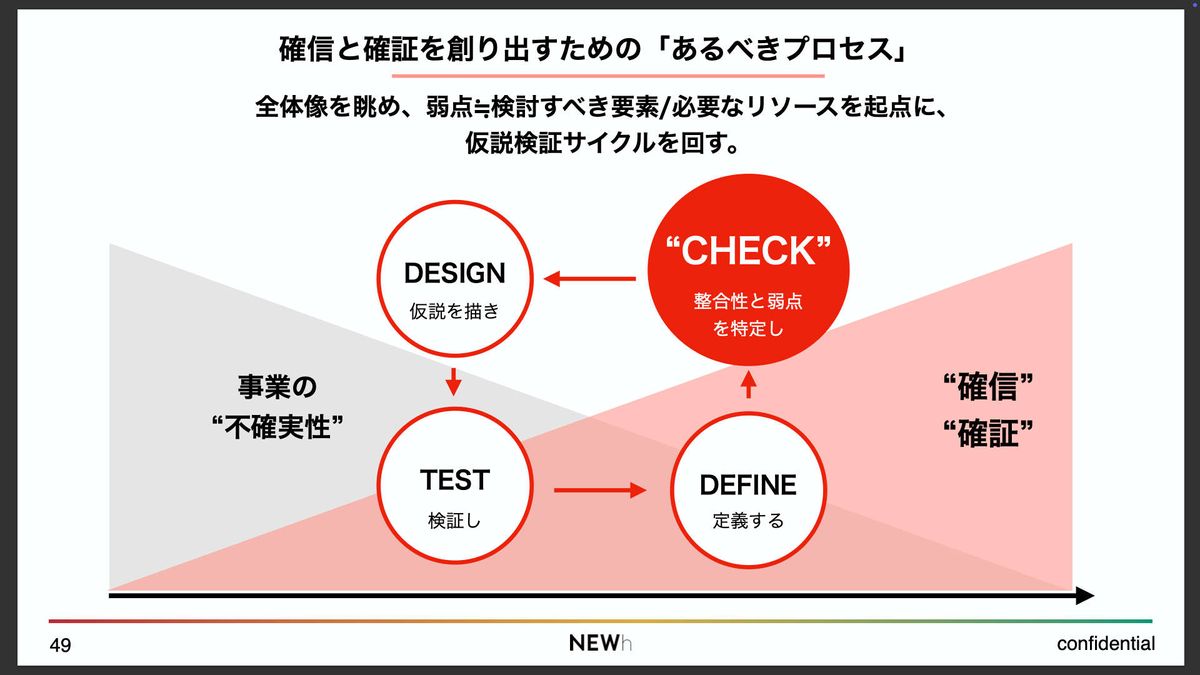

だからこそ、仮説検証を回すこと自体は重要ですが、闇雲に動くのではなく、PDCAに近い考え方で、その都度立ち止まって全体を見直すことが必要です。

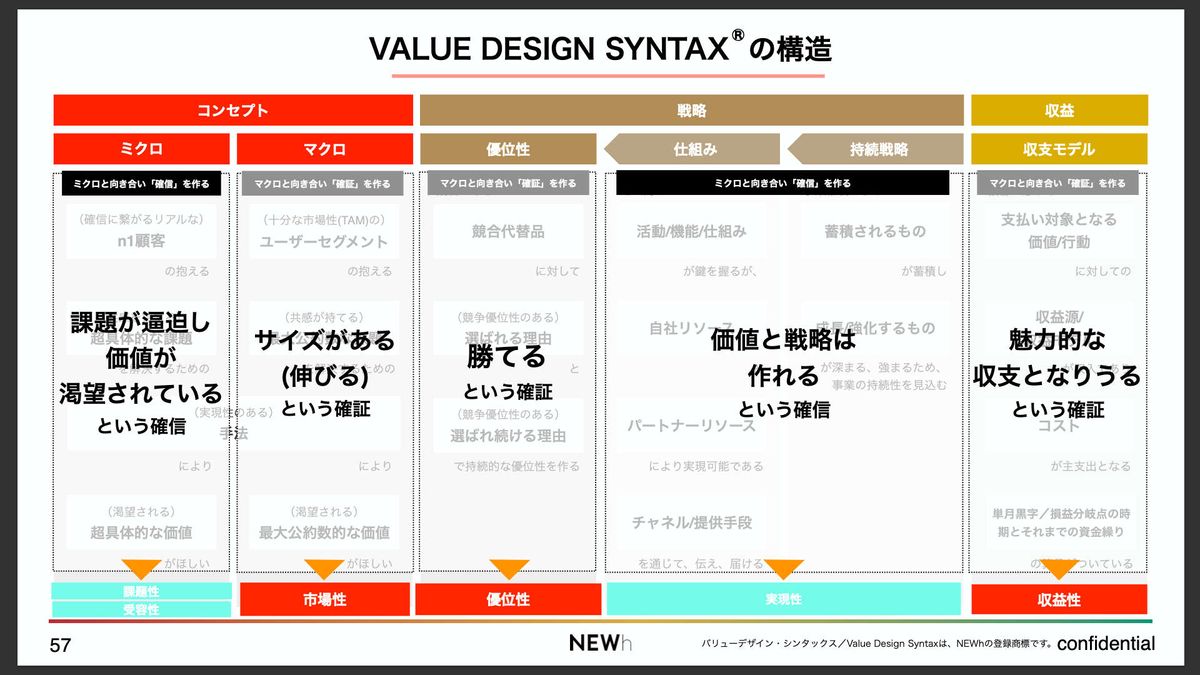

つまり、今のビジネスモデルの全体像を俯瞰して捉え直し、そのうえで「今、自分たちはどこにいて、次にどこを考えるべきか」というチェックを入れていく。このように「チェック」を起点に仮説検証を進めることが、迷子にならずに新規事業開発を前に進めていくために大切だと考えています。

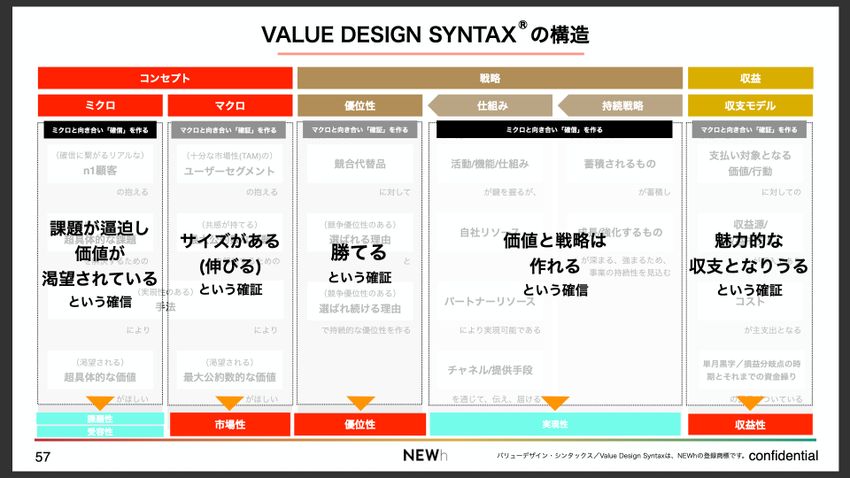

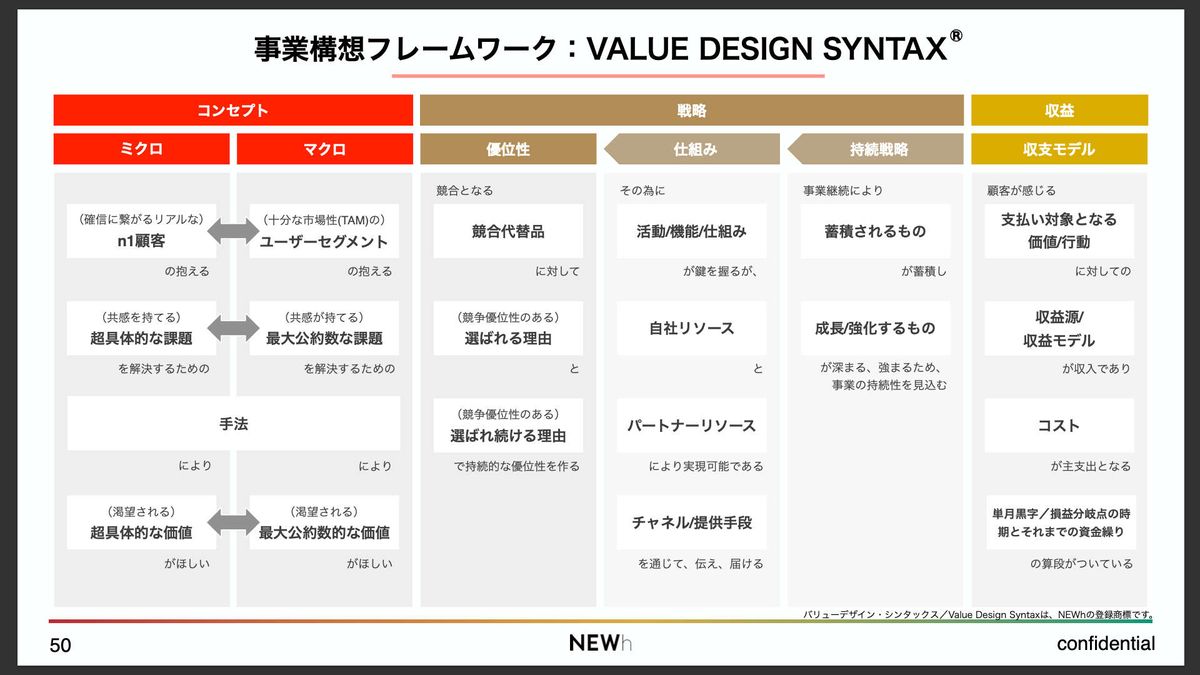

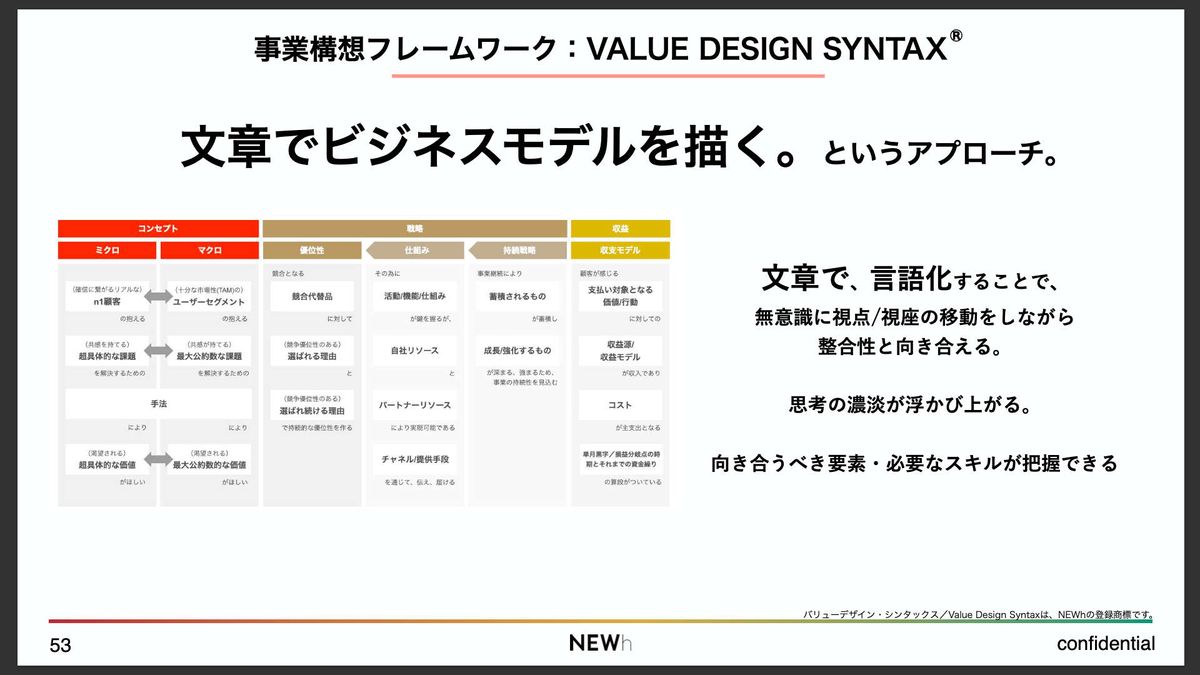

こうした場面で、「ではチェックをどうやって回していくのか」という問いに対して、実際に活用できるフレームワークとしてご紹介しているのが、書籍の中でも触れている「バリューデザイン・シンタックス®」、略してVDSというフレームワークです。これが、僕たちが考えるチェックと整合性を支える仕組みの背景にある考え方になります。

新規事業で活用できるフレームワーク「VDS」の特徴

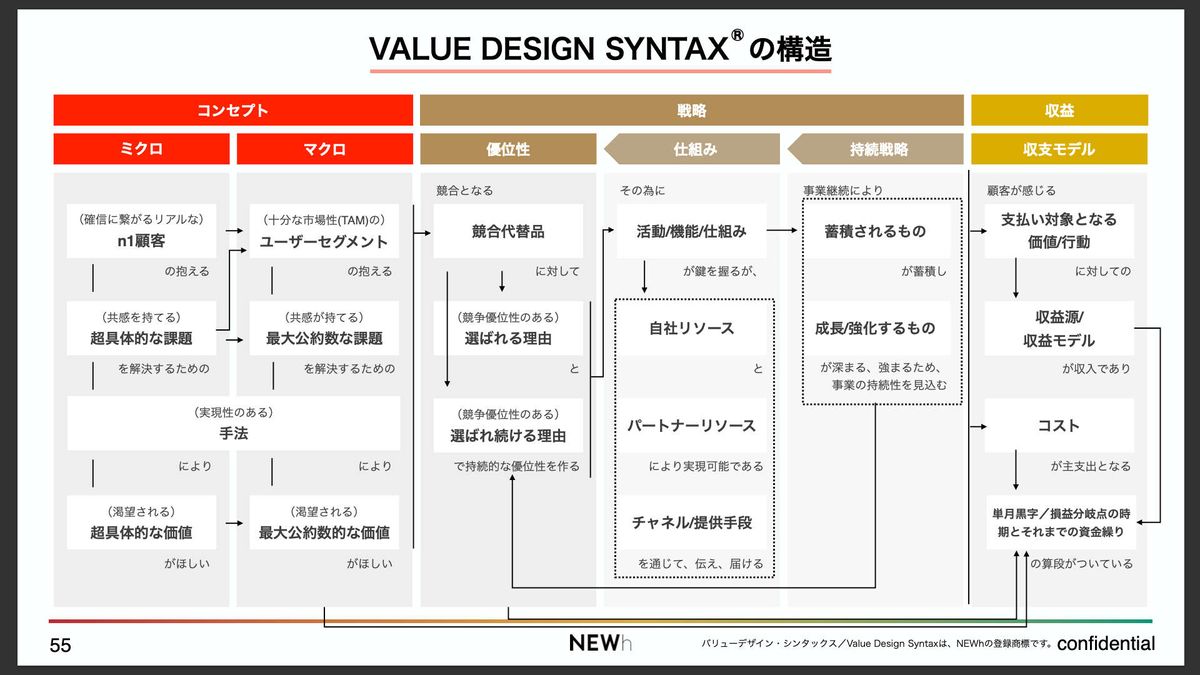

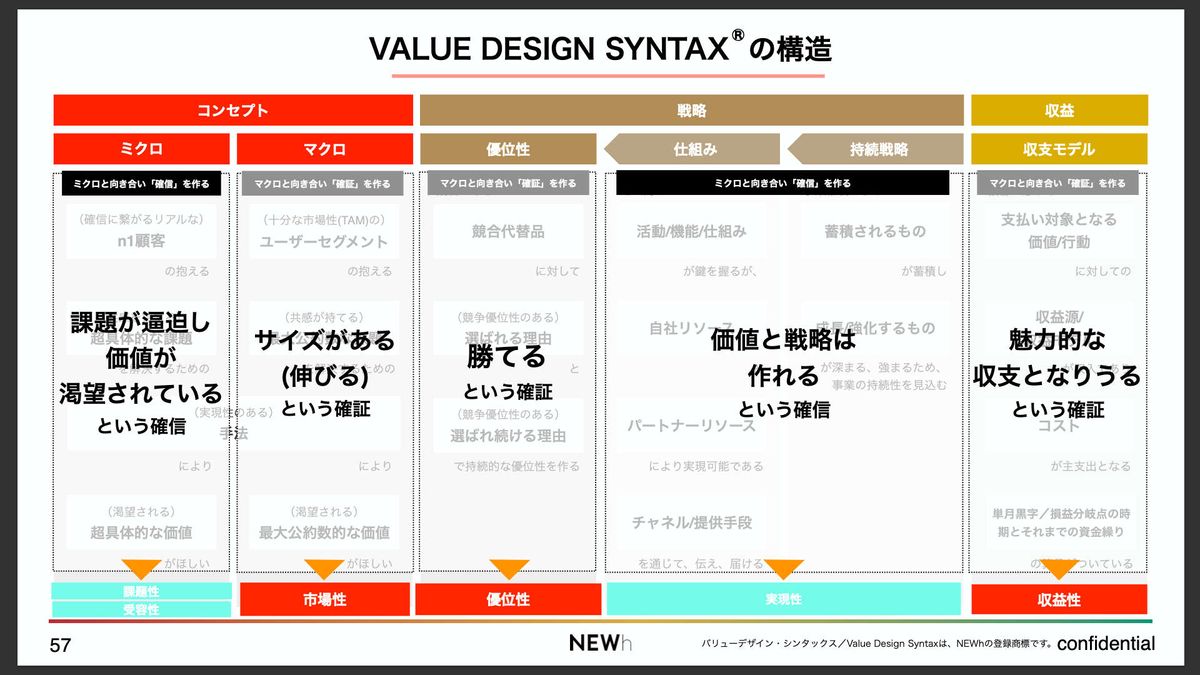

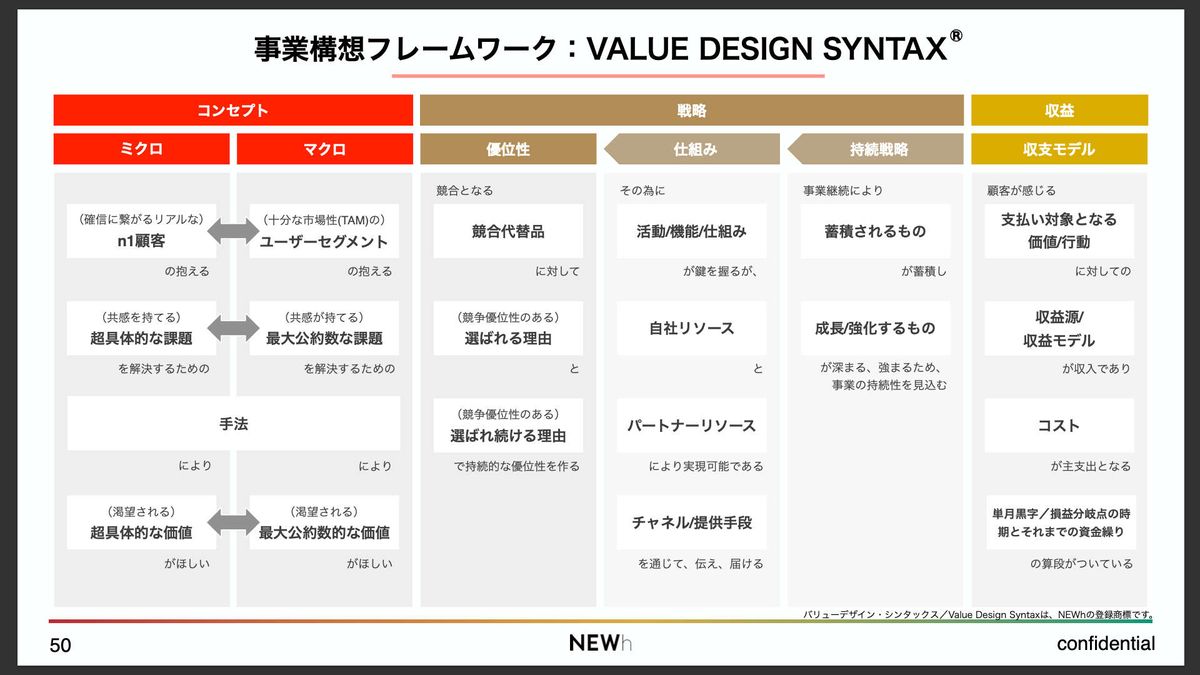

こちらが、VDSの全体像です。

正式には「バリューデザイン・シンタックス®」と呼んでいて、このフレームワークを紹介しているのが、

『事業構想を「書く」』という書籍になります。

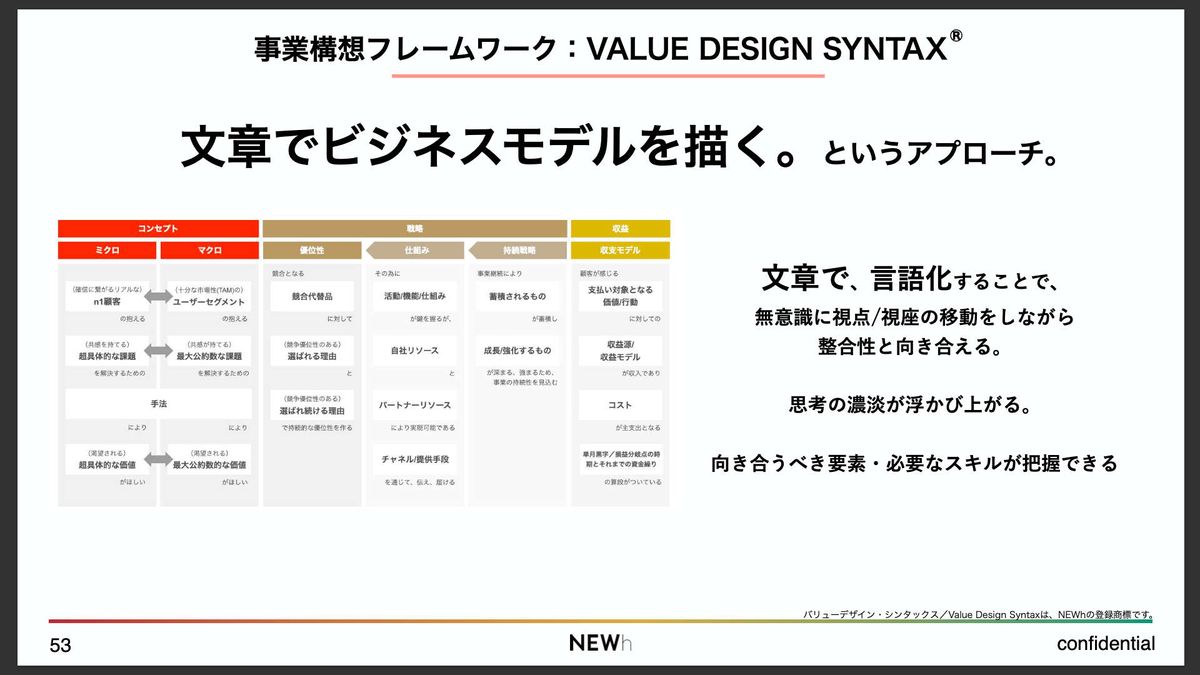

VDSの特徴は、見ていただくとわかるように、単語や項目を箇条書き的に埋めていくものではなく、1つの長い文章としてビジネスモデルを描いていくというアプローチにあります。これが、他のフレームワークと大きく異なる点です。

「文章で描く」と聞くと、「ああ、そうなんだな」と流れてしまうかもしれませんが、実際にはこの方法がもたらす効果は大きいと感じています。VDSのように文章でビジネスモデルを描いていくアプローチを取ると、視点や視座を無意識のうちに行き来しながら、自然と全体の整合性に向き合えるようになる。そうした特徴とメリットがあります。

先ほどお伝えしたビジネスモデルの構造要素も、このVDSの中に意識的に組み込まれています。

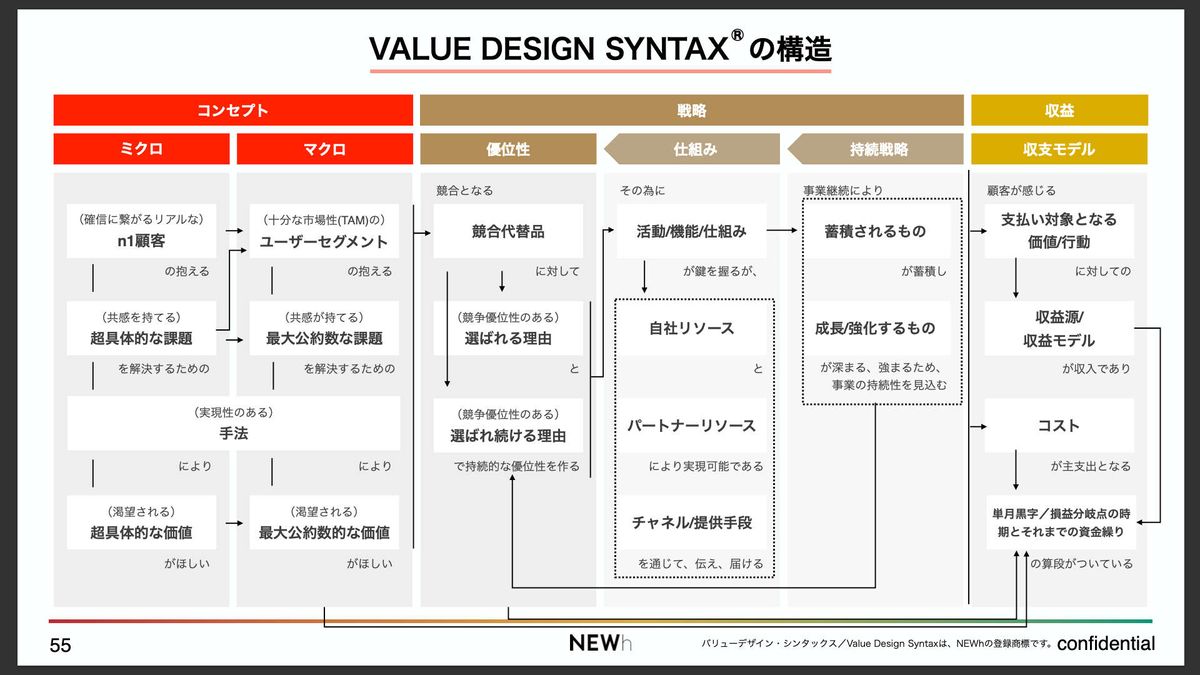

具体的には、ミクロとマクロを明確に分けたうえで、まずは超具体的なレベルで「誰と向き合うのか」。つまり、N1顧客ですね。

その人が本当にどんな困りごとを抱えているのか。そうした超具体的なエピソードを起点に、その悩みに対して私たちはどのような手法で、どのような体験価値を提供するのかを考えていく。この領域が、VDSにおける「超具体的なコンセプト」の部分になります。

一方で、視点をミクロからマクロへ引き上げた時に考えるのが、「私たちは一人のお客さんを塊として見た時に、どのセグメントと向き合うことになるのか」という問いです。

また、個別の悩みのエピソードをまとめていくと、「結局どういう悩みとして定義されるのか」。さらに、そこに対して提供している体験を要約すると、「どんな価値として届けているのか」。こうした一連のつながりを、1つのコンセプトとしてしっかりと構築していくことを大事にしているのが、このVDSというフレームワークです。ここまでが「コンセプト」の領域になります。

VDSで描き出す、論拠と直感がつながった事業構想のかたち

このコンセプトに続いて出てくるのが、「競合がいる中で、なぜ私たちは選ばれるのか」「なぜ勝てるのか」といった戦略的な問いです。これについては後ほど詳しくお話ししますが、「この戦い方がなぜ可能なのか」という視点は、次に出てくる「仕組み」へとそのままつながっていきます。

さらに、事業が時間軸に沿って継続していく中で、「何が新たに蓄積され、どのように事業の強化につながっていくのか」といった、持続性のサイクルも考えていきます。それらを踏まえたうえで、最終的に「私たちはどこをキャッシュポイントとし、どのようなコスト構造のもとで採算を成立させるのか」といった収益性の設計も行っていきます。

こうして、以前お話しした構造的な視点を、1つの文章として整合的につなげながら描けるように設計されているのが、VDSというフレームワークです。これまでにご紹介してきた「問い」や「マクロとミクロの往復」といった考え方も、構造的にはこのVDSの長文の中に自然に散りばめられるようなかたちで設計されています。

つまり、仮説検証を繰り返しながら、最初は思いつきレベルで埋めていたVDSの文章が、検証を重ねるごとに少しずつ強度を伴い、論拠と直感の両方を兼ね備えたかたちで1つのストーリーとして描けるようになっていく。この状態こそが、事業構想における1つのゴールになりうるのではないかと考えます。

※バリューデザイン・シンタックスは、株式会社NEWhの登録商標です。

PR

PR