効果的なマーケティングとは

最後、これはまだふわふわしてるんだね。うちの会社のクリエイターのトップは坪田っていうんだけど、坪田と私もこの世界が来るか来ないかっていうところを、侃々諤々議論してるところなんですが、私の仮説を、ちょっと聞いてもらおうかなと思います。いったんUI/UX、クリエイター、クリエイティブ、デザインは忘れて。 「マーケティングって何?」っていうと、単純にこれですね。「関心をもってもらう」「利用を始めてもらう」「楽しみ続けてもらう」。これをちゃんとやっていくことをマーケティングと呼びます。

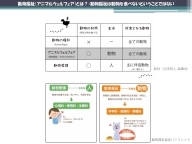

個人への最適化が一つの解

今この常識が急速に古くなってきてるんですね。どうなっているかというと、個々人に最適化すること、これが当然だけど全然効果があるしできる時代になってきた。特にネットのサービスにおいては。 これをするとセグメントによる最適化と比べると、実は利用を始めてもらう力は3.8倍に伸びると。数字を言うともっともらしいから持ってきたんじゃなくて、実は2014年に半年間かけて我が社のゲームでこれを実験をしました。 どういう実験かというと、例えばゲームを並べて見せて、この人は35歳で男性でこんなサービスが好きな人だからっていうセグメント、だからこういう順番ってやるのが1つですね。比較対象の数字。 もう1つはその個人は他にどういうゲームをやってるのとか、他のやってるゲームからどれぐらいの難しさのどういうタイプのものが好きなのかとかを考えて、そしてそれを出してみて反応しなかったらすぐ変える。これが個別最適化。 例えば、ゲームコミュニティの中で誰の影響を受けてるか。誰とつながっているのか、その人は一般的に何に興味があるのか、何にインセンティブを感じるのかっていうようなことを個別に最適化して、その人が反応したかどうかっていうのをリアルタイムに反応の具合を見て。 これ見せたけど遊ばなかったな。じゃあ、別のものをっていう感じでダイナミックにほぼリアルタイムで変えていく。これを個別最適化と呼びます。それの結果が3.8倍。昨年の半年間、我が社のゲームで実験を繰り返して導き出した数字なんですが、セグメントによる最適化と個別最適化を比べると、(利用継続に関して)10倍の力の差があるっていうことがわかってきました。 これは例えばニュースなど他のサービスもそうなんですね。個別に最適化して個々人全部にバラバラの内容を届けると、その人が私たちのニュースコンテンツを読んでくれる力、読み続ける確率が10倍に上がってくるということなんですね。これは実数として私たちも驚きました。こんなに如実に出るとは思わなかった。

デザインも個別最適化を

これがいわゆる「セグメント最適化」から「個別最適化」へということですが。この個別最適化をクリエイティブに応用できないだろうかと。世の中で誰もデザインとかクリエイティブにこれを本格的に取り入れているとこ、まだないんだよね。

デザインがDeNAの将来を担う

ということで、今日、3つの話をしました。 Permission型からPermissionless型へと。そしてStrategy drivenからUI/UX drivenへと。そしてもう1つがセグメント最適化から個別最適化へと。 この3つっていうのが、今私が大きいうねりとして感じている3つのメガトレンドであります。完全なフロンティアだというふうに感じています。

一番の幸せは「ユーザーの喜び」

今まで、私の個人的ないろんな理屈っぽい話をしたんだけども。ぐちょぐちょ理屈を言ったんだけれども、やっぱり私はユーザーにどれほど喜んでもらえるのか(が大切で)。 そして喜んでもらった瞬間が一番うれしいんだよね。だからデライトした瞬間が一番デライトできる、自分でも。というふうに感じています。 企業っていうのは何のために存在するのか? もちろんいろんな考え方があるだろうけれども、やっぱり1人の人間の人生っていうのは、80年なり90年なりで終わってしまって、その中でも仕事をがむしゃらにやるのって真ん中の30年ぐらいかもしれないね。30年かな。40年かな。短い時間です。長い長い地球の歴史の中でとっても瞬間のような時間なんですね。 その時間を個々人の人間がどう過ごすのかっていうところ、それを大切にしたい。 1人でできる喜びよりもみんなで集まったほうが大きい喜びをつくれるよねっていうことが、私がDeNAっていう会社を作って、そして今でもDeNAに一生懸命な理由なんです。 それは本当になかなか言語化が難しいんだけれども、うまく表してる1枚の写真があります。この写真はDeNAがこれまで何万枚と社員の写真を撮ってきた中でも、私が今まで撮った写真、見た写真の中でも最も好きな写真です。

働く上での原風景

これは初めてDeNAが会社を作って一番最初のサービス、ビッターズっていうサービス、今はDeNAショッピングっていう形になってるんですけど、そのDeNAショッピングの前身がビッターズっていうオークションだったんですね。そのオークションサービスが世の中に出た瞬間です。 その前までは開発環境の中で見ていたビッターズが初めてインターネット上でみんなに公開された、その瞬間にインターネットから自分たちのサービスを覗いてみた。そしたらすぐに入札が1個入ったっていうそういう瞬間なんですね。 ユーザーに初めてオープンして、そしてユーザーがそれを使ってくれた瞬間。1999年11月29日朝5時10何分だったかな、の写真であります。 これはユーザーさんに使ってもらえた、デライトを届けたっていうのもあるんだけど、チームがすごいデライトフルな顔してる。うれしそうな顔してます。 この4人、写真載ってる4人は、むちゃくちゃ個性豊かです。全員日本人の男じゃないか、って言うかもしれない。最近はダイバーシティ、人材の多様性っていうと、いつも男と女って話になってしまいます。でも、日本人の男性だけでも実に多様なダイバーシティのある4人なんですね。 まずモチベーションの源泉が全然違いますね。一番右の人は何によってモチベートされるかっていうと、この人はほめられたい。「何でそんなに一生懸命働くの?」「僕はですね、自分の名前が付いたチャプター、章を歴史書に残したいんだ」って言ってました。すごいですよね。いろんな人にほめられたいんだと。そこまで正直に言うって、それもすばらしいなと思いました。 右から2番目。これたまたま今のうちの社長、守安功。彼は当時は、今もそうかな、勝ちたい。試合に勝つっていうのが好きなんだと。だから全て何でも勝負事にして勝つ。勝ちたい。負けず嫌い。 右から3番目。これはラーっていいますね。彼も今でも我が社のサービスに関わってくれてるけど、彼はユーザーコミュニティに尽くしたい。貢献したい。コミュニティメンバーのためなら幾晩徹夜しても大丈夫です。尽くしたい。誰も見てなくてもほめてくれなくても、僕はコミュニティに尽くしたいんだ。なぜならコミュニティが大好きなんだと。 左側の一番、歯だけ写ってる人いますよね。歴史的な写真にもう少し屈んでいれば、彼は目まで写ったんですが。彼は、自分はエンジニアで自分の技術力でチームや社会に役に立ちたい。貢献したい。技術力が役に立ってる瞬間っていうのが一番幸せなんだそうです。 すなわちこの4人はバラバラです。みんなバラバラなモチベーションの源泉を抱えてるメンバーがものすごく心が1つになって同じことに喜んでる瞬間なんです。 このときに私は組織をまとめるために、評価システムがどうだとか、あるいはレポーティングがどうだとか組織構造がどうだとか、そんなことはもう小さいことだと。 そうじゃなくてすごく高い目標を掲げて、ユーザーにこういったもので喜んでもらうんだっていう目標を掲げて、そして実際にそれをユーザーに「どうだっ」て披露したときに、喜んでくれたかどうか。 それが喜びの源泉。そしてそれがチームをまとめる大きな力になる。そういう会社にしていきたいなというふうに思った。 だからデライトが大事。デライトは自分たちのデライトにとっても大事。そしてそのデライトを届けるためにいかにこれまでのような頭でっかちではなくて、UX/UI、デザインが中心的になってきたのか。 だからDeNAもこの笑顔を維持するために変わらなきゃいけない。そんな挑戦をしているところです。