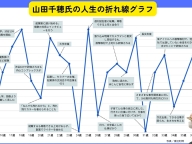

趣味を通して実業の一端に触れた幼少期

藤岡清高氏(以下、藤岡):まず、幼少時代、学生時代について教えてください。どんなことをなさっていましたか?

倉富佑也(以下、倉富):昔から生き物が好きで、非常にたくさんの生き物を飼っているような少年時代でした。実業にも繋がっていることなのですが、欲しい生き物を手に入れようとするとお金を作らなければならなくなり、飼っていた生き物は買い手が見つかる希少なものが多かったです。

例えば、ニューカレドニア産のクレステッドゲッコウというヤモリがいて、そのペアが10万円くらいでしたが、うまく繁殖をさせると年に10個くらい卵を産むので、卵から生まれた子どものヤモリを売って、それを軍資金にまた新しい生き物を買っていました。中学生くらいの頃はそれで小銭稼ぎをしていましたね。

生き物好きから関連して、遺伝子組み換え、トランスジェニック生物、食品業界だと成長が早いマスや、淡水でも育つ海水魚を作るとか、そういうことに興味がありました。鑑賞分野だと、例えば魚の表面に発光バクテリアが育つような遺伝子組み換えをした魚を作るといった研究が面白いと思っていました。

まだ15歳くらいでしたが大学の研究機関に行って説明を受けた時に、「自分のやりたい研究をしようと思うと、どこかから予算をとってこない限りは自分の思う通りには研究できないな」と感じました。それであれば、実業でしっかりとお金を作って、趣味に投資した方が現実的だなと考えていました。

藤岡:生き物好きも専門的な領域に踏み込んでいますよね。それはご両親のサポートがあったからですか?

倉富:学校に行かせてもらったり、自由にやらせてもらったりしたのは両親のサポートがありました。生き物好きになって、売買は勝手にやっていました。

藤岡:それは大人ですね(笑)。

実業を志した高校時代、インターンで一歩を踏み出す

藤岡:そんな倉富少年は高校時代にはどんな生活を送っていたのですか?

倉富:早稲田大学の付属高校に通っていましたが、高校時代は前半、中盤、後半でそれぞれ違ったことに取り組んでいました。前半は部活動で、空手をやっていました。これから商売をやろうと思っていたので、「今のうちに身体を作っておかないと、途中で体調崩したら大変だな」と思ってやっていました。

高校2年生の時は生徒会長をやりました。学内に政治家などの息子が多いこともあってか立候補者が多くて、選挙活動は思い出深いです。

その時は6人ほど生徒会長に立候補して、学内で名前の知られている人もいました。「あいつが当選するだろう」みたいな有力候補がいる中で、僕は部活の空手中心の生活だったので2年生の間では知名度が高くありませんでした。

そこで「投票者(生徒)のどの層を落とすのか?」を考えて、まだ投票先の固まっていない1年生の票を取るために集中的に1年生のクラス回りをしました。

また、組織票を全部落とすため、ラグビー部やサッカー部等の部長に選挙投票直前にメーリングリストを流してもらいました。結果的に、戦略が効いたのか何とか勝つことができました。

生徒会長になると、その一存で生徒会費を年間1000万円くらい使うことができたので、学校を面白くするためにいろいろな活動をしていました。

高校3年生では、実業を始めるためにそろそろ動きだす必要がありました。当時、海外の同世代や1、2歳年上の方々が実業で成功していることに気がつき始めて、焦りを感じていました。『パンカク』という当時SFCの学生だった先輩方が創業したスマホアプリの会社(注:現在はコロプラに譲渡されている)で、企画職としてインターンを始めました。

藤岡:そんな高校時代を経て、大学は中退されたとうかがいました。高校の後半くらいから大学生になる過ほどで実業家になる意識があったと思うのですが、それは何かきっかけがあったのですか?

倉富:パンカクでインターンしたことや、堀場製作所の創業者でいらっしゃり、2015年7月にお亡くなりになった堀場雅夫さんの講演会を、堀場さんが当時85歳の時に拝聴する機会があり、「経営者はかっこいいな」と思うようになりました。

そういったさまざまな要素があって、「自分は経営者としてやっていこう」という志を持つようになりました。

藤岡:起業予備軍のような人が周囲に多くいる環境だったのですか?

倉富:いえ、そういう環境ではありませんでした。ただ、株式会社リブセンスの村上社長が25歳でIPOをされているので、「同じような環境(注:村上氏も早稲田大学高等学院卒)でこのタイミングでIPOをされる先輩がいる」ことに当時は大きな刺激を受けました。

中国市場に衝撃を受け、現地で起業するも失敗

藤岡:なるほど。あまり長くはないですけど、大学生時代の話も教えていただけますか?

倉富:大学入学前に2週間ほど中国に行って、上海、北京、そして成都を回りました。大学入学後、大学1年時の8月に中国・上海に移住しました。著しく経済が成長するなかで、ごく一部の人たちはバブルな状況で、大きな衝撃を受けました。

「この中国という市場は面白いし、もういても立ってもいられない」といった気持ちの中、結局ほとんど大学には行かずに「どうやって実業を起こしていくのか?」を考えていました。

藤岡:中国に行かれた理由は、観光ですか?それとも現地を見たい気持ちがあったのですか?

倉富:最初に中国に行った際は、商売になるようなネタを作るという目標を掲げて行きました。当時、実業を最初に起こすのであれば、日本ではなくて海外に一度移住しようという指針を決めていたからです。日本でまず実業を起こすよりも、一度海外に行って実業を起こすような経験を積んでおいた方が、中期的に考えると有利に立ち回れるという考えがありました。

アメリカか中国での起業を考えていて、高校で3年間中国語を勉強していたので、そのタイミングでは中国で実業のネタを作るのが主旨でした。当時はVPN(Virtual Private Network)のサービスをやろうと考えていました。

あと、富士山麓の錦鯉を買い付けて中国の富裕層に売ろうということで、上海郊外の錦鯉の養殖ファームまで行ったのですが、それはもうマーケットが成り立っていたのでダメでした。

藤岡:そういうマーケットがすでにあるのは驚きですね。 大学一年生の時に休学されていますが、わざわざ休学してまで起業をしたのは何かあったのですか?

倉富:2011年8月に中国上海に移住して、飲食店を立ち上げました。ベーグルの専門店を現地の商業施設の中に開店したのですが、まったく上手くいきませんでした。

もともとは海外の文化や商習慣、言語を学ぶ目的があったので、リアルな商売をした方が学べると考えました。また、当時ドトールの鳥羽社長や、その他都心で飲食店を展開されている先輩方とお会いする機会があり、「飲食はプロモーション、マネジメント、商品開発等、全て自分でやることになるから、実業を学ぶにはいい」というお話をうかがいました。そして、自分自身がベーグル好きということもあって店を始めました。

しかし、結局1500万円ほど投資いただきましたが、3ヶ月で店を閉めました。「実業でうまくやれる」という驕りがあったのか、現実を認めたくない気持ちでした。

ただ、資金繰りに苦労をして、それが数字に出てきて、「自分が代表として実業で失敗するとどうなるのか」を認めることができました。それでも実業をやっていきたい気持ちは変わりませんでした。

インターンの経験から、新たなビジネスの種を見つけ再度起業

藤岡:起業への思いはそれほど強かったのですね。その後はどうされたのですか?

倉富:もともとゲーム会社でインターンをしていたので、日本のゲーム界隈の市況についてある程度理解していました。そこではゲームのグラフィックス、イラストが大量に必要とされていて、日本だけでは需要に対して供給が追いつかない状況でした。

その時に、海外のイラストレーターも含めてネットワーキングしてクラウドソーシングで起業すればマネタイズできると考えて、このココン株式会社を創業しました。

藤岡:なるほど。起業されてからさまざまな壁にぶつかったと思うのですが、どんな壁にぶつかって、どのように壁を乗り越えてきたかをお話し頂けますか?

倉富:『起業のファイナンス』(磯崎哲也著、日本実業出版社)などをみなさん読まれると思いますが、当時20歳で創業したので資本政策に関する知識がなく、資本政策を整えるのに苦労しました。

資金繰りについては、低バリュエーション時にエクイティを入れたくない想いがありました。ただ、最大限アクセルは踏みたいと思っていたので、綱渡り的にアクセルを踏んでいました。

藤岡:ベンチャーらしいですね(笑)。最初はどうやって資金調達されたのですか?

倉富:まず資本金10万円ほどで設立をして、個人の方に資金を入れて頂きました。創業8ヶ月後にオプトさんから調達をして、それで資本金を少しずつ増やしました。

初月が3万円程度の売上で、翌月が100万円ほど。2ヶ月目が250万円位、4ヶ月目には1000万円近くまで売上が上がっていました。

月次ベースの売上が1000万円ほどになると、実業での収入でキャッシュフローが回っていました。その実績を基に短期で個人の方から借りて、キャッシュフローを回すようなこともしていました。

藤岡:売上はどうやって上がったのですか?

倉富:需要が既にある状況だったので、すぐに顧客企業に話を聞いていただけました。うちは品質コントロールが出来ていたので、「では、お願いします!」ということになり、売上が伸びて行きました。

藤岡:グラフィックを描く人たちは簡単に集まったのですか?

倉富:いえ。当時は中国のイラストレーターがほぼ描いていて、そのイラストレーターのネットワークを中国にいる親友に管理してもらっていました。

中国では「とにかく人を集める」ことに尽力してもらい、日本では品質コントロールの部隊を作って対応していました。ですから、クリエイター集めは現地のメンバーがうまくやってくれていました。

藤岡:なるほど。