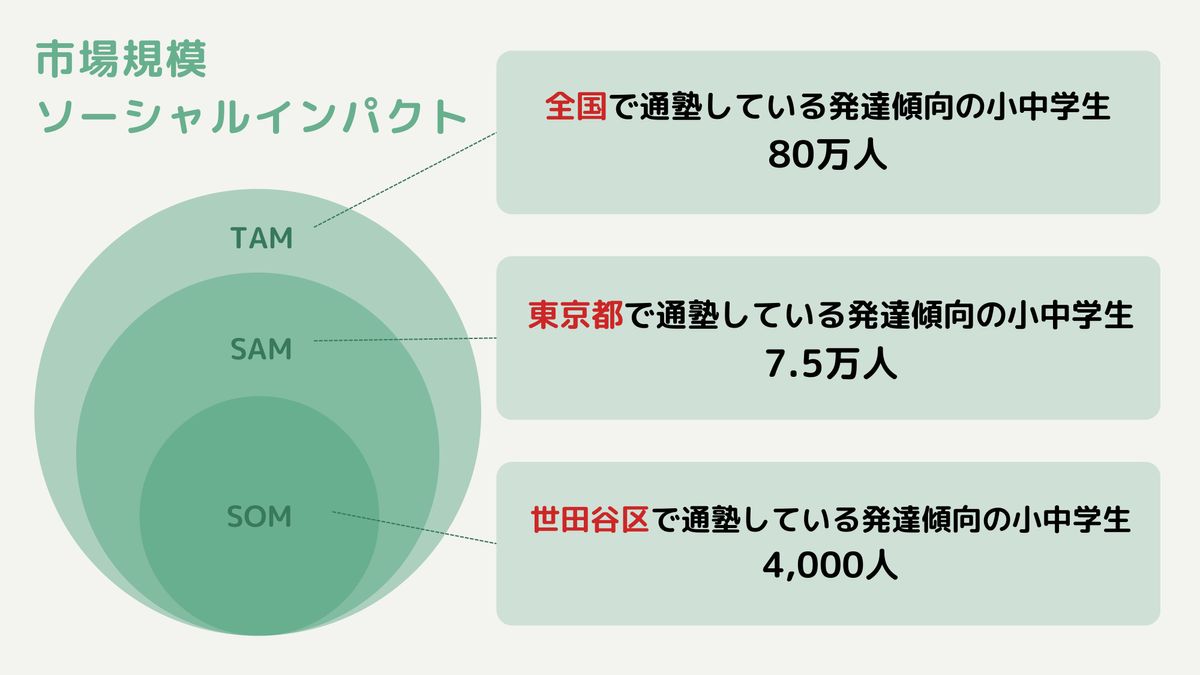

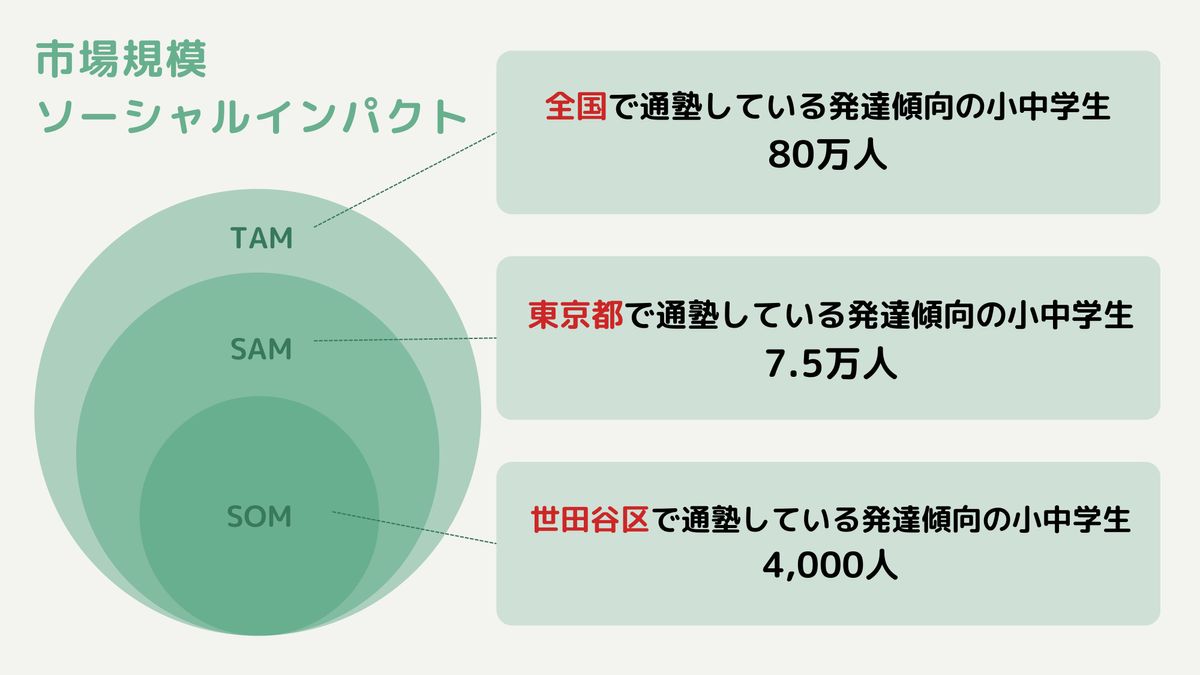

社会起業を志す学生が、社会課題を解決するビジネスプランをピッチ形式で発表し、社会起業家らのフィードバックを受けられるイベント「ゼロイチファイナルピッチ2025」。本記事では8人目のプレゼンターである早稲田大学4年生の遠矢勇輝氏が、全国に80万人以上いる発達障害グレーゾーンの小中学生を対象とした家庭教師サービス運営のプランを紹介します。

発達障害グレーゾーンの小中学生は、全国で80万人以上

司会者:それでは8人目の方にご登場いただきます。遠矢勇輝さんです。どうぞ拍手でお迎えください。

(会場拍手)

司会者:遠矢さん、よろしくお願いします。準備はよろしいでしょうか? それではピッチスタート。

遠矢勇輝氏(以下、遠矢):みなさんこんにちは。発達障害グレーゾーンの教育問題の解決に取り組んでいます、「MICHIBIKI」の遠矢です。

私には1つ下の妹がいるのですが、彼女は発達障害グレーゾーンという障害を抱えています。彼女は周りの人の誕生日をすべて暗記していたり、途中で謎の呪文を唱えていたりと、ちょっと変わったおもしろい子です。一方で、学校では先生の話を聞くことや荷物の管理が苦手だったりと、学習上の問題を抱えていました。

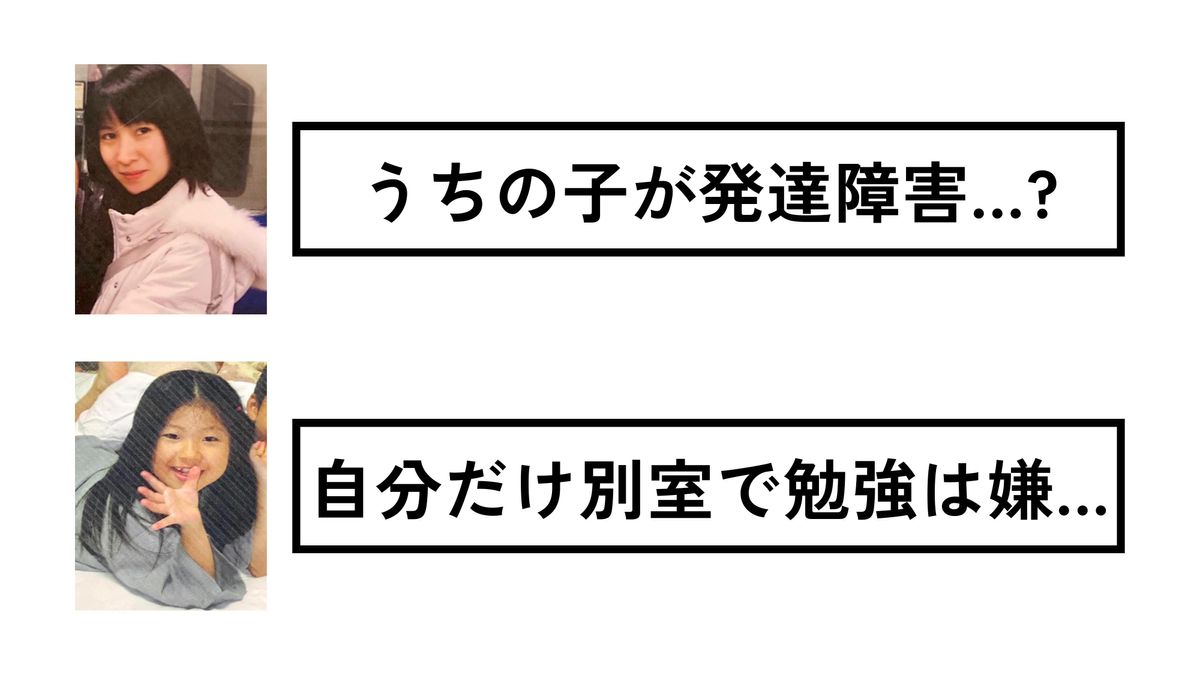

私の母は「ただ勉強が苦手なだけなんじゃないか」と思う一方で、学校の先生からは「いやいや、発達障害じゃないですか」と言われ、先生と親の認識の違いがある。このような子どもたちを発達障害のグレーゾーンと呼んでいます。

そんな子どもたちは学校1クラスあたり3人から4人ほど、全国では80万人以上の小中学生のグレーゾーンの子がいると言われています。今、学校では普通の授業とは別の部屋で、1対1で授業を行うサポートが行われています。

でも、その児童や保護者は、このような個別の指導を実は望んでいないんです。それはなぜかというと、発達特性があることを、親やその子どもはやっぱりどうしても受け入れられないんですね。

「うちの子は本当に発達障害なの?」妹も「なぜ自分だけ別室で勉強をしなきゃいけないのか?」。このように、外から勝手に特別扱いされて支援されているような感覚になるので、本人たちは使いづらいんです。

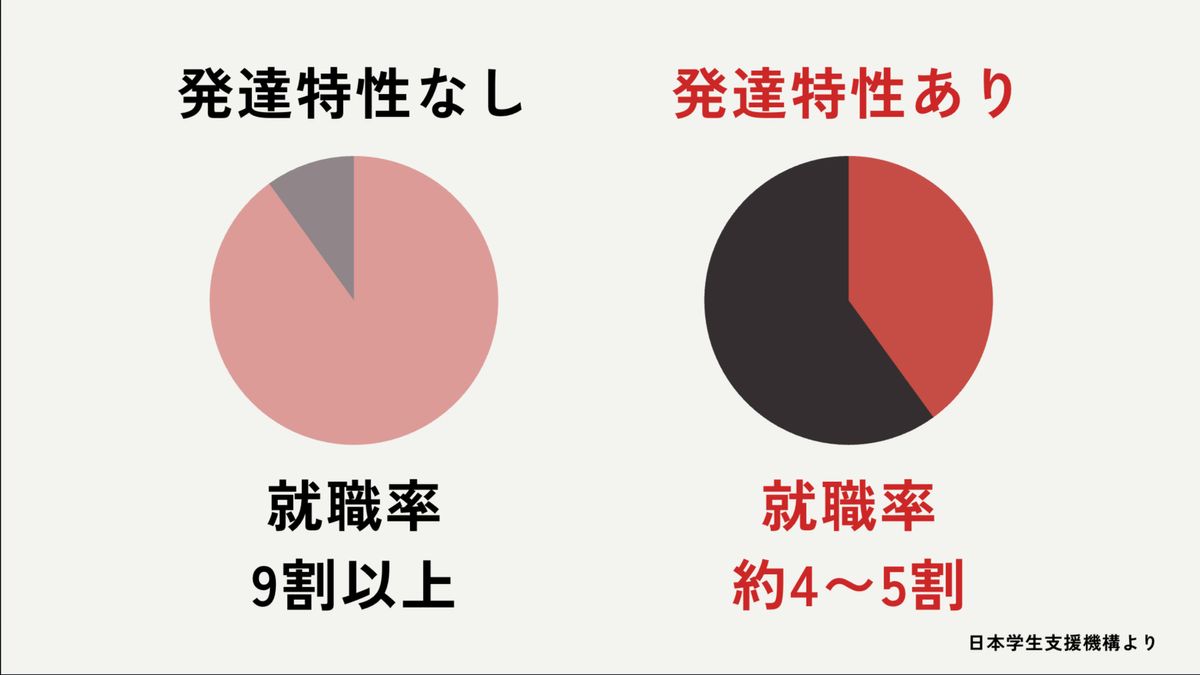

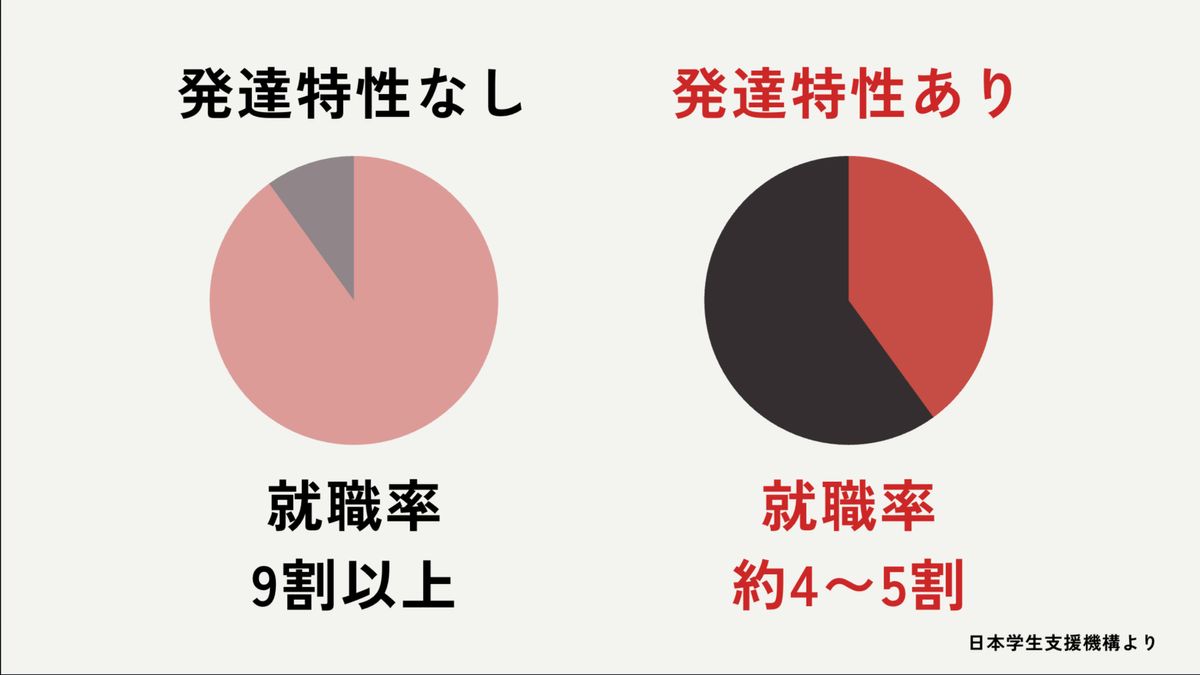

なので、グレーゾーンの子どもたちは一般的にこのような学習塾に通っています。でも実際は定員割れの高校、通信制高校、高等専修学校といった選択肢が限られていたり、仮に大学生になったとしても就職は4割から5割と、やはり可能性がどんどん狭まってしまっています。

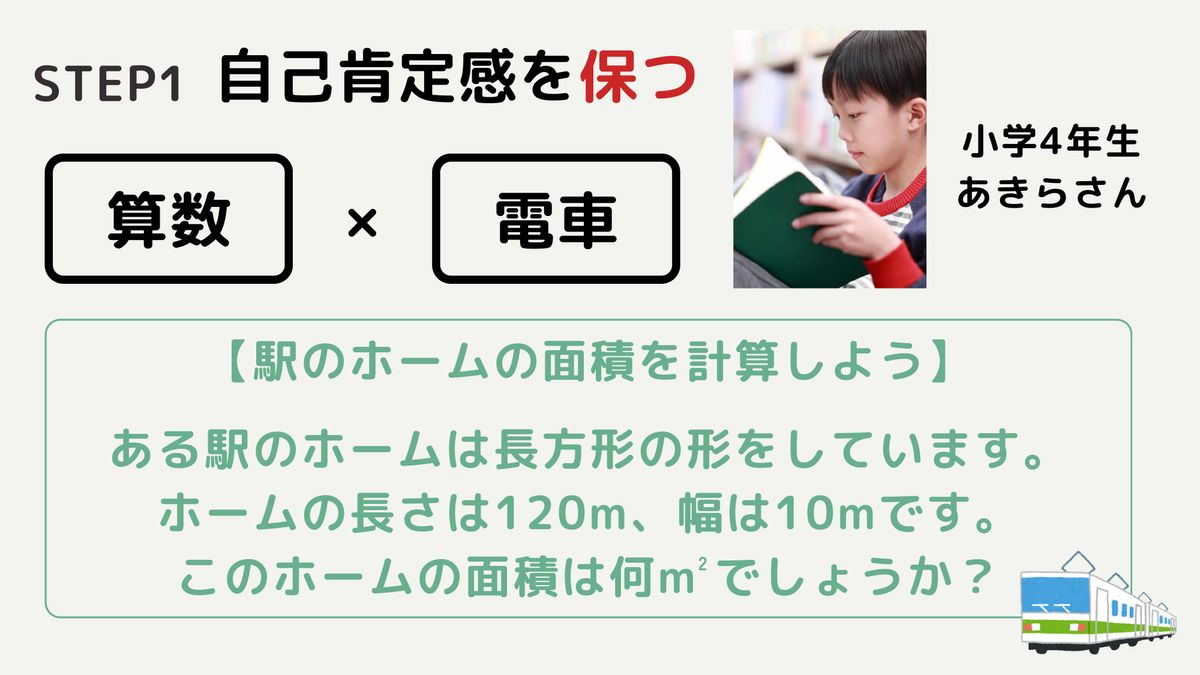

電車が好きな子なら、駅のホームの面積を計算

遠矢:このように支援があるか、ないかという2つの選択肢しかないので、その狭間にいるグレーゾーンの子どもたちはなかなか救われずにいます。なので、グレーゾーンの子どもたちに支援感を感じさせずに、かつ特性に合ったサポートを受けられるような環境(を提供したいと考え)、一人ひとりに合った「学び方」を「学ぶ」小中学生向けの家庭教師サービス「MICHIBIKIゼミ」を開校しました。

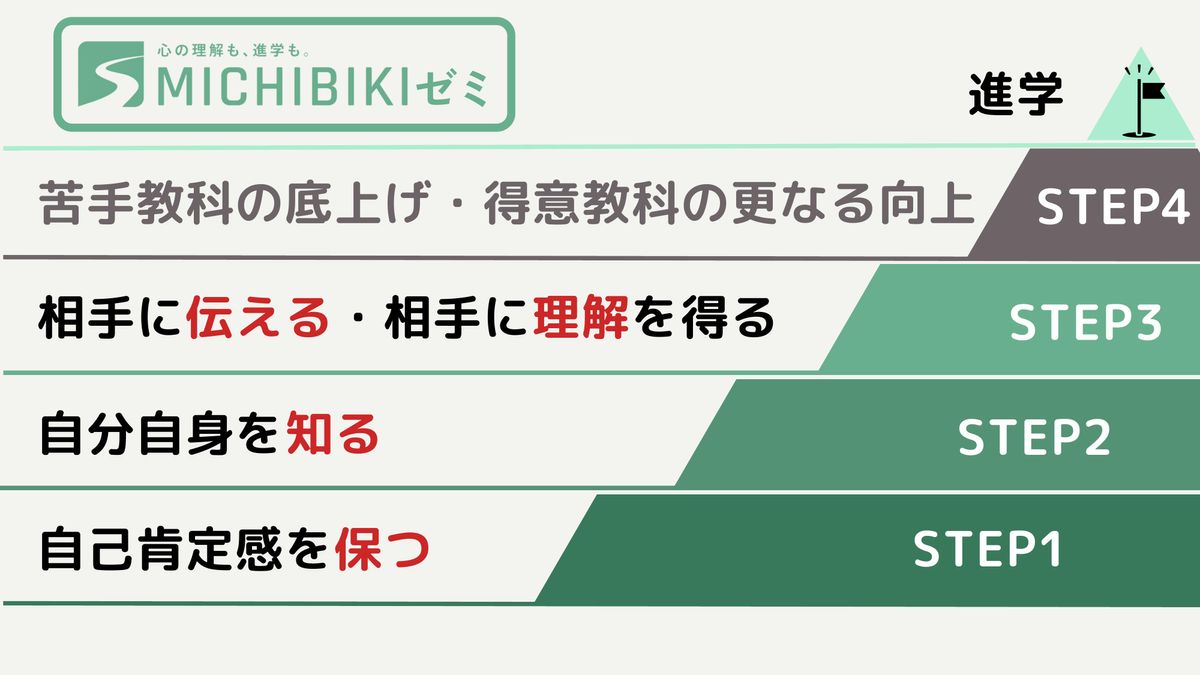

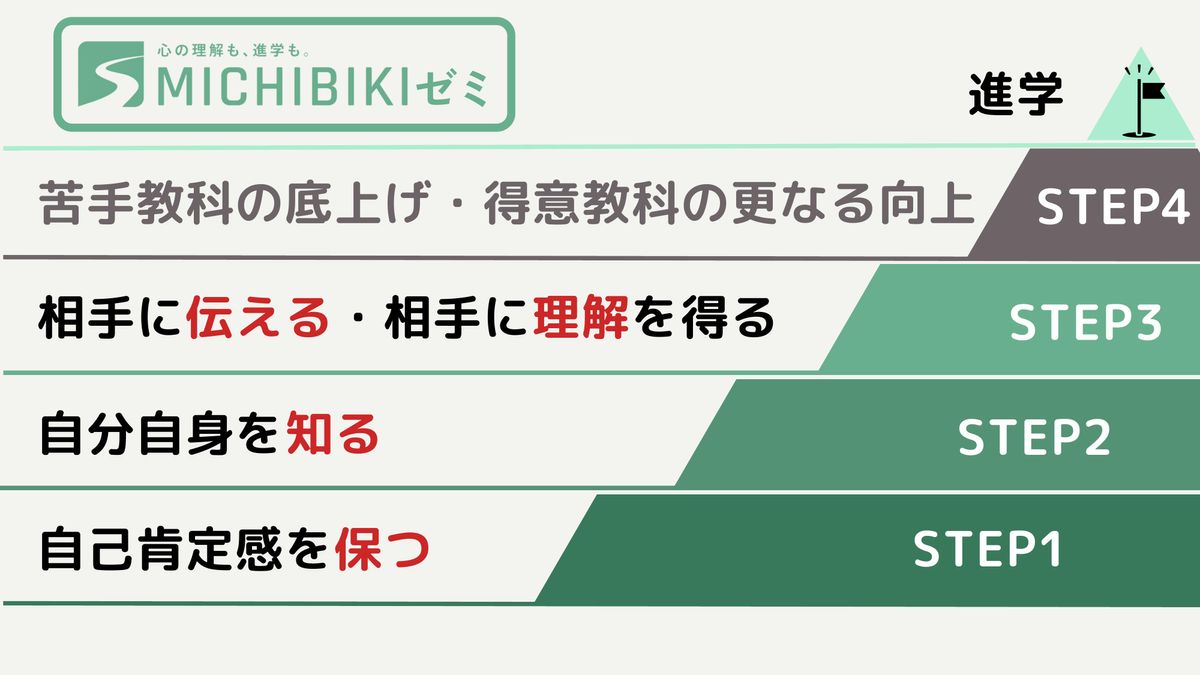

普通の学習塾では、身につくまで1つのテキストを何度も何度も反復学習していくスタイルですが、このような既存学習方法だとグレーゾーンの子どもには合っていないんです。実際にはこの反復学習を行う前に、3ステップでしっかりとグレーゾーンの子どもに合った対策をすることが必要だと考えています。

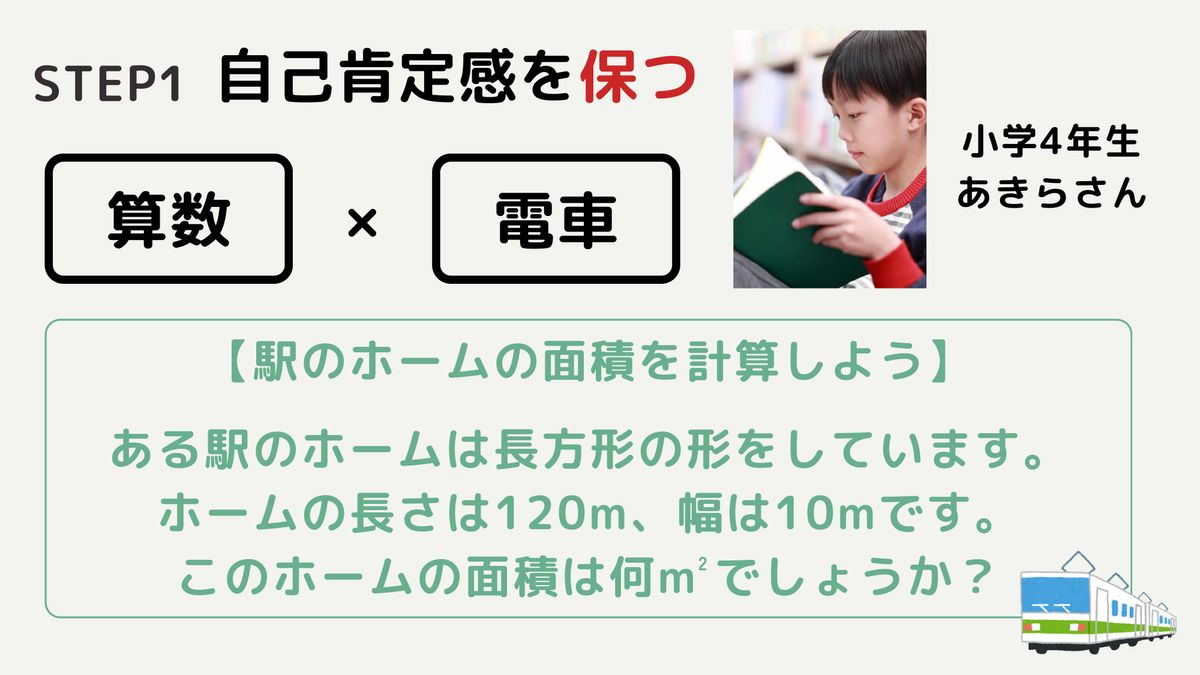

1つ目は、そもそもグレーゾーンの子は勉強への抵抗感がある子が非常に多いので、得意や好きを伸ばしていくことが第一優先になります。生徒と一緒に面談をしながら、その子どもの好きや得意を実際の問題に落とし込んで、それを授業に展開していく。このように、実際の一連の流れをMICHIBIKIの独自のシステムで開発しています。

例えば算数がとても得意で電車が好きな子だったら、駅のホームの面積を計算してみたり、理科が大好きで犬もめちゃめちゃ好きな女の子だったら遺伝の問題を解いてみたり。このように自分に合った勉強法をどんどん見つけていきます。

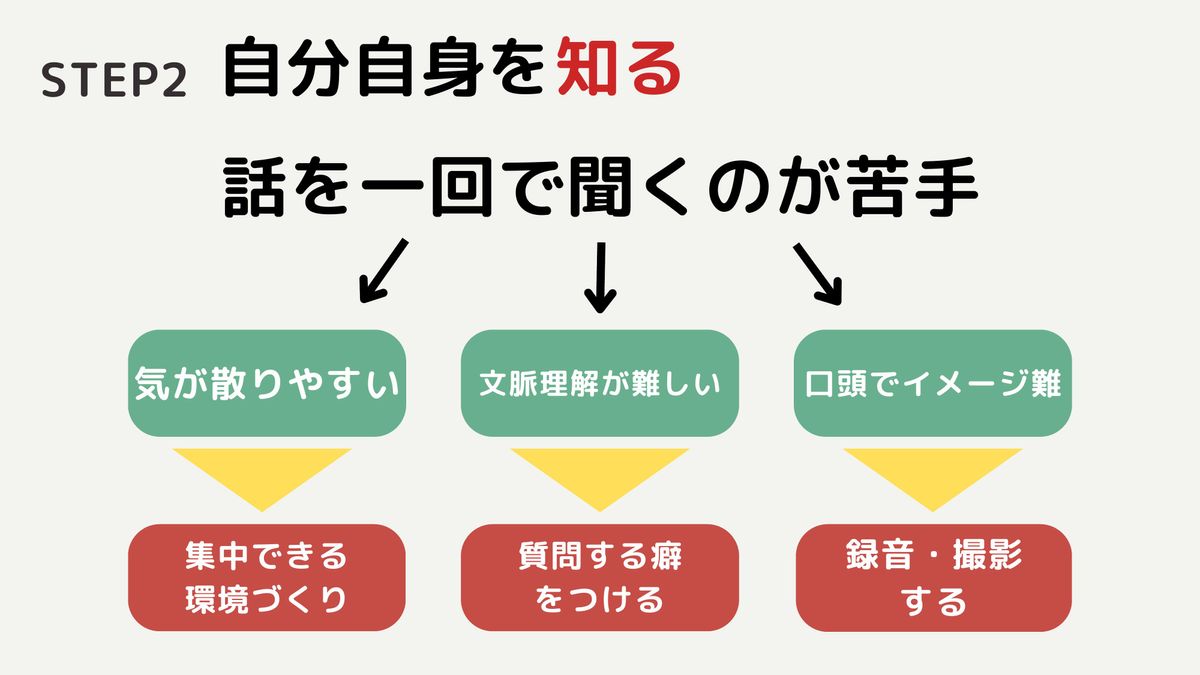

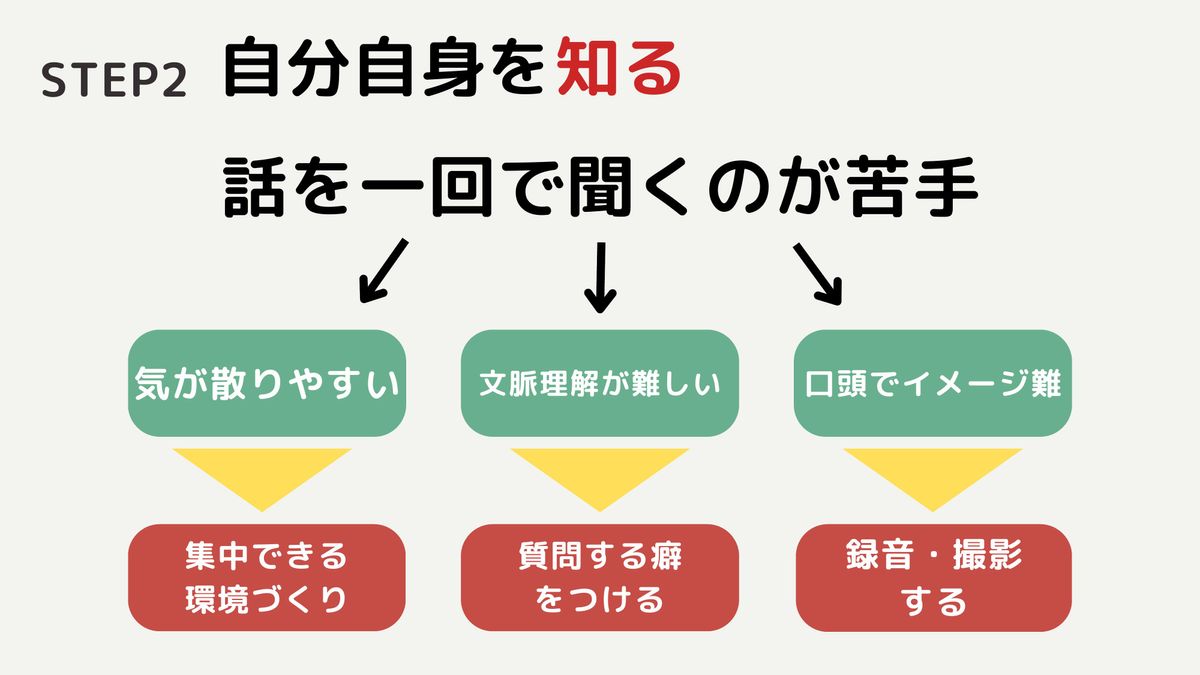

次に先生と一緒にコミュニケーションを取りながら、得意・苦手を把握していき、特に苦手なことを分析していきます。さらにそのいろいろな原因に対して、一つひとつどのような対策を行わなければいけないのかを言語化していきます。

最後に進学に向けた準備。自分の特性だったり困りごと、さらには次の進学先、高校、大学の先生たちに、この情報を共有することで、事前にグレーゾーンの子どもたちが進学する前に不安を解消できます。

このようにグレーゾーンの子どもたちでも、一つひとつステップを踏んでいけば確実に進学できる。さらには可能性を広げられる。そのように考えています。MICHIBIKIゼミは、一般的に学習塾と同じようなビジネスモデルを取っています。また支援感がない、そして特性に配慮して進学も目指せる。このようなサービスはMICHIBIKI独自です。

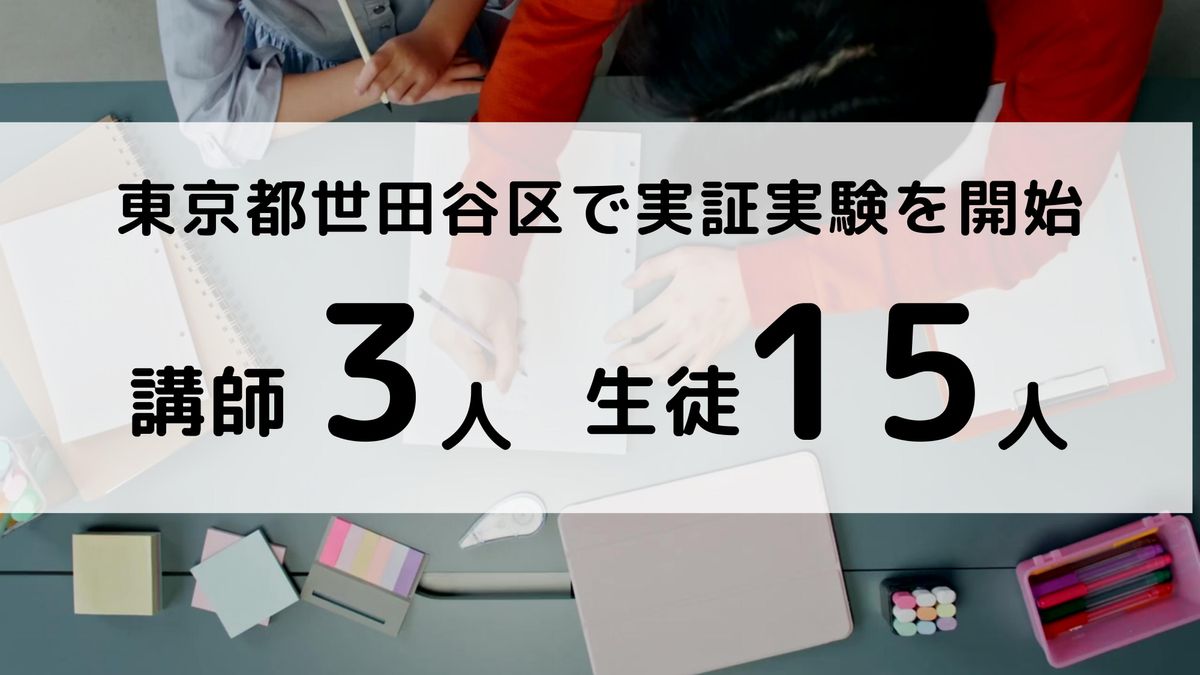

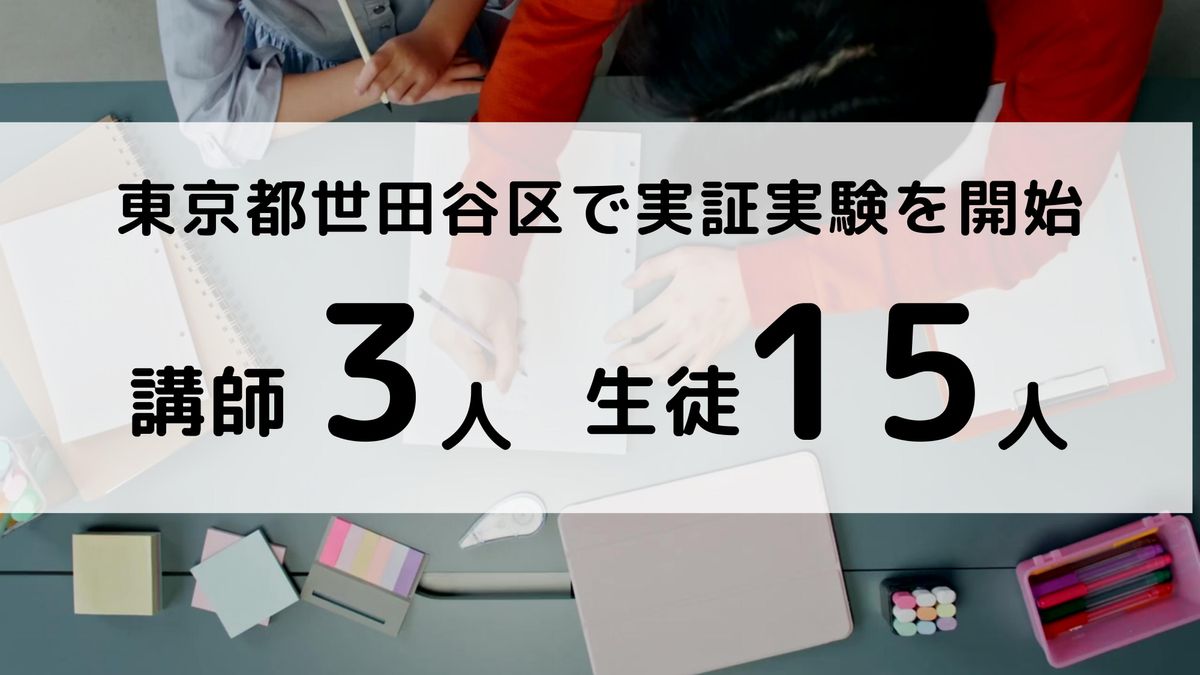

3人の講師で15人の生徒と伴走した結果

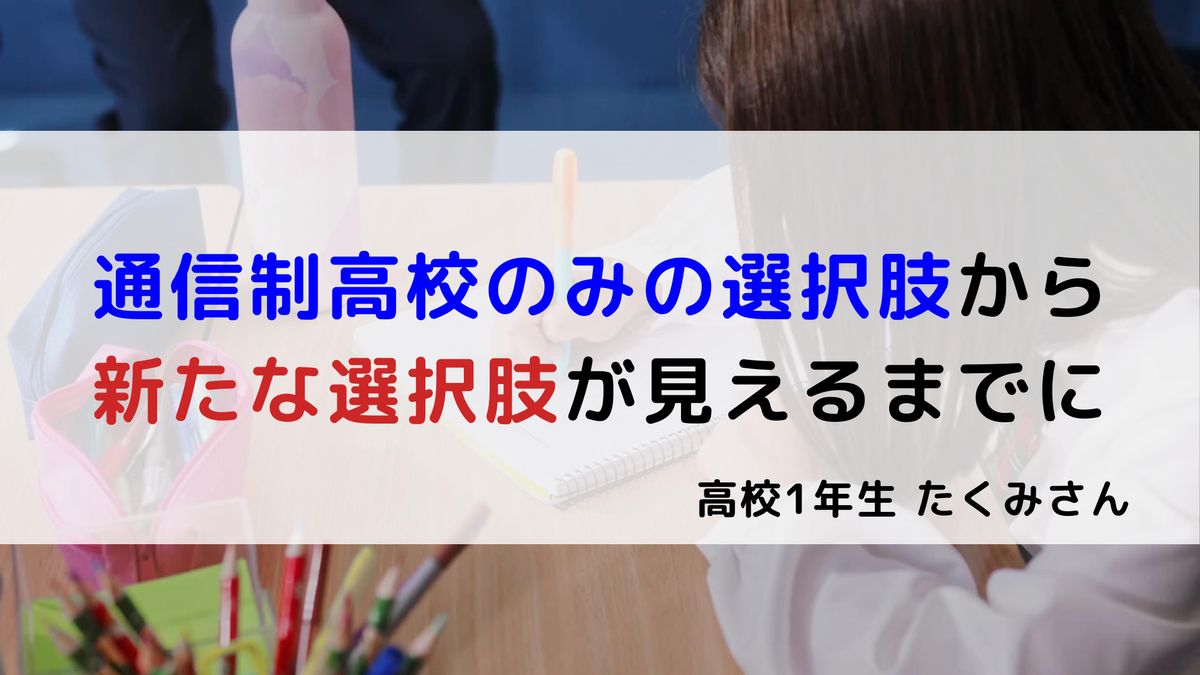

遠矢:実際にMICHIBIKIゼミでは、今まで講師3人で15人の生徒に伴走してきました。中学受験をグレーゾーンという理由で諦めてしまっていた子が、この授業を通して中学受験に挑戦できるまでになったり。

今まで通信制高校のみだった選択肢が、もしかして他の高校も受験できるかもしれないといった、新たな選択肢が見えるまでになったり。実際に親御さんからも「さらに進学先の希望が見えた」というありがたい声をいただいています。

今までグレーゾーンの子は、自分に合った学習環境がなかなか見つからず、自分に合った学び方で学べる環境が少なかったです。しかし、このMICHIBIKIゼミによって自分に合った学び方をきちんと学んでいけば、例えグレーゾーンという特性があったとしても、可能性がどんどん広がっていく。そのように考えています。

東京都から全国80万人いる発達障害グレーゾーンの子どもへアプローチしていく。特にこの発達課題を持った子は地方にたくさんいます。しかしながら発達特性へのサービスは、地方にはなかなか展開しづらいです。私たちは家庭教師サービスという特性を活かして、講師がどこにでもいる環境を作り、さらには地方に届けていきたいと考えています。

発達特性がある子・ない子の2つにグルーピングすると、どうしてもその間の境界線、グレーゾーンというものが生まれてしまいます。しかし、そのグレーゾーンには、そもそも問題と認識されていない。さらにはそもそも周りのサービスが少ない。まったく認知がされていないんですね。

だけど、ここにいるみなさんと同じように、本当はグレーゾーンの子も一人ひとり可能性があったり、実際に将来いろいろなことをしていきたい。そんなふうに思っているんです。だけど、そのグレーゾーンの子どもに誰もアプローチしない。そんな社会に私はすごく憤りを感じています。

私の妹が実際に発達障害グレーゾーンであるという原体験が原動力になっていますが、この原体験を私だけにとどめず、いろんな子どもたち、そして全国80万人いる発達障害グレーゾーンの子どもたちの可能性を最大化していきたい。そのように考えています。以上です。ありがとうございました。

(会場拍手)

司会者:遠矢さん、ありがとうございました。

リスクを避けるため、とりあえず叱るケースも多い

司会者:それでは安部さん、お願いします。

安部敏樹氏(以下、安部):ありがとうございました。本当に今求められているサービスの1つだと思っていますので、可能性はけっこうあるんじゃないかなと思っています。

1つに、やっぱり「パーソナライズされた教育」という言葉がよく言われますけれども、どの科目ができていないから、どこをやらせましょうみたいな話じゃないと僕も思っているんですね。

むしろ、その手前のところで何をしたらやる気になっていくかという、導入の部分をパーソナライズしていくのが本来目指している形だと思います。

その意味では、すごく可能性があるなと。先生たちも、学級運営をする時にとにかくリスクを避けたいので、変な動きをする子は全部とにかく叱っておくんです。でもそれは別に(背景が)わかっていないだけなんですね。

背景がわかっていれば、「じゃあちょっと1回別のところに置いておこうか」でもいいんですよ。そこを塾、あるいは親御さんから、「こういう子なので、こういうところまで放っといていいですよ、ここはこういうサポートしてください」と言ってもらえるだけで、実は学校の先生の負担も減るんだろうなと思っています。その意味でも、ニーズがあるだろうなと思っています。

ちょっと気になったのは、地方の展開のところでございまして。地方の展開は、やっぱり東京首都圏と違って、みなさんが小学校3年生、4年生から塾に通って中学受験しますみたいなカルチャーではないですから。

(首都圏と地方で)ニーズの様相と払えるお金が変わってくるかなと思う中で、地方に対しての優先順位をどれぐらい上げていくのか。地方だからこそ、こういうオポチュニティがあるとか。あるいは、いや正直オポチュニティはちょっとないんですけど、こうやりたいですとか。じゃあそのためには、どういう工夫をしなきゃいけないか。この辺の課題感をちょっと教えてもらえるとありがたいです。

発達障害の専門家じゃなくても、講師として育成するシステム

遠矢:そこに関しては、本当に地方には今まで届いてきていないなと感じていて、大手の発達支援のサービスも、どうしても東京や首都圏に限られているという課題感があります。なので、私はまず東京では活動していくんですけど、そのうちやっぱり地方に展開していきたいなと考えています。

そこで一番重要なのは、やっぱり講師がどうしても(発達障害の)専門家しか、教えられないのが、自分としては問題だなと思っていて、

私も特に発達特性の専門家ではないですけど、実際にグレーゾーンの子どもたちに教えていて、ちゃんとその子どもの特性を理解していけば、専門家じゃなくても教えられるようになっていくと思っているところです。

発達障害の認知が専門家じゃない人でも、ちゃんと講師を育成するシステムができていけば、全国でも展開できるんじゃないかなと考えています。

安部:なるほど。けっこうここは悩ましいところがありますね。たぶん単価が上がってくるからこそ、いろいろなサポートができますと。単価が上がっていくということは、つまりお金がある人だけがそれを治せるという話になっていく。

教育の領域ではよく議論されますけど、特にこういった個別性が高い対応の話というのはやればやるほど、お金のあるグレーゾーンの子だけがなんとか助かるとなって。その辺の事態とどう向き合うのかなと思いつつ、ただ事業としては可能性があると思うので、ぜひがんばってもらえればなと思います。ありがとうございます。

(会場拍手)

司会者:ありがとうございました。

AIで教材をつくれる今、講師の仕事は楽しく伴走すること

司会者:続いて櫻本さん、お願いします。

櫻本真理氏(以下、櫻本):ありがとうございました。めちゃくちゃいいなと思いました。本当に広がってほしい。こうした問題を抱えている方の課題感がものすごくリアルにイメージできるなと思っています。

本当にたくさんの方が必要としているし、自分の特性を理解した上でサポートをしてくれることは、必ずしもグレーゾーンでなくても、どんな人でも届くといい価値だと思うので、すごく応援したいなという気持ちになりました。

肝になるだろうなと思ったのが、アセスメントのところです。誰がどうやってアセスメントするのか、どの軸でアセスメント(評価、査定)するのかその軸をわりと明確にしてしまえば(いいかなと思います)。

あとは、さっきコストの話はすごく大事だと思いました。お金持ちだけに届くサービスになってほしくないなと思った時に、今だからこそ、事業として可能性があるなと思うのは、やっぱりAIの活用の余地がめちゃくちゃあるなと思ったんですよ。

その特性をアセスメントした上で、自動的にその特性に合わせた教材をジェネレートする。例えばいろいろな好きなテーマを入れたり、あるいは得意なことを入れて、それにカスタマイズして教材を作って、スライドも動画も自動的にできるみたいなのが、ぜんぜんリアルにありえる時代だと思っています。

それがあれば、さっきおっしゃったように、そこまで育成をしなくても、隣で伴走して、その教材を一緒に楽しんだり、一緒に喜ぶ。楽しい時間を提供する存在であれば成立する可能性がある。ちょっと前だったら、やっぱりこれは教育コストがかかるよねとか、値段の高いサービスになるよねって思っていたと思うんですけど、今だからこそ、すごく可能性があるんじゃないかなと思いました。

なので、一緒に楽しい体験をしてくれる先生を選んでいく。別に難しいことを知らなくても、アセスメントしてくれるみたいな状態まで作れると、ものすごく価値があるものになると思います。

なんなら日本だけじゃなくてという話でもあると思うので、そこのコストを下げる側面と、そのセッションを楽しい体験にするところ。進化していくと、すごく可能性があるなと思います。がんばってください。

司会者:遠矢勇輝さんの発表でした。どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。

(会場拍手)

PR

PR