【3行要約】 ・チームの問題は表面的な言動と本音のギャップから生じることが多いですが、多くのリーダーはその根本原因を見抜けずに対応に苦慮しています。

・筒井千晶氏は「コンテクスト・リーダーシップ」の本質として、理想に溺れず現実を活かし、状況に応じて最善のゴールを柔軟に導く重要性を強調します。

・効果的なリーダーシップを発揮するには、気合いや根性ではなく状況把握と役割設計に注力し、チームや組織と真摯に向き合うことから始めましょう。

前回の記事はこちら 実践的なアクションのヒント

筒井千晶氏:最後の章になります。「“わかる“を”できる“に変える2つの実践鍵」というところで、何かしら実践的なアクションのヒント。まず何から始めるのがいいのかをお伝えできればと思っています。

これまでお話ししてきた内容の実践において外せないポイントなんですが、状況の観察と状況の可視化かなと思っています。状況をまず観察してみる。その後、見える化してみるっていうところです。

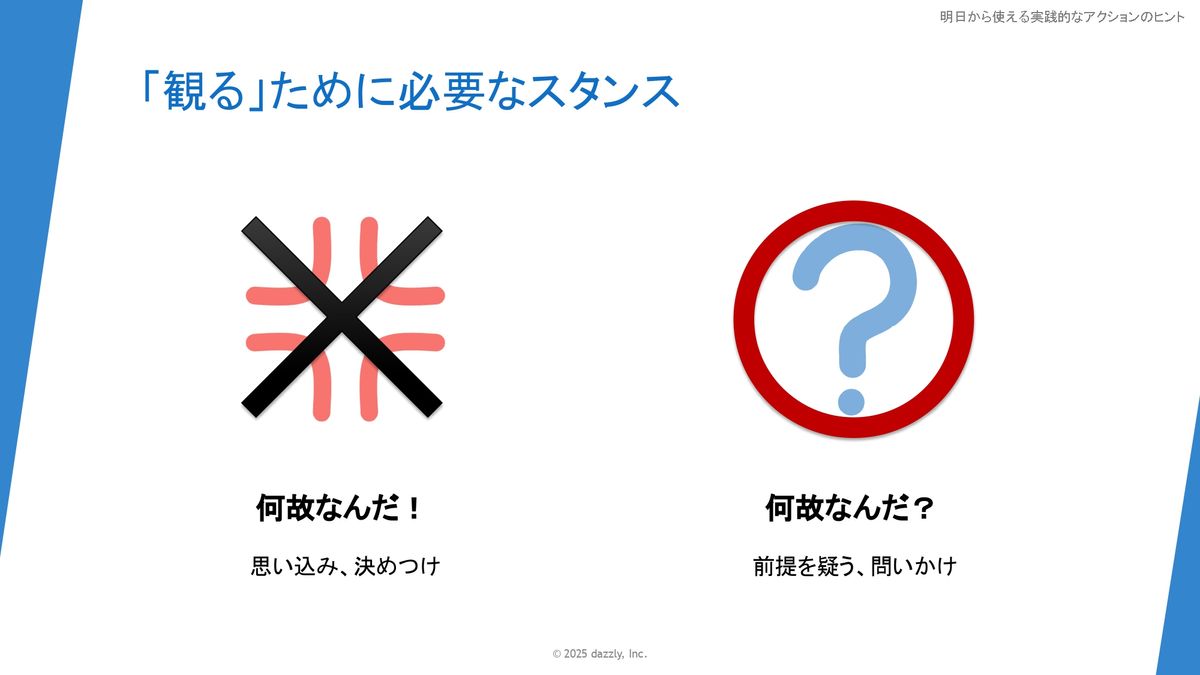

決めつけではなく問いかけで考える

どんな具合に観察と可視化をするのか、ケーススタディを3つほどお伝えできればと思っています。

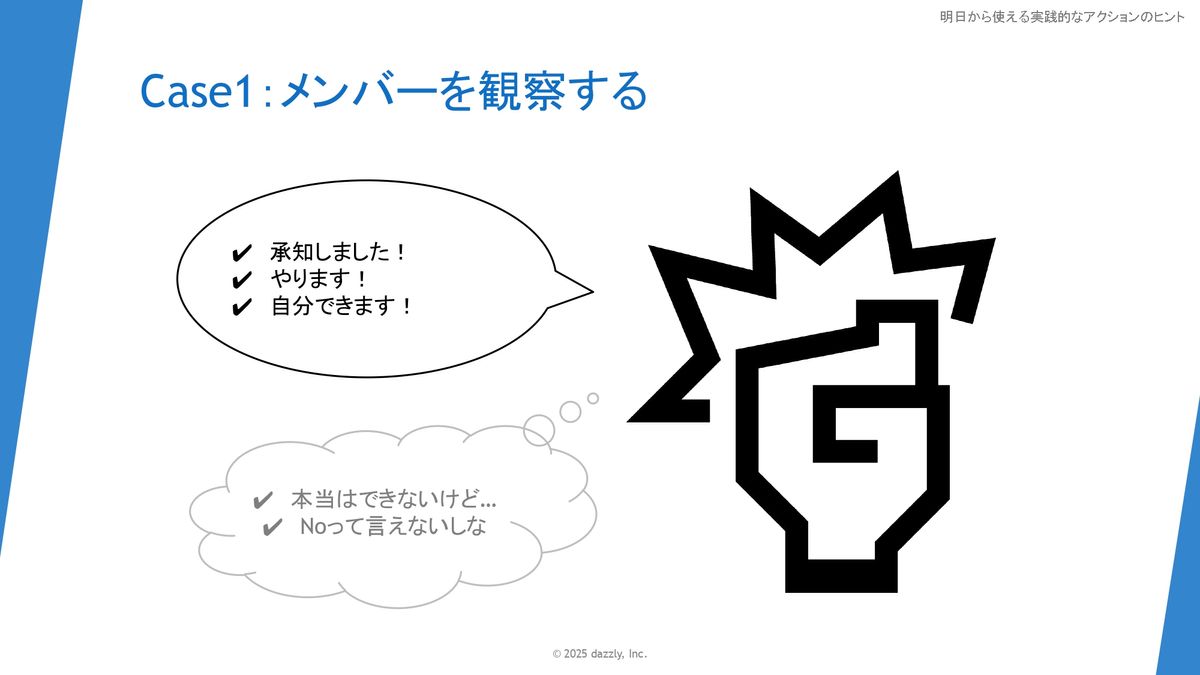

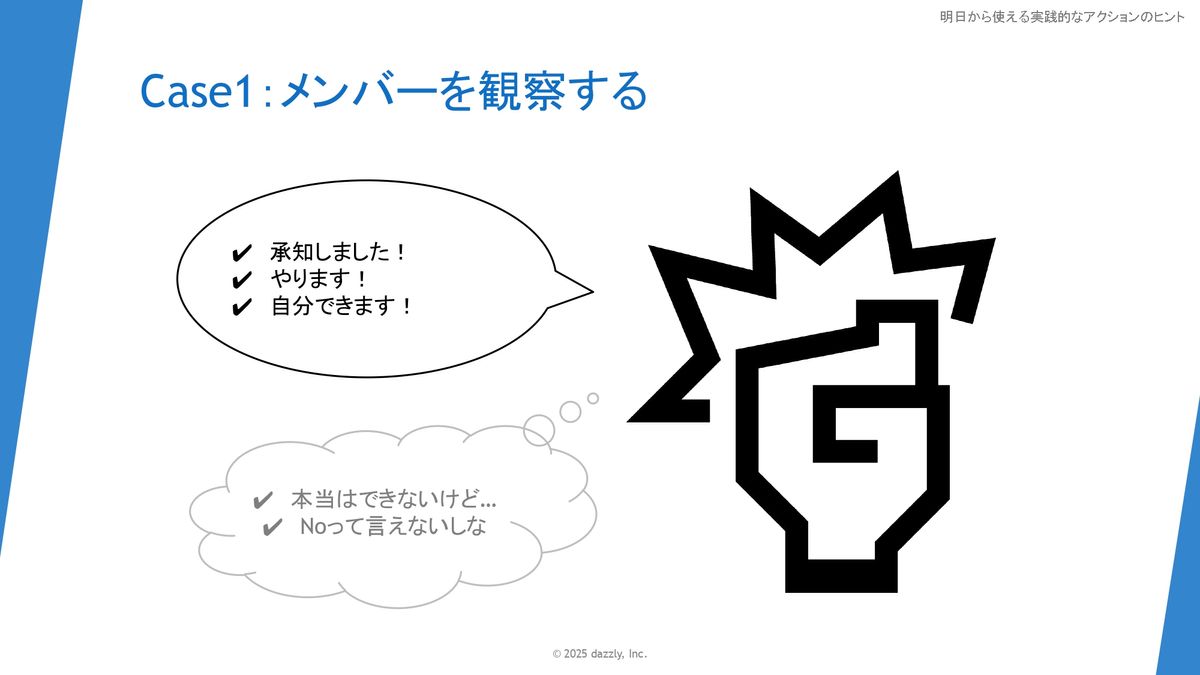

1つ目のケーススタディが、メンバーを観察するっていうケースなんですけど、実際に私が現場で感じて「何だろうな?」って思った出来事です(笑)。

メンバーに対して「これをやってほしい。お願いしたい」とお伝えしたところ、「承知しました! やります! 自分でできます!」っていう返事がありました。でも実際は「本当はできないんだけどな」「でも『No』って言えないしな」と思っていたらしいです。

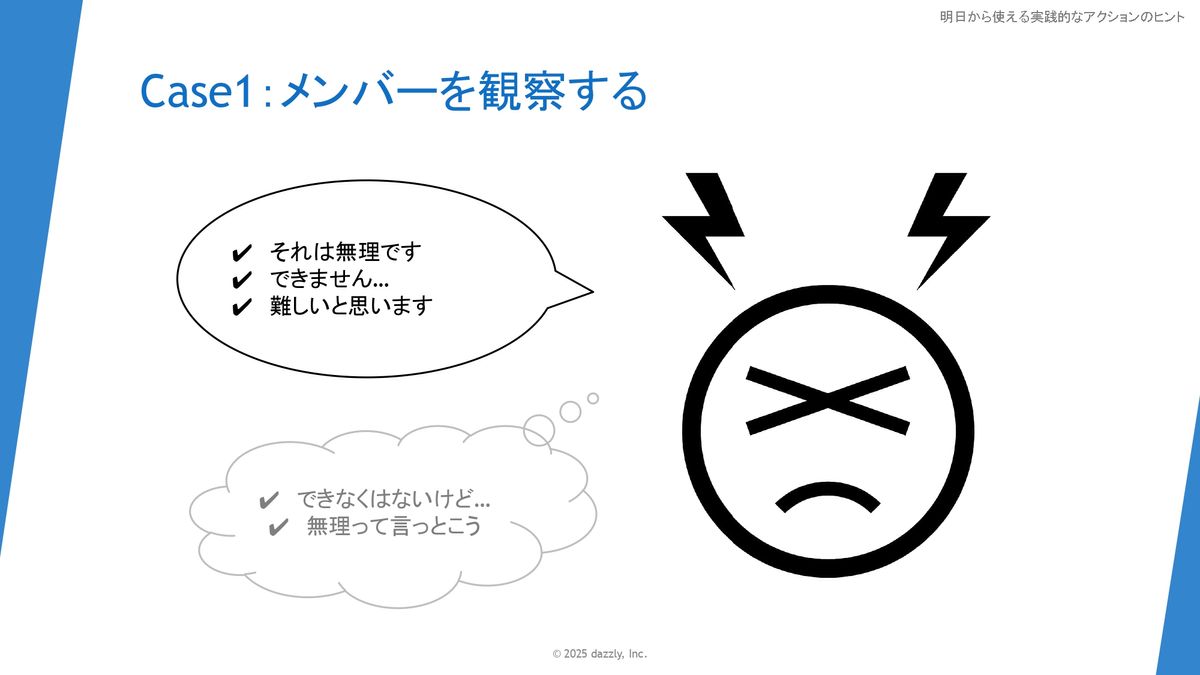

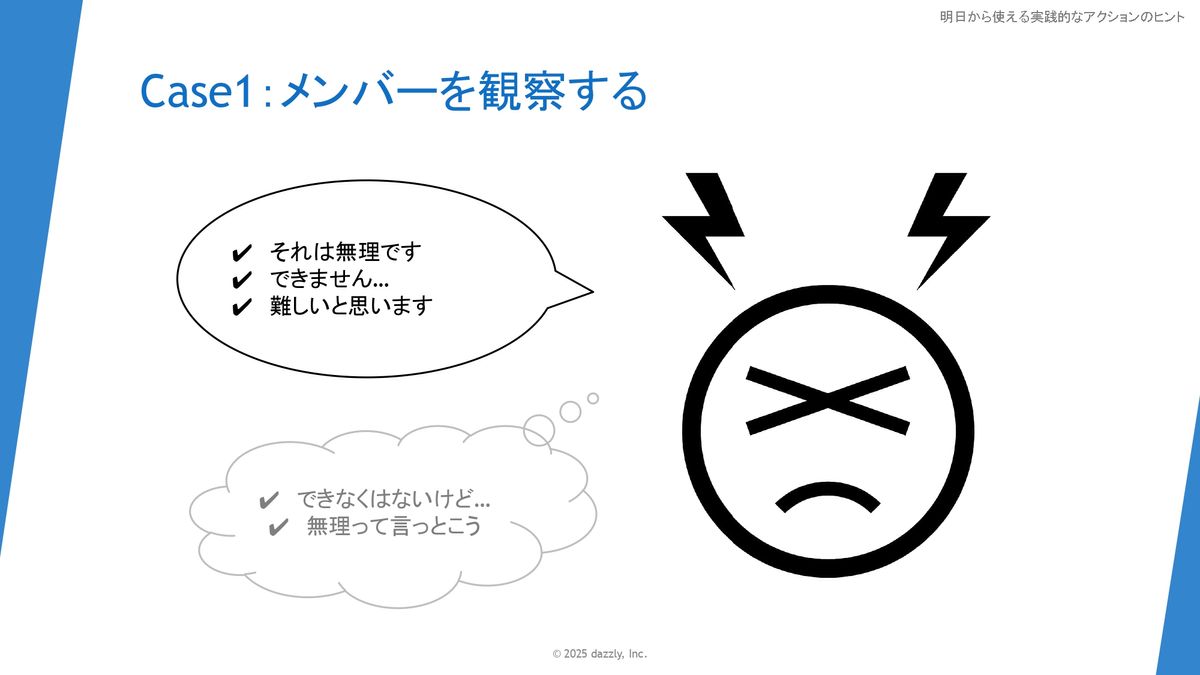

また別の方に「こういったことをお願いしたいんだけど」と言ったら、「それは無理です。できません。難しいと思います」っていう返事がありました。でも実際は「できなくはないんだけどなぁ」「でもちょっと『無理』って言っておこう」と思っていたようです。

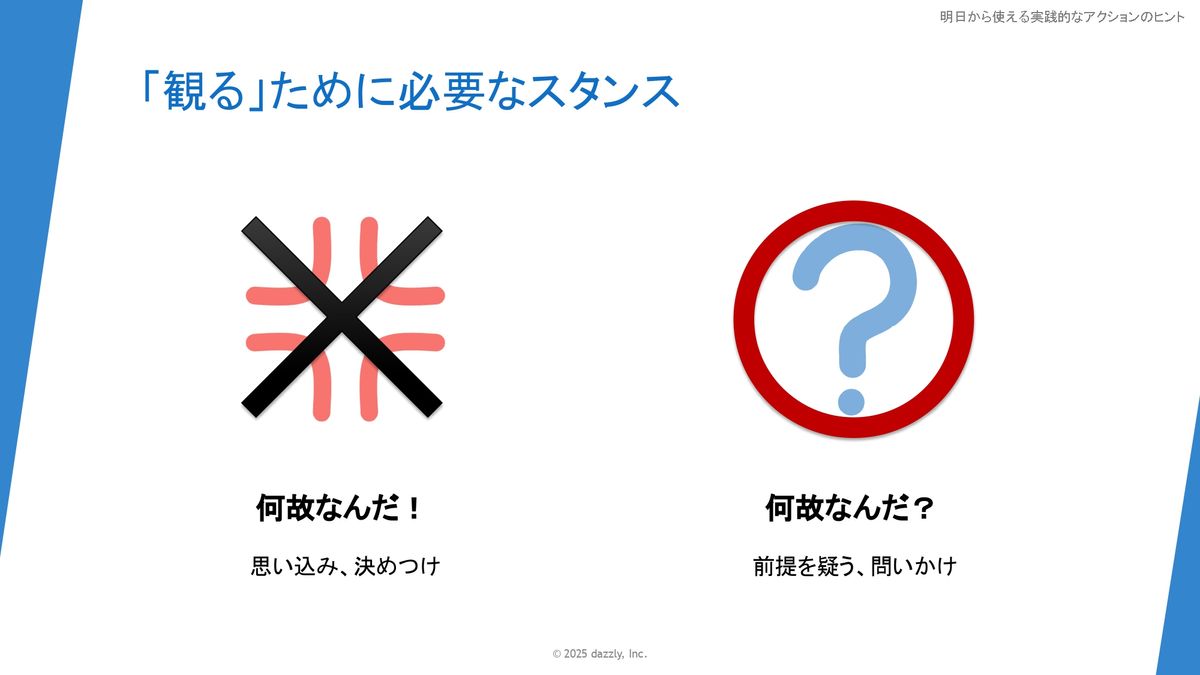

こんな人たちがいた時に、「なぜなんだ!」と思うか「なぜなんだ?」と思うかで、その先の対応が変わってくるかなと思います。

「観る」ために必要なスタンスでいくと、当然「なぜ?」のほうが大事になってくるスタンスになります。

なんでかっていうと、「なぜなんだ!」となると、そこで決めつけて終わってしまうので。そうではなくて、「なぜ?」っていう問いかけになると、自分の中に持っている前提や、見えていないものに気づけたりはするので、そういった問いかけの姿勢を持ちながら、状況を可視化していくっていうところが、状況把握のポイントにはなってきます。

状況を深掘りしてわかること

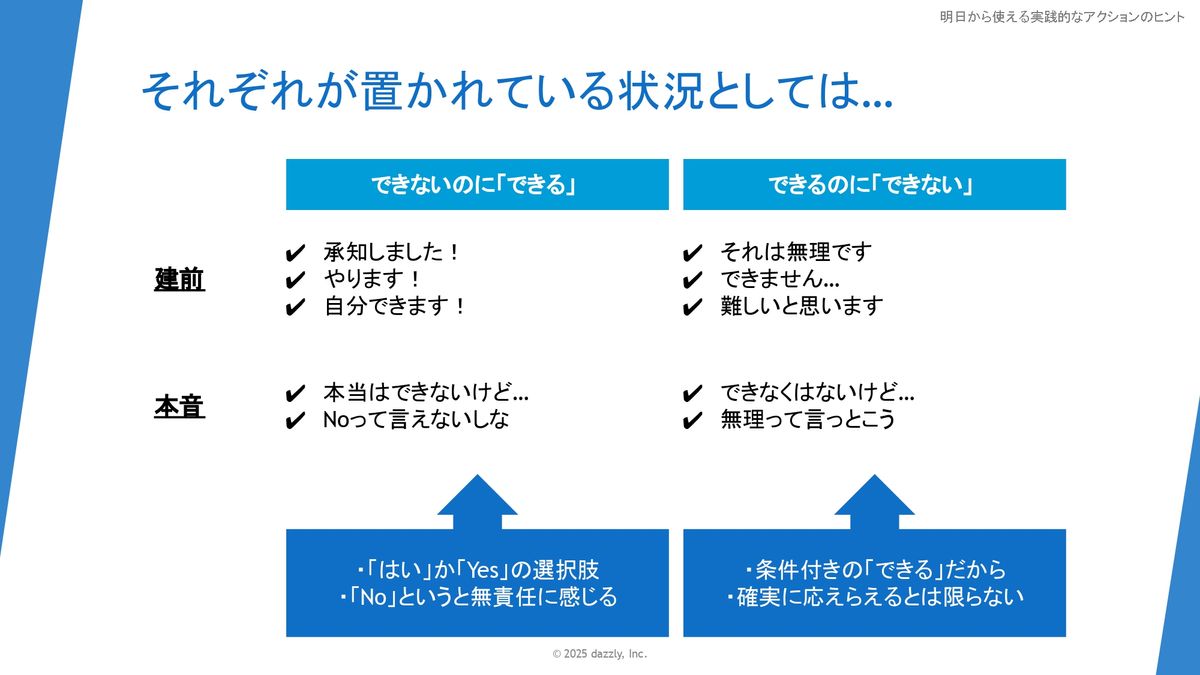

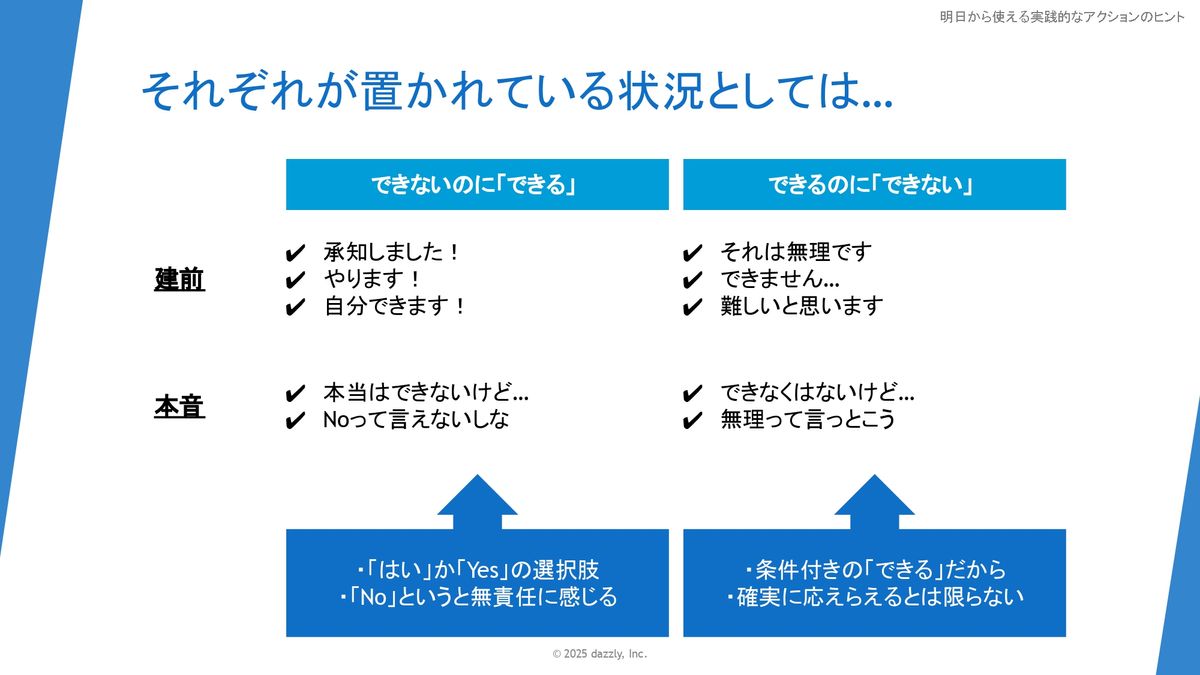

先ほどの、できないのに「できる」って言うタイプの人と、できるのに「できない」って言うタイプの人。状況としてどういうふうになっているのかという話でいくと、「できます!」って言っているのと「できない!」って言っているのが建前です。「本当はできないんだけど『No』って言えないしな」「できなくはないけど『無理』って言っておこう」っていうそれぞれの本音がある。

「じゃあどういう状況なんだ?」っていうところまで深掘りすると、できないのに「できる」と言っている人は、本人の中で「はい」か「Yes」の選択肢しかない、それしか許されない前提があったみたいです。あとは、「No」と言うと無責任に感じてしまうところがあったようです。

「できるのに『できない』と言っているのはなぜなんだ?」でいくと、条件付きの「できる」ですね。無条件に「できますよ」ではなくて、「これこれこういう場合だったらできます」とか「こうこうこうなら大丈夫です」っていう条件が付いている。

あとは確実に応えられるとは限らないからで、最初は「できない」って言ってしまっている。どうやらそれぞれそういう状況だったようです。

先ほどからお伝えしている状況を把握するというところは、このあたりの意味合いまでになってきます。(スライドを示して)ここまで状況がわかると、左側の人と右側の方には対応を変えたほうが効果的だなと自ずと判断できるようになるんじゃないかなと思います。

これがメンバーの状況のケース1でした。

人物相関図的に思惑を可視化する

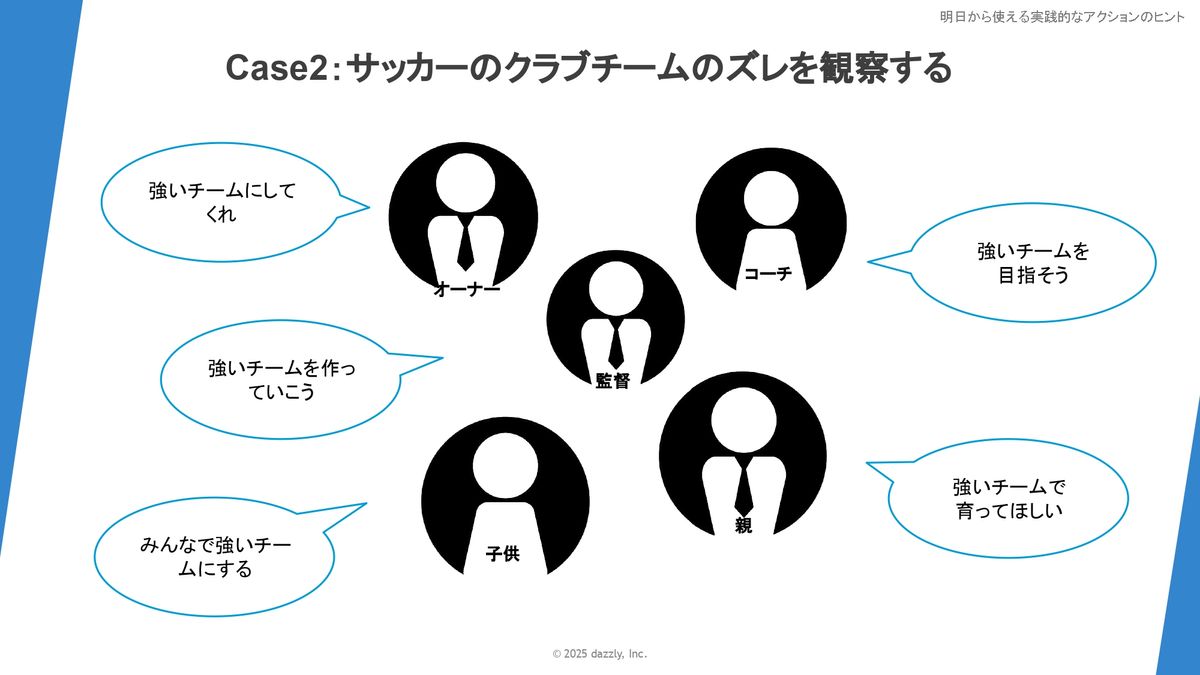

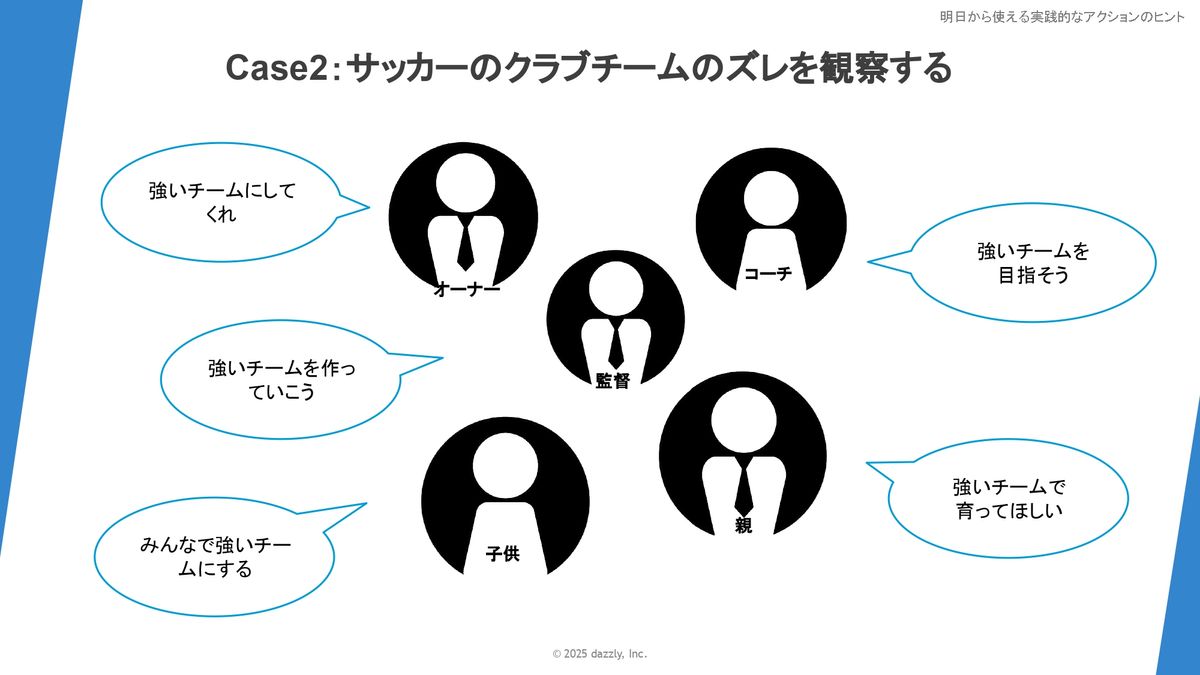

次にケース2で、「サッカーのクラブチームのズレを観察する」というケースです。

なぜ野球チームじゃないのかっていうところはあると思いますが(笑)。これも実話に基づいていて、知り合いの知り合いぐらいの方で、サッカーのクラブチームの関係者で、どうも何かがズレているけど何がズレているのかわからないみたいなお話があった時にしていた話です。

登場人物としては、監督がいて、コーチがいて、クラブチームのオーナーがいて、選手である子どもがいて、選手の親御さんがいるっていうかたちです。

それぞれの人たちが「強いチームを作っていこう」「強いチームを目指そう」「強いチームにしてくれ」「強いチームで育ってほしい」「みんなで強いチームにする」と思っている。一見するとなんとなく強いチームっていうところで方向性が合っているようには感じているんですが、何かズレている。

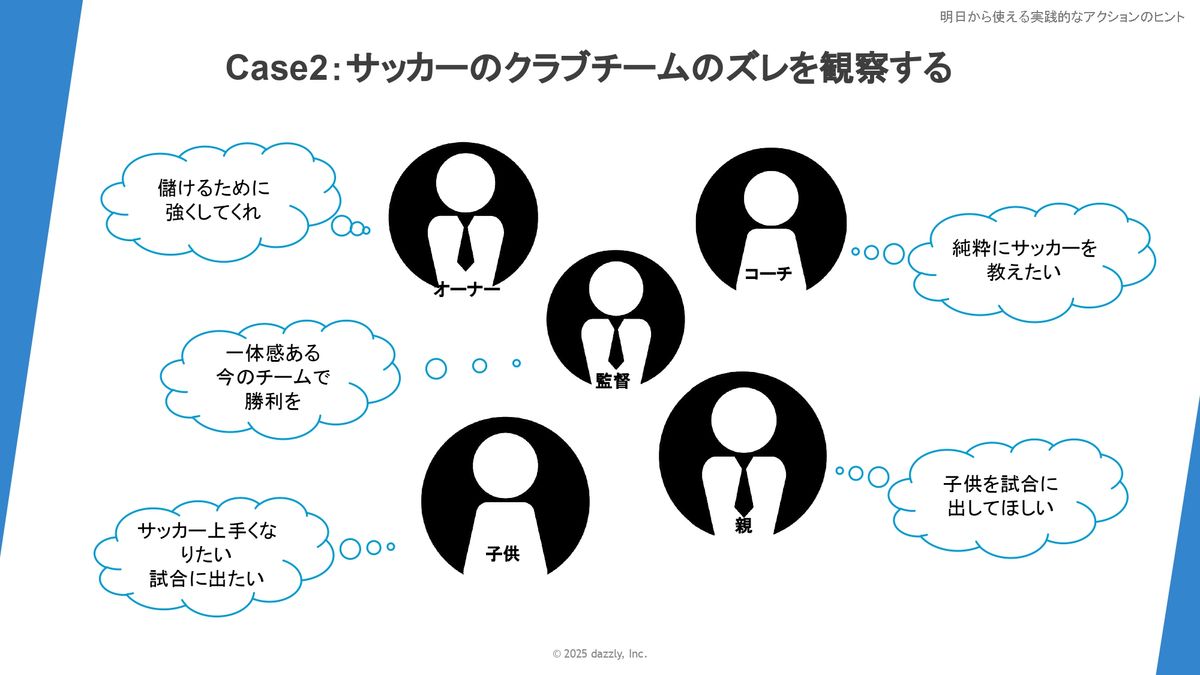

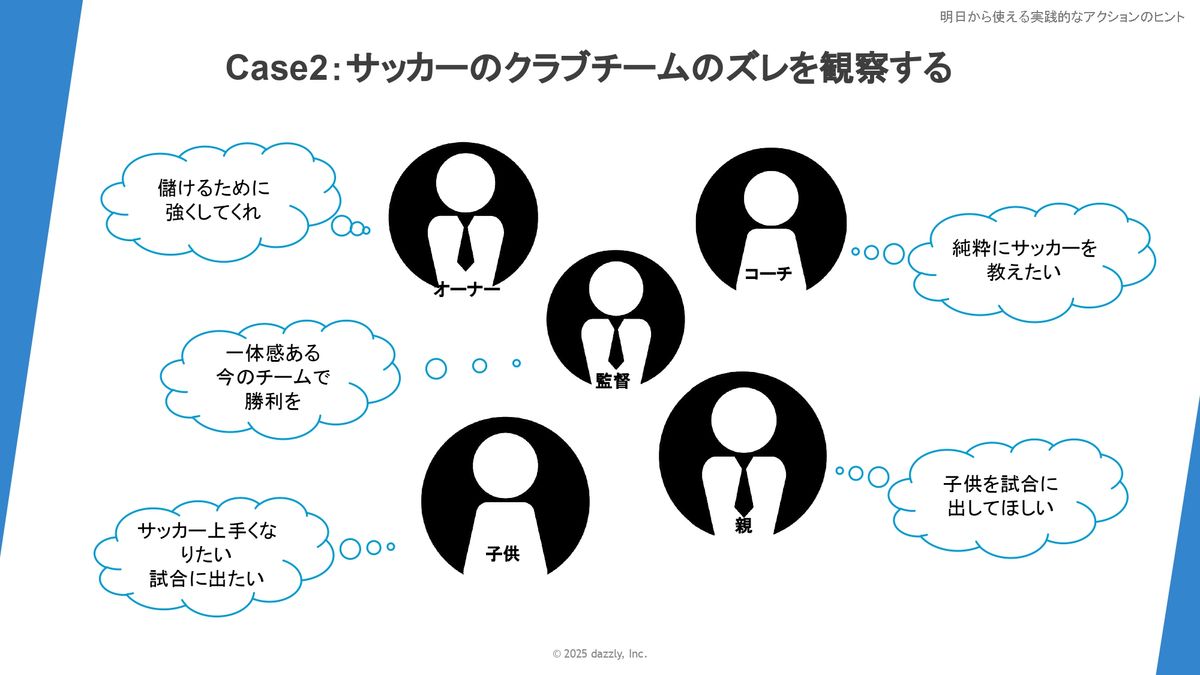

「何がズレているんだろう?」とよくよく把握をしてみると、監督さんは「一体感のある今のチームで勝利をしたい」と思っていて、コーチは「純粋にサッカーを教えたい」と本当は思っている。オーナーは「儲けるために強くしてくれ」と思っている。親は「子どもを試合に出してほしい」っていうところがある。子どもは「サッカーが上手くなりたい。試合に出たい」と。

「強いチーム」っていうところで方向性がそろっていると思いきや、ぜんぜんバラバラという。これも実際に人物相関図的に絵に描いてみて、それぞれ「こういう思惑があるだろうな」と可視化をすると、「そうだよね、やはりズレているよね」と気づいたというようなお話です。

そのあたりまで見えてくると、「それぞれこういった状況なんだ」とわかった上で、「じゃあ誰々さんに対してはこういう伝え方をしよう」とか「全体に対してもどういう言動がいいんだろうか?」の打ち手も考えやすくなるかなと思います。

上手くいかないプロジェクトチームを観察する

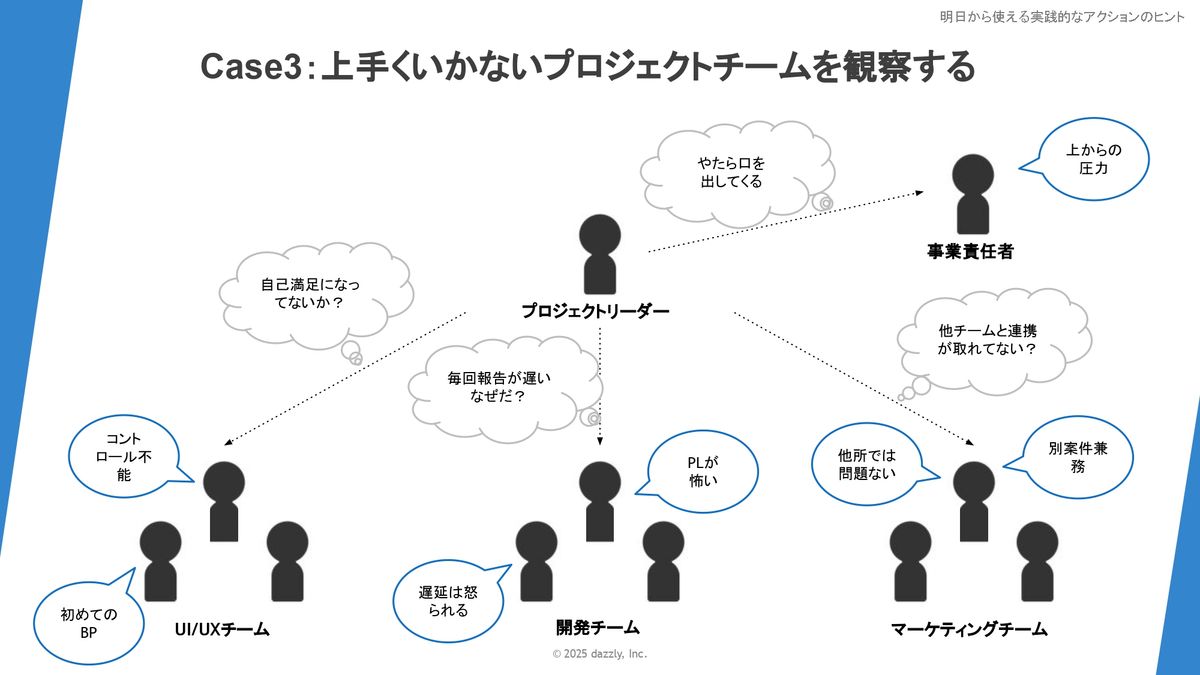

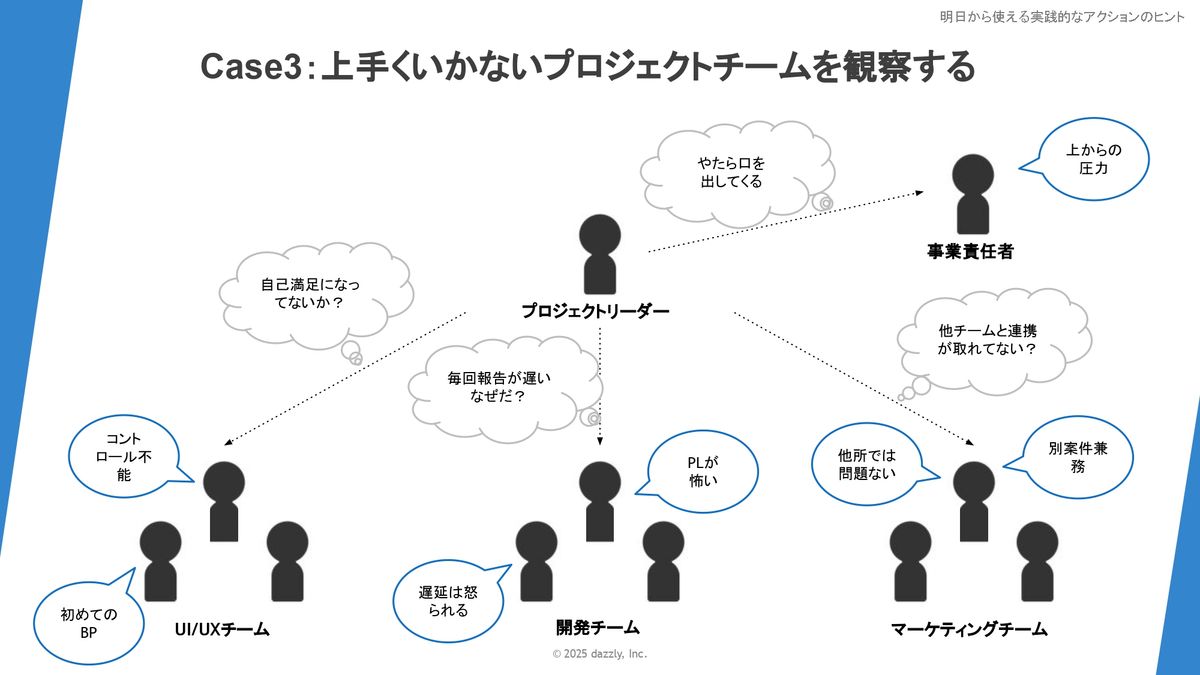

あと3つ目のところで「上手くいかないプロジェクトチームを観察する」というところで、私はこういったケースをたくさん見てきましたが(笑)。いろいろなことが起こるというご紹介です。

聞き慣れない言葉だったら申し訳ないですが、プロジェクトのリーダーさんがいて、UI/UXのデザインとかを検討するチームがいます。あとは実際に物を作る開発チームがいて、どういうふうにセールスプロモーションをかけていくかなどを考えるマーケティングチーム、そして責任者で構成されています。

自分がプロジェクトリーダーだったと仮定をして、このUI/UXチームに対して、出てきたデザインが自己満足に感じるなと(笑)。そんな疑問を持っています。

開発チームに対しては、「毎回報告が遅いけどなんでなんだろう?」という疑問があります。マーケティングチームに対してはでいくと、ほかのチームと連携がどうも取れていないように感じる。

事業責任者に対しては、「何でもかんでも口を出してくるんだけど、なんでだろう?」と。関係者すべてに対して「何が起こっているのか」っていう疑問にさいなまれているようなかたちになります。

各チームの状況を見てわかったこと

いろいろと各チームごとの状況を実際に見てみると、UI/UXチームは初めてのビジネスパートナーさん、要するにこのチームの中で初めてやるメンバーなので、人となりもまったくわからない中でプロジェクトが進んでいました。そうした状況で、チームの中のリーダーさんが合わなかったみたいで、コントロールが不能な状態に陥っていました。

なので、プロジェクトの方向性も無視をして、なにやら自己満足なデザインを作ってしまっていたことがわかった。

「真ん中の開発チームは?」でいくと、リーダーさんがプロジェクトリーダーのことを怖いと感じてしまっている。

あとはメンバーも遅延報告をすると怒られると思っているから、余計に報告が遅くなるというような、そういう負のスパイラルに陥っていました。実際よくよく見てみると、そんな理由からでした。

マーケティングチームでいくと、リーダーの方が、このプロジェクトだけではなくて別のプロジェクトも兼務になっていた。なおかつ、その兼務の案件では別のチームとそんなに連携を取らなくても上手くいっている。だからこのプロジェクトの中でも連携を取らなくても上手くいくであろうという判断をしているっていうことがあった。

そこはリーダーとしては「ちょっと困るよ」と、そこまでしっかり伝えないといけないよねっていうお話になるかなというところです。

「じゃあ、事業責任者の方がいろいろ口を出してくるのは何なのか?」っていう話でいくと、上からの圧力がけっこうかかっていました(笑)。「そもそも最初から圧力がかかっていることを言ってもらえれば定期的に報告したのに」「そういう対策を取れたのに」っていうことも起こったり。

状況が複雑になればなるほど、何が起こっているのかがわかりづらくなったり、見えづらくなってしまうことは往々にしてあるのかなと思います。なので、そういう意味で意識的に観察をしつつ、なおかつ可視化までするのが大事かなと考えています。

PR

PR