【3行要約】・優れたリーダーは指示を出すだけでなく、メンバーの成長フェーズを見極めて最適な接し方を選択することで成果を最大化しています。

・「客観」と「俯瞰」の視点を持ち、時間軸や役割も含めた「視座」からチーム全体の状況を「観る」ことが状況把握の本質といえます。

・リーダーは「守破離」の各段階に応じて指示・質問・任せるを使い分け、メンバーが安心して成長できる環境づくりを心がけましょう。

前回の記事はこちら 状況に応じて動くための心構え

筒井千晶氏:次の章立てのところ。このセミナーの中でも「状況」という言葉を何度か使わせていただいていますが、「じゃあ、状況に応じて動くっていうための心構えとは何か?」をお伝えさせていただきます。

この章の中では、状況を観察して力点を見つけ、着眼点に気づくところをゴールにしながらお伝えできればと思います。

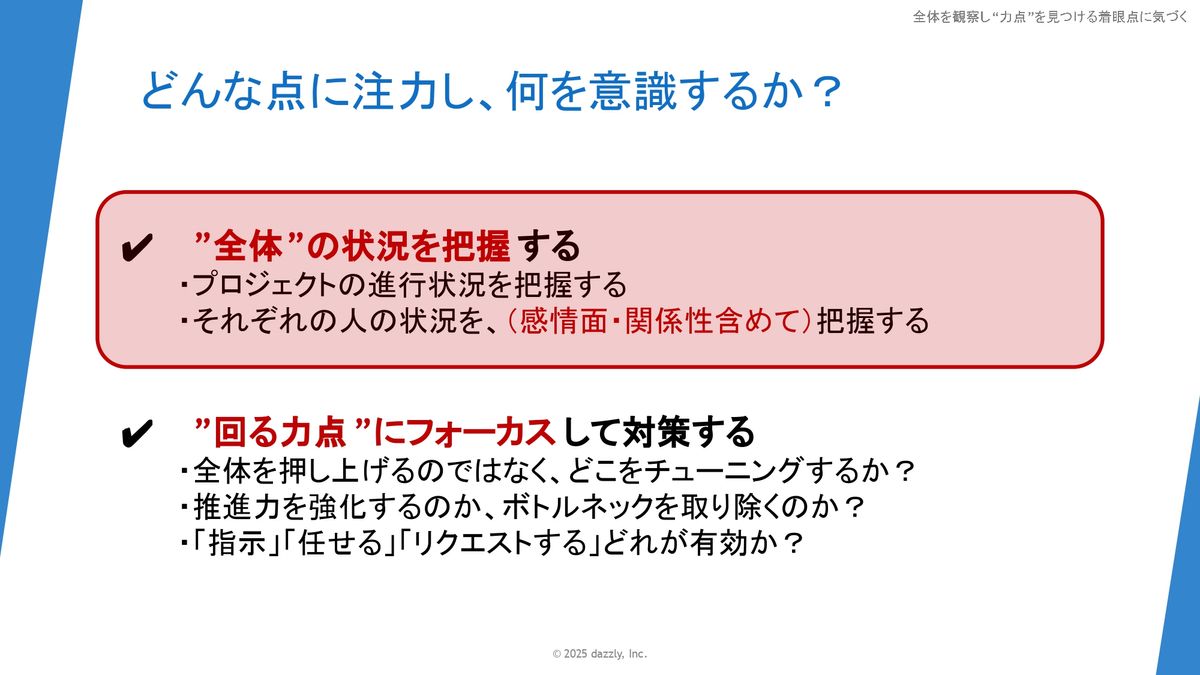

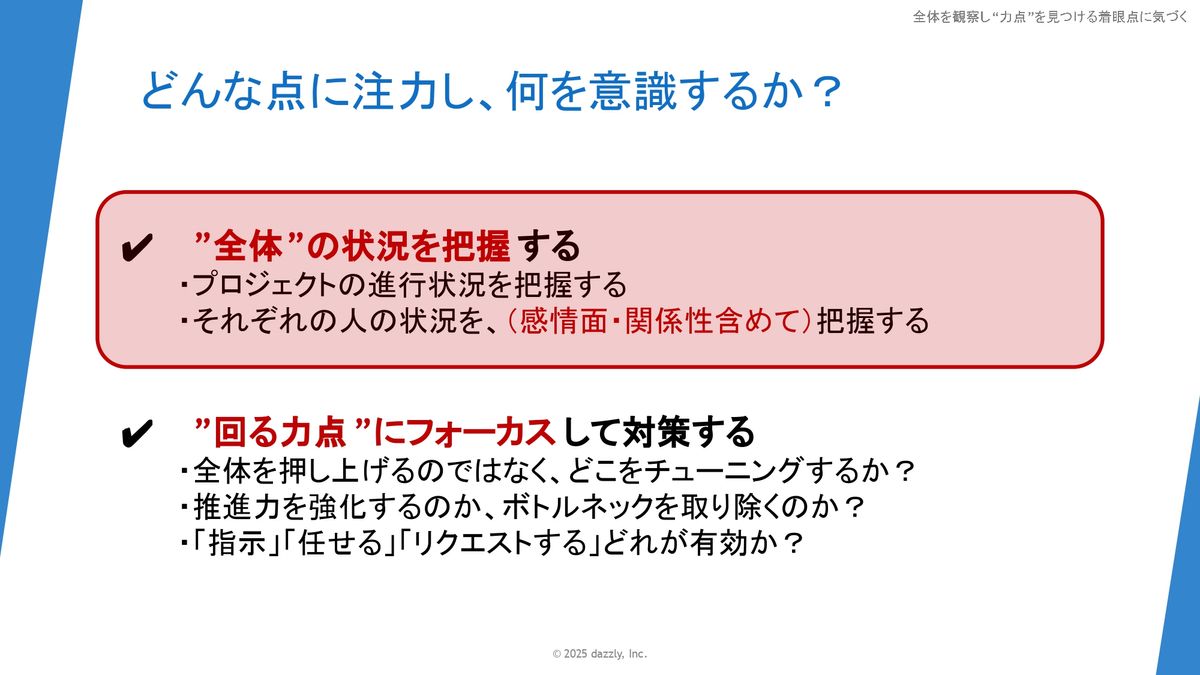

状況に応じて動くっていうところでいくと、「どういう点に注力をして、何を意識するのか?」といったお話になりますが、1つ目は、全体の状況を把握すること。

例えばプロジェクトであればプロジェクトの進行状況みたいなもの。チームであればチームの状況、それぞれの人の状況を感情面とか関係性も含めて把握するということです。

もう1つ、回る力点にフォーカスをして対策をする。その状況の中でどの打ち手をするのが一番最善なのかをしっかり見極めて対策するというところです。

全体的な施策というか、チーム全体とかプロジェクト全体に対して何かをするのか、もしくはそうではなくて、どこかしらピンポイントでチューニングをするほうがいいのか。

あとは推進力ですかね。リードしていくような力を強化していくのか、足を引っ張ってしまうボトルネックを取り除いたほうがいいのか、そこも今この瞬間だとどちらが最善かを選ぶ。

あとはメンバーに対してでいくと、「指示」「任せる」「リクエストする」。どういう接し方が一番有効なのかも「回る力点」に入ってくるかなと。

状況を把握するとは?

主にやっているのはこの2点かなと考えていますが、今回は「全体の状況を把握する」ことに重点を置いて説明できればと考えています。

その理由としては、状況把握という言葉自体も定義としてはすごく曖昧だったりするのと、人によってレベル感も違うところもあるので、「ここまでは観察する」「把握するというのはこういうようなことだよ」までお伝えできればなと思っています。

けっこうしっかり状況を把握しないと打ち手を見誤ってしまうところにもつながりかねないので、そのあたりをこの章と次の章でもしっかりお伝えできればなと思っています。

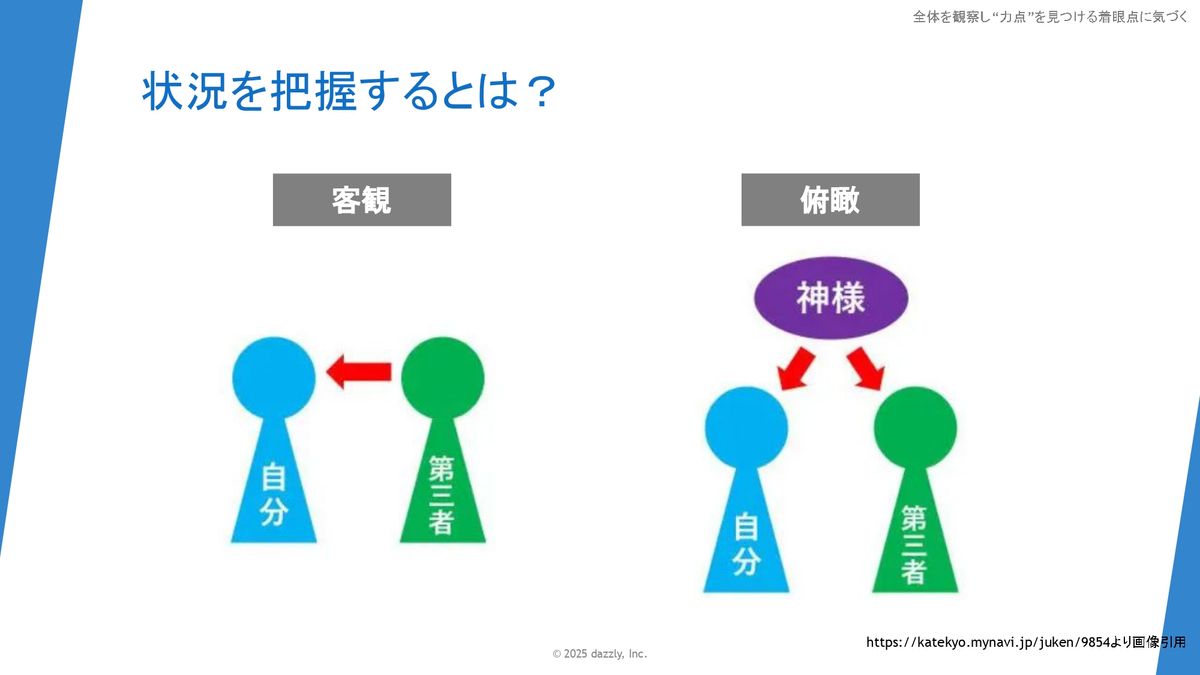

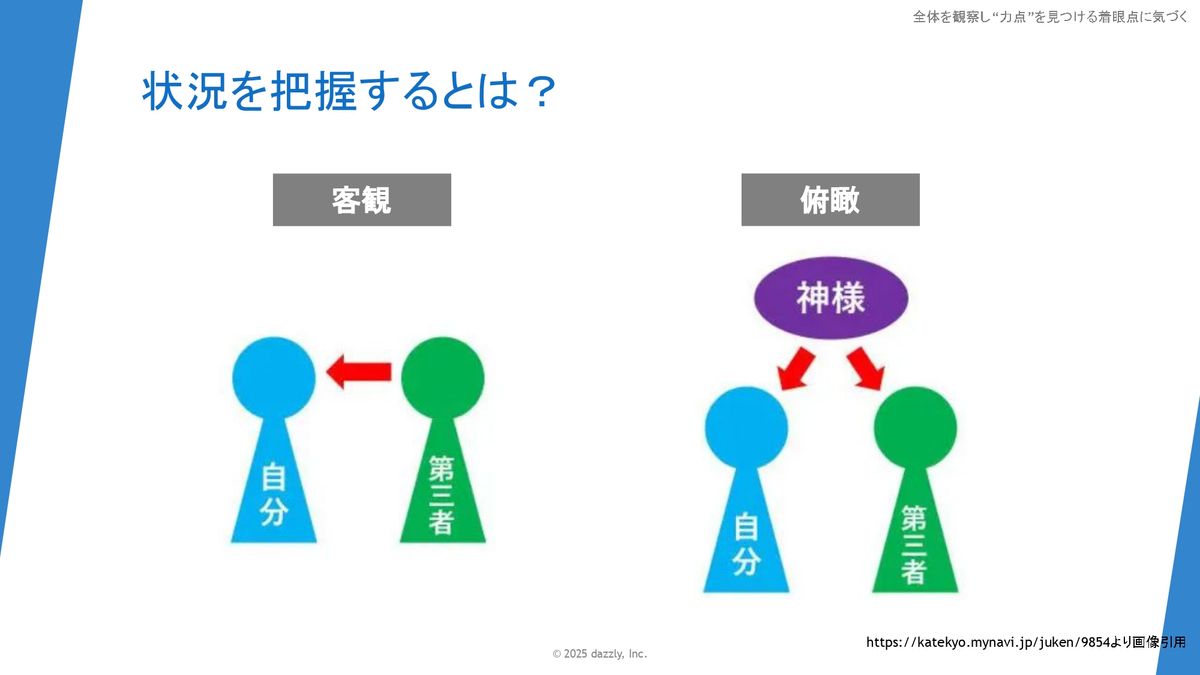

「状況を把握するとは?」ですが、よく客観っていう言葉を使ったりすると思います。客観は自分を第三者の目線から見てみるっていうことなんですけど、もう1つ、俯瞰っていうところもあります。俯瞰は、自分なり第三者なりをさらに上から見る。神の視点とよく言いますが、全体像を捉えるようなところを俯瞰という意味合いで使います。

「状況を把握するとは?」でいくと、客観的に俯瞰する。物事の全体像を捉えるような観点が大事になってくるかなと。

状況を把握するために何を『観る』のか

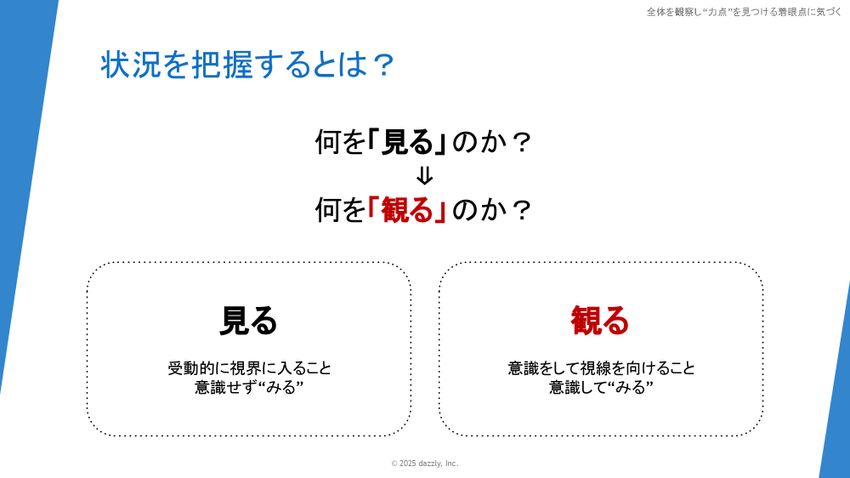

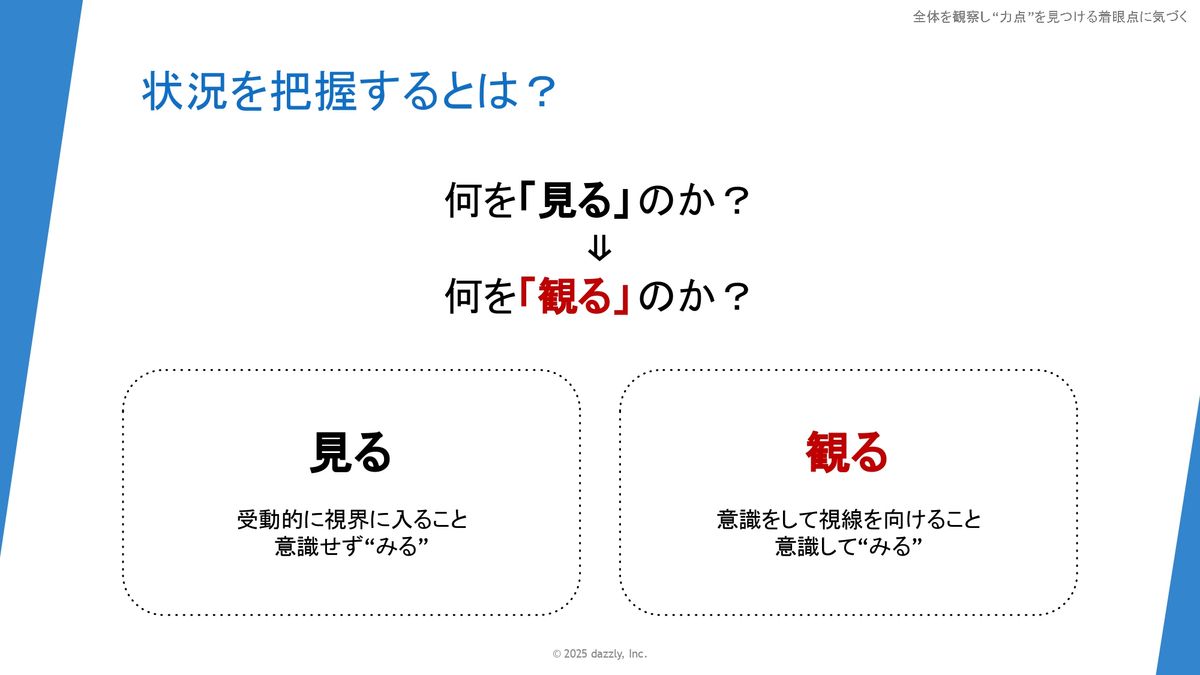

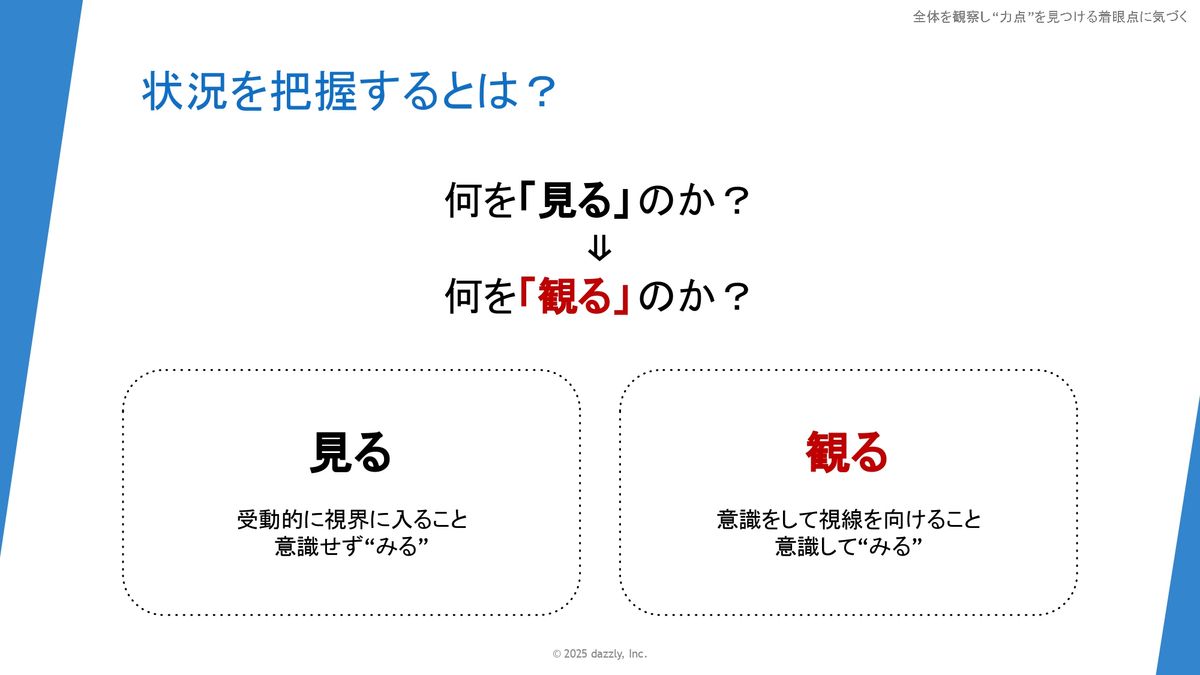

「じゃあ何を『見る』のか?」ですけど、こっちの(漢字の)「観る」のほうがふさわしいかなと思っています。

漢字の違いでいくと、左側の「見る」のほうは受動的に視界に入ること。意識せずに「見る」なのに対して、「観察する」の「観」のほうは、意識をして視線を向けること。意識をしてしっかり「観る」というところです。なので、ちゃんと意識をしましょうねというお話になってきます。

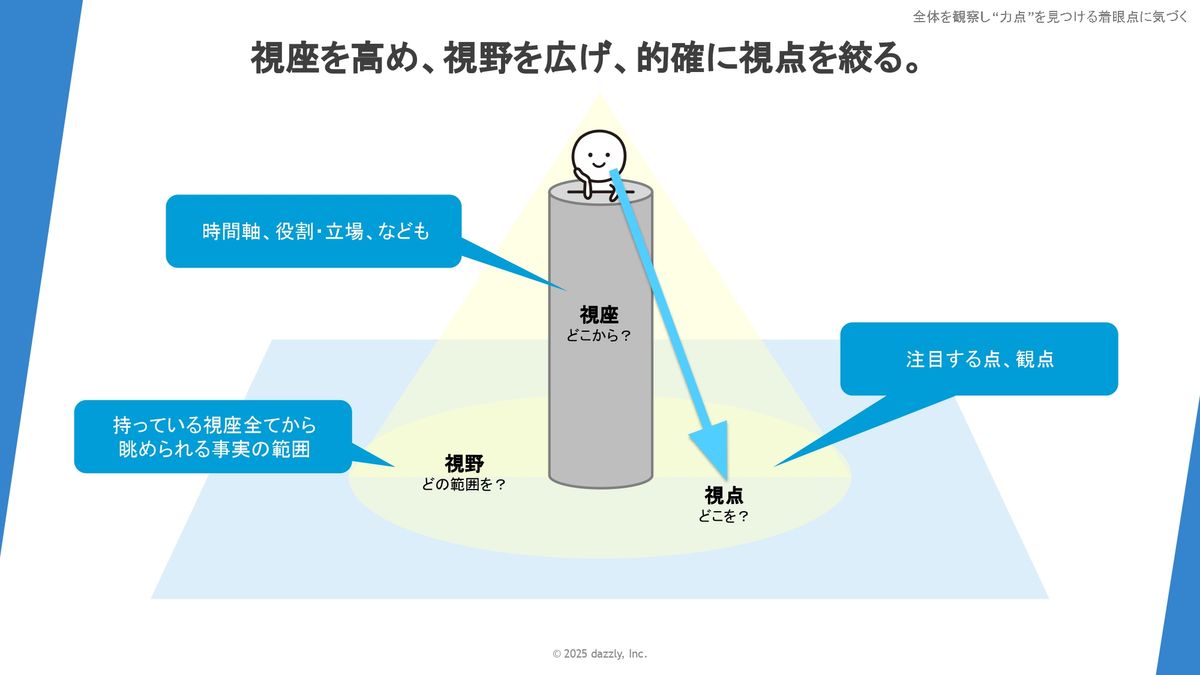

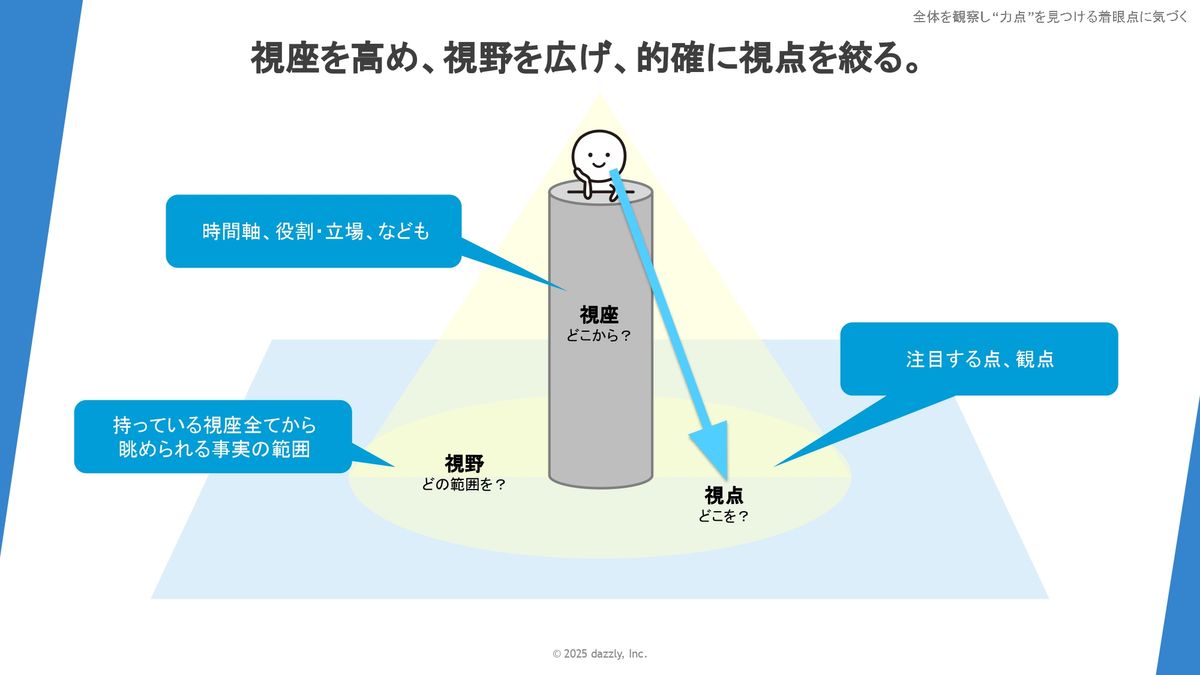

(スライドを示して)じゃあ俯瞰する時にどの観点を意識するのかでいくと、この図が非常にわかりやすいかなと思っています。ちなみに私はこの図を見た時、「視座、視野、視点ってそれぞれこういうことを言うんだ」と感動をしたことをいまだに覚えています(笑)。

よく「視座を高めましょう」「視野を広げましょう」「視点を絞りましょう」というようなお話を聞くんじゃないかなと思いますが、それぞれどこのことを言っているのかを簡単に表した絵がこれになっています。

視座は「どこから見るか」なので、この絵でいくと高さになっています。どの高さから見るかっていうお話です。視野に関してはどの範囲を見るか。持っている視座から見える範囲っていうところ。視点に関しては、その見えている範囲の中でどこを見るかになってきますが。

視座・視野・視点

これで見た時に、例えば、じゃあ視座が高いからといって視野が広いのかというと、必ずしもそうではないことが言えるかなと思っています。

正面だけしか見ていなくて、後ろ側は見えていないとか、意識もしていないみたいなことはけっこうあるんじゃないかなと思うので、視座が高いからといって視野が広いわけでもないです。

あとは、仮に視野が広かったとしても今見るべき視点を見誤っているような場面ところもあるんじゃないかなと思うので、やはり意識して「どこから今見ているのか?」「どの範囲を見るのか?」「どこを見るべきなのか?」は、「観察」の「観」で「観る」のがいいのかなと思っています。

ちなみに視座っていうことでいくと、時間軸、役割、立場みたいなのも視座なのかなと思います。時間軸でいくと、3ヶ月の目線で見るのか、3年間っていう目線で見るのかも違うというところです。

視野は先ほどの、持っている視座のすべてから眺められる事実の範囲。視点は注目する点、観点になってきます。この視座、視野、視点を持ちながら全体像を捉えると何が見えてくるのかですが、一番わかりやすいのは、こういった人物相関図かなと思っています。チームだったりとか、あとプロジェクトにおける人と人との関係性ですね。

人物相関図のような、一見現場でやっているとなかなか言語化しづらいものが構造的に捉えられるようになるところがあるかなと思います。

ドラマをよくご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんが、人物相関図のようなかたちで把握ができていると、全体のストーリーが理解しやすくなったりして、局面を読めるようになります。

人物相関図を作るような感覚で全体を観察する

次、どういったことが起こり得るのか。実際の現場でいくと、こういうことが起こりそうだから先回りして考えておこうかなっていう打ち手みたいなのも考えやすくなるかなと思っています。

実際の現場の中でも人物相関図を作るような感覚で全体を観察するスタンスがけっこう大事なんじゃないかなと思います。もしかしたらみなさんの中でも、もうふだんからやられている方もいらっしゃるんじゃないかなと。

なのでそういったものを可視化していくために、体制図、組織図みたいなのもよくあるかと思いますが、そういうのを活用しながら情報を書き込んでいくのもやってみると、意外と「実はここはこうなっていたんだな」とか「こういう関係性だったんだ」というものも発見があるんじゃないかなと思います。

これは全体のお話をしていますが、人物相関図を描く時には、当然メンバーの状況も把握する必要があります。

PR

PR