【3行要約】・チーム育成では「誰に、どんな役割とリソースを投下するか」という投資判断が成果と育成の両立には不可欠です。

・筒井千晶氏は、成果貢献度と育成コストによる4象限マトリクスを示し、各メンバーの位置づけに応じた最適な育成戦略を解説しています。

・リーダーは「勝ち筋」を見極め、チームの強みを結集させながら、状況に応じた最適解を模索し続けることが成果につながります。

前回の記事はこちら 成果と育成を両立するための投資判断

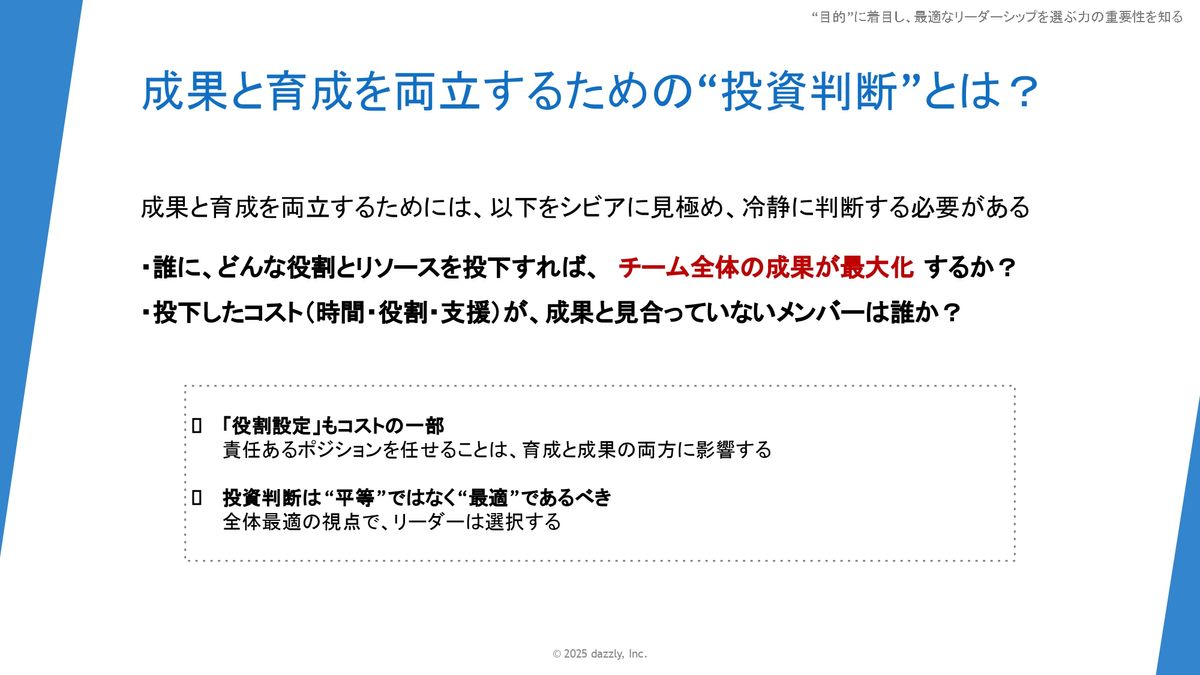

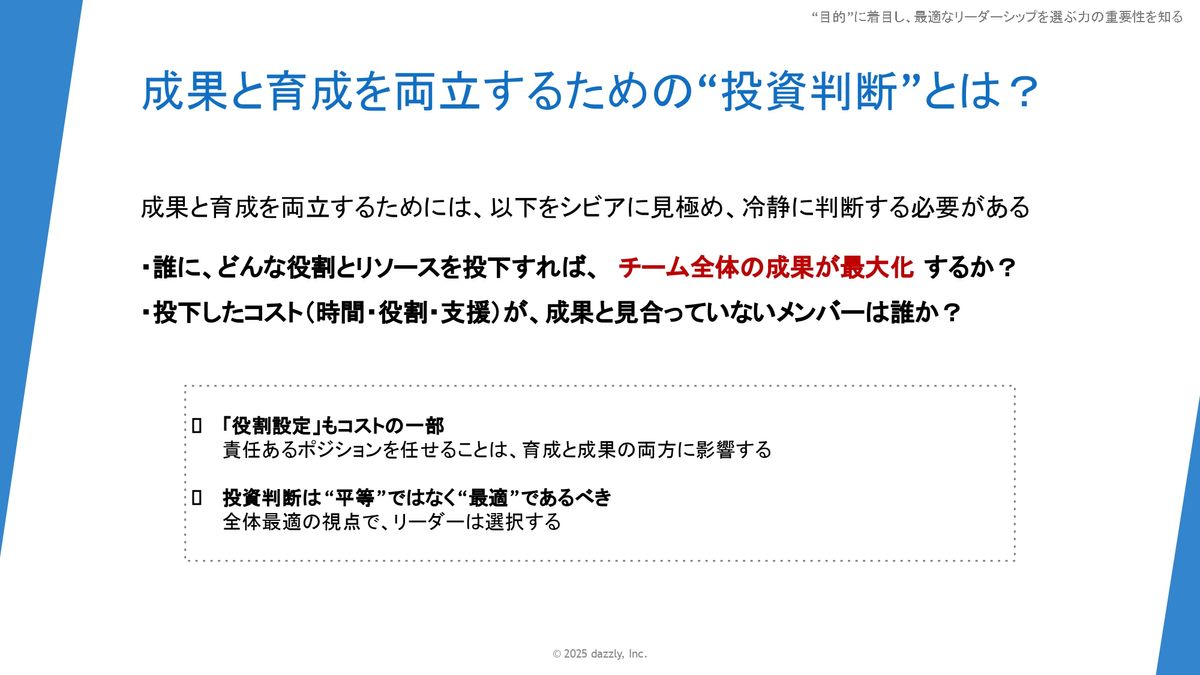

筒井千晶氏:もう1つ、成果を出すリーダーシップのあり方として、この観点も非常に大事かなというご紹介をします。成果と育成を両立するための投資判断です。

両立するためにシビアに見極める必要がある内容になりますが、「誰に、どんな役割とリソースを投下すれば、チーム全体の成果が最大化するか?」というところ。

あとは、コストの中には時間、役割、サポートも含まれますが、投下したコストが成果と見合っていないメンバーは誰なのかというところ。ここをしっかりと冷静に判断していくのが大事かなと思います。

役割を与えるとか、何かを任せることもコストの一部だと捉えてもらえればなと思います。

投資っていう言葉はあえて使っているところもありますが、投資の判断は平等ではなくて、やはり最適であるべきなんじゃないかなと考えています。全体最適という視点ですね。

こういう話になってくると、「なかなかそんな判断をするのは心苦しい」「差別のように聞こえるんじゃないか?」っていう意見もあるかもしれないんですが、成果と育成を両立するには必要な判断になってくるのかなと思います。

現実を直視とか、最善な選択の覚悟が試されるような判断なのかなと思っています。

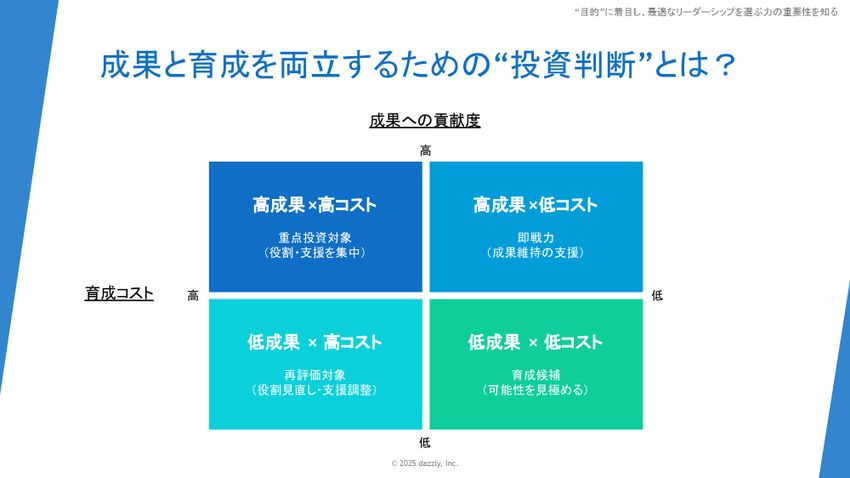

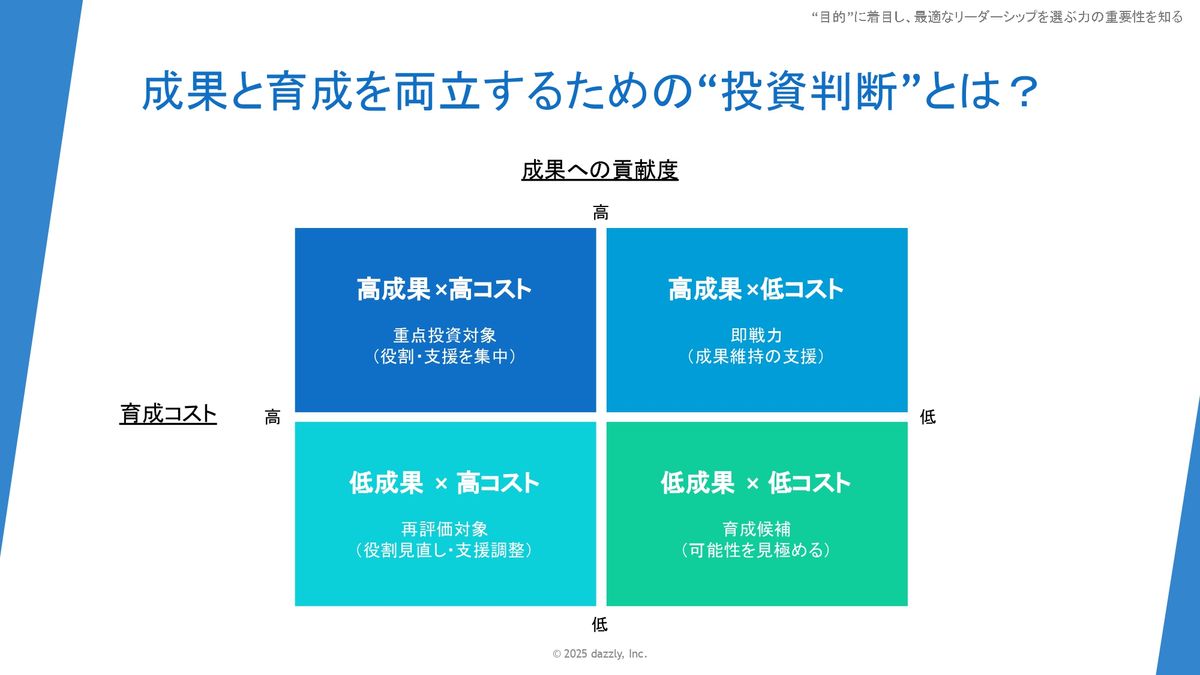

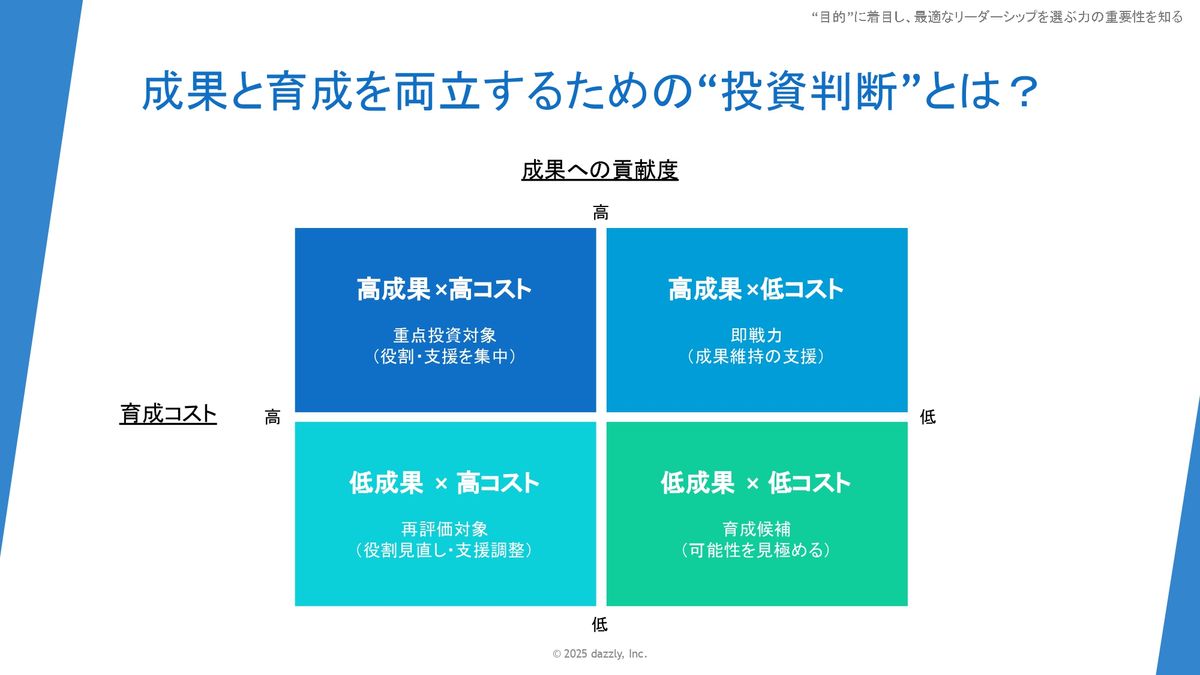

投資判断のマトリクス

(スライドを示して)投資判断というところで、マトリクス化してみました。どういう判断をするのがいいかという判断基準の1つとしてご紹介できればと思います。縦軸で成果への貢献度を取っています。上が高くて下が低いという感じです。横軸が育成のコストで、左が高い、右が低いかたちに分けています。

「それぞれのメンバーがどこに位置して、どういった判断、ジャッジでマネジメントしていくのがいいか?」という観点になってきます。

まず1つ目の左上のところ。育成のコストをかければかけるほど高い成果が見込まれるようなケースでいくと、ここは重点投資対象です。役割・支援を集中してもいいんじゃないかなという具合です。

例えば責任ある役割を任せてみるとか、育成の機会を優先的に提供してみるとか、次世代のリーダー候補として育てるとかの対象になってくるのがここの枠かなっていう感じです。

次に右上です。あまり育成コストをかけずとも高い成果が期待できるような方でいくと、ここはいわゆる即戦力と呼ばれるようなタイプかなというところで、成果を維持してもらえるような支援になってきます。

なので、逆に過剰な介入を避けたり、あとは必要に応じて役割を拡張したりも考えてもいいんじゃないかなっていうところです。

次が左下のところで、けっこう育成コストをかけているのになかなか期待するような成果に表れない、つながっていないようなケースになってきます。ここは再評価の対象というところで、役割を見直してみるとか、あと支援の仕方を調整してみるとかを考えるかなっていうかたちです。育成方針を再検討してみるとか、場合によっては配置転換、負荷軽減も考える領域の方々かなという感じです。

最後、右下のところで、まだ育成コストをそんなにかけていなくて、成果もまだまだというケースでいくと、ここは育成候補というか、可能性がまったくわからない領域かなっていうところなので、小さな役割から任せてみるとか。

あとは成長の兆しですね。何かをやってもらって「こんなかたちで成長していくんだな」とか「こういうタイプなんだな」ということを見極めつつ、それを見た上で段階的な育成計画を立てていく流れになっていきます。

なので、成果を追いながら育成をする時は、こういったマトリクスなどに当てはめつつ、どこに注力をする、ないしは何を見直すべきかをしっかり意識しながら、そのあたりも状況に応じて適切な判断をしていくところが大切かなと思っています。

プロジェクトの目的と、スポーツチームの目的

「成果を出すリーダーシップの正体とは?」というところで、ちょっと抽象的なお話も含めつつでしたが、この後のお話で補足できる内容もあるかと思いますので、引き続きそのまま進めさせていただきます。

プロジェクトだったり、スポーツチームのマネジメントも今やっているというところで、勝ちにいくチームに非常に多く私は関わらせていただいているんじゃないかなと思っています。

特にプロジェクトってなると、何かしらのゴールを達成するために集まったチームではあるので、それが勝ちにいくっていうところと同じような意味合いになってくるんじゃないかなと。

スポーツはそもそもが勝負をしにいくものなので、勝ちにいくところなんですが、3年間ぐらい監督をやっていて、なんとなく通じるものがいろいろあるんだなということが見えてきたので、そこも含めてお伝えできればなと思います。

今日参加いただいているみなさんにとっても、現場に照らし合わせて何か考えられる部分があるかなとは思うので、そういったところに思いを馳せていただければと思っています。

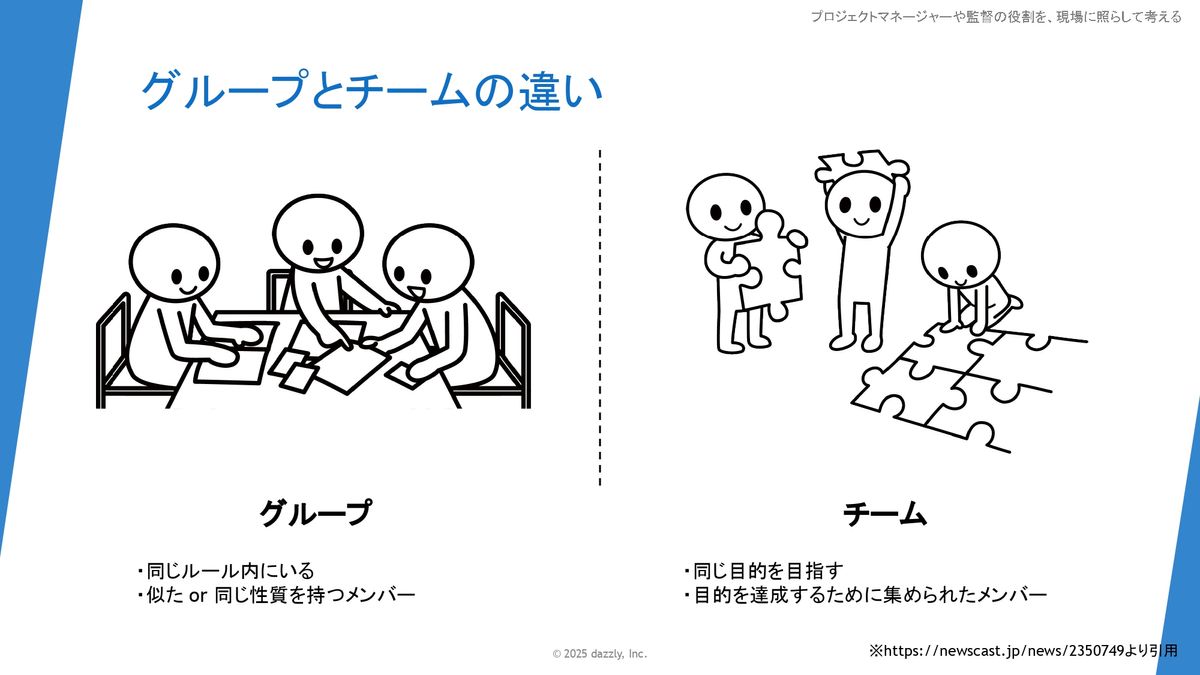

グループとチームの違い

まず、グループとチームの違いです。先ほどもお伝えしましたが、私はどうしてもチームでお仕事をすることが非常に多いので、グループとチームはイコールじゃないんだと気づくまでけっこう時間がかかったんですけど(笑)。

一応、一般的に言われている定義でお伝えをすると、グループは、同じルール内にいる、似た、もしくは同じ性質を持つメンバーの集まりです。

「じゃあ、チームは?」というと、ここでも目的っていう言葉が出てきますが、同じ目的を目指す、目的を達成するために集められたメンバー。そういったメンバーで構成されているものがチームです。

勝ちにいくチームとは何か?

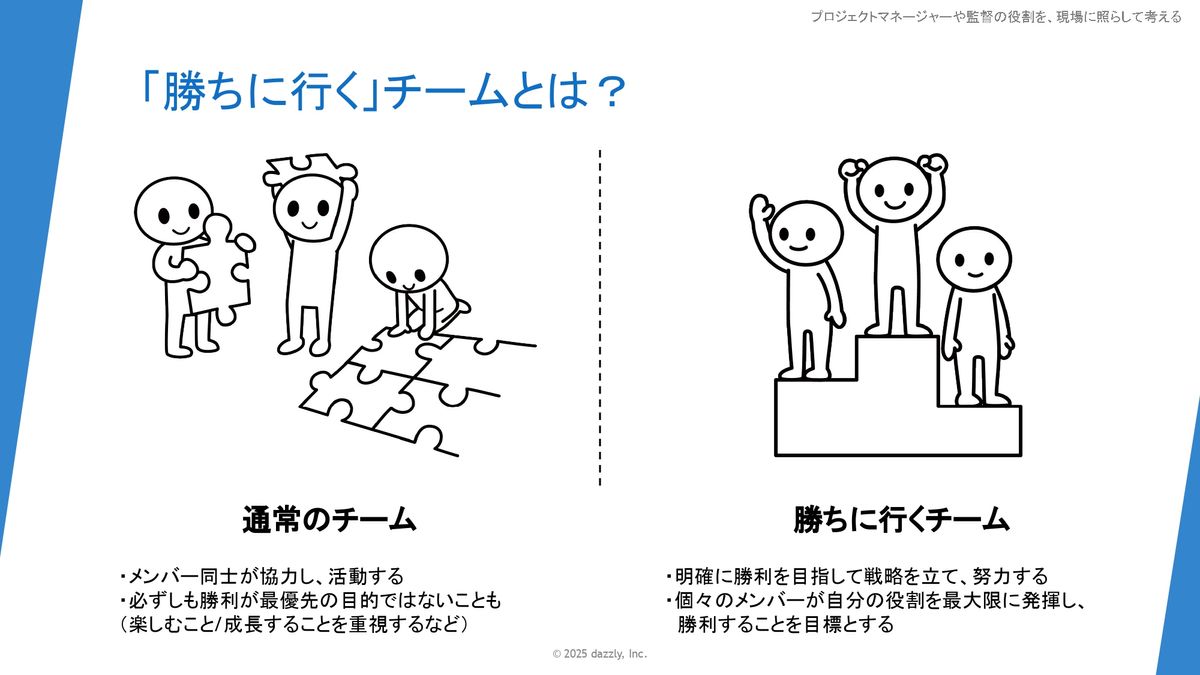

「じゃあ、勝ちにいくチームとは何だ?」です。通常のチームは、メンバー同士が協力して活動する。必ずしも勝利が最優先の目的でないこともある。スポーツのほうがわかりやすいかもしれないですが、楽しむとか、会社でも成長にまず重きを置くようなところもあるんじゃないかなと。

勝ちにいくチームとしては、明確に勝利を目指して戦略を立て、努力する。個々のメンバーが自分の役割を最大限に発揮して勝利することを目標とするというところが勝ちにいくチームの特徴です。なので、目的意識とかアプローチの違いがあると思っていただければと思います。

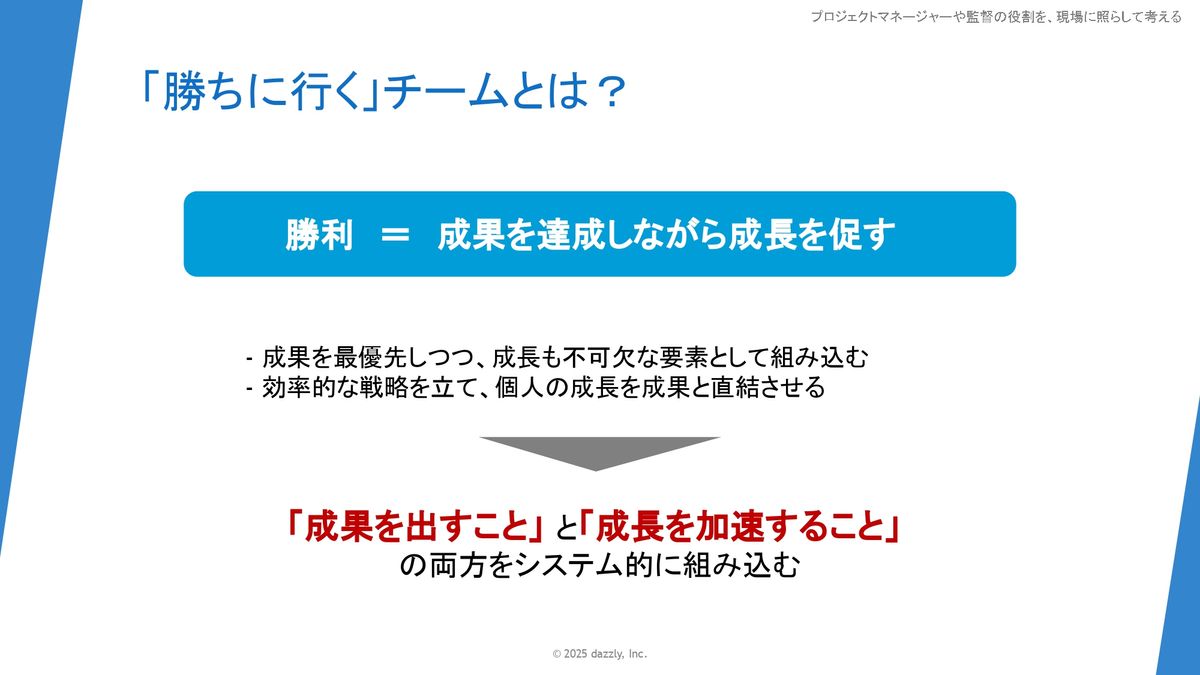

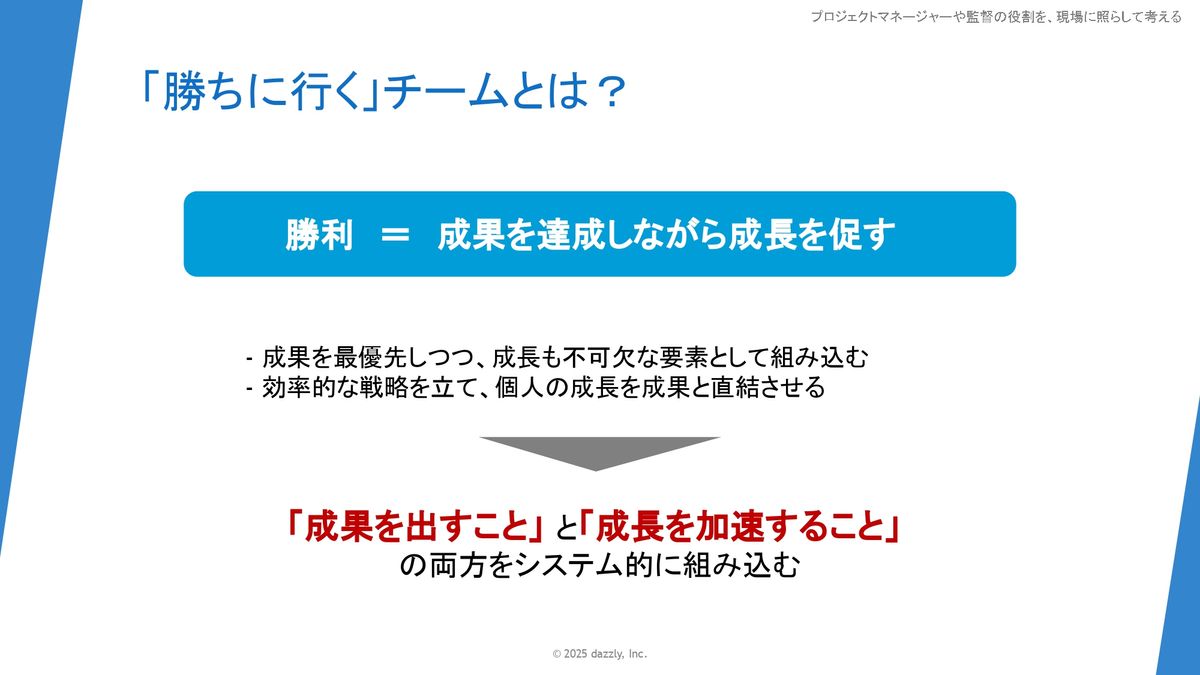

そういう意味でいくと、勝ちにいくチームとしては、先ほどは勝利という言葉を使っていましたが、「成果を達成しながら成長を促す」という意味合いに近しいのかなと考えています。

成果が最優先ではあるものの、成長も不可欠な要素として組み込む。効率的な戦略を立てて、個人の成長を成果と直結させる。

つまり成果を出すことと、成長を加速することの両方をシステム的に組み込んでいく。そういったものが勝ちにいくチームになるんじゃないかなと思っています。

「成果、成果」と言ってしまうと重く受け止められたり、「そこばっかり追い求めても」みたいになるかもしれませんが(笑)。成果を出すために真剣にやり切って、そこに向き合ってみて、結果として個の力が最大限、もしくは思っている以上のものが出せる側面もすごくあるんじゃないかなと思っています。

甲子園、高校野球の大会とかを見ていても、監督さんがよく「このチームってこんなに力があったんだ」というようなことをおっしゃっている場面を見かけますが、それってまさに「甲子園で勝つんだ」「こういったものを目指していくんだ」というものに対して真剣に向き合っているからこそ、そういう状態が作れるのかなと感じたりすることもあります。

プロジェクトマネージャーと監督の共通点

あとはプロジェクトマネージャーと監督の共通点で、私はずっとプロジェクトマネージャー自体はやっていたんですが、監督をやらせていただいて、「あっ、こういったところが共通していて、チームとして勝ちを目指す時には大切な観点になってくるんだな」というところが、まだまだ勉強中ではありますけど、少しずつ腹落ちしてきた部分もあるのでご紹介ができればと思っています。

まず、プロジェクトマネージャー、監督の役割として大前提となるものなんですが、プロジェクトマネージャーはプロジェクトを着実に推進して成功へ導く。そういう役割を与えられているものだと思っています。監督は、着実にチームを勝利へ導くところ。なので、導くっていう意味ではすごく似通っているなと感じています。

PR

PR