【3行要約】

・ 未経験業界で部長として入社すると周囲から冷たい目で見られることもありますが、現場の声を聞くことで信頼を獲得できます。

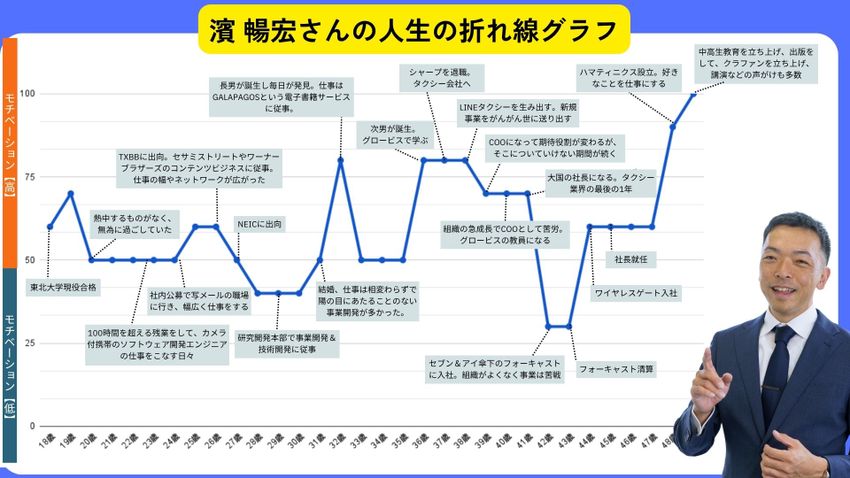

・タクシー業界で非連続な成長を遂げたという濱暢宏氏は、新規事業では自社サービスの再定義が重要だと指摘。

・経営者は虫の目・鳥の目・魚の目の3つの視点を持つべきです。

前回の記事はこちら 未経験の業界で部長として入社、周りの目も冷たい…

——濱さんは、38歳の頃には「LINE Taxi」を生み出すなど、さまざまな新規事業を世に送り出されました。新規事業を成功させるにあたり、どんな壁がありましたか。

濱暢宏氏(以下、濱):あぁ、壁しかなかったですね。要はタクシーの運転もしたことがないような、昨日までMBAの勉強をしていたよくわからない30代が突然部長として入ってきたわけですから、周りとしてはおもしろくないですよね。「なんだあいつ、川鍋さんに引っ張られて」みたいに思われていたと思います。

だから最初は、組織の中でぜんぜん自分のパワー基盤がない状態。最初に一番苦労したのはそこで、パワー基盤をつくるために、自分の周りに座っている若い同僚の困っていることを聞くようにしました。「なんか役に立てることない?」と聞いて、少しずつ周辺の人間関係をつくっていきました。

そこで「濱さんって使えますよ」と思ってもらえるようになると、だんだんと情報が入ってくるようになるんですね。そうするといろんなところに呼んでもらえるようになりました。

——現場の方の話を聞くということで、具体的にどのような聞き方をされたのですか?

濱:実務をやってる人って若い方なのですが、本当に、ただ隣にいた若い方に聞いていました。僕はまだ上のマネージャーさんと仲良くなかったし、現場でやってる人の話を聞きたかったので。困っていそうだなと思ったから「何困ってるんですか」と聞いたり。

「最近アプリで外国人の利用者が増えて、なりすましとかお金を持ち逃げされたりして困るんですよ」みたいなトラブルに関する話を聞けたんです。「だったらこうやって解決すればよくないですか」と言ったら、「え~、そんなのできるんですか」って。それ以降、そのトラブルがぶわっと減ったんですよね。

そんなのがいくつか重なっていくうちに、だんだんと周りの人がいろいろ助けてくれるようになって。「LINE Taxiは濱さんが担当してほしい」となった時に同僚が力を貸してくれて実現することができました。

新規事業でつまずきやすいポイント

——なるほど。濱さんは、周囲からも「新規事業がうまくいかない」という相談をされることもあると思います。みなさん、どういうところでつまずかれていることが多いですか。

濱:新規事業でつまずくポイントはたくさんあるんですけど、ニーズ(生産者視点で商品やサービスを開発すること)とシーズ(企業が持つ技術やアイデア)をちゃんと結びつけるというか。例えば、今こういう事業をやっていて、ぜんぜん違う飛び地に行こうとしてるのか、今やっている周辺の新規事業をやろうとしてるのかで変わるんです。

基本的に当時の僕らJapanTaxiはタクシーの周辺で(新規事業を)やるって決めていたから、タクシーの周辺で何ができるかを考えていたんですよ。最初は、そこの事業のアイデアを着想するところでつまずくかなと思っています。そのへんのピントがずれたことをやっちゃうとうまくいきません。

タクシーを「1日300キロ走る野外広告」と捉える

——既存の事業から派生した新規事業を考えるにはどうしたらいいでしょうか。

濱:やり方としては、自社が提供しているサービスを再定義するんですよ。例えばタクシーの一般的な定義は、24時間365日、お客さまを安全に輸送する公共交通の輸送サービスですよね。だけど見方を変えると、当時は平均12分間、お客さまが滞在するプライベート空間と定義できます。

あとは、当時タクシーって日本交通で4,000台ぐらいあって、1日にだいたい300キロぐらい走るんですね。後ろにトランクスペースもあるので、1日300キロ走る、4,000台のトランクスペースとも定義できます。

さらに、10年前は誰もタクシーに広告を貼っていなかったんですけど、あれを広告と捉えれば、1日300キロ走る屋外広告とも言える。そう考えていくと、定義が変わってくるんですよね。そういう人たちと話し合っていくと、どんどんアイデアが固まってくる。

「役員を説得する」ためにエネルギーを使い果たす担当者

——ちょっと定義をずらして、どんな事業ができるかを考えてみるということですね。

濱:着想ができたら、実際にはいろんな谷や山があるんですけれども。しかも、社内では「じゃあ本当にリスクがないのか」とかをけっこう聞かれる。リスクなんて言い出したらいくらでも言えるので、社内でどう通していくのかが難しいところですよね。

シャープ時代は、社内決裁や社内稟議にすごく時間かかったんですよ。なので結局、若い担当者は役員を説得するのにエネルギーを使い果たしてしまう。仕事って本来はそこから始まるはずなのに、「もう稟議を取れたから仕事が終わった」みたいな感じになっちゃうんですよ。

笑い話みたいですが、僕は本当にそういう状態に陥っていました。今思えば、それは本当に不毛で、それより実際に自分がマーケットで挑戦したいことのためにエネルギーを取っておいたほうが会社のためにも本人のためにも絶対に良い。

日本交通は、基本的に川鍋さんが「やってみよう」という感じだったから、僕はヒットポイントがほとんどエネルギー満タンな状態で実行できたというのがあります。

リーダーに欠かせない「虫の目」「鳥の目」「魚の目」

——この後に39歳でCOOになられて、当初は期待される役割の変化についていけなかったと書かれています。具体的にどんな変化や苦労がありましたか?

濱:37歳~38歳の頃は、タクシー業界で本当に非連続に成長させてもらいました。だいたい10年前の当時、世界中のタクシー業界がUberと対峙していたんですよね。Uberが日本に来るかどうかの瀬戸際だったんです。

ライドシェアで、市民の方々の安全が脅かされる可能性もあるし、タクシー業界が脅かされる可能性もある。僕が当時担っていた役割として、「我々はこれをどうするか」みたいなけっこう大きいテーマを持っていました。

一方で、スタートアップのCOOだから、けっこう細かい役目もあって、虫の目になってしまったと思います。リーダーには虫の目と鳥の目と魚の目が絶対に必要なんです。魚の目っていうのは、時代の流れをたどって、未来から逆算して今をちゃんと見ること。鳥の目は、業界全体を俯瞰して、大局をつかむことが求められます。

虫の目は、今自分たちがこの地上戦をどう戦うか。わりと自分は虫の目に集中してしまっていて、もっと俯瞰的に見るとか、未来から逆算して考えるとか、そういう広い視点で自分の時間を使えたらよかったなと思います。

それはこの後に自分がCEOになって気づくんですけど、当時はたぶんそういうところが足りなかったんだろうなと思いますね。

PR

PR