【3行要約】

・キャリアは自分の「Want」に向き合うことが重要だと言われていますが、多くの人は会社の「Need」に応えることに追われています。

・濱暢宏氏は、30代後半で自分のWantに気づき、大企業からタクシー業界への転身を決断しました。

・濱氏は、若いうちから自分のやりたいことに向き合い、「誰と働くか(Who)」「なぜ働くか(Why)」を軸にキャリアを考えるべきだと提言します。

100時間を超える残業も…必死に働いた20代

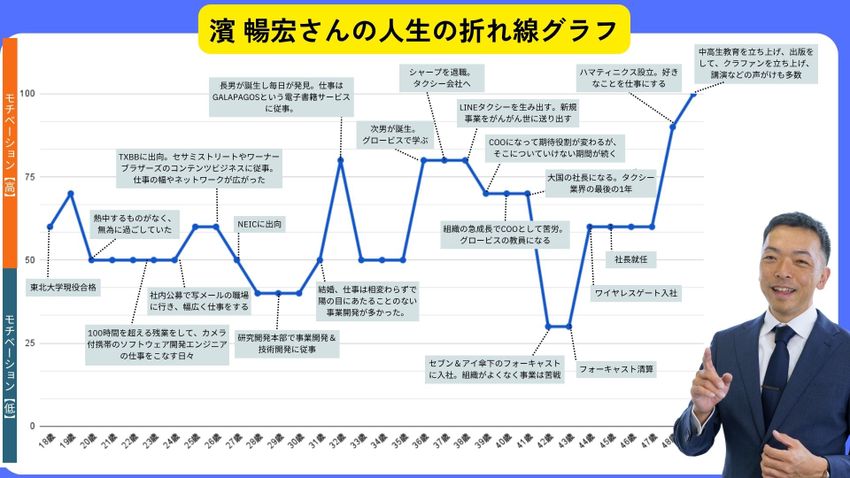

——濱さんは23歳の時にカメラ付き携帯のソフトウェア開発エンジニアの仕事をされていたとグラフにあります。100時間を超える残業をしていたとのことですが、20代はどんなキャリアを歩んでいましたか?

濱暢宏氏(以下、濱):そうですね。昔は写メとか言っていたんですが、携帯電話にカメラをつけることを、業界で初めてシャープがやったんですよ。僕は入社して最初のほうに、そのカメラ付き携帯の仕事をしていたんです。

まったく新しいソフトウェアだったので、手探りな状態でソフトウェアとプログラミングをやっていました。もちろんキャリアさんの納期が決まっていますから、仕事量はすごくたくさんあったんです。

僕は大学時代にプログラミングが得意だったわけじゃないんですけれども、「仕事ってこんなもんか」とか思いながら必死に働いていて、量をこなすみたいに仕事を覚えていた時期ですね。でもすごく鍛えられたので、結果的に良かったと思います。

万年平社員だったシャープ時代、30代後半で転機が訪れる

——なるほど。グラフを見ると、30代後半から大きなキャリアの波があるようですね。著書の中で「シャープ時代は万年平社員だった」と書かれており、どちらかというと遅咲きのキャリアだったのかなと思いました。今振り返ってみて、「20代でこうしておけばよかった」と思うことはありますか?

濱:今AIでかなりプログラミングができるようになっていますけど、自分で手を動かしていた経験があるからこそ理解できる部分もあるので。エンジニアの仕事を20代でやっていたことはすごく良かったなと思います。

後悔していることで言うと、「自分のやりたいことにもっと向き合えばよかった」ということです。WantとNeedとCanの考え方があって、会社から「これをやってほしい」って言われるものは、会社にとって必要な「Need」なんですよね。Needに対して勉強してCanができるようになっていく。そうすると、また新しいプログラミングの仕事がNeedとしてやってくる。そしてまた新しいCanを身につける。

だからNeedとCanをぐるぐる回るわけです。でも自分が30代の後半になって、遅咲きと言っていただいたようなキャリアを見出した時って、自分が「何をやりたいか」っていうWantが見えてきた時なんです。このWantを36~37歳ぐらいで考えるようになり、自分のメンタルブロックを乗り越えて、シャープを辞める決断に至りました。

20代でやっておけばよかったこと

もっと早く自分のWantに気づけるきっかけがあればよかったなと思っています。そこで今、中学生や高校生にWantとかCanとかNeedを教える教育サービスを立ち上げました。

20代でやっておけばよかったことがあるとすれば、もっと仲間たちと語り合ったり、自分がやりたいことを、腹落ちして行動に踏み出せるぐらいまで解像度を高めてやっておけば、シャープをもっと早く飛び出していたかもしれないなとは思いますね。

——なるほど。28歳から30歳のところではモチベーションが40パーセントぐらいと低めですが、20代後半はどんな葛藤がありましたか?

濱:たぶん入社して6年目ぐらいの仕事に慣れてくる時ですね。そういう時って、周りと自分を比べるんですよね。周りの同僚は係長になっていたり大きな仕事を任されてる中で、自分は研究部門だったからあんまり成果が出てないなとか、評価されないなあとか、ここ数年同じようなことをずっとやってるなぁとか。自分も上司みたいになるのかなあと思って、あんまり未来描写ができませんでした。

「かっこいいな」と思えるビジネスパーソンに出会える幸運

——あまり尊敬できる上司がいなかったのでしょうか。

濱:みんな賢かったし、ビジネスパーソンとしてシャープの中で生きていく能力はあったと思うんですけど。「マジこの人かっけえな」みたいな人はあんまり覚えていません。

26歳〜27歳でTXBB(テレビ東京ブロードバンド)やNECインターチャネルに出向になるんですけど、この時にかっこいいなと思えるビジネスパーソンに出会えたのは幸運でした。

例えばNECインターチャネルの(事業開発本部長をされていた)池田(昌史)さんは、今(ネオス株式会社という)上場会社の社長をされています。自分のやりたいことを事業で実現して、時には大企業や著名人を巻き込んで、世界中を渡り歩いてビジネスをしています。自分のやりたいことを仕事で実現している人はやっぱりかっこいいなと思いましたね。

あとは、僕の父親もちょうどこのぐらいの時に役員や社長をしていて、父親を見て「経営者はかっこいいな」と思っていました。

——この頃からシャープを辞めて経営者になりたいとか起業したいという思いがあったのでしょうか。

濱:この頃はまだそこまで考えていなくて。やっぱりシャープを辞めるのは、いつも二の足を踏んでいたんですよ。だから点数をつけるとしたら、40点~50点ぐらい。悪くもないけどちょっと慣れてきて伸び悩んでいる感じです。あとは、この頃はプライベートの仲間ができてイベントをしたりスポーツの大会に出たりしていたので、「別に仕事で評価されなくてもいいや」と思っていましたね。

事業開発をやりたいなら「環境」が大事

——なるほど。31歳では、仕事は相変わらず日の目に当たることのない事業開発が多かったとありますね。

濱:そうですね。シャープは事業を作るのがあんまりうまくないなと思っていましたね。当時の環境としては、担当者は一生懸命やってるんだけど、ぜんぜん事業にならなかった。

昔は放送と通信の融合というので、AQUOSで毎日新聞が読めるとか、写真サービスが使えるとかがあったんですね。技術的にはおもしろいんだけど、これは誰がお金を払ってくれるんだろう? みたいな。こういう事業視点やマーケ視点のなさを感じていて、物足りなさはありましたね。事業開発をやりたいなら、そういう環境に身を置いたほうがいいと思います。

37歳で初の転職、シャープからタクシー業界へ転身した理由

——この後37歳でシャープを退職して日本交通株式会社に転職されます。新卒で入社したシャープを37歳で転職されるのはけっこう勇気のある決断だったと思いますが、経緯をおうかがいできますか。

濱:そうですね。36歳でグロービス経営大学院というビジネススクールに行って、3年間MBAの勉強をしました。そこでいろんな経営者の人と会って、自分自身の能力開発をやったんですよね。卒業間近になると、転職とか自分で起業する仲間がけっこういて、そういう空気感も後押しになりました。

タクシー業界を選んだ理由は、グロービスの科目の中で(日本交通の代表取締役の)川鍋(一朗)さんに会う機会があったんです。実際に川鍋さんにプレゼンさせてもらったり、話をさせてもらえました。

それまで、僕の働く動機は「どこで働くか? 大企業のシャープで働く」とか。「何をするか? エンジニアをする」とか、そういう「What」や「Where」でした。でも、やっぱり誰と働くかの「Who」が大事だなと思うようになったんです。

「どんな会社か」「どんな仕事をするか」よりも大事なこと

濱:川鍋さんを大好きになってしまって、この人と働きたいなぁって気持ちがだんだん抑えられなくなって「タクシー業界に行きたいです」と川鍋さんに連絡しました。そしたら本社に呼んでもらって、川鍋さんがやりたいと思っているタクシーの戦略の絵をホワイトボードにガーッと書いてくれて。

タクシーって、当時日本全国で25万台ぐらいありました。だいたい2人(のドライバー)で1台を使うので、そうすると50万人がタクシー業界で雇用されているんですね。もし、50万人のドライバーに奥さんがいたら、だいたい100万人の生計を立てていることになる。それって、だいたい日本の人口の1パーセントなんですよ。

タクシー運転手って、本当にハローワークに行くかタクシーの運転手をやるかっていう雇用のセーフティネットでもあります。タクシー業界が強くなるってことは、税金を使う側ではなく、払う側の人が増えるということ。だから業界は絶対に強くならないと、国力は強くならないんだっていう話をされたことを今でも覚えています。

そういう視点で業界を強くしたいっていう話を聞かせてもらって、僕はそのWhyにすごく惹かれたんですよね。このWhoとWhyが僕の中で肝だなと思ったので、タクシー業界に入れていただきました。

——どんな会社で働くかや、どんな仕事をするかよりも、WhoとWhyを軸にして仕事選びをされたんですね。ありがとうございます。

関連サイト:

『なぜか助けてもらえる人の小さな習慣 チャンスと味方がみるみる増える』  PR

PR