Z会の『速読速聴・英単語シリーズ』発刊25周年を記念して開催された本イベント。本シリーズを教材として使用して、海外で活躍するトップアスリートへの語学指導経験を持つタカ サカモト氏が、英語学習の重要性や学習法について語ります。本記事では、日本人の英語コンプレックスの最大要因と打開策について語ります。

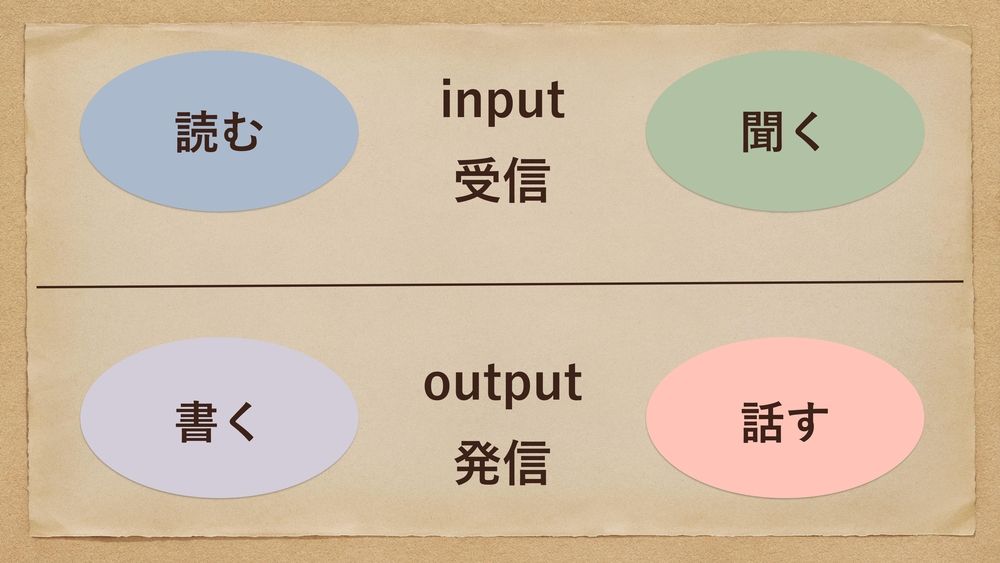

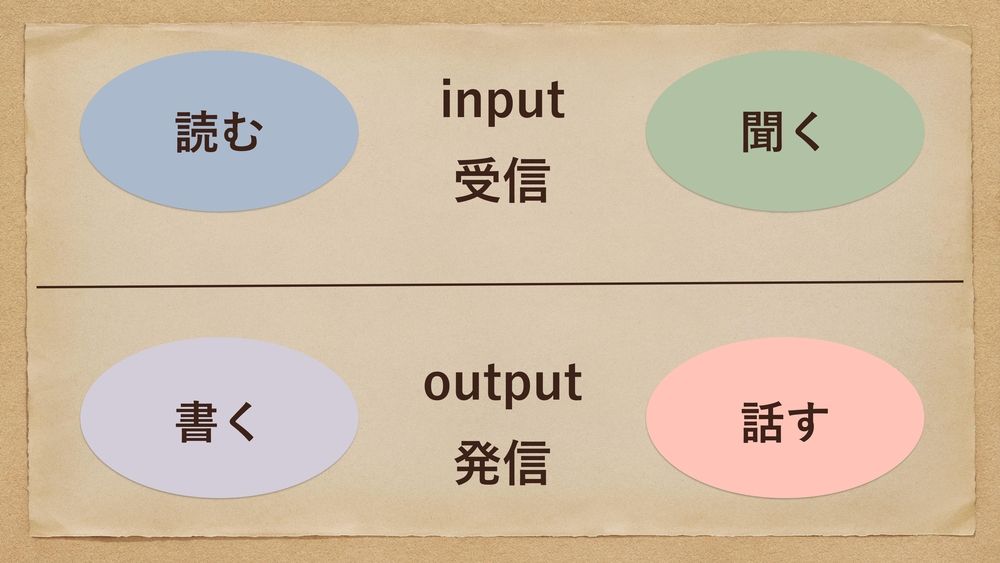

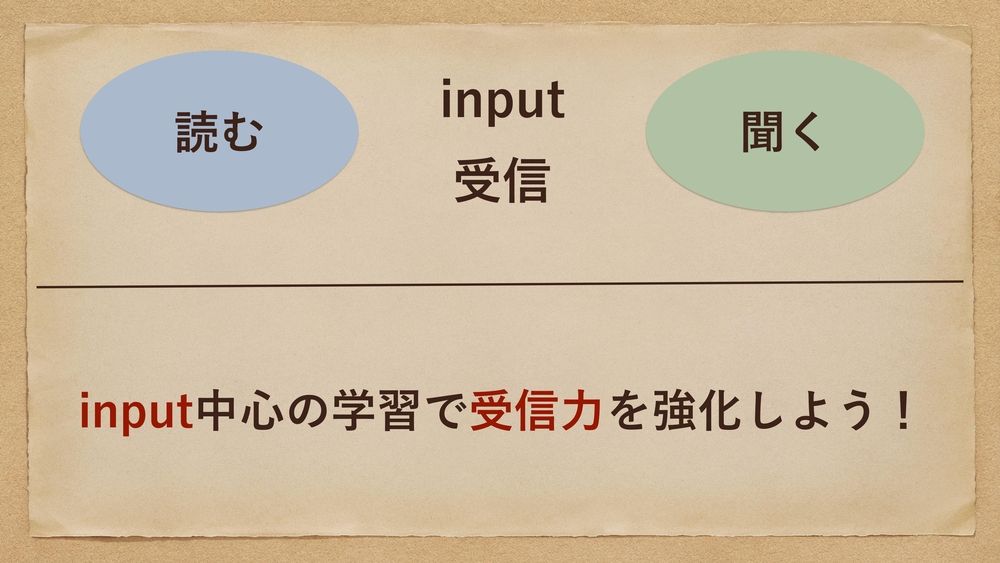

「英語の4技能」をインプットとアウトプットに切り分ける

タカサカモト氏(以下、サカモト):ちょっと視点を変えて、じゃあ、英語の4技能。さっきも「話す」っていう話が出てきていましたけど、我々日本人はやはり「聞く」「話す」の世界に憧れているんですが、向き合ってきた(英語の)世界は「読む」「書く」ですよね。そこに葛藤があるわけじゃないですか。

じゃあ、そこをどうやって日本人が突破していくのかっていうところ。今、問いは2つだったので、それぞれの問いに対して提案を2つしたいんですね。

1つ目の提案がこちらです。「読む」「聞く」「書く」「話す」を分ける線をこっち(横)に引きませんかと。

これはどういうことかというと、「読む」と「聞く」を同じグループに、「書く」と「話す」を同じグループにして、語学というのを1回捉え直しませんかと。これを別の言い方で言うと、上(「読む」「聞く」)は「input」っていう言い方をしますね。下(「書く」「話す」)は「output」。インプットは入力で、アウトプットは出力なんですけど。

コミュニケーションとしての英語っていう話で言うと、「読む」「聞く」が受信ですね。下(「書く」「話す」)は発信。一般的に「英語が話せるようになろう」って言っている時って、要するに「英語での発信力を高めよう」って言っているのにかなり近いですよね。

なので実際に今、教育の現場でもそうなんですけど「プレゼンテーションを大事にしよう」とか、いかに自分の意見や考えを発信していくか、伝えていくかにかなりフォーカスされています。だからこそ発信力が重要だっていう我々の意識、前提があるわけですよね。だからやはり「話せないといけないんじゃないか」って思っているんですけど。

語学に関して、僕自身は学習者としても指導する立場においても、実はこういう分類をまずしていて、「読む」「書く」は別物だと思っています。「受信」と「発信」に、まずシンプルに分けるということです。

インプット中心の学習で受信力を強化する

サカモト:

サカモト:というところを踏まえて今日のご提案は実はこちらで、「input中心の学習で受信力を強化しよう!」。こう言うと「あれ? 結局そもそもの受験の感じと近いんじゃないか?」っていう印象を持つ方もいらっしゃると思うんですけども。

さっき大前提であった、「そもそも日本の英語教育って読み書き中心だから、しゃべれるようになっていない」みたいなのって、あるじゃないですか? なんとなく我々が国民的に共有していると思うんですよね。「読んで、書いてばっかりだから話せない」と。

ただ私自身はちょっと違う感覚を持っていて、「読み書きばかりだから話せない」って言いますけど、それって読み書きをめちゃくちゃやって初めて言えるセリフだと思うんですよね。

(会場笑)

サカモト:「もうこれ以上できん」っていうぐらい読んで書いた人が、「いや、読み書きばかりやっているけど話せんわ」って言うんだったら、「そうかぁ」って聞けるんですけど。

ちょっと冷静に考えたいんですけど、中学校の教科書。『NEW CROWN』だったり『NEW HORIZON』だったりをみなさん使っていたと思うんですけど、中学校の教科書っていったら、ちょっと厚い絵本みたいな感じじゃないですか? 字をどれだけ書いてあるかっていったら、最初はもう「My name is Tom Brown.」とかで1ページ終わっていますからね。

1年、2年、3年で、言ったらあのちょっと厚い絵本みたいなやつを3冊ですよ。逆に日本語の本であんなのがあるとして、「これ全部読んだのに日本語しゃべれん」とか言っている外国の方がいたら、「そりゃそうだよ」っていう話でしかないと思うんですよ。

じゃあ、高校に行ってリーダー、グラマーってやったと思うんですけど、でも教科書の量ってこんなん(指先でつまむジェスチャー)じゃないですか。

我々が日本語を問題なく使えるようになるために触れてきた、読んできた、聞いてきた、使ってきた日本語の量を想像してみてもらったら、「読み書きをやっている」とかおこがましいにもほどがあると思うんですよ。

中高では「読み書きばかりだったから話せない」という勘違い

サカモト:いや、読んでいないし、書いていないですから。百歩譲って多少読んでいると思いますよ。「読み書き」ってしれっと言っていますけど、本当に書きましたか? 僕は言うほど書いていない自信があるんですよ。

だって中学校で作文って、テストの最後のほうに1、2問ちょっとあるだけだったじゃないですか。しかもわりとしょうもない感じで、本当にちょっとした和文英訳が出るだけで。

一部の大学で自由英作文って出ますけど、日本の受験生は忙しいのでいろんな科目をやっている中の、英語の中にもいろいろあるじゃないですか。発音とか長文とか文法とかリスニングとかの中の英作文の自由英作文に、どれだけの時間を我々は割いてきたんですか。

だから「読み書き中心だからしゃべれない」とか、もう「ふざけるなよ」っていうのが、我々の実情じゃないかなと僕は捉えているんですね(笑)。

だから少なくともしゃべれるというレベルを目指す上では、そもそも読んでいないし、書いていないですよね。僕も自分なりに一生懸命読んでいましたし、みなさんもそうだと思うんですけども。

あとは基本的に中高6年間、学校で英語を学ぶって言っても、多くてたぶん1日1時限だと思うんですよ。月曜日から金曜日まで毎日1時間やったとしますけど、45分から50分の授業のうち、実際に自分自身が英語を使っている時間が何分あるかっていう(話です)。

だいたい先生がしゃべっていますよね。中にはディスカッション中心みたいな授業もあったりするんですけど、自分の頭を働かせて英語を使っている時間かっていうと、基本的にはそうじゃないので。それは宿題でちょっとやるぐらいじゃないですか。

なので、はっきり言って読んでもいないし、書いてもいない説が濃厚だなと僕は思っています。まずそこをちゃんと虚心坦懐に受け止めて、読み書き中心とか言うのはちょっと勘違いがあるのではないかなと。

「読み書き」は馬鹿にできない

サカモト:そういう意味も込めて、我々はまずインプットがぜんぜん足りていません。なのでもっとちゃんとインプットをしましょう、してくださいっていうのが大前提かなと思います。

あと「読み書き中心が良くない」とかって言いますけど、そもそも字が読める、書けるって大変なことです。日本は今、識字率が非常に高い国なので、あんまりそれ(リテラシーの高さ)を特別なことだと我々も思っていないですけども、やはりこれが達成されるまでにはそれなりの歴史がありますし。

日本人の我々も、じゃあ小学校でまず何を習うかって……ネイティブだからしゃべれるのはあるんですけど、学校でちゃんと読んで書いてっていう訓練を受けている。毎日漢字を何ページ、とかやっていたじゃないですか。今うちの子も毎日宿題の漢字のテスト直しとかってしていますけど、やはり我々も当然やっているんですよ。

漢字テストをめちゃくちゃこなしているじゃないですか。作文を毎日、日記と漢字と本読みってセットみたいにやっているわけですよね。これを6歳から12歳まで毎日訓練して、我々はこのレベルの日本語をしゃべれるようになっている。だから読み書きをあんまり馬鹿にしないほうがいいぞっていうのは正直思っているんですね。我々もやっているじゃないかと。というところで、インプット中心の学習でまず受信力をちゃんと強化しましょうと。

PR

PR