Z会の『速読速聴・英単語シリーズ』発刊25周年を記念して開催された本イベント。本シリーズを教材として使用して、海外で活躍するトップアスリートへの語学指導経験を持つタカ サカモト氏が、英語学習の重要性や学習法について語ります。本記事では、語学の勉強をストレスなく続けるための極意を明かします。

語学とは不真面目に付き合う

タカサカモト氏(以下、サカモト):やはり継続はストレスになるんですよね。だからストレスをいかにマネジメントするかが重要。僕の場合はストレスをマネジメントするなんて高度なことは考えていなくて、たまたま「おめでたい」やつだっただけなんですけど。

その「おめでたさ」をちょっとインストールしていただくのが、こんな平日なのにこんなイベントに来られるような真面目なみなさんは……。

(会場笑)

サカモト:多少不真面目に語学と向き合われたほうがいいんじゃないかなと思います。ちなみに、じゃあ、なんでこれ(『速読速聴』シリーズ)を選ぶといいか。横着という話に戻ると、これも難しい単語に日本語の意味が書いてあるので、もうわからなかったら日本語から読んでもいいんですよね。「あっ、これを英語ではこうやって言うんか、へぇ」と思いながらやるのでも十分、語学の学習だと思うので。

『トリビアの泉』の「へぇボタン」を押すイメージで

サカモト:あと僕はアスリートの選手たちとかに「最初の頃は、何単語覚えたかとか気にしなくていいから」とよく言うんですけど。昔、『トリビアの泉(〜素晴らしきムダ知識〜)』というテレビ番組があったのを覚えていらっしゃいます?

「へぇ」と思ったら「へぇボタン」を押すじゃないですか。だから「へぇボタンを1回押してくれ」と言っているんですね。要するにそれは知的好奇心が動く瞬間のことだと思うんですけど、へぇボタンを押した回数分だけ対象に対して興味が育っていくから、だんだんだんだん、「楽しい」「おもしろい」「へぇ」が増えていくとストレスが減っていく。

だから、「あっ、これはこうやって言うんだ」と、どんな小さいことでもいいからとにかく「へぇ」と思ったら(へぇボタンを)押す。翌日単語を何も覚えていなくても一切気にしなくていいと、僕はとにかく口酸っぱく言っています。

これはもう書いてあるので。書いてある上に丁寧に次のページに辞書っぽくこんなものが載っているし、英文も載っています。やはり、とにかくみなさん時間もないと思うんですよ。こんな東京で暮らしていらっしゃる時点でみなさんお忙しいと思うので、その中で、と考えるとやはり効率は重要で、辞書を調べる手間というのは……。

もちろん辞書と仲がいいのは理想ですよ。僕も小学生の息子には「辞書と仲良くなりなさい」と毎日言っているんですけど。もう我々大人はなかなかそうもいかないし、横着をすると思うので。

あとは我々の場合は別に試験勉強をしているわけじゃないので、学生だったらカンニングとされるようなことをむしろ積極的にやったほうがいいですね。とにかく(英語が)入ってくれば何でもいいので。もちろんTOEICを受けに行って不正行為はダメですけどね。

(会場笑)

『速読速聴・英単語シリーズ』の使い方

サカモト:またこの本のいいところは、レベルがけっこう多岐にわたっていること。あちらのほうにあるんですけど。今、Z会の大森さんが持っている緑色の『Basic』というのが一番……よく中学3年分の英語をわかっていたらとりあえず会話のベースができると言うじゃないですか。あれは実際、ある程度そうなんですけど。

緑色のは、前半の半分ぐらいが中学英語という項目なので、中学レベルで出てくるような語彙が中心になっているんですよ。かつ、会話が中心のテキストなので、実際のリアルな会話もけっこう取り入れている感じがします。

右の『Daily』というオレンジのやつがあるんですけど、あれは天気予報だったりニュースだったり掲示板だったりメールだったり、そういう本当にデイリーユースの英語の文章がバーッと順番に載っている。松本先生の写真も載っていますけどね(笑)。

(会場笑)

サカモト:これも同じで、左側は英語、右側が日本語となっている。ちなみにその横にある、青い『Opinion』というやつは、「それもわかるんですけど」とか「僕の意見では」とか「ちなみにですね」とか、そういう議論で使うような言葉がいっぱい載っています。だから、ある程度ビジネスとかディスカッションをする必要がある人は、あれを持っておくとかなりアウトプットの発信ができる表現の幅が増えます。

中学英語からやり直したい人は

サカモト:ちなみに『Business』とかあちらの赤いあれ(『Advanced』)は、どちらかというとリーディングですね。ニュース雑誌や経済雑誌を読むのを日本語付きでできるのに近いので、英会話を目指している方は緑とオレンジを徹底的にやったらベースは作れますね。

もちろん、当然この2冊だけでしゃべれるようにはならないですよ。なんですけど、中学英語からやり直したいと思っていらっしゃる方は、ベースという意味ではもうあの2冊です。実際、僕は選手たちに言っております。

ちなみに、さっきもう1個出てきた『速読英単語』のほうは読み物系ですね。会話というより読み物系なので、よく「受験英語の長文とかは会話に使えないんじゃないか」とか言われるんですけど、別に我々は会話に使うものだけを読書しているわけじゃないですから。例えば新書を読んでいる人に、「そんなの会話で使わないじゃないか」とか言っているやつがいたら頭がおかしいじゃないですか。

(会場笑)

サカモト:読書は必要なことなので、あれは要するに英語で読書をするための本ですね。おもしろいのが、リベラル・アーツと言われるようなコンセプトで、サイエンスだったり歴史だったり心理学だったり、いろんなジャンルの文章がけっこう載っているんですよ。

ちなみに左のオレンジ(『速読英熟語』)は熟語だけ載っていて、あれもけっこういいんですけど。例えば僕はこの『速読英単語』を読んで初めて知ったことがいっぱいある。お茶は何茶も全部同じ葉っぱから(作られているん)だと僕は知らなかったんですよ。あれ、みなさんは知っている?

(会場笑)

サカモト:僕は田舎者で知らなかったんですけど、そういうのも含めて、歴史のことだったり、「へぇ、おもしろい」みたいなものがけっこういっぱい載っているので、そういう意味で読書として使っていただければ。だからこそ日本語で先に読んでもいいよねと思っています。

英語教材を選ぶポイント

サカモト:ちなみに、Z会さんの参考書であれ洋書を選ぶ時であれ、インプットのための英語教材を使う時の基本的な考え方はこちらです。

「だいたいわかるけど完全にはわかり切らん」ぐらいのレベル。あるいは「ほぼわかると思っているんだけど『正確に訳せますか?』と言われるとちょっと不安」ぐらいのレベル。だから文章で言うと1ページあたりいくつか「わからん」みたいなところがあるけど、あとはだいたいわかるかな、というぐらいだとあんまりストレスがない。

あとよく公文式とかは、絶対に今のレベルより簡単なところからやらされるんですよね。あの考え方はけっこういいなと思っていて、ストレスなくとりあえず簡単にできるところからリズムをつかむという意味では、「だいたいわかるけど」というところでテキストを選ばれるといいと思います。

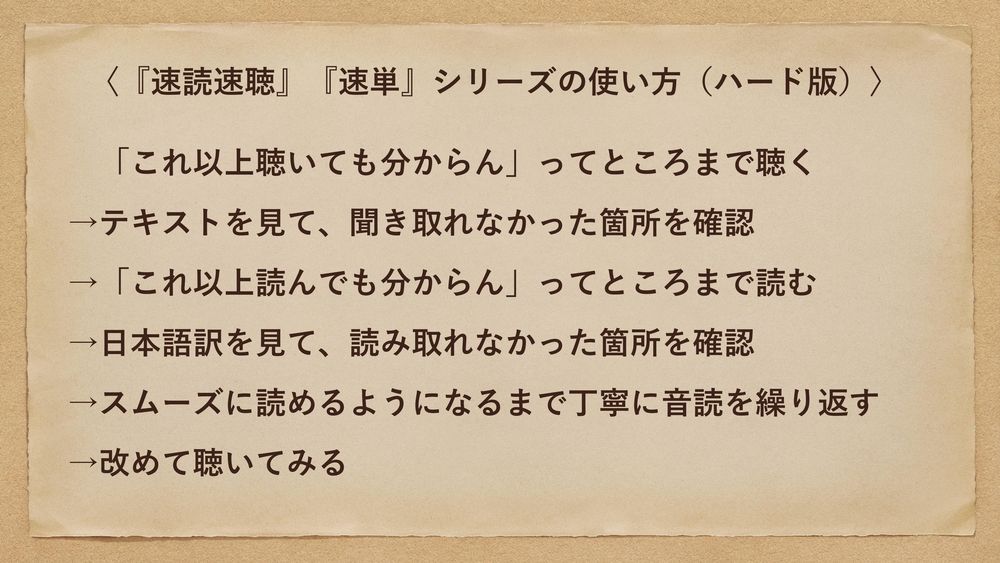

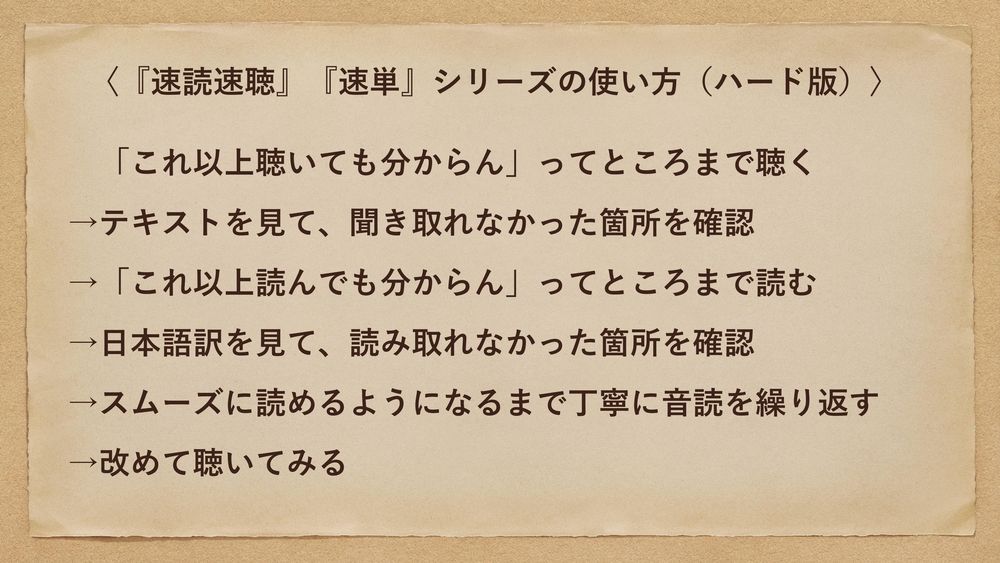

ちなみに「ちょっと実践的なこともやりたいぜ」という方もいらっしゃるかと思います。この参考書のいいところはいろんな使い方ができることなんですけど。いろいろあるうちの1つとして、ちょっとハードなんだけどこれをやると力がつくよというのを一応ご紹介します。

もともと僕は、Z会さんに「このCD、なんとかなりませんか?」と電話したところからご縁ができたんですけど。「これ以上聴いてももうわからんわ」というところまでまず聴く。

なんとなく「こうかな、ああかな」と思いながら聴いて、「もうこれ以上聴いても一緒だろ」というところまでいったら、「あっ、この単語だったんか」と、英文を見て確認する。意外と簡単な前置詞のところが抜けていたりするんですけど、それを完璧にします。

その上で英語を読みます。やはりそれで見てもわからない単語だっていくつかありますよね。「もうこれ以上読んでもわからん」「ここから先はもう行き止まりだ」と思ったら、もうそこでスパッと日本語を読みます。

「あっ、こういうことだったんだ」というのが大事です。リスニングの後、「あっ、こうやって言っていたのか」という納得の仕方。「日本語でこういうことだったのか」というところを納得していただいた上で、読み取れなかった箇所を完璧にする。そうしたらスムーズに読めるようになるまで丁寧に音読を繰り返す。

英文は「サビ」にあたる部分だけ覚えれば十分

サカモト:理想は、うっかり一部覚えちゃうぐらいまでですね。いや、それを全部覚えようと思うと挫折するし無理なので、そういうのは目標設定にしないほうがいいです。「なんか一部出てくるぞ」ぐらいでいい。

曲とかでも、サビだけ覚えているとかあるじゃないですか。英文を読んでいると自分の中のサビっぽいところがあるので、そこだけ覚えるので十分です。

それであらためて聴いてみると、けっこう聴けてうれしいんです。こうなると、さっきはすごく速かったものが遅く聴こえたりするので、そこで自分の成長をちょっと実感できます。

語学の場合は、よくTOEIC何点とか(を目標にすることも多いですよね)。僕自身は実はTOEICもIELTSもTOEFLも1回も受けたことがないので、問題も見たことがないんですよ。

ただ、さすがにちょっと仕事柄何か持っておいたほうがいいかなと思って数年前に英検の1級だけ取ったんですけど、それ以外はあんまりやったことがなくて。じゃあ、何を自分の中で基準にしているか。あるいは何を基準に伸ばしていくべきかを選手たちに言っているかというと、「自分の実感」と言っているんですね。

それは何かというと、時々、1年前の自分がどうだったかとか、3ヶ月前の自分がどうだったかということを振り返ってもらうようにしているんですよ。「これ、3ヶ月前は絶対わからなかったよね」「ちょっと前だったら今のフレーズは出てこなかったよね」という確認を必ずしていて、そこで自分の小さな成長を実感して、かみ締めて、調子に乗ることを大事にしています。

この「調子に乗る」というのはけっこう大事で、調子に乗るというのは基本、日本では悪い意味で使われがちなんですけど、調子に乗ったほうがいいです。もう、ちょっと覚えたらうれしくてそれを使うみたいなやつになったほうが確実にいいので。あらためて聴いてみた時に、ちょっとの成長を実感できる。

でも、このやり方は何日かするとたぶんしんどくなると思うので。理想だとは思うんですけど、「これをやればできますよ」とは言いません。こういう1つのやり方があって、「これができた人はけっこう伸びますよ」とは言いますが、ほかにもやり方、抜け道はいくらでもあるので、というくらいで聞いておいてください。

PR

PR