組織開発をテーマにしたオンラインイベント「組織開発×スキル成長 DO-OD -OD(組織開発)をDOせよ-」より、医師・医学博士の志村哲祥氏によるセッションをお届けします。ストレスが不安を生むメカニズムや、ウェルビーイングを保つために意識したい食生活について紹介します。

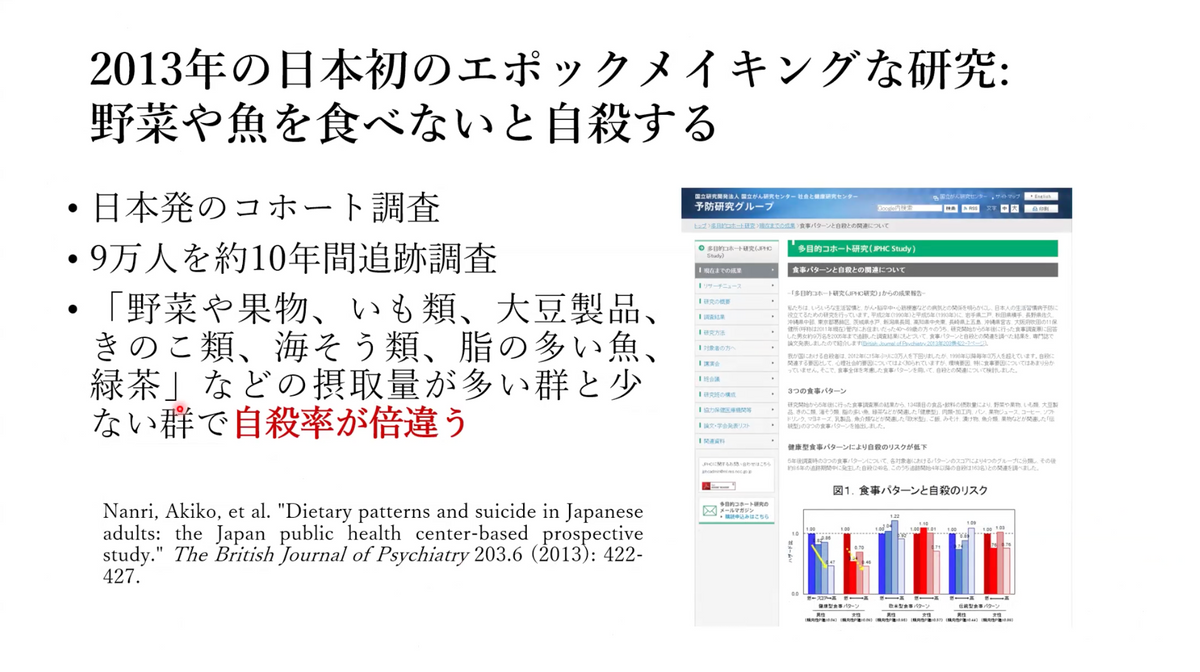

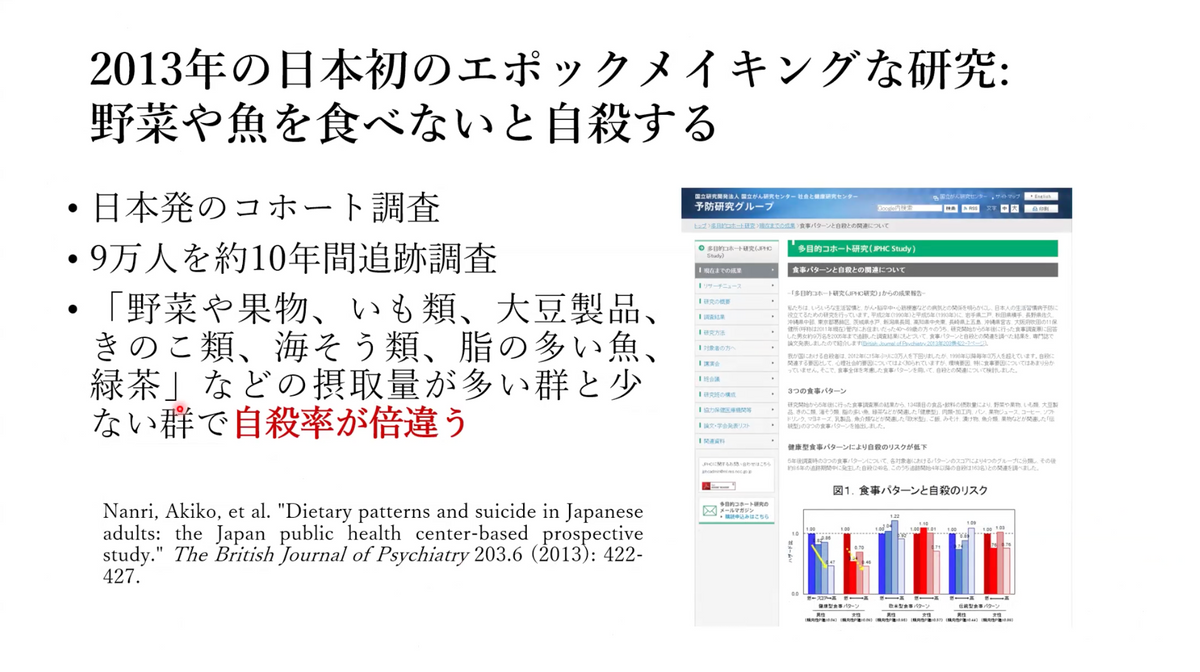

9万人の食生活を約10年にわたって追跡調査

志村哲祥氏(以下、志村):今日の、40歳を過ぎているけど着ているパーカーの言葉(やさいもたべろ)なんですけれども、これは大事なことでして。日本から出た有名な研究なんですが、野菜や大豆や魚を食べていないと自殺しますという内容です。

(スライドを示して)そこに書いてある野菜、果物、いも類、大豆製品、きのこ、海藻、魚、緑茶等をいっぱい食べている群と、あまり食べていない群ですね。上位4分の1、下位4分の1って分けた時に、自殺率が倍も違うんですよ。

なんで魚や野菜を食べないとウェルビーイングじゃなくなって、最悪の場合は自殺するのか? そもそも、メンタルが病むっていったい何なのか? というところを見ていこうと思います。

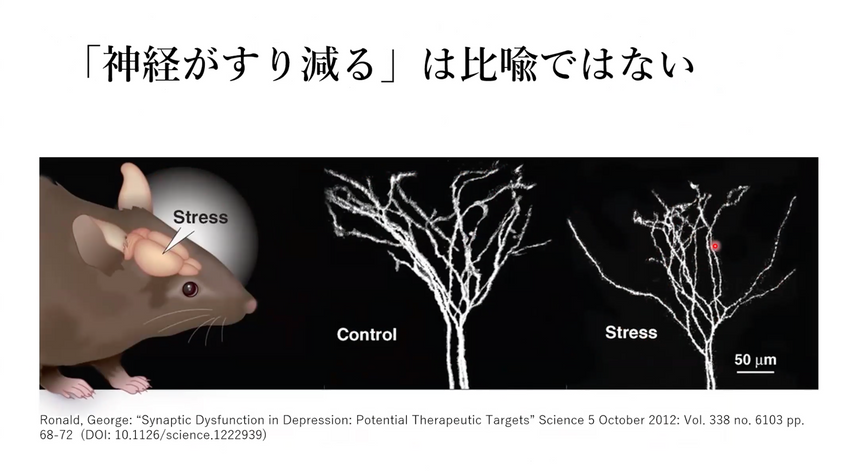

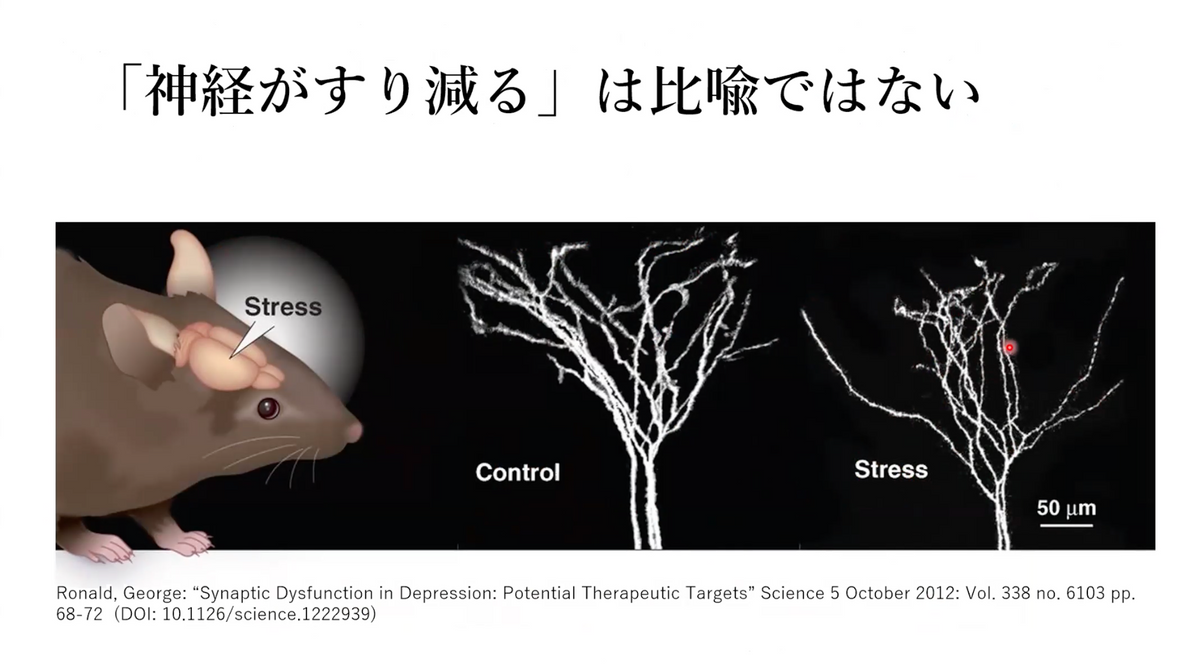

“神経がすり減る”は比喩ではない

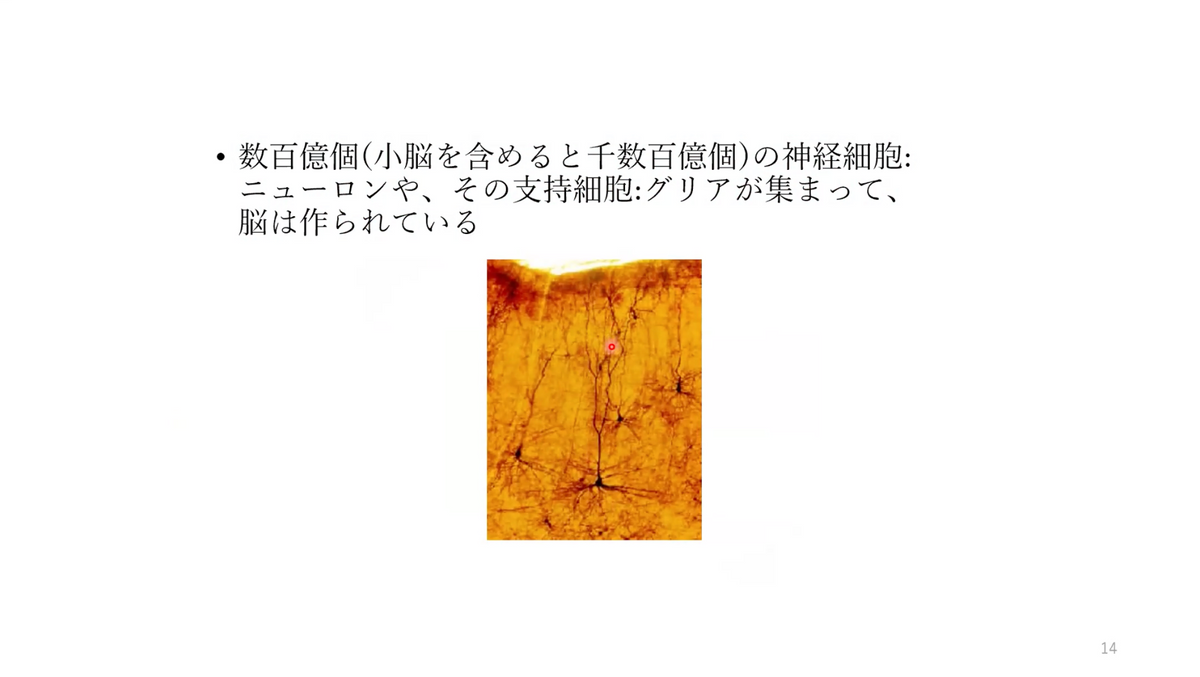

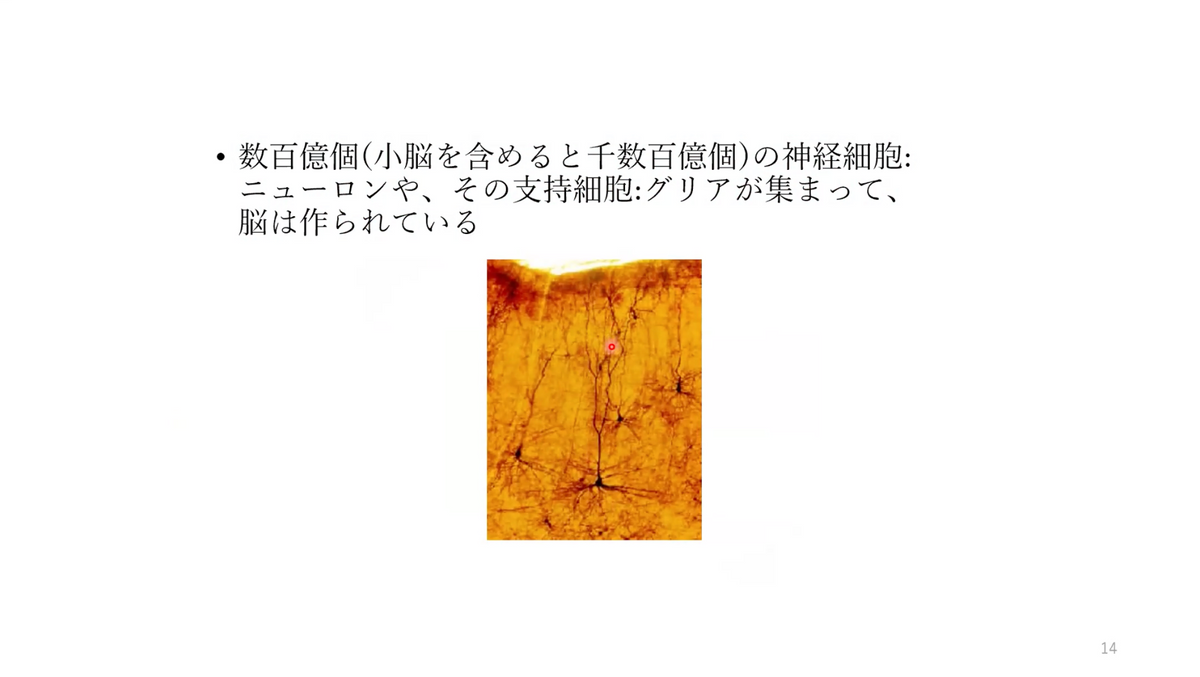

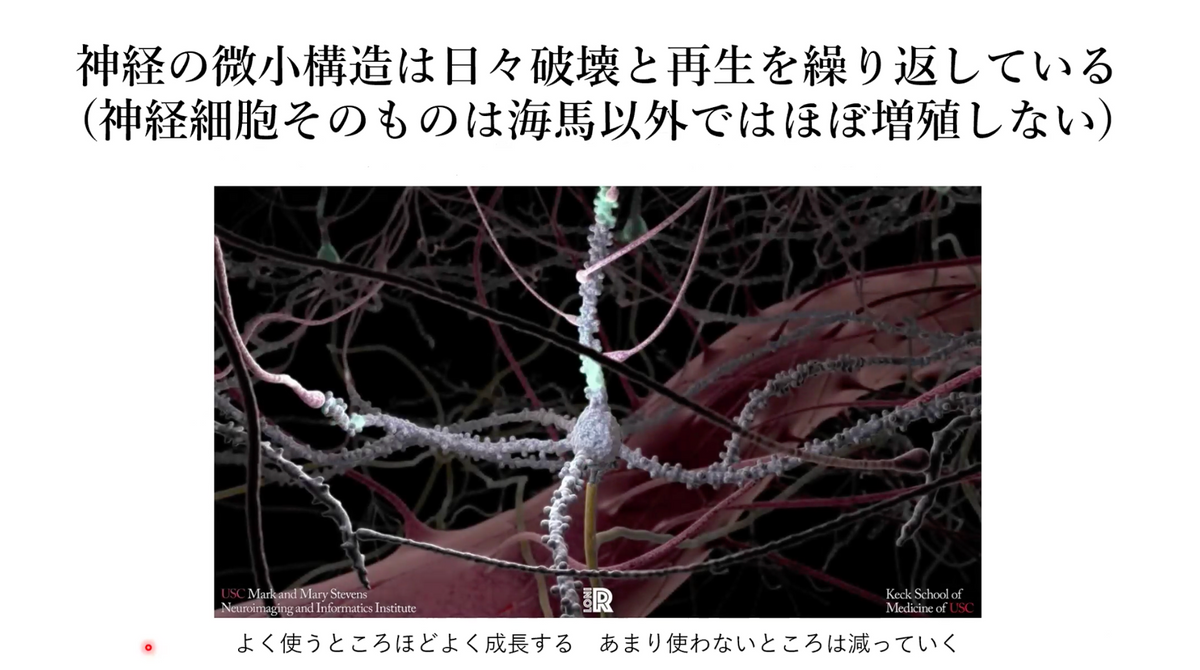

志村:みなさまの頭の中には、脳みそが入っていますよね。断面を切って、拡大していくと何が見えるかというと、粒々がいっぱい入っています。この粒々が神経細胞の1個1個で、脳みそはこういうのが数百億個、千数百億個も集まって形成されています。

もっと拡大するとこんな感じで、この粒から配線がいっぱい伸びてほかの神経とつながって、ネットワークを形成しています。我々はこれを使って物事を考えたり覚えたりしています。この1個1個がCPUという感じですね。

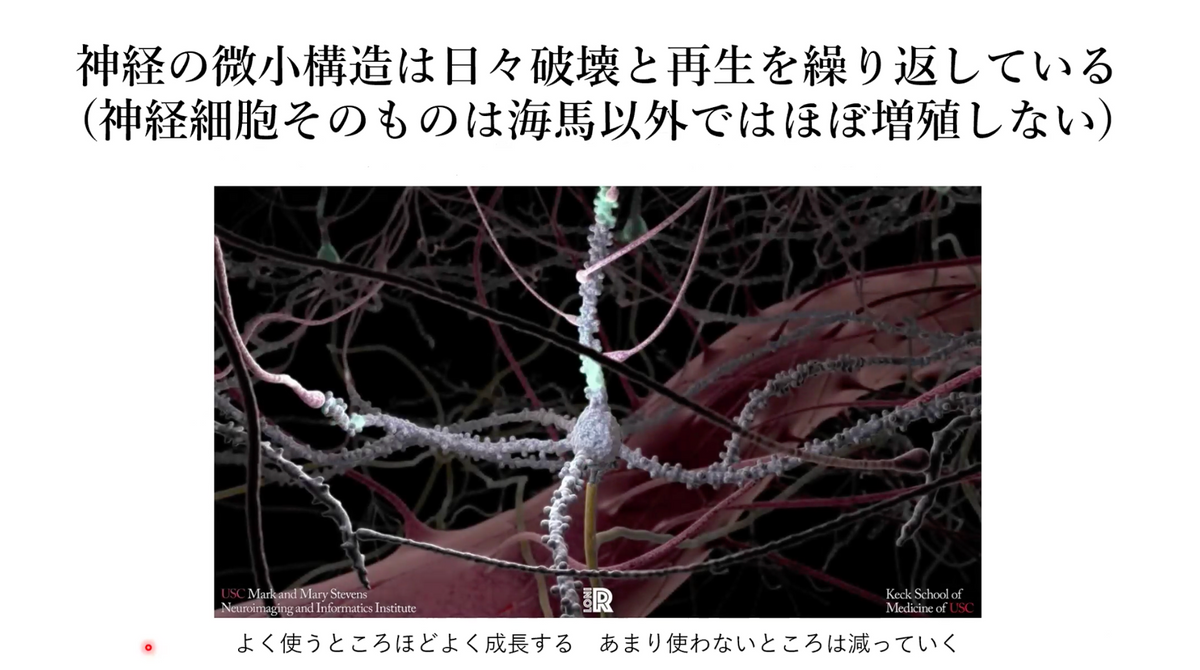

この配線は、実は日々生まれ変わっています。わかりやすく言うと、我々が新しいものを覚えるとします。

例えば「apple」、「a、p、p、l、e」という単語を覚える時に、なんとなくこのへんの神経は、アルファベットの「a」を想像して、このへんは「p」で、「l」、「e」、とするわけですね。この順番で神経の枝がつながると信号が流れるから、我々は「a、p、p、l、e」だと覚えるわけですね。

逆に、間違っちゃった場合。「a、l、p、e」とかだと、「あっ、違った」という感じで、間違った神経の枝が減っていきます。そうやって配線ができていって、我々は日々新しいことを覚えたり、新しい思考を導いているわけです。

さっきの模式図が実際にどうなっていくかというと、動画を再生するとこんな感じで、ニョニョニョっと伸びていって、つながっているわけですね。

谷本潤哉氏(以下、谷本)

谷本潤哉氏(以下、谷本):はいはいはい。

志村:毎日ダイナミックに動いていますし、睡眠が再生に大事なんです。ただ、実は脳みそって筋肉にけっこう似ていて、たくさん使う部分は神経の枝が太くなって結合が強化されていきますが、あまり使わないところは減っていくんですよ。

なので、フォーム練習と一緒で、野球の投げるとか、水泳の泳ぐとか、「この順番にこう動かすんだ」ということを体に散々教え込ませると、そこの部分の神経が太くなって回路が形成されます。

勉強も同様で、復習を繰り返すと、そこに神経のつながりがいっぱいついていくわけですね。問題は、これを成長させる因子がありまして、神経が成長し、修復され、育っていく因子が強ければニョキニョキニと増えますし、逆に因子が減っていくと減っちゃうんです。日々作り変わって体積が変わるという点で、脳は筋肉に似ています。

谷本:なるほど。

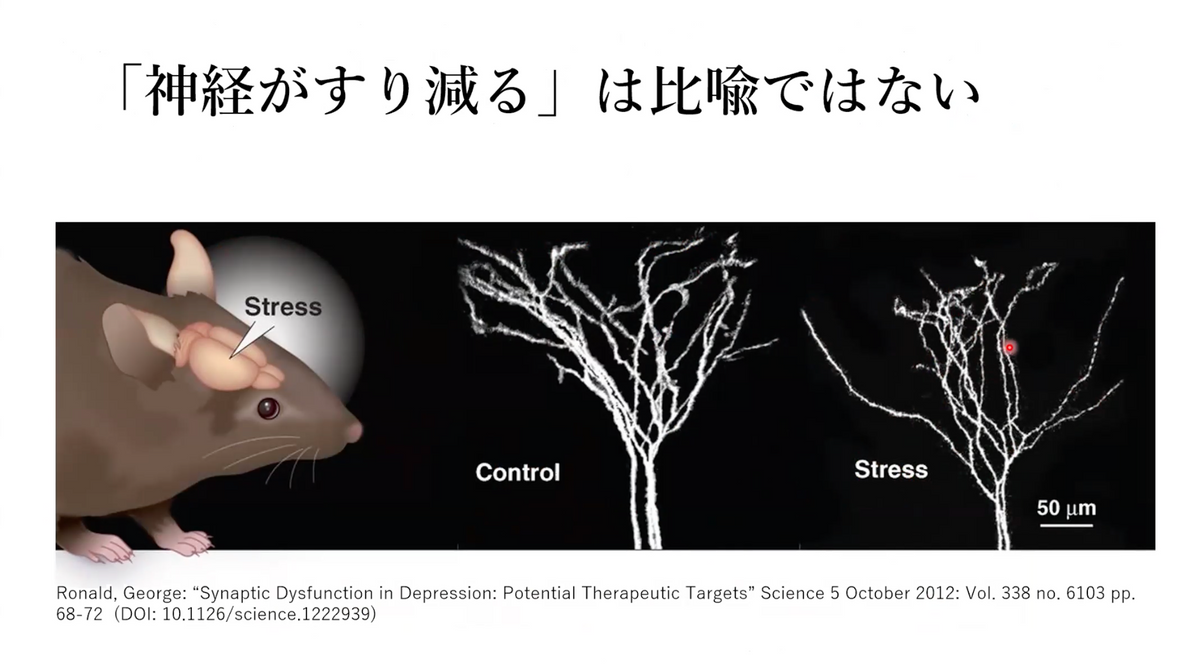

志村:そして、神経がすり減るって、実は比喩じゃないんです。

谷本:本当なんですね(笑)。

志村:神経が再生できなくなっちゃう何らかの要因があると。例えば慢性的なストレスが加わると、神経の再生を促す物質が減ってしまい、逆に炎症が促されていって、神経が減っていきます。

谷本:なるほど。

志村

志村:(スライドの右側を示して)そうするとこうなっちゃう。同じネズミでも、何もなければいっぱい信号が出るんですけれども、ストレスがかかると、ヒョロヒョロっとなっちゃいます。問題は、減りやすい部分があるんです。人間の本能に近い脳の奥のほうは、あまり減りません。

ストレス過多で不安になるメカニズム

志村:ただし、前頭前野とか海馬などの記憶を作っている部分や、本能を抑制している前頭葉、前頭前野とかは、盛んに破壊と再生を繰り返しています。とすると、何か良くないことが起きると、そこは簡単に減っちゃうんです。

例えば扁桃体という本能の部分があります。これは何かというと、外敵に襲われるかもしれない時。例えば、道を歩いていたらヘビが出てくるかもしれないとか、ここを歩いていたら嫌なことがあったから遠ざかっておこうとか。

そういう、人間が動物として生きていくために絶対必要な、恐怖とか悲しみとか不安とか、すごく嫌だったこととか。人間って感情がないと外敵に簡単に捕まってしまうので、そういった本能があるんです。これを、基本的には前頭前野や海馬とかが抑制しています。

その抑制している部分が減りやすいとはどういうことか。1個1個から出ている電気信号の出力が減ります。すると、この真ん中にある、本来は強く抑制されていたはずの不安とか恐怖とか、悲しみが爆発します。これが鬱なんですよね。

谷本:そういうことなんですね。

志村:なので、例えば鬱っぽくなっている人は「理由はないんだけれど勝手に泣いちゃう」と言うんですよ。その場合、精神科医的には「扁桃体が暴走しているんだね」と思うわけです。

谷本:なるほど。

志村:「ちょっと慢性的な何かがあって神経をやられているんだね」ということです。そんなわけで、神経をちゃんと維持できる要因、維持しなくなる要因が大事で、そこで野菜が出てきます。

谷本:そこでなんですね。

日本人女性の7~8割は鉄分不足

志村

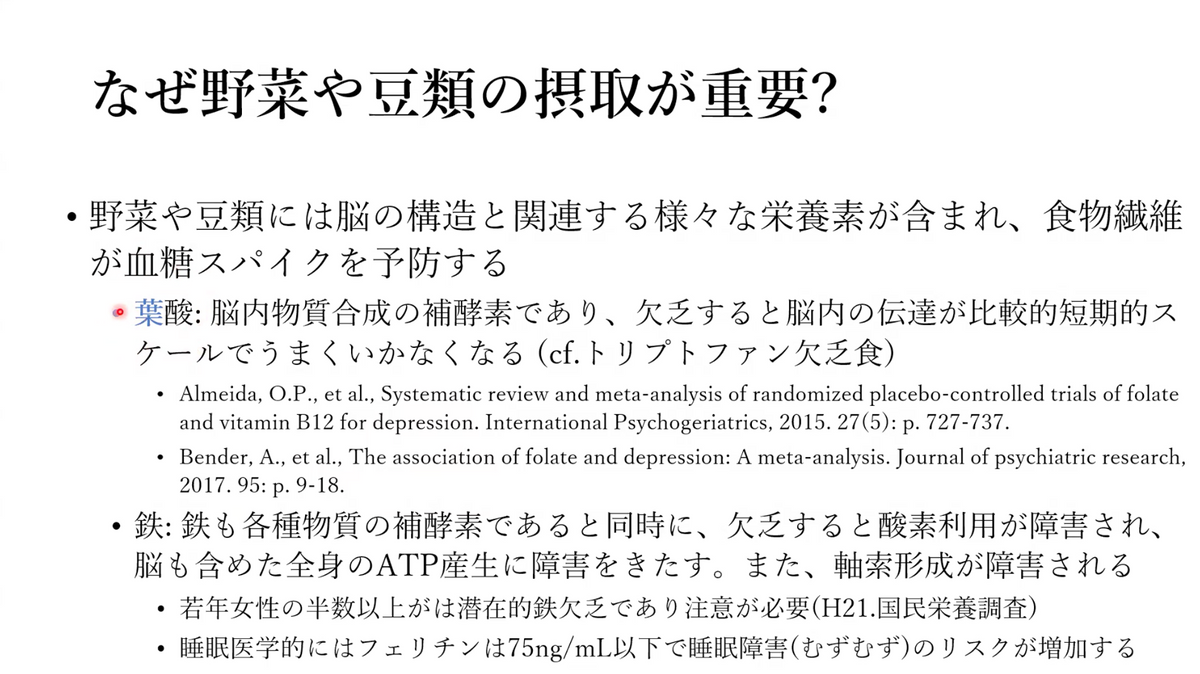

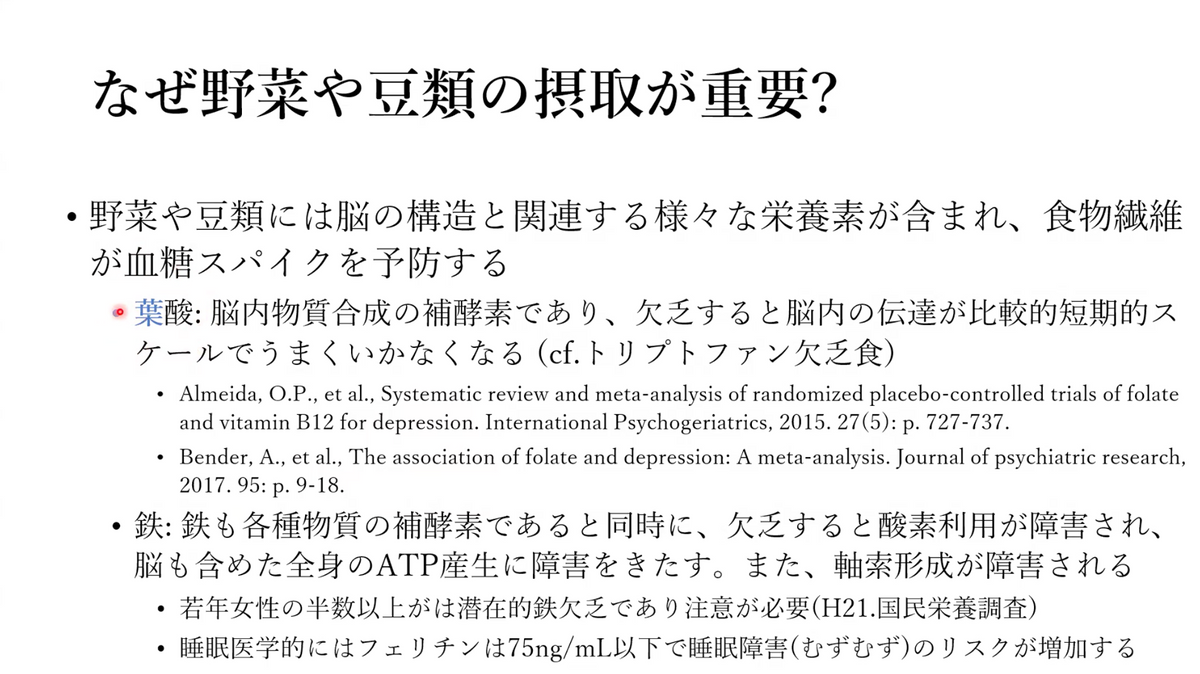

志村:野菜や豆類には脳の構造と関連する栄養がいっぱい入っています。あとは食物繊維が血糖スパイクを予防します。

まず栄養に関して言うと、「葉」の字のとおり、葉酸という脳内物質を作る時の酵素の必要物質がいっぱい入っています。なくなっちゃうと短時間で脳の物質が枯渇します。

谷本:妊婦さんがたくさん取るやつですよね。

志村:そうです。野菜や豆類には鉄分も入っています。鉄分も欠乏すると良くないことがいっぱい起きてくるんですけれども、日本人の場合、若年女性の7〜8割は鉄分が足りないと言われています。

谷本:そんなに? もうほぼ全員ぐらいなんですね。

志村:はい。あと睡眠的には、フェリチンという鉄の貯蔵庫がありまして、足らなくなっちゃうと、寝る時に足がムズムズ、ソワソワすることも起こります。

谷本:なるほど。

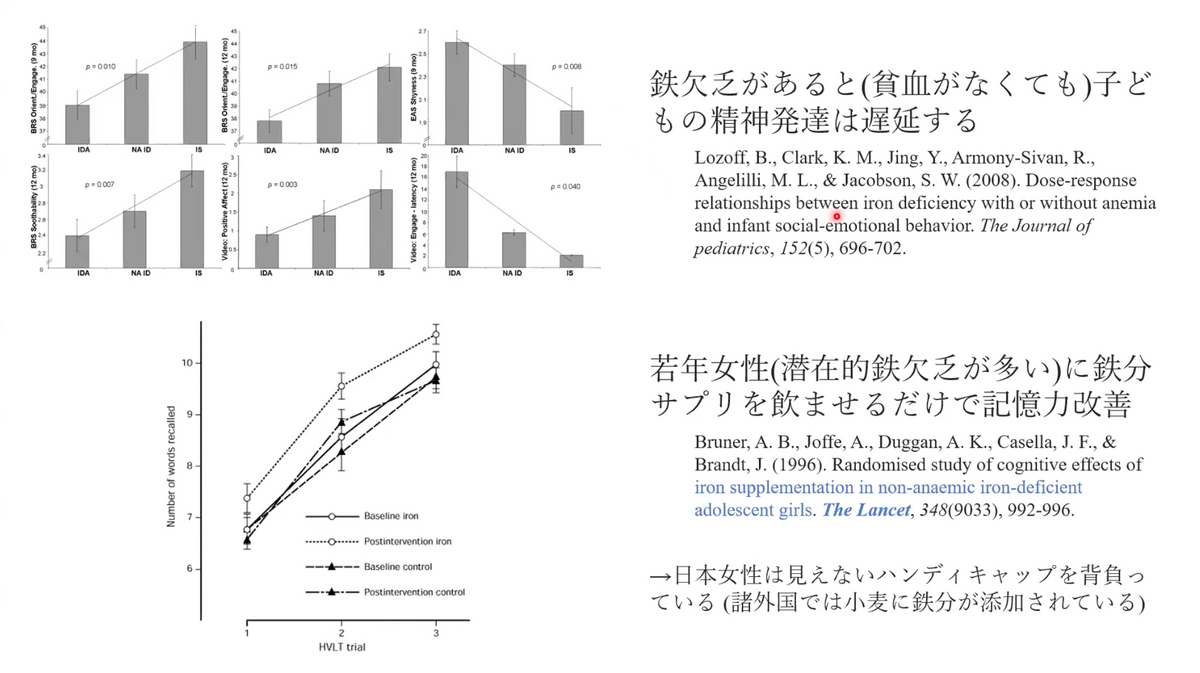

志村:で、鉄を摂らないと馬鹿になるんですよ。

谷本:(笑)。

日本人女性は鉄分摂取のハンディがある

志村

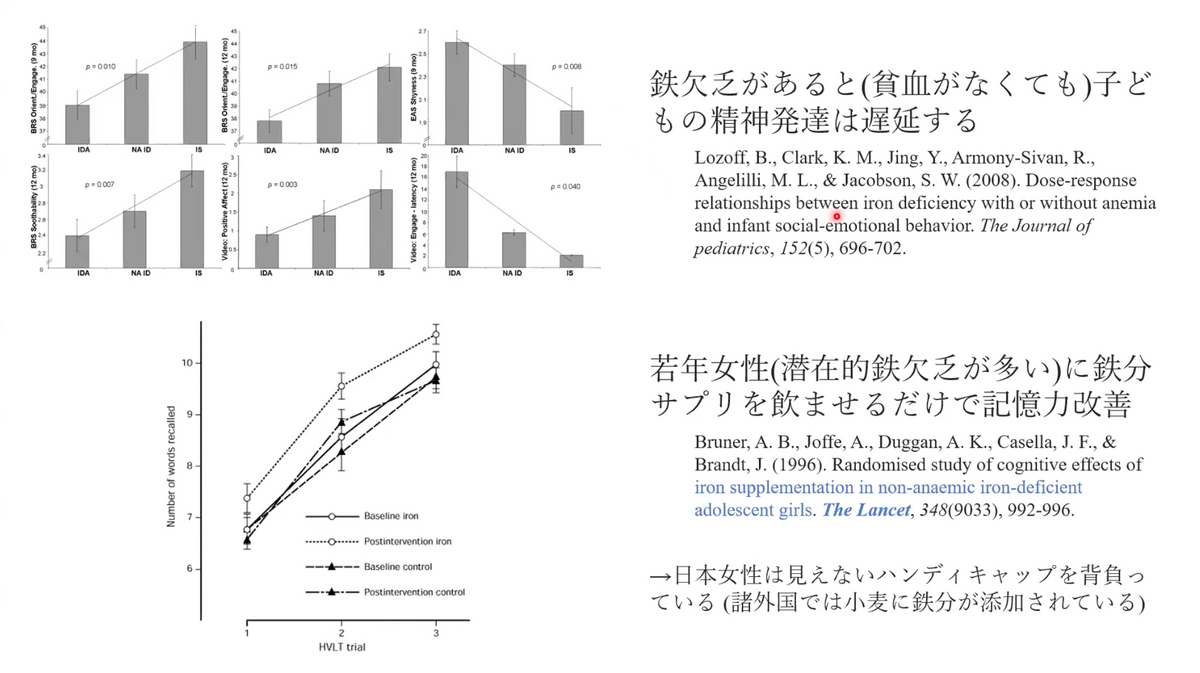

志村:けっこう多いんですけれど、貧血がなくても鉄欠乏があると、乳児とか幼児とか、子どもの精神発達が遅滞するんです。「Dose-response relationships betweewn iron deficiency」、鉄欠乏が用量依存的に、貧血がなくてもあっても、infant、乳幼児の発達を阻害するという研究ですね。

おもしろいのが、なぜ若年女性は鉄が欠乏するかというと、まず生理があるからですね。毎月、鉄を放出するんですけれど、だいたい生理があると毎日14〜15ミリグラムぐらいは鉄分が必要なんですよ。ただ、鉄分10ミリグラムで、ホウレンソウだと550グラム必要なんですよ。それ、取れます?

谷本:けっこうな量ですね。

志村:無理なんですよね。なので、日本の女性はだいたい欠乏します。

谷本:なるほど。

志村:実は日本人だけハンディキャップがあって、アメリカとかヨーロッパはそれを認識しているので、小麦粉に鉄分が添加されているんです。小麦粉に鉄分を入れてくださいって法律があるんですよ。ただ、日本は別に米にもパンにも入っていない。鉄分を供給する経路がなくなっちゃって、鉄欠乏している。

谷本:ちなみに食品からではなく、サプリでもいいんですか?

志村:はい、サプリでぜんぜんいいです。それで、この研究は何かっていうと、若年女性に鉄サプリを飲ませたら記憶力が上がっているというものです。というわけで鉄分を取るだけでもワーク・ウェルビーイングは上がるんですね。

谷本:なるほど。

志村:ちなみに、納豆など豆類には鉄分や食物繊維がいっぱい入っています。例えば、納豆2パックにはホウレンソウ1把の鉄分が入っています。

谷本:そうなんですね。

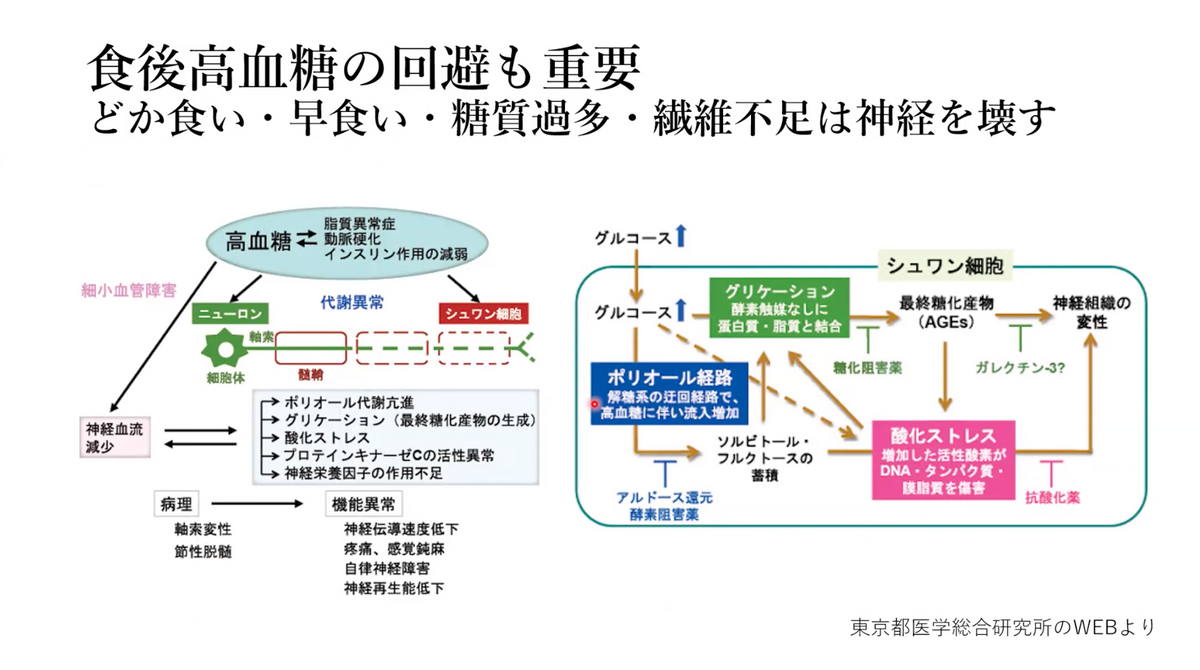

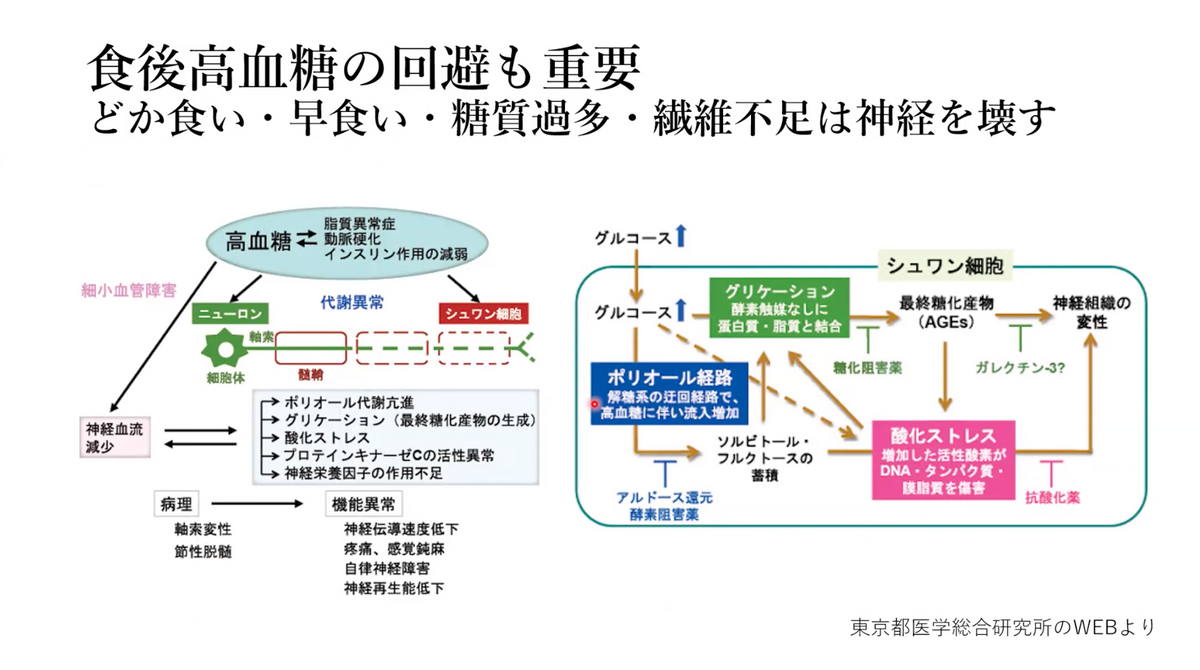

志村:というわけで、野菜や豆、鉄が大事。ほかにも野菜が大事なことは、食後高血糖の回避があります。人間は糖質を取ると血糖値が上がります。ただ、一定以上に上がった血糖値は神経を壊すんですよ。

なぜ血糖値の急上昇が危険なのか

志村

志村:難しいことが書いてありますけれど、すごく簡単に言うと、この神経の枝を作っている構造が、実は一定以上の糖が入ってくると壊れちゃう物質があります。

なので、食後高血糖の回避が重要で、そのためには野菜が重要なんです。ご飯を食べる時に野菜を一緒に食べていると、血糖はゆっくり吸収されるので、神経は壊れない。野菜を食べずにご飯だけ食べると、ドカンと血糖値が爆上がりして神経が壊れるんですね。

谷本:なるほど。

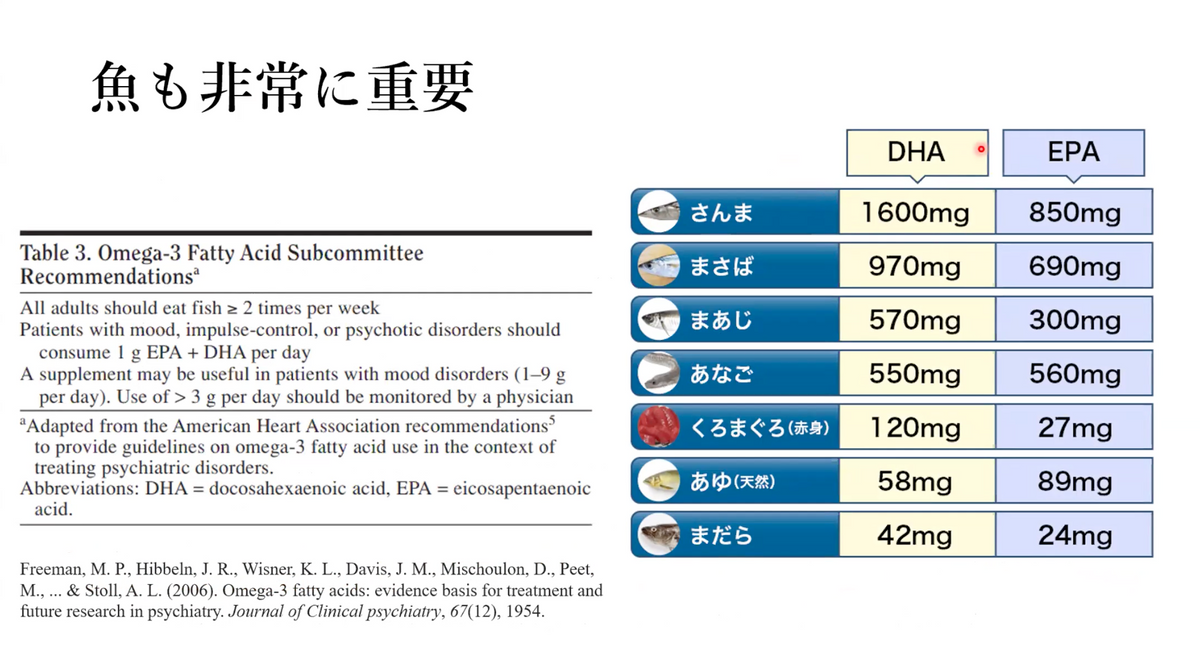

志村:というわけで野菜は大事です。次、魚も大事です。さっき谷本さんから、青魚がなんで大事なのかという質問がありました。

脳に不可欠なDHAは体内で作れない

志村:まず、タンパク源というのが大きいです。脳内物質も体も筋肉も、すべてタンパク質、アミノ酸を原料に作られています。

なので、原料がないとそもそも脳が動きません。あとは、脳みそってカラカラに乾燥させて重さを量ると、15パーセントが魚から取れるDHAなんですよ。魚の脂なんです。

谷本:そうなんですね。

志村:DHAは体で合成できません。つまり外から取るしかない。脳みそが育つ時、もしくは修復される時に、当然ながら材料がないと再生できないんですよ。

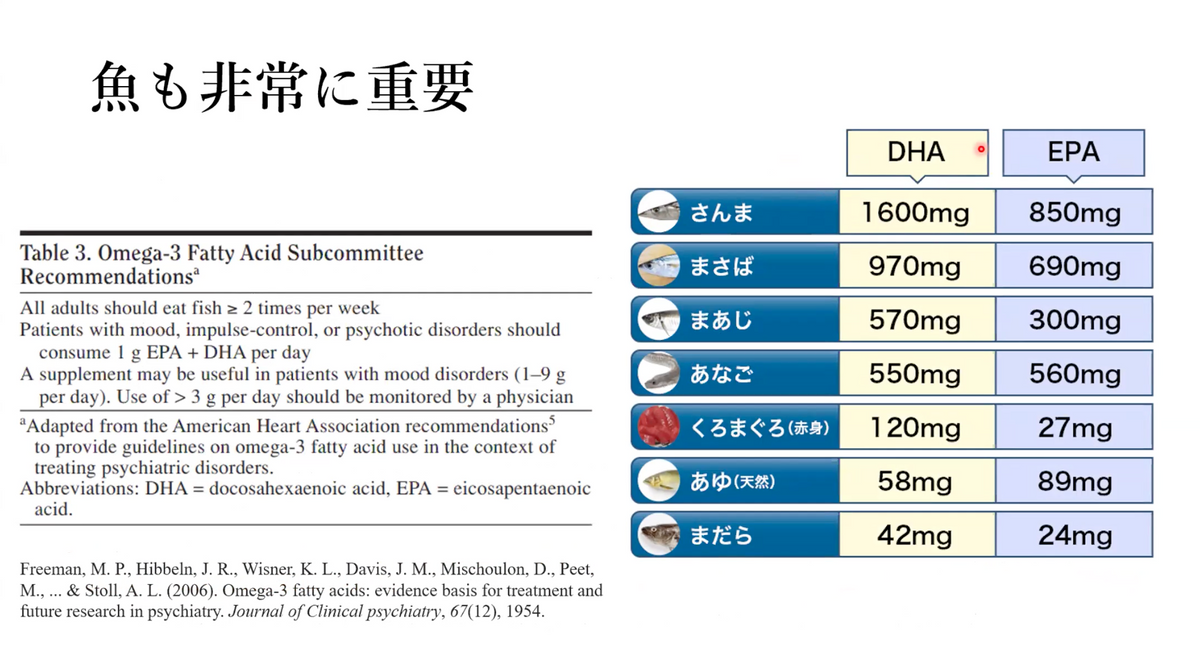

アメリカ精神医学会は、すべての成人は週に2回以上魚を食べましょうと推奨しています。かつ、特に鬱などの気分障害があるなら、1日1グラムDHA+EPAを摂れと言っています。

「1グラムのDHA、EPAって何?」というと、こんな感じで、サンマなどにいっぱい入っています。アジなどでも普通に1匹食べれば1グラム入っています。つまり日本じゃなくても、アメリカ精神医学会ですら「魚を1匹食え」って言っています。

谷本:まさに先日、志村さんから魚と納豆の話を聞いて食べているんですけど、毎日食べてもいいんですか? 変えたほうがいいことはあるんですか?

志村:むしろ毎日、食べていただきたいと思います。

谷本:なるほど。アジ、イワシ、サバみたいに切り替えるのではなく、毎日イワシみたいな献立でもいいんですか(笑)。

志村:厳密に言うと、毎日同じものを食べさせた研究は存在しないのでちょっとわからないですが、旬なものを食べたほうがいっぱい脂が乗っていますので、いいです。

谷本:そういうことですね。ありがとうございます。

志村:市場価格のバグだと思うんですけれども、魚に関してはその時にいっぱい取れている旬のものが安いので、スーパーで安い魚を買っていただくのが一番いいと思います(笑)。

魚の缶詰や魚肉ソーセージでもOK

谷本:なるほど。ありがとうございます。今、さっそく「缶詰はどうですか?」という質問が来ました。お手軽ですよね。

志村:何を売っているかによりますが、基本的には日本で売られているものに関しては悪くないと思います。

谷本:なるほど。

志村:アメリカや欧米とかだと、もうDHA、EPAなんかまったく入っていないような、パサパサの魚のオイル漬けがあるんですけど、ちゃんと魚の脂が入っているやつだったらいいと思います。

谷本:なるほど。成分は気にしなくて大丈夫なんですか?

志村:シーチキンなどは基本的に魚のものではない油や塩分が多かったりするので、できれば切り身とかを買ってきて、蒸すなりしたほうがおすすめです。

谷本:わかりました。まさにワーク・ウェルビーイングで、私も部下に「食生活がヤバいな」という人には、100円ぐらいで売っている缶詰を「ちょっと、これ、食いなよ」とプレゼントして引かれています(笑)。

志村:あとは、魚肉ソーセージもいいと思います。

谷本:なるほど、確かにソーセージもありだな。ありがとうございます。

志村:そんなわけで、ここ(スライド)に「All adults should eat fish more ≥ 2 times per week」って書かれていますね。

脳にいい生活は体にもいい

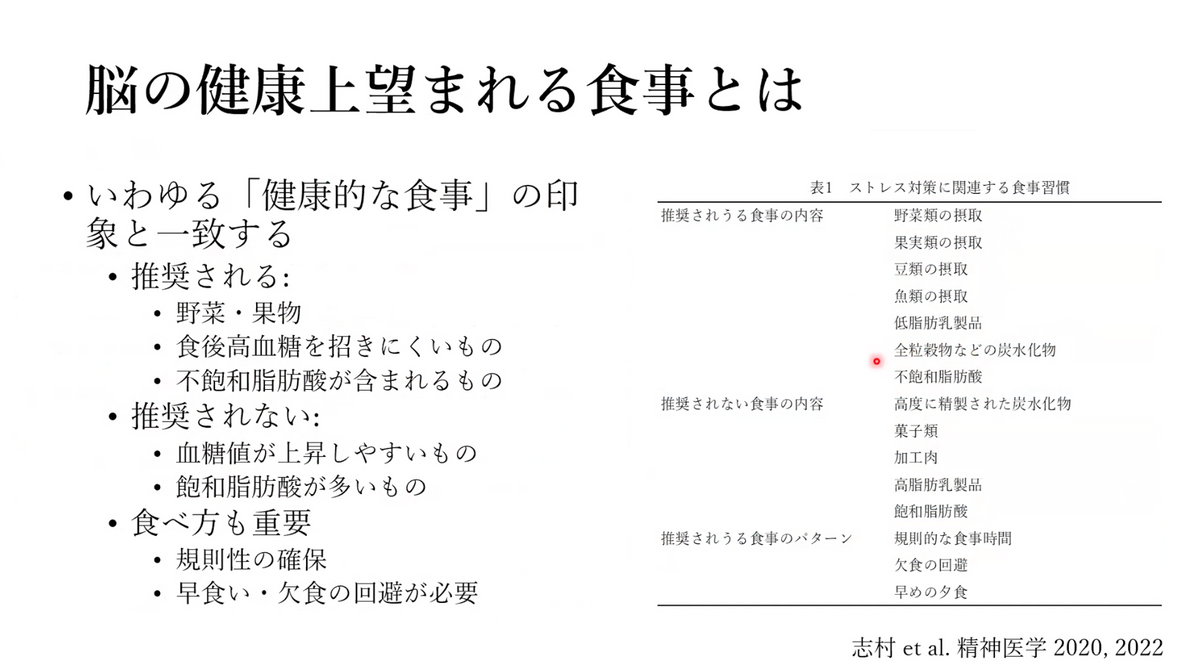

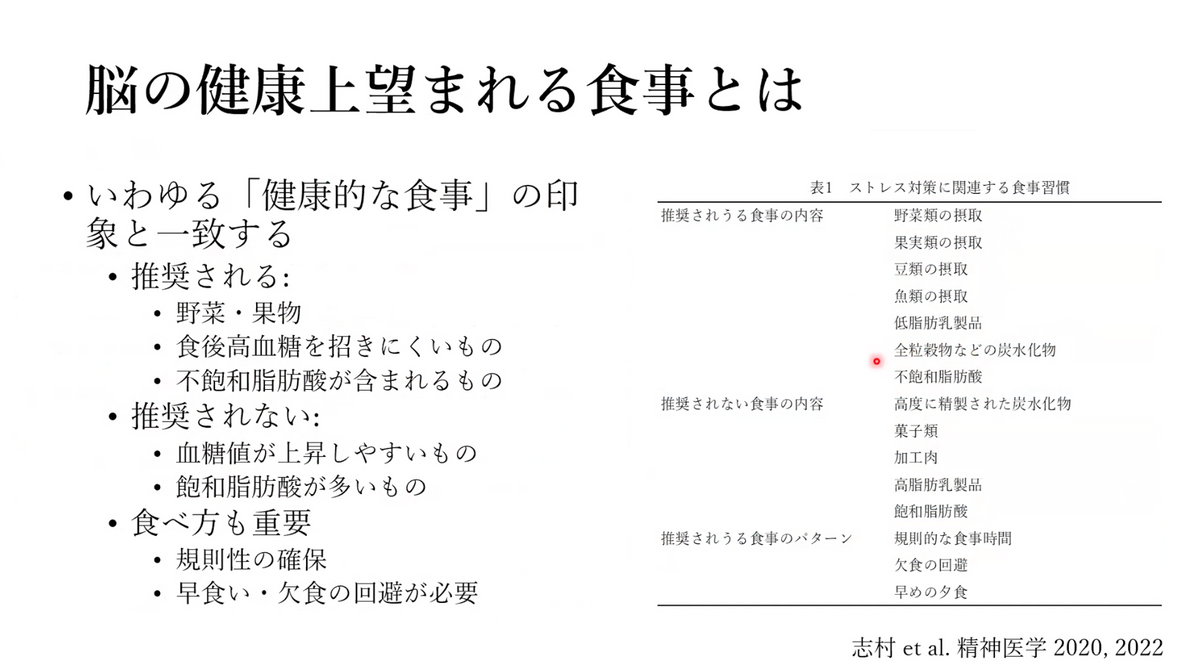

志村:まとめていきますと、脳の健康にいい食事は、野菜、果物、豆、魚。低脂肪の乳製品。全粒穀物の炭水化物。要は五穀米とかライ麦パンとかですね。あと、不飽和脂肪酸、魚の脂ですね。

逆にまずいのは、高度に精製された炭水化物。真っ白なうどんとか白米とか、お菓子、スナック菓子、あと加工肉。高脂肪乳製品、飽和脂肪酸はやめとけって言っています。

あと、食事パターンでも、規則的な食事、欠食の回避、早めの夕食が大事です。これは結局、血糖値の上昇の回避につながります。

谷本:ありがとうございます。ちなみに今書かれているものって、効果があるのは脳だけなんですか?

志村:いえ、体の全体です。何度も言っちゃってあれですけど、脳みそも臓器なので、脳にいい生活は体にもいいです。このへんをやっていただけると鬱になりにくいしパフォーマンスも上がるわけですね。次は、眠りです。時間がなくなっちゃうのですが、本当はここを一番熱弁したいんですけれども。

谷本:すいません、私、黙っています。失礼しました(笑)。

PR

PR