退職勧奨を行うタイミングの見極め方

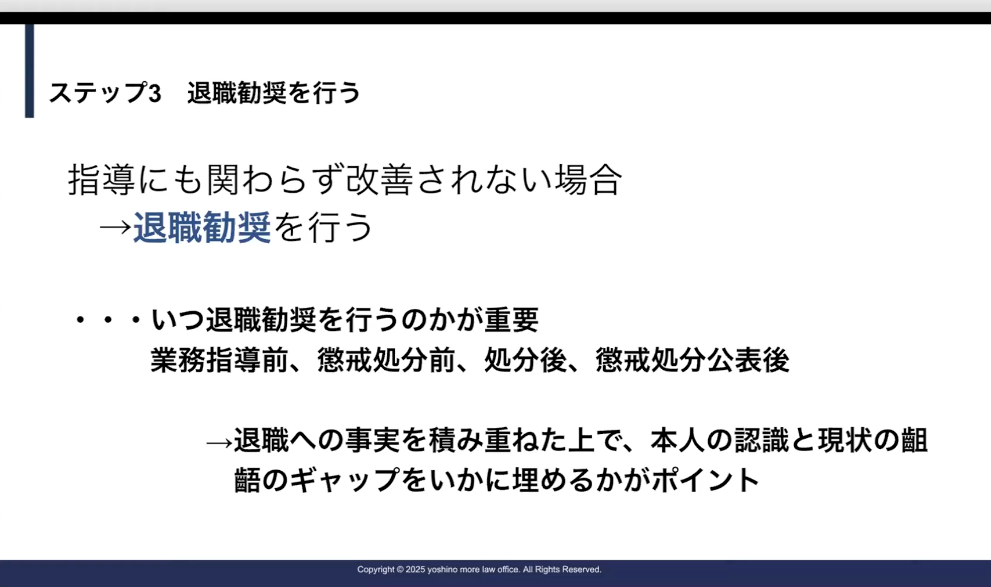

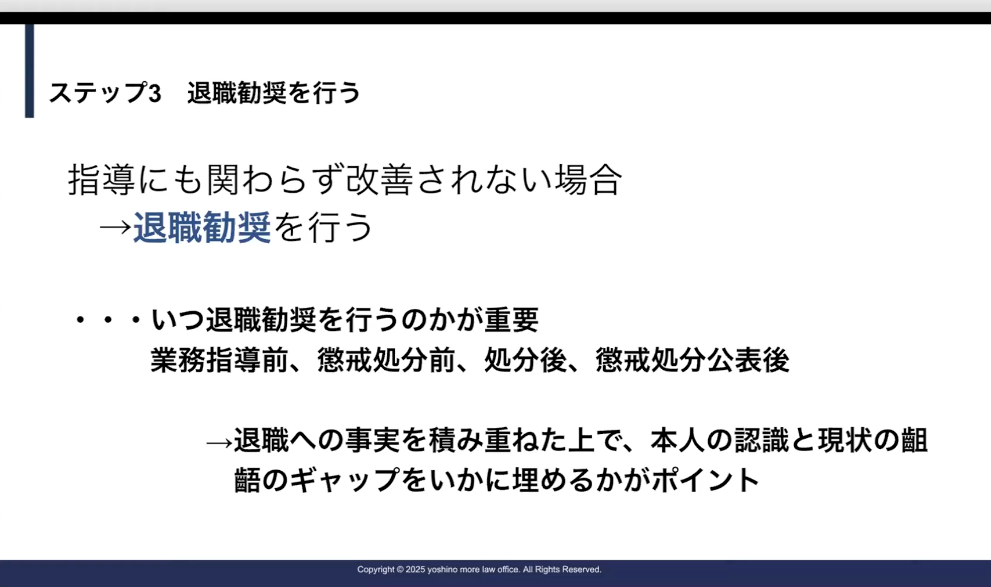

じゃあ、懲戒処分をした上でも改善されなかった場合に関しては、これが先ほどの方針の分かれ目ですね。「もうこの人、辞めてもらおうか」ってなった時には、もう懲戒解雇を考えているので、その前段階として退職勧奨を行うということですね。

「懲戒処分を行った。指導も行ったけど改善されなかった。だからあなたはこれだけの事実がある中でも会社に居続けるということは、あなたにとっても望ましくないんじゃないですか?」ということをお伝えするということですね。

会社としては、もう懲戒処分をすると決めているのであれば、例えば、本人に「このままだと懲戒処分になるで」みたいなことを伝えるのはNGではあるんですけれども。

今のタイミングで、「辞めるのであれば、例えば退職金としていくらか上乗せしますよ」とか「給料を何ヶ月分、上乗せしますよ」という、「このタイミングで辞めたらいいんじゃないか?」と思うようなメリットを伝えて退職勧奨を行うことがステップ3になります。

ここ、いろいろと書いておりますが、いつ退職勧奨を行うかは重要で、これは業務指導前であったり、懲戒処分前であったり、処分後であったり、あるいは懲戒処分の公表後であったりですね、いろんなタイミングがあると思います。

これ、何が一番いいのかっていうのは一概には言えないです。もう、本人や会社の状況であったり、あるいは証拠の積み重ね方など、総合的な判断をした上で考えないことになりますが、この事例では、このタイミングで退職勧奨を行いました。

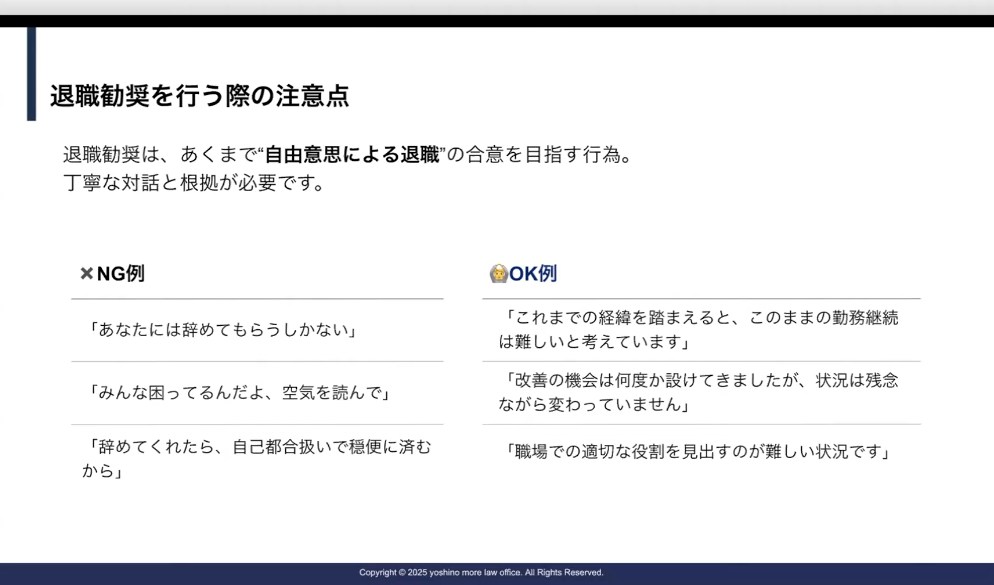

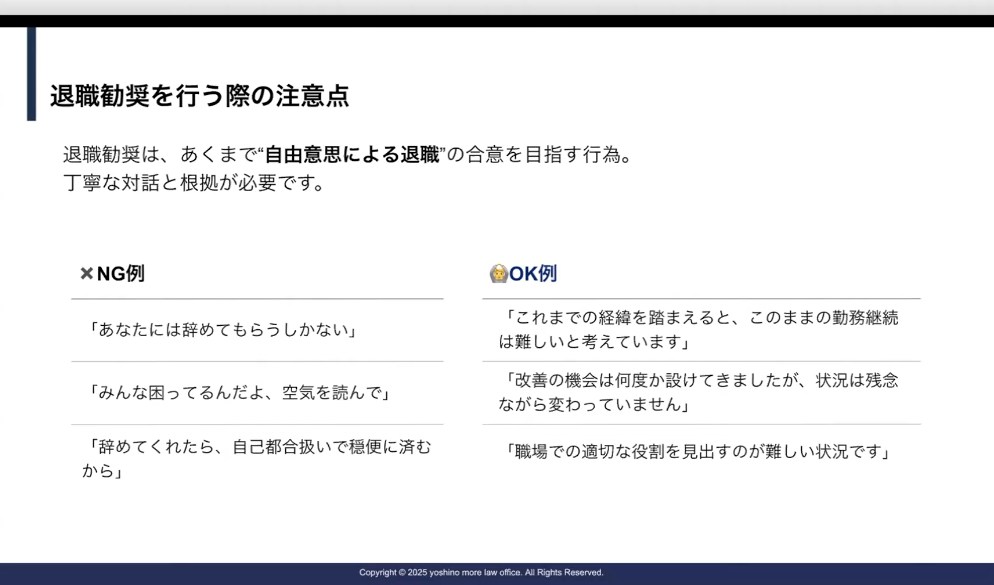

強制的に退職させるようなコミュニケーションはNG

要は、懲戒処分したけれども治らなかった。じゃあ、(処分として)さらに重たいものがあると本人もわかるわけだし、「このまま続けていくのは良くないんじゃないか」ということで、このタイミングで退職勧奨を行い、辞めてもらう。

実際の事例としては、ここのタイミングで辞めていただいたかたちになりますね。

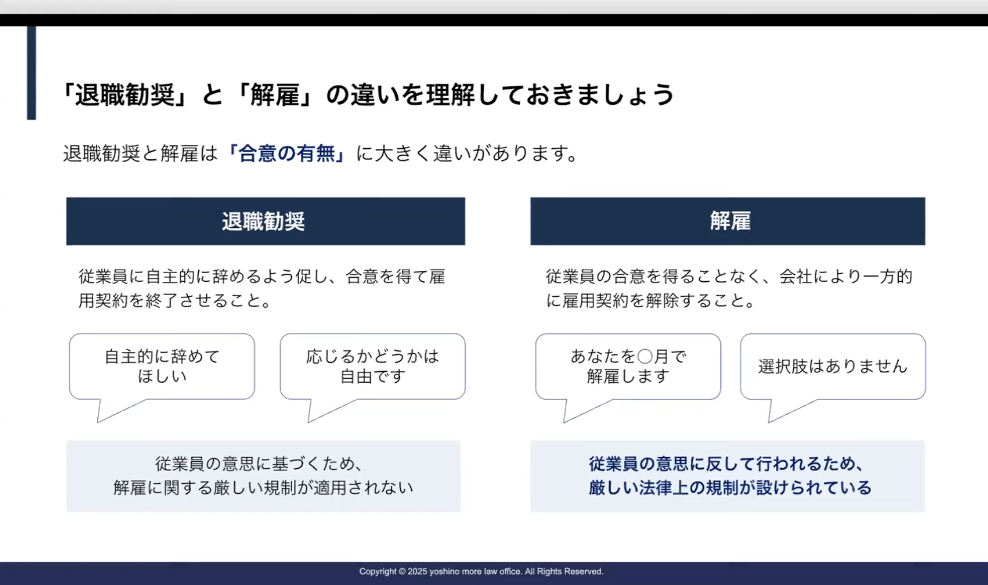

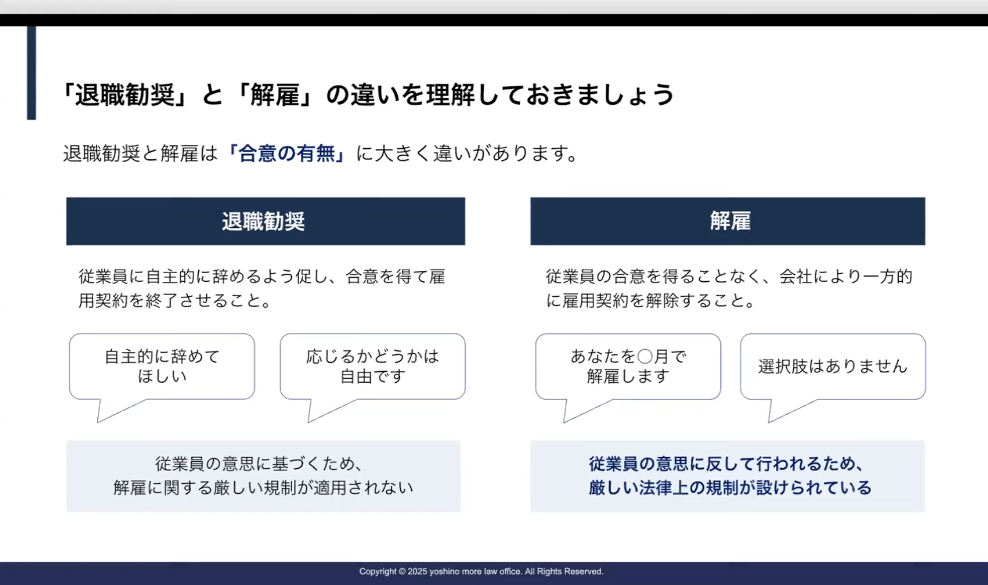

退職勧奨と解雇の重要な違いは、合意があるかどうかです。退職勧奨の場合は、「辞めますよ」って社員の方が認めたということですね。でも解雇の場合は、社員が認めていないんですね。

なので強制的に辞めざるを得ないような話し方をしてはダメです。そのような状況に持っていくのもダメになります。例えばこういう、話し方NG例があります。

自由意思による退職の合意を目指すというのが退職勧奨になります。これ、実際、裁判で解雇か合意退職かで争われている事例。私も何件か経験してきております。

裁判所に「書面があって、だから辞めた。だから合意退職なんですよね」と自動的に考えてもらえるかっていうと、そうではないです。

書面が仮にあったとしても、裁判所はその書面を書くに至った経緯や話し合いの仕方とかまで踏み込んで、自由があったかどうかがポイントになります。

少し前からそうなんですけど、最近では録音されることが非常に多いです。ですので、その場で話されていることが裁判の中で直接出てきた時に、「もう、いてもらったら困るから辞めてもらうしかないで」とか、そういうような言葉が直に出てきます。そうなったら、これは退職勧奨ではなく解雇になってしまいます。なので話し方は非常に注意が必要になります。

退職勧奨を断られた場合の対応策

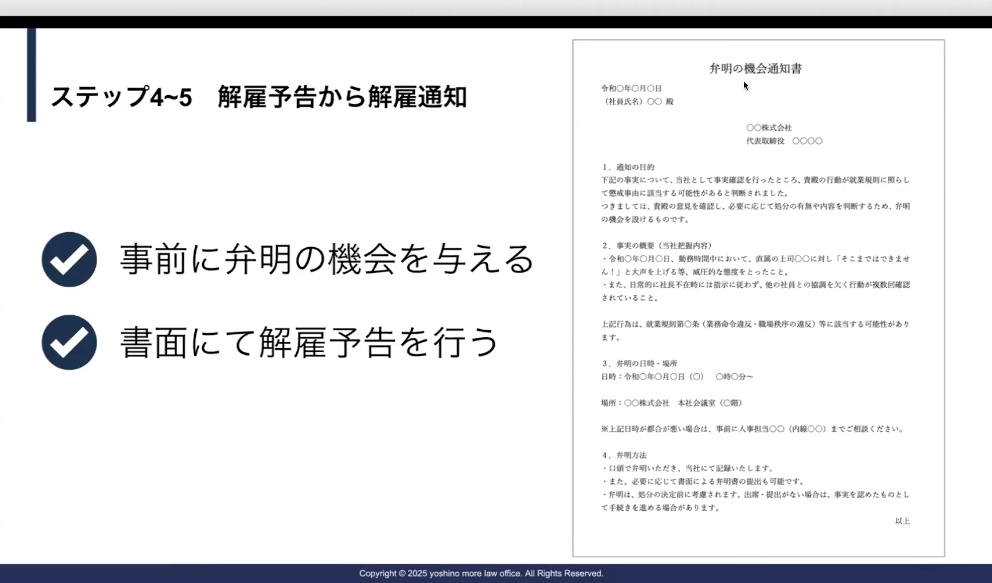

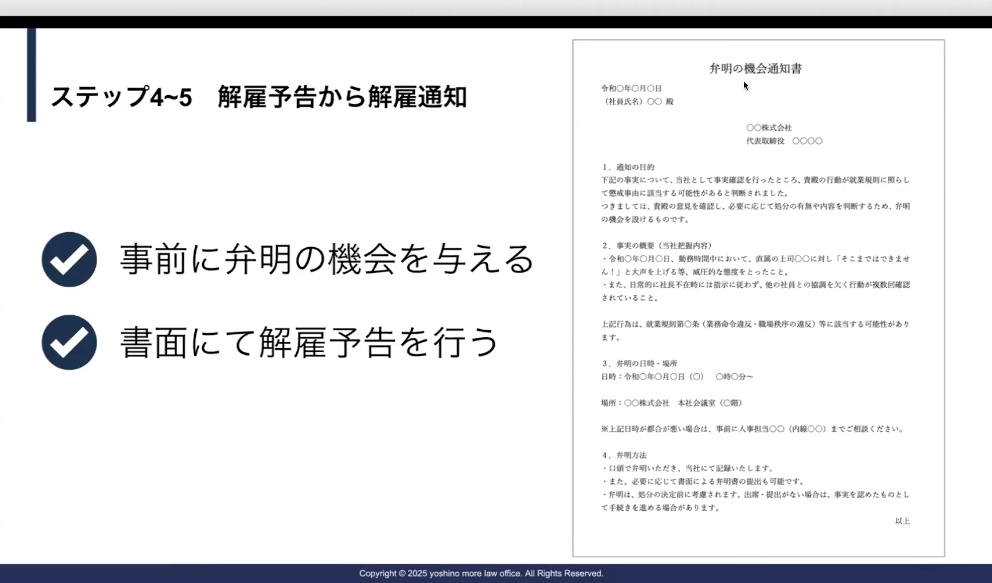

そしてステップ4、ステップ5。「退職勧奨に応じません」となった場合は、事前に弁明の機会を与えて、書面にて解雇予告を行って解雇するのが実際の事例になります。

弁明の機会、通知書のように書面で準備して、「これで弁明してくださいね」っていうところまで準備される企業さんは非常に少ないかなと思いますが、裁判上で、手続をきちんと取りなさいっていう考えがあります。

私としては「機会をきちんと通知しました」ということまで残すのが、解雇に向かっての1つのポイントだと考えています。

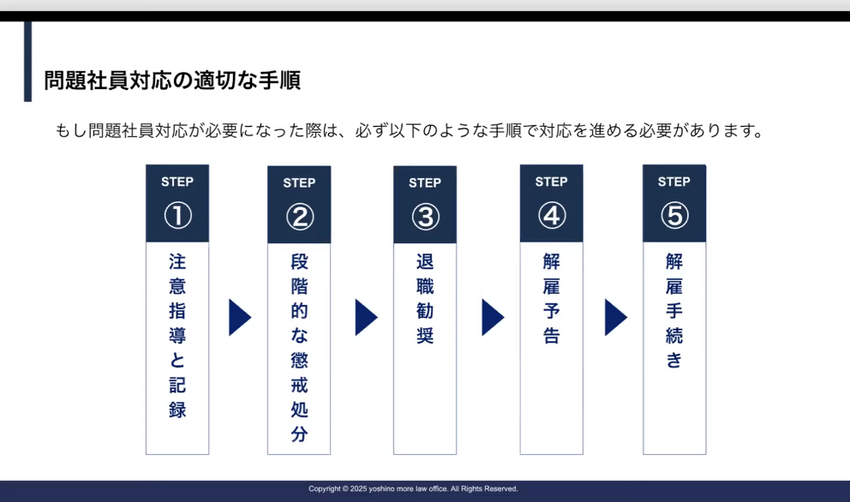

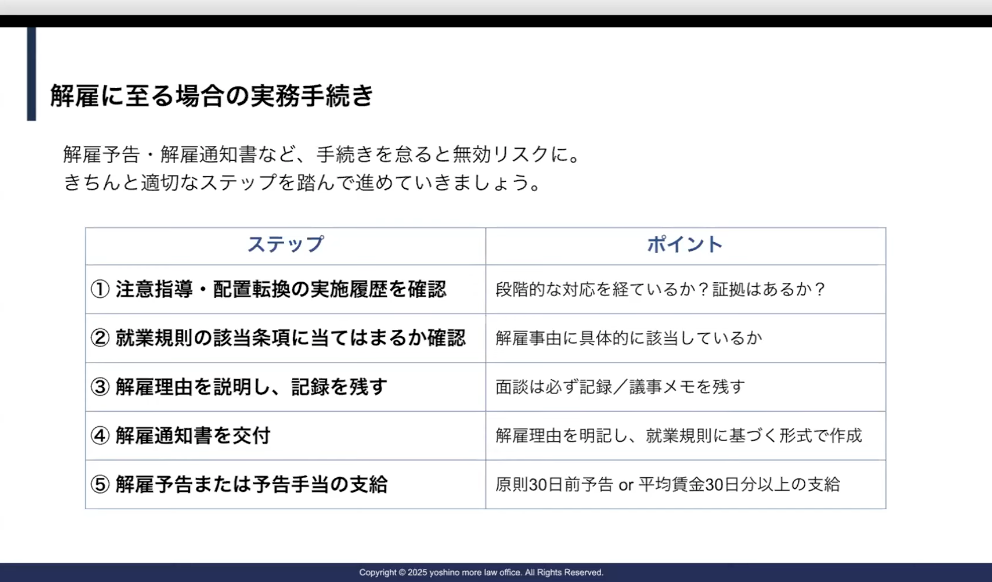

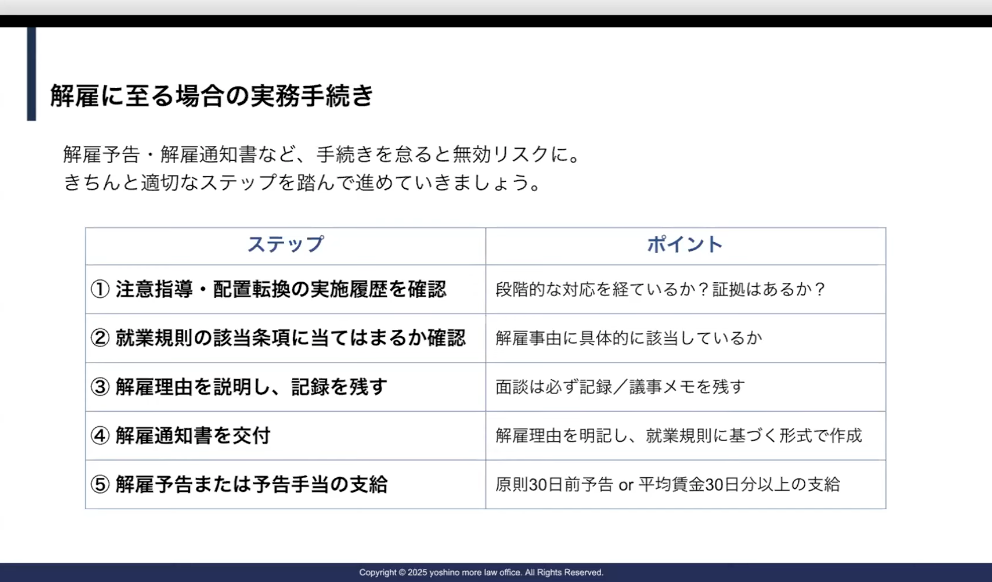

解雇に至る場合の実務的な手続については、こういうかたちでステップをきちんと踏んでいきましょうねということを記載しております。

というところで、簡単にステップ1、2、3といきましたが、まずステップ0としては、全体の方向性を定めた上で、一貫性を持って対応方法を考えて、その対応に基づいて業務指導をきちんと行って、記録も取って懲戒処分も考えて、その上で合間合間で退職勧奨を(行う)。いつのタイミングで辞めてもらうのが望ましいかを考えていくということですね。

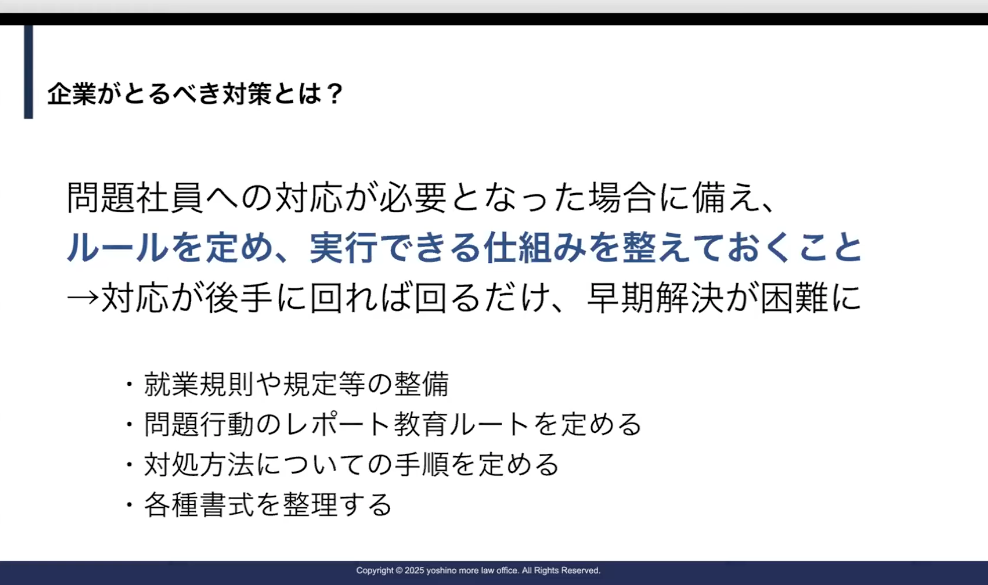

問題社員に対応できる仕組み作りが大切

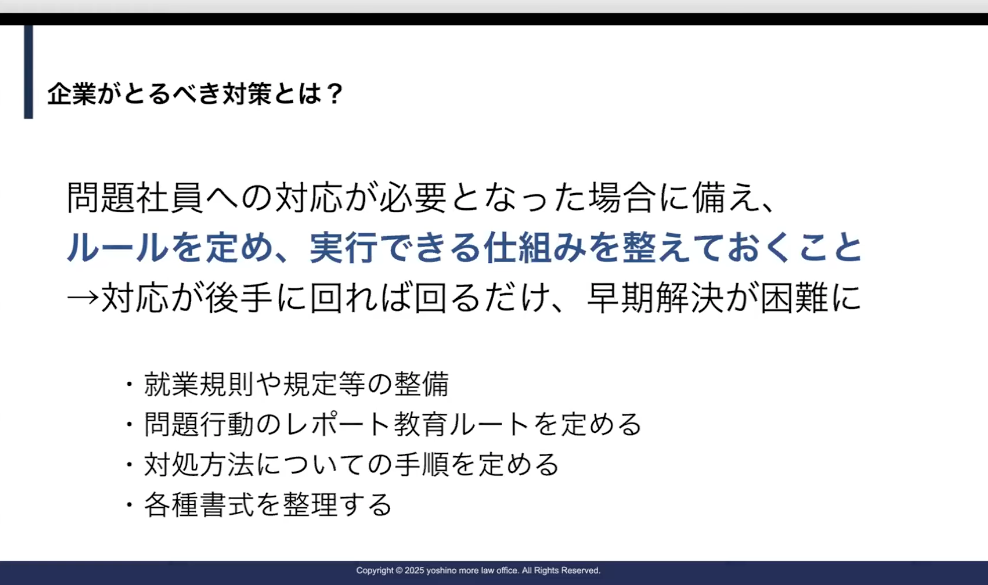

ここで企業が取るべき対策として、私としてはこのように考えております。要はケースバイケースで、いきなり「問題社員が出てきました。だから、じゃあ、どうしよう?」だと、後手に回る可能性があります。

ですので事前にルールを定めて、それを実行できる仕組みを整えておくことが、早期解決にとって重要だと考えています。

簡単に言うと「就業規則を整備しましょうね」「教育ルートをきちんと定めましょうね」「対処方法について、手順は一応決めておきましょう」「その場合はこの書類を使いましょうときちんと整理しておきましょう」ということですね。

4つのポイントで職場トラブルに強い組織へ

なかなか書類まで整理して決めている企業さんが少ないように感じています。ですので、まずは問題が起こっていない時こそ、事前に仕組みを作っておくことが重要かと考えています。弊社ではこういった取り組みを実際にしております。

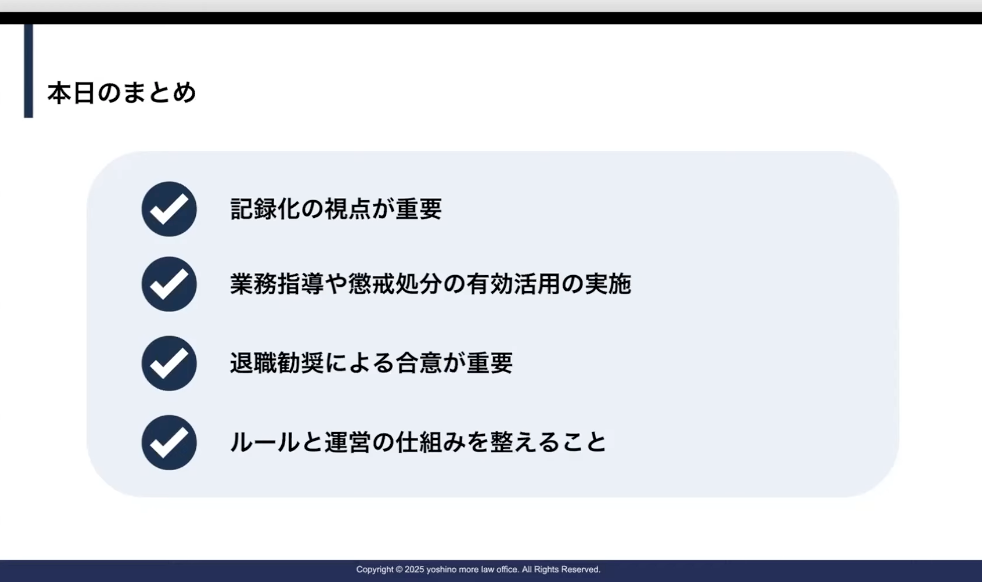

というところで、全体のまとめとしてはこの4点ですね。記録化の視点が重要だということ。そして2つ目が、業務指導や懲戒処分の有効活用をしましょう。さらに退職勧奨による合意というのも重要ですね。解雇が無効になる可能性が非常に高いのは退職勧奨で、合意が重要になりますと。最後、ルールや運営の仕組みを整えましょうということですね。これが本日のまとめになります。

私からは以上になります。45分とちょっと長い間でしたが、ありがとうございました。

PR

PR