国内外のスタートアップやアーティストが集まる「Tech GALA Japan(テックガラジャパン) -地球の未来を拓くテクノロジーの祭典-」から、セッション「私たちはどう生きたいか -テクノロジーは私たちを本当に幸せにするのか?」の様子をお届けします。株式会社HEART CATCH 代表取締役 プロデューサーの西村真里子氏、Whatever Co. Producer / CEOの富永勇亮氏、作家の上田岳弘氏が、デジタル技術によって故人を再現する「死後デジタル労働」などのトピックについて語り合います。

デジタル復活をめぐるアンケート調査

富永勇亮氏(以下、富永):こういう議論が行われた時に、やはり実際にどうなのか? 2020年に日米でアンケートを採って調べてみました。

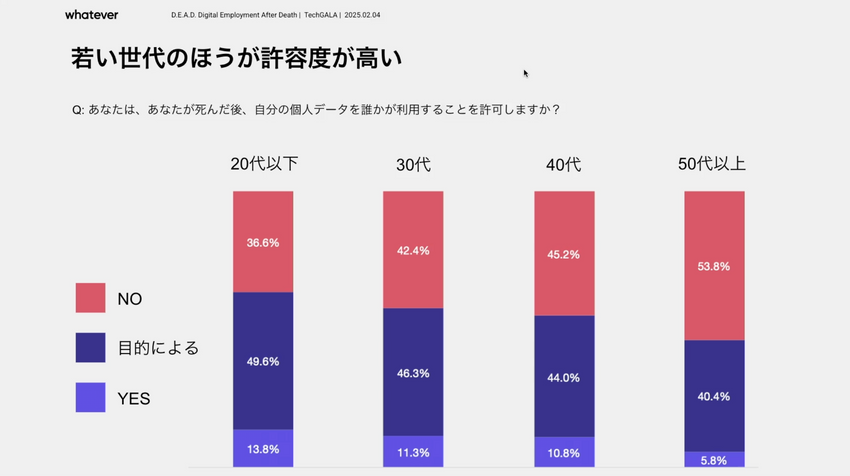

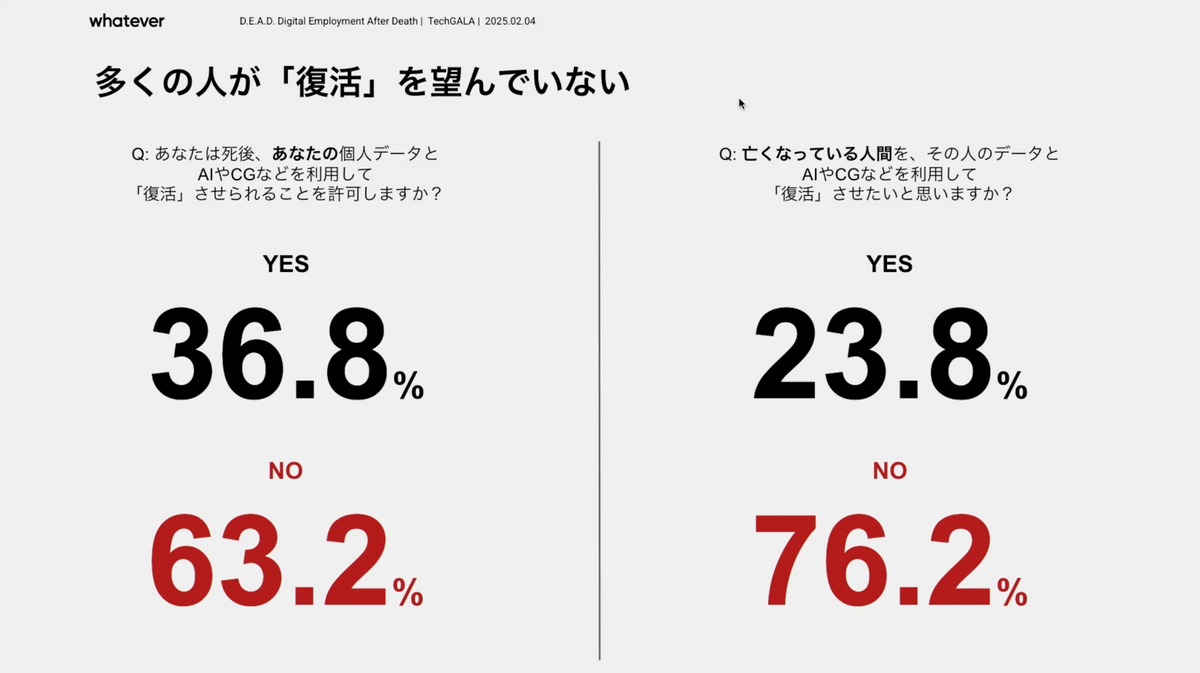

その結果がこれです。左側が「自分自身の復活を望む?」、Yes or Noです。右側は「他人の復活を望む?」です。どちらにしても、Noが圧倒的に多かったと言えます。

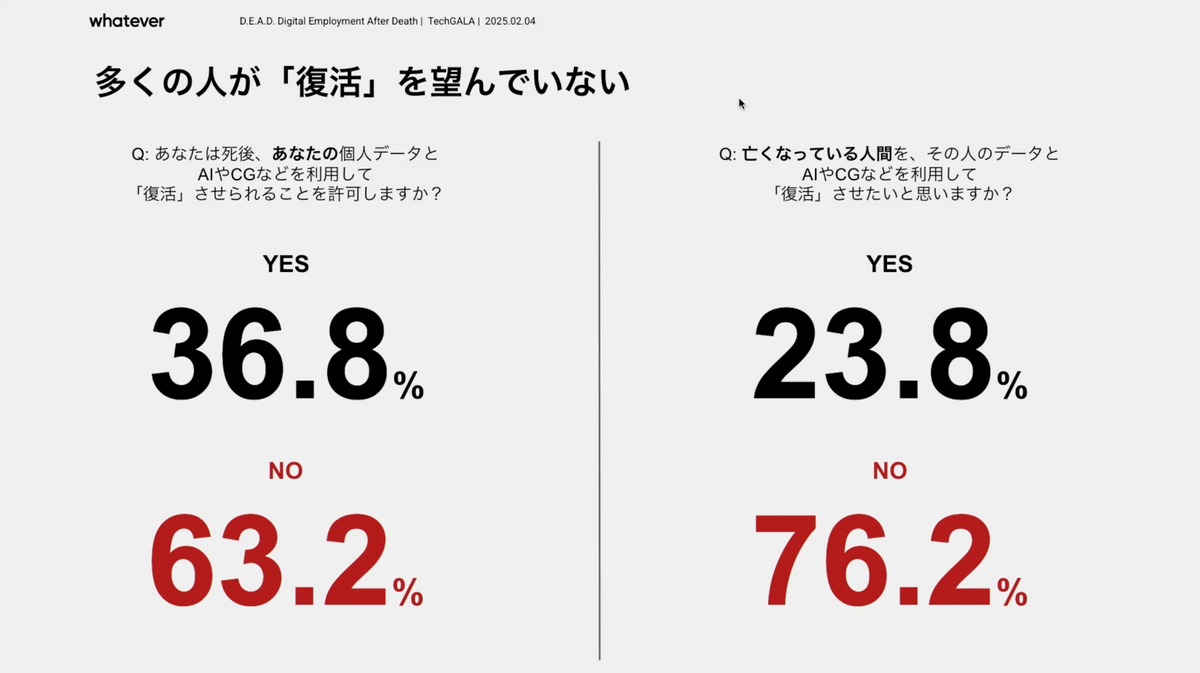

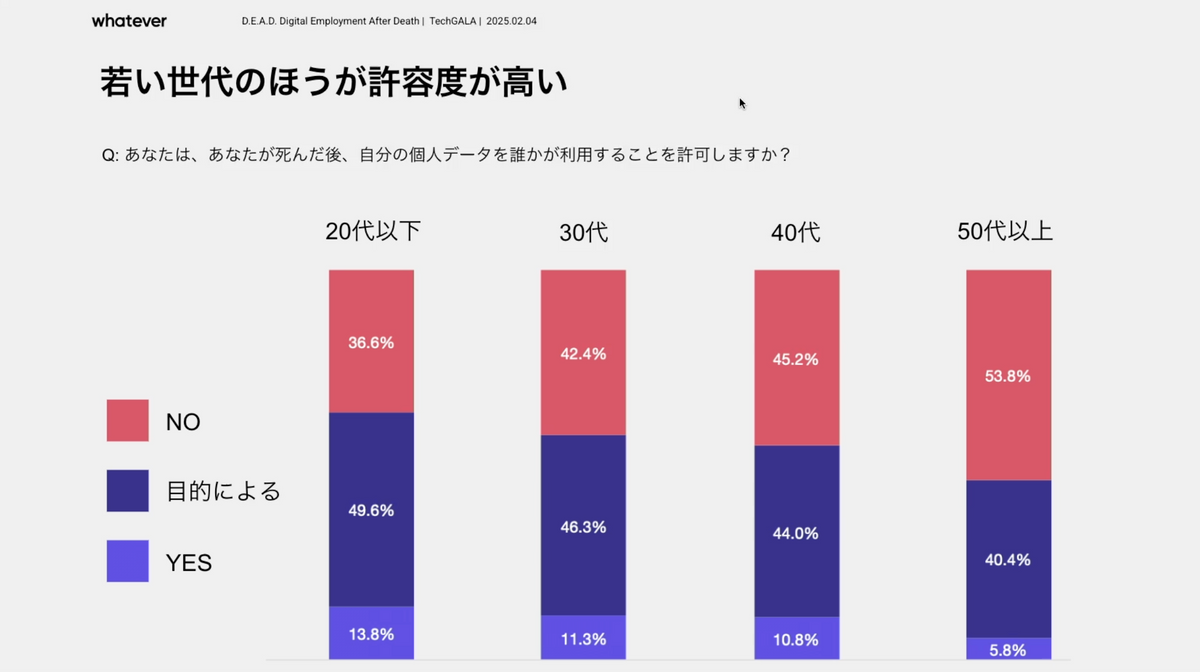

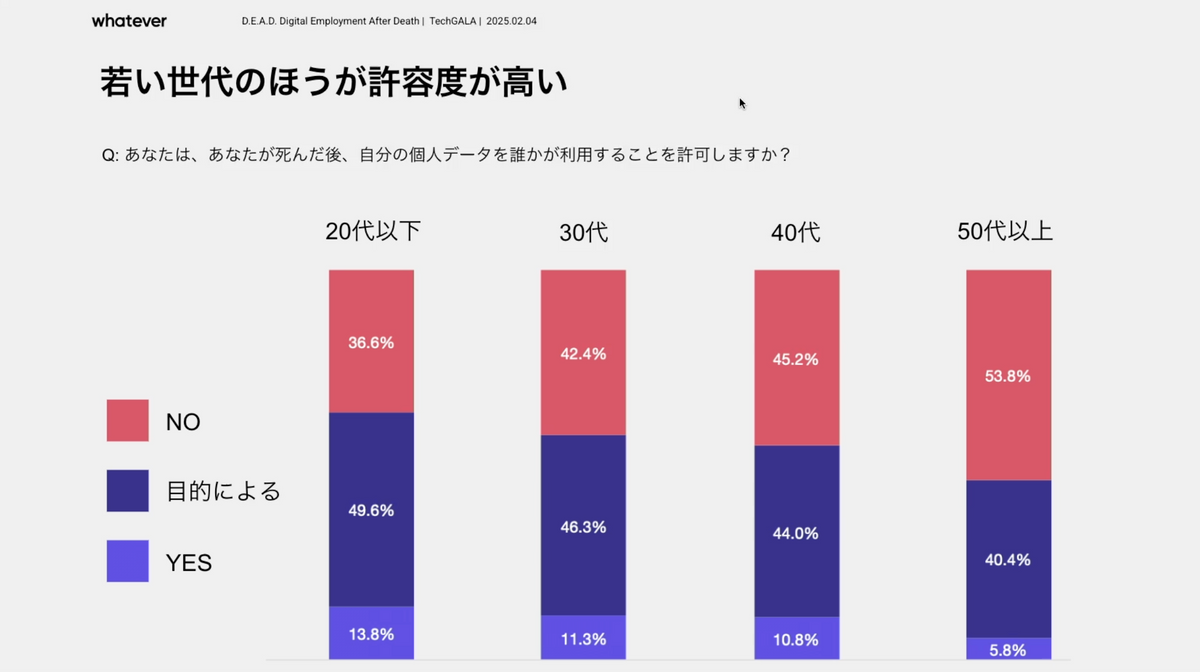

もう少し深く見ていきますね。これは年代別に見てみたんですけれども、やはり若い世代のほうが許容度が高い。例えば50代と20代でYesを比べてみると、ほぼ10ポイントぐらい、20代のほうが多いとわかります。

西村真里子氏(以下、西村):ちょっと気になったのが、「目的による」。この目的って、「家族だったらいいよ」とか、限定利用みたいな意味ですか?

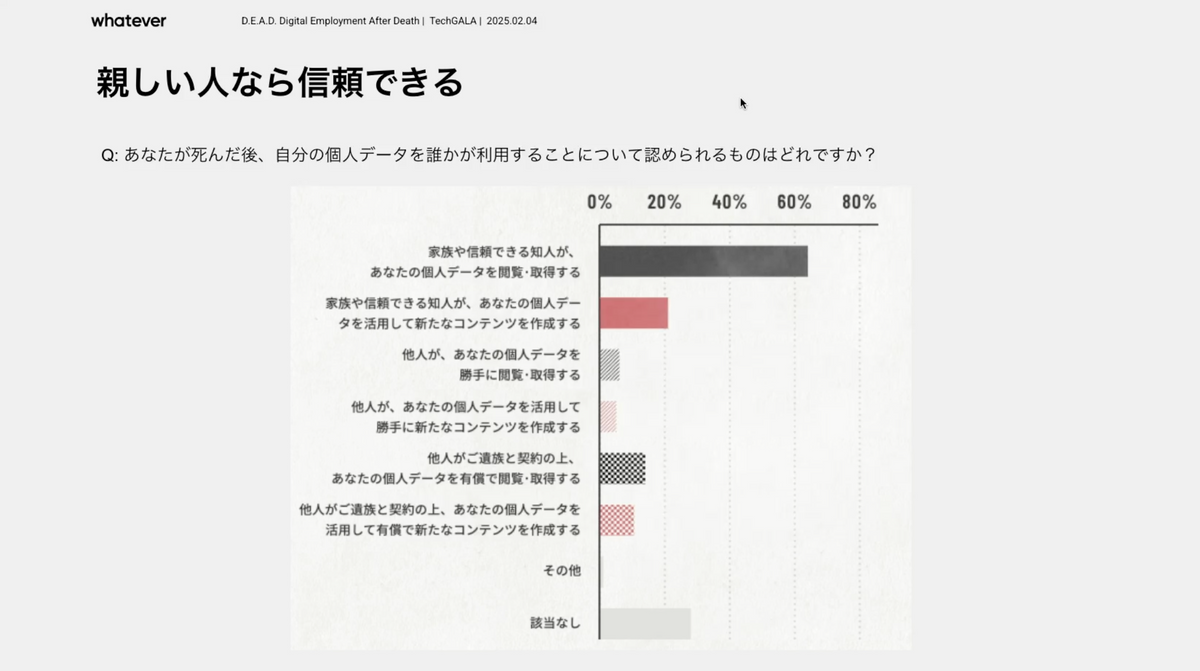

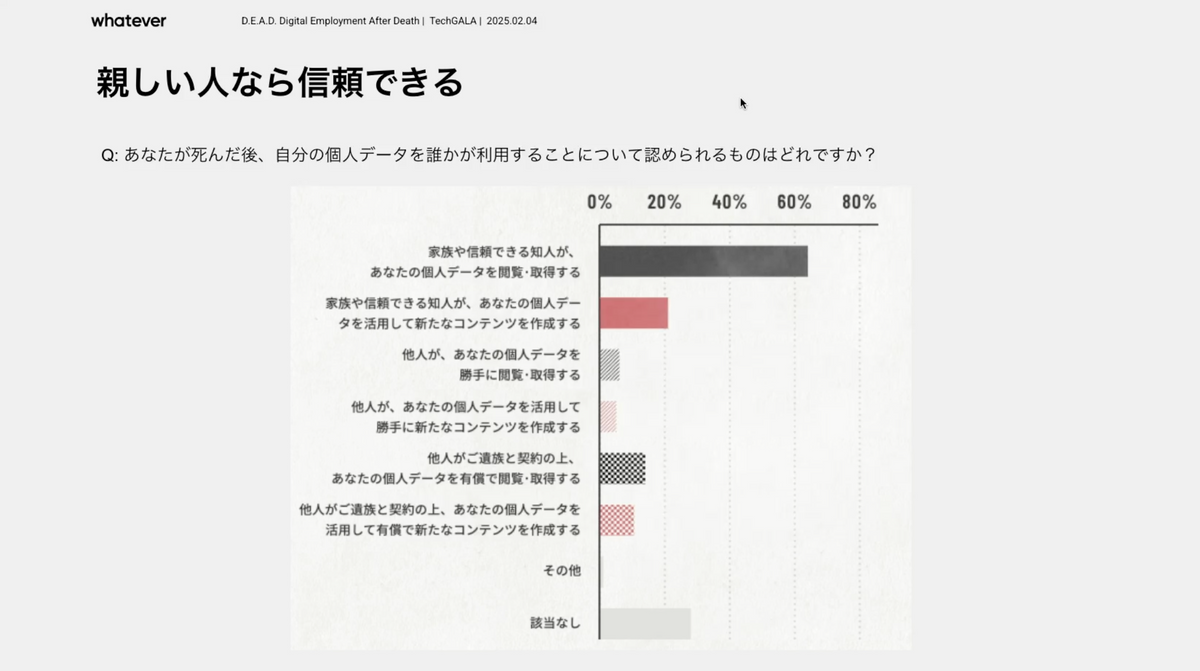

富永:まさにそうです。次を見てみましょう。「誰なら許可するか」というところが、まず1つ目の目的です。親しい人や家族だったら、60パーセントぐらいの人が、Yesの中でもさらに許可しています。これはあくまでもYesの中でですよ。

これが他人に公開するとなると、一気に20パーセントを切る感じですね。つまり、親しい人なら信頼できるから、自分が復活した後でも見てもらってもいいということです。

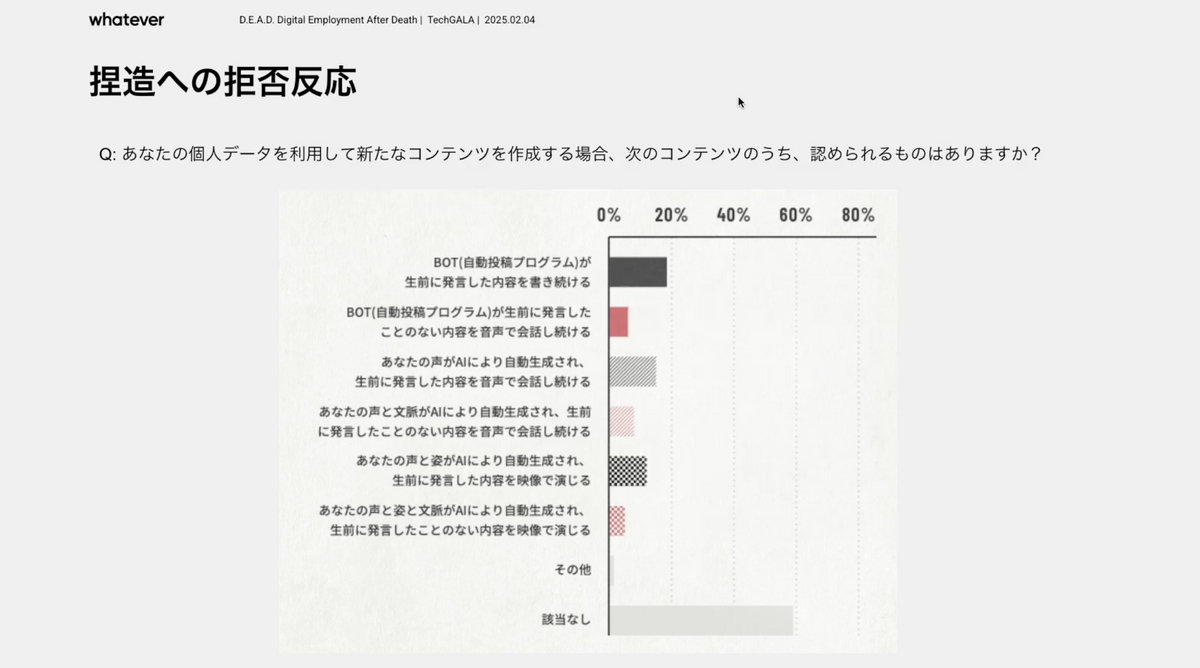

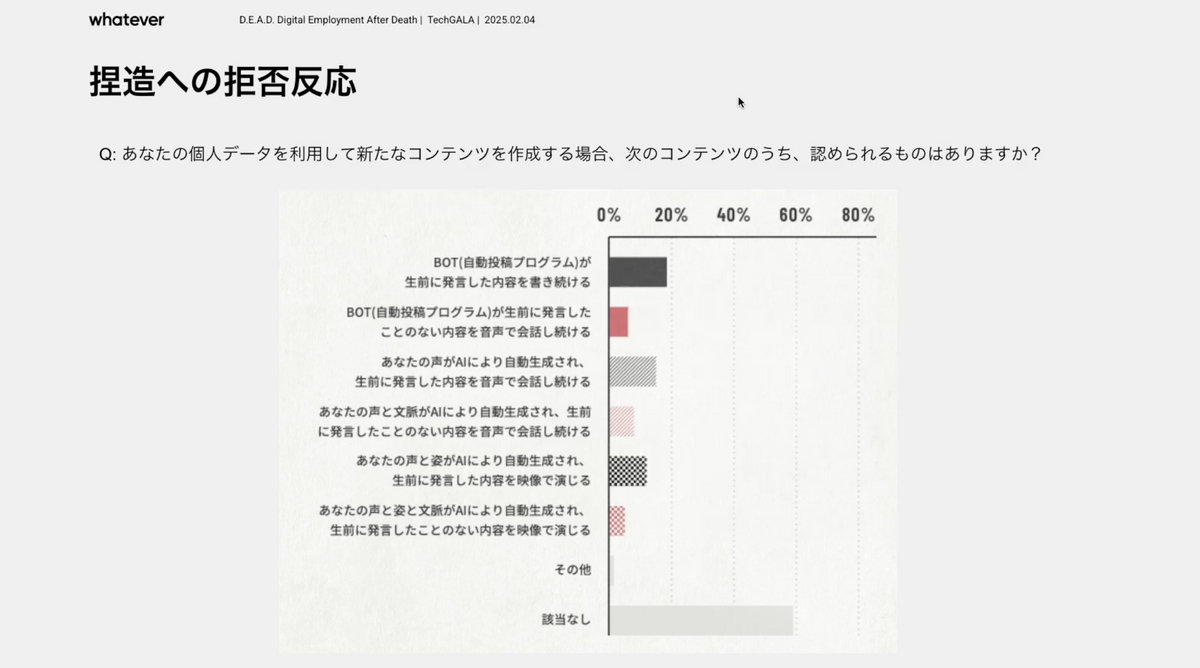

今聞かれた「目的」がまさにこれなんですけれども、この「BOT」はいわゆるテキストデータですね。次、声のデータ。そして最後が、姿・形。つまりCGで作ることになります。テキストだったらOKだけど、復活の解像度が上がっていくと拒否反応が出てくることも見えています。

西村:おもしろいですね。人間って日々変わっていくのに、「死後の自分は今までのままでいてほしい」みたいな。

富永:いや、おもしろいですね。その人にとっての、「私にとっての私」と「私にとっての真里子さん」って、ちょっと違うじゃないですか。

西村:確かに。

富永:真里子さんにとっての真里子さんとはまた違うので、それによっても復活させるレベルが変わってくる。

西村:はぁ、おもしろいっすね。

富永:ありがとうございます。

西村:(笑)。

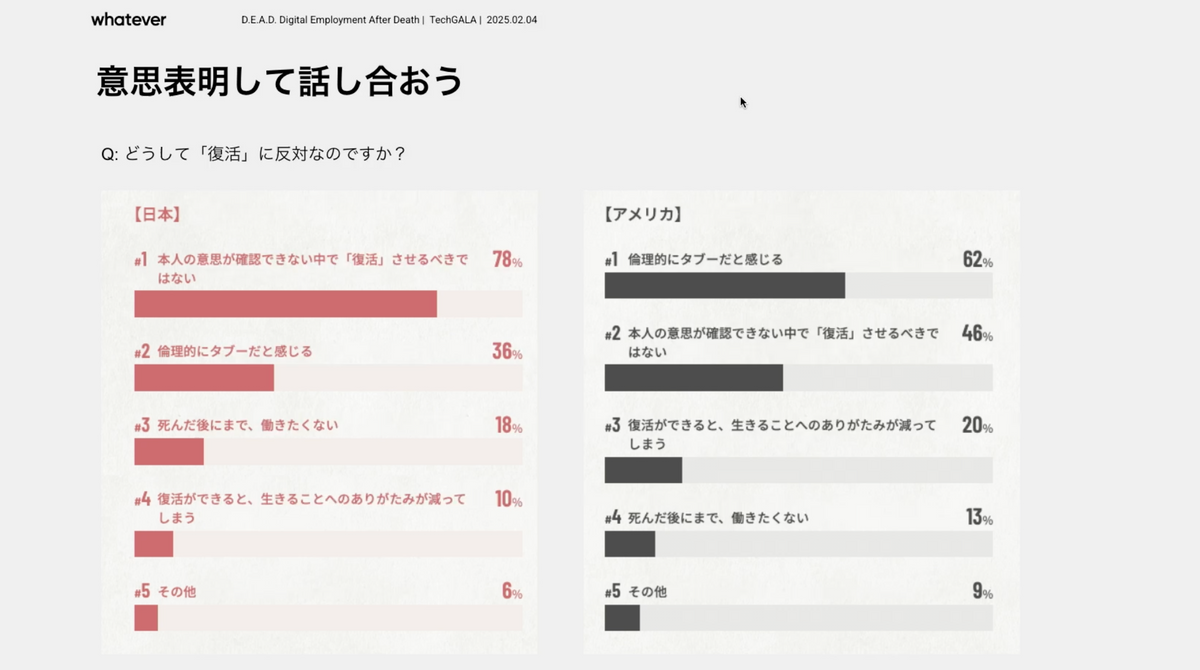

反対理由に見る国民性の違い

上田岳弘氏(以下、上田):(笑)。自分の復活はOKだけど、他人の復活は嫌だみたいな。その配分がおもしろいなと思って見ていましたね。

西村:私はちょっと意外だなと思っていて。というのは、「おばあちゃんとか、お餅を作ってもらいたいから復活したらいいな」とか、家族だったら「他者に生き返ってほしい」と思うかなと思ったら、数字的にけっこう低い。

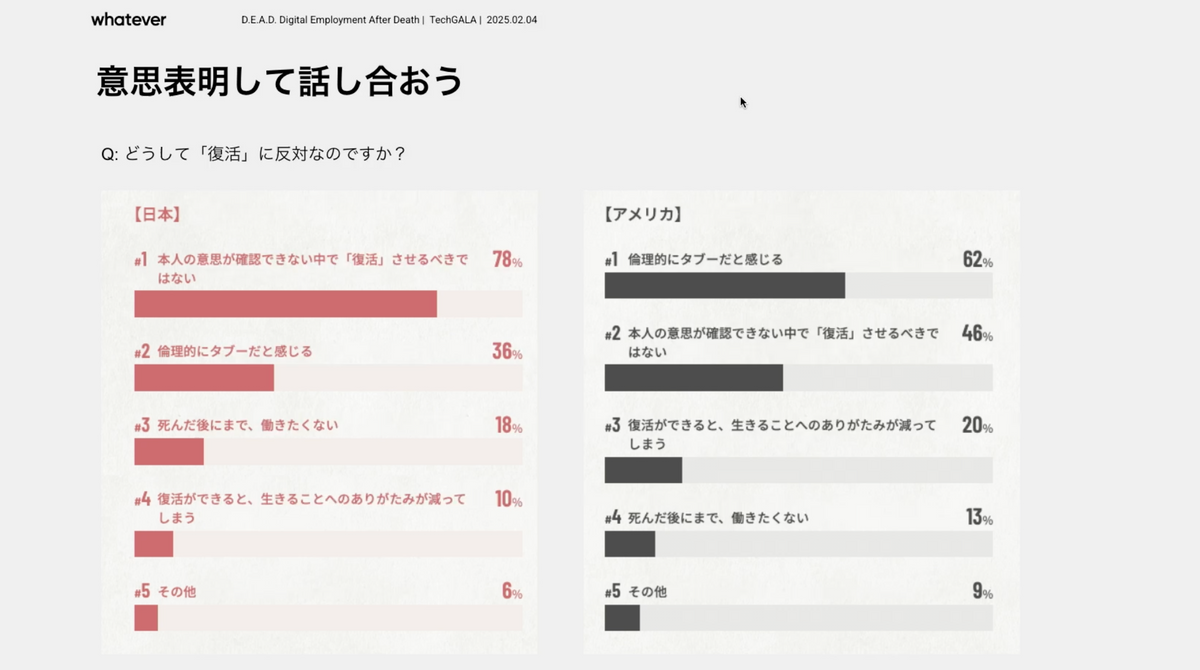

富永:いいですね。まさに「復活に反対する理由は何ですか?」という質問をしていて、日米で比べてみた図です。

西村

西村:おもろい。

富永:この1位が興味深いんですけど、日本人は「本人の意思が確認できない中で、復活させるべきではない」と言っているんですね。

西村:そうか。「ばあちゃん、お餅作ってよ」と言っても、おばあちゃんに「私、嫌だよ」と言われたら、どうしようもないものね。

富永:真里子さんはいいけど、きょうだいがいたり、他の人が言うかもしれない。

西村:あ、確かに。

富永:つまり、これって本人をおもんぱかる、すごく日本的な考え方です。

西村:なるほどなるほど。

富永:それに対して、多民族国家のアメリカでは「倫理的にタブーだと感じている」ということが、圧倒的に1位なんですよ。やはり宗教観とか、多民族かどうかとか、もちろん死生観も反映されますよね。その最たるものが結果に出ているのかなと思います。

西村:ちなみに、おっしゃるとおり、アメリカと言っても宗教とかいろいろとあるじゃないですか。(今回のアンケートは)カリフォルニアで取ったとか。これはどういう感じなんですか?

富永:まさにそうなんですよ。実はデータを取る時にいくつか選択できるのですが、コーンベルト(アメリカ中西部に広がる、トウモロコシの栽培で有名な地域の総称。保守的な住民が多い地域とされている)を外しています。西と東で取ったデータなので、真ん中でドバンと取ると、ちょっと違ったデータが来ると思います。

西村:了解、了解。

富永:そういう意味では、中西部はもっとタブーが強いと思います。

西村:ありがとうございます。それでもこれぐらいか。なるほどでございます。

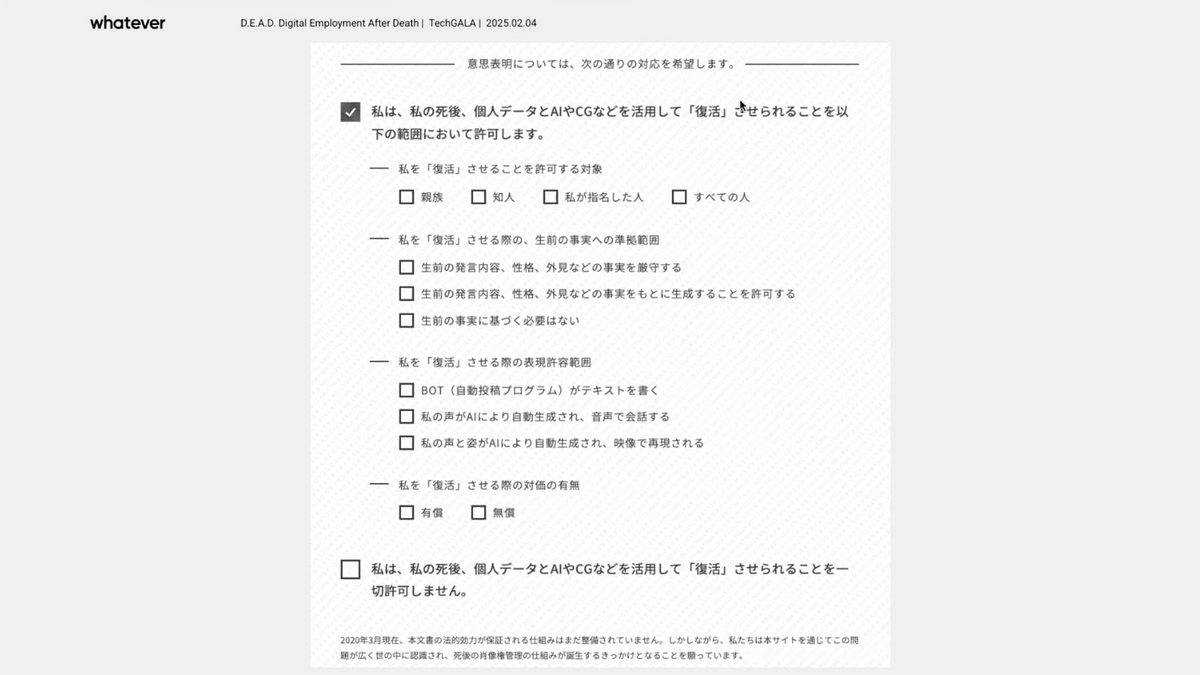

デジタル復活に対して生前に意思表明しておく

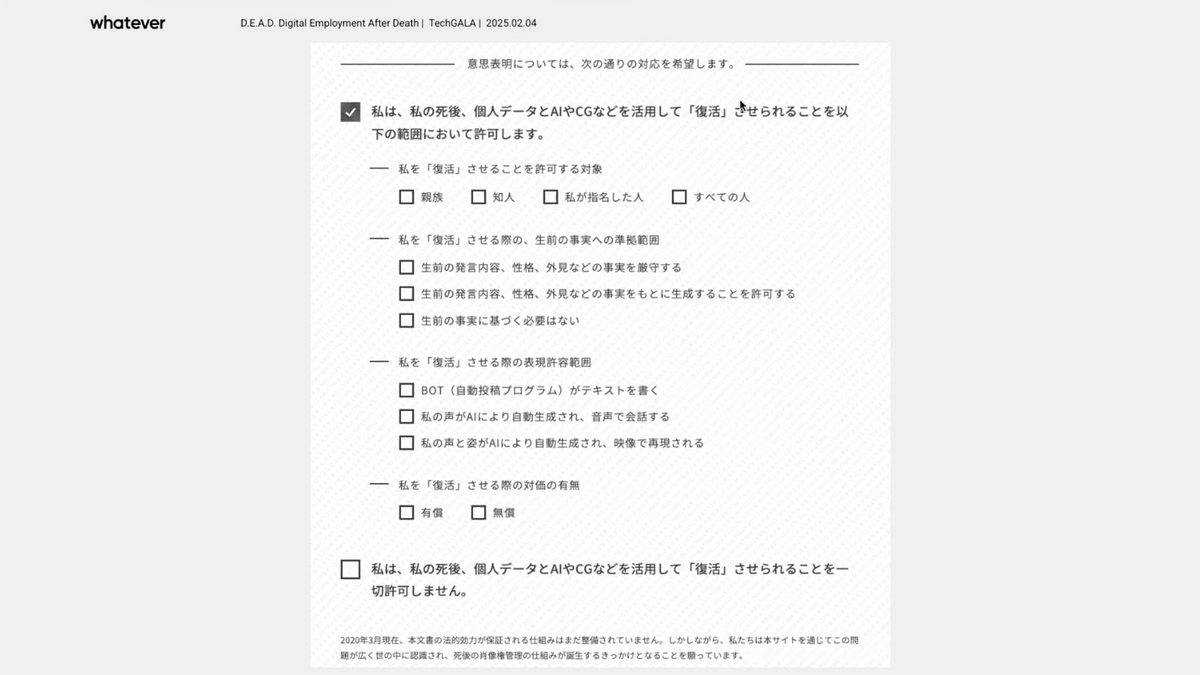

富永:いずれにしても、これだけ多くの人が復活を望んでいないということがわかりました。そこで私たちは、臓器移植提供カードを参考にしながら、新たなプラットフォームを考えました。

それは、自分が死後復活を望むのか、それとも望まないのかを証明できる「死後労働意思表明書」です。D.E.A.D.の

Webサイトから宣言できるようになっています。

基本的にはYes or Noで宣言するんですけれど、真ん中のほうはYesの解像度です。誰にだったら許可するかとか、生前の範囲を誰に定めておくのかとか、細かくできるように。そして最後に一応、(データを他人が利用する際に)有償か無償かも言えるようになっております。

最後に書いているんですけど、現時点では当然ながら法的拘束力はありません。実は死後、自分の肖像権みたいなものはなくなるんですね。

なので、これは法的にはまだ何の価値もないのですが、今後、死後デジタル労働を拒否できる可能性があると捉えてもらえたらいいと思います。PDF、もしくはカード型にして持つことができます。

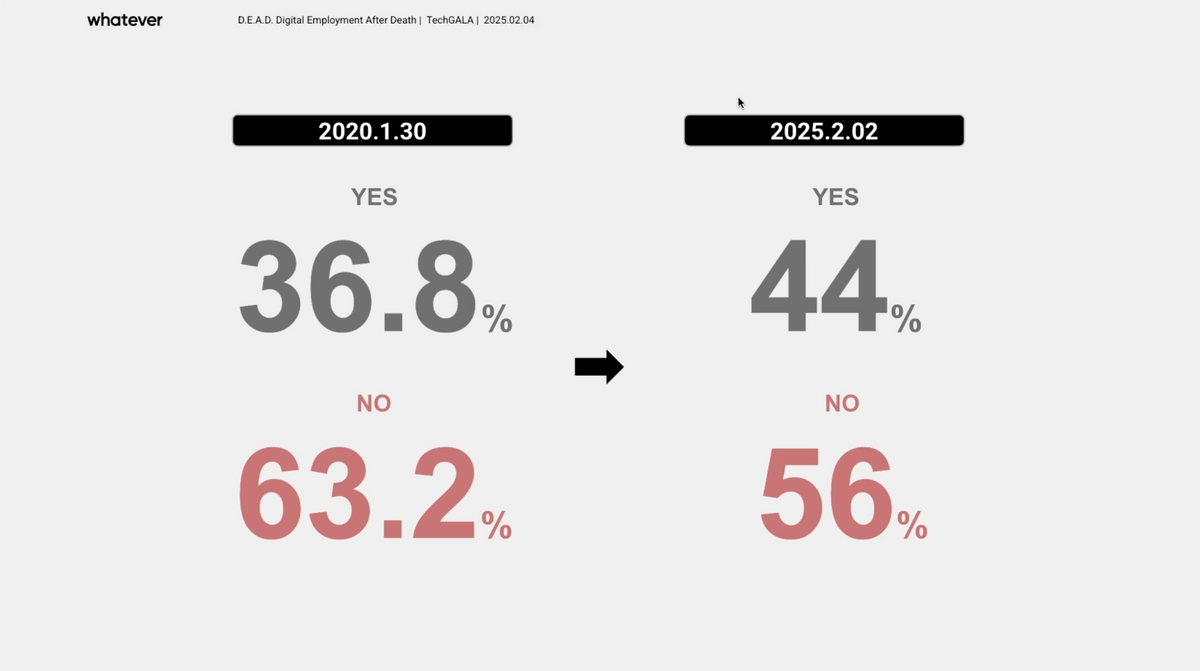

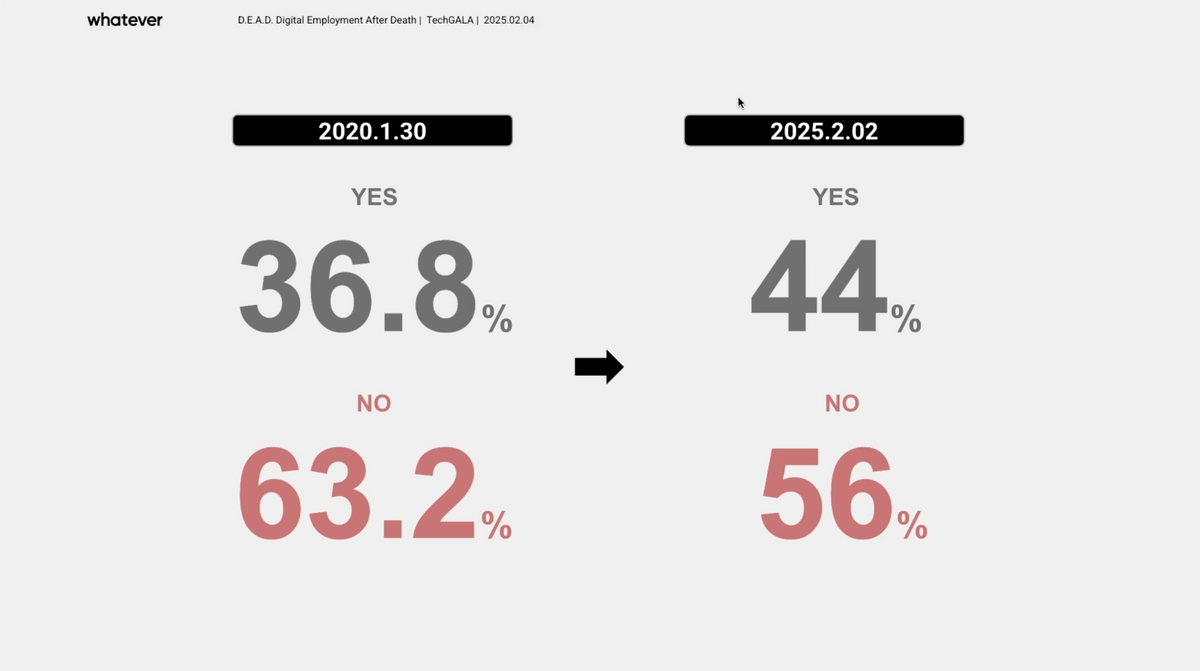

私たちは2020年にこの活動を始めたのですが、ここまで延べ8万2,000人ぐらいが体験してくれて、かつ、お台場の日本科学未来館とか、六本木のの21_21 DESIGN SIGHTなんかでも展示して、10万人ぐらいの人たちが体験しています。実は2020年~2025年の5年間で、プラス(Yes)が7ポイント増えているんですね。

西村:すご。なるほど。

富永:これはやはり、テクノロジーの進化が、「復活」のリアリティを高めていると言えるんじゃないかと。先ほど上田さんが、「いや、これは当たり前になるから、僕は小説のテーマとして扱わないよ」とおっしゃったとおりなんですけれども。

実際に社会が、「復活」というものを身近に感じていると言えるかなと思います。ぜひみなさん、こちらのQRコードから、復活したいかどうか、宣言してみてほしいなと思います。

「新しいテクノロジーは倫理的空白地を生む」

西村:ワオ。勇亮さん、ありがとうございます。すごく刺激的です。ここでまた上田さんに。今回の私たちのテーマは、「テクノロジーは私たちを本当に幸せにするのか?」です。

今の勇亮さんのプレゼンテーションはテクノロジーの問題じゃなくて、ある意味、私たちの「生きる」とか「死」とか、究極の問いとして「存在って何だろう?」みたいなことを、突き詰めているなと思ったんですけども。

テクノロジーって便利にするだけじゃなくて、私たちの存在を脅かすものなのか、考えさせるいいものなのか、上田さんはどういうふうに見ています?

上田:影響力の強いテクノロジーが出てきた時に、僕はよく「新しいテクノロジーは倫理的空白地を生む」みたいな言い方をしているんですね。

すでに実用化されているもので言うと、出生前診断とかNIPT(出生前診断の一種。妊婦の血液中に含まれる子どものDNAを分析して、疾患リスクを調べる検査)で、胎児の遺伝子の情報がわかってしまう。

もしそれがなかったら、「授かりものだから」と受け入れるところがあったんですが、わかってしまうので、まず「検査をしますか?」と問われる。

検査をして結果を聞いた上で、「じゃあどうしますか?」と、また問われる。新しいものなので法律もそこまで整備されていないし、「普通はこうだよね」とか「こうやったほうが正しいよね」みたいなこともなくて、自分で判断しなければいけない。

西村:確かに。

上田:というところを、僕は個人的に「テクノロジーは倫理的空白地を生む」と言っています。特にここ数十年、テクノロジーがそういった空白地を生み続けている実感は、たぶんみなさんにもあるんじゃないかなと感じていますね。

デジタルならではのスピード感と細分化

富永:おっしゃるとおりですね。僕なんかはFlashがなかったら、たぶんクリエイターになっていなかったので、テクノロジーによってエンパワーされている人間だと思うんですね。倫理的空白地や法整備みたいなもので言うと、テクノロジーだけでもないかなと思っていて。

西村:なるほど。

富永

富永:(スライドを示して)これは臓器移植の例です。日本では1968年に第1回目の心臓移植の症例があるんですけど、そこから法律ができるのに約30年かかっているんですよ。免許証の裏に付いたのは2010年なので、42年かかっています。

西村:おー、なるほど。

富永:42年です。テクノロジーと医療が違うのは、スピードだと思うんですよ。だから、最近のディープフェイクや生成AIが出てからの、みんなの感覚の変容です。ぜんぜんスピード感が違うじゃないですか。

西村:本当ですよね。

富永:ここにおもしろさがあるなと思って。もう1個事例を挙げておくと、アメリカのハリウッドで「SAG-AFTRA(全米映画俳優組合)ストライキ」が行われました。これって日本にも「ハリウッドでストライキが行われたよ」「すごい経済的損失だ」と伝わったと思います。

何を議論していたかというと、最後まで残された課題は、実際の俳優から虚像を作り出すAIに関してです。すごくおもしろいのが、俳優に関して3つ定義されていて、1つは、本人から生成されたレプリカ。もう1つが、データを使って生成されたレプリカです。最後の1つが、完全に人工から作られたレプリカ。

西村:immaちゃん(バーチャルモデルのインフルエンサー)みたいなものか。

富永:「Synthetic Human」と言うんですけど、『ドラゴンボール』で言うとサイバイマンみたいなものです。完全に人ではないものなんですよ。この3つを定義にしたことによって、俳優がAIに仕事を奪われないと約束させたと言われているんですね。

西村:なるほど、この3つ。おもしろいですよね。先ほどの「死後デジタル労働」も、もうちょっと細分化していく余地もあったりとか。

富永:ですです、あるんです。

西村:ですよね。あ、上田さん、どうぞ。

上田:ちょっとおもしろいのが、完全に人工で作ったとしても、偶然なのか必然なのか、実在の人に似てしまったりとか、実在の人の思考回路に似ていたりとか、あるいはほぼ同じだったりとかって起こり得るじゃないですか。そこもけっこう問題になってきていますよね? 。

富永:確かに。今は一応、データはフェアユースが基本になっているので、それで考えると、「完全の完全」が本当に完全か、議論の余地というか、疑わしさがあります。

上田:そうですよね。

スティーブ・バノンの警告

西村:今回のテーマで、今まではスキャンするとか、データをどんどん学習させて「私」を作るみたいなことでしたけど、今はイーロン・マスクさんのニューラリンク(脳に埋め込むインタフェースを開発している企業)とか、より自分を構成するものの近くからデータを取るようになると、「本当にそれは他人なのか?」という疑問も生まれる。

「ニューラリンク経由でできたものは自分なのでは?」みたいに思ってしまうと、「私はどこまで拡張していくのか?」というところも、けっこう大きくなってくるなと思うのと。

ちょうど直近なんですけど、今回のテーマである「テクノロジーと人間」に、政治的なものも入ってくると思っていて。

それはなぜかと言うと、スティーブ・バノンさんという、トランプ政権第1期を非常に戦略的にやった方がいます。今も政権を支えていて、イーロン・マスクにワーワー言っているような人なんですけど。

彼が「ニューヨーク・タイムズ」のPodcastで言っていたのは、それこそニューラリンク含め、イーロン・マスクがああいうかたちで力を持ち始めると、「あなたはいつまで生きますか? 何を自分の死にしますか?」みたいなことを突き詰められていると。まさに勇亮さんが言っているようなことで。

私たちはどちらかというと勇亮さんみたいに、(アメリカは)どんどんボトムアップでテクノロジーを使っていると思ったら、政策に関わる方が、「あなたは自分で選択しなきゃいけないよ。体にデバイスを埋め込むの? 埋め込んだ時にどうするの? と考えなきゃいけない」と言っていて。

Podcastの1セッションだけだったかもしれないですけど、政策的なところも、先ほどの臓器移植よりも早く進んでいくのかなと思います。

そうなると、先ほどの勇亮さんが出してくれたようなところは、ぼんやり聞くんじゃなくて、より自分ごと化して聞いていかないと、いつの間にか、その選択をしている人としていない人たちがパッキリと分かれてしまう。

西村:デジタルリテラシーの話じゃなくて、自分の“死後デジタルリテラシー”も来るのかなというのは、お話を聞いていて思ったんです。

富永:そうですね。人間は、今の話のような哲学的なことの解決すらできていないのに。

西村:できてなーい。

富永:(笑)。

西村:何をもって生きているのかわからなーい。

富永:テクノロジーでどうするのかという話にも近いと思うんですけど、生き続ける場所が物理的空間なのか、それともブロックチェーン上なのかもあるんじゃないかなと思いますね。

PR

PR