【3行要約】

・糖尿病患者の足を守る靴は命に関わる重要性がありながら、デザイン性や入手のしやすさに課題があります。

・株式会社DIFF.創業者の清水氏は、デジタル技術と職人技を融合させた3Dプリントシューズ事業に挑戦しています。

・新規事業の成功には「失敗を許容できる組織づくり」と「上手に失敗するスキル」が必要であり、試行錯誤の文化構築が企業に求められています。

前回の記事はこちら 糖尿病患者向けの事業を行う理由

清水雄一氏:2つ目の事業はガラッと変わります。探索の範囲を広げて、今は足の機能を守る3Dプリントのシューズ事業にも手を付け始めております。

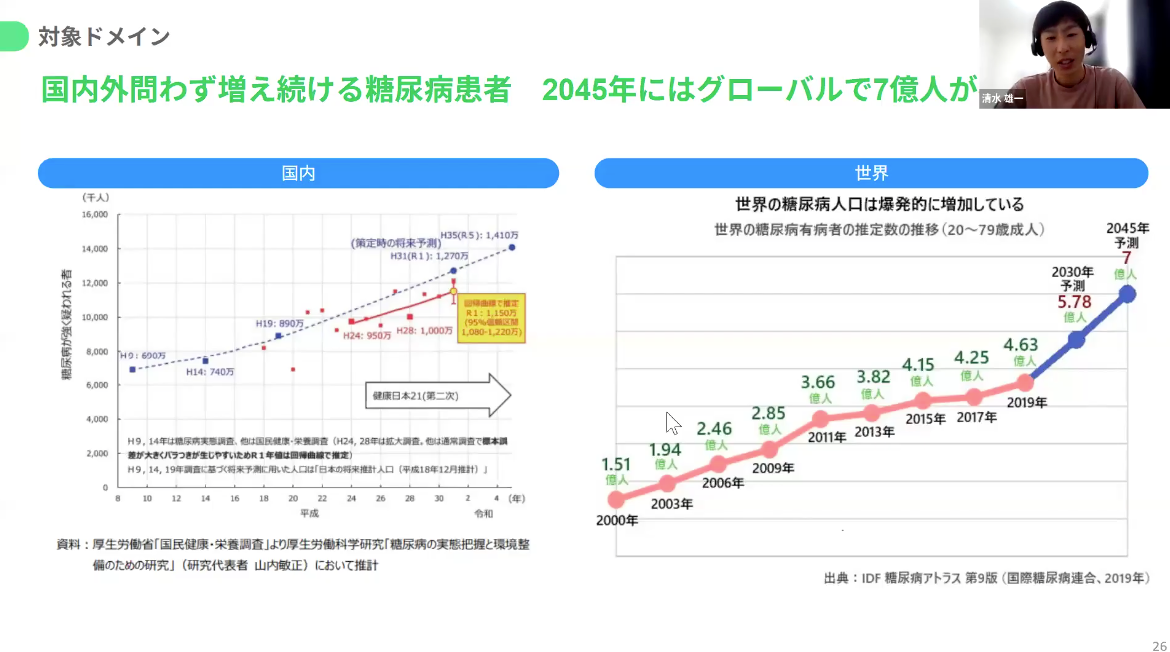

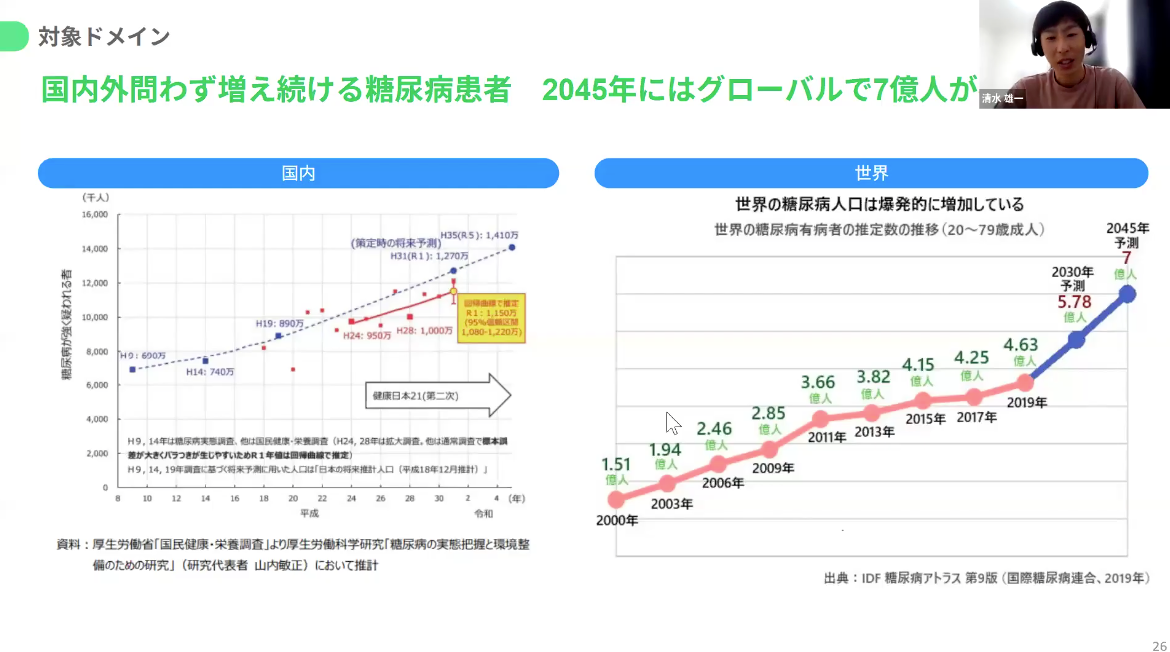

「じゃあ、どんな方の足を守るのか?」なんですけども、糖尿病の方々の足です。(スライドを示して)今、みなさまにご覧いただいているのは、左が国内、右が世界の糖尿病患者数の時系列での推移と予測です。

右側を見ていただくと、「2030年には約6億人、2045年には約7億人の方々がグローバルで罹患します」と、爆発的に増えているのが見て取れると思います。

ここまでお伝えしたら、「糖尿病と靴って、何をやるの?」と思われる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。実は糖尿病(患者)にとって、足・靴の課題ってかなり大きな課題なんです。

糖尿病って血管や神経に障害が出てくるので、末端である足の感覚がなくなったり、血流の阻害が起こります。

そうすると、感覚のないところに圧力がかかって靴ずれになります。そこに痛さを感じないので、ずっと同じ圧力がかかり続けると、(スライドの)右側にお示ししているような潰瘍という深い傷に進展をしていきます。

この潰瘍のコントロールをし切れないと、「もうこれは足(脚)を切るしかないね」みたいな話になっていきます。全体で見た時に、糖尿病患者さんの2パーセントが潰瘍で、切断に至るケースが1パーセントで、少なくない人々が足に課題を抱えながら生活しているのが実情でございます。

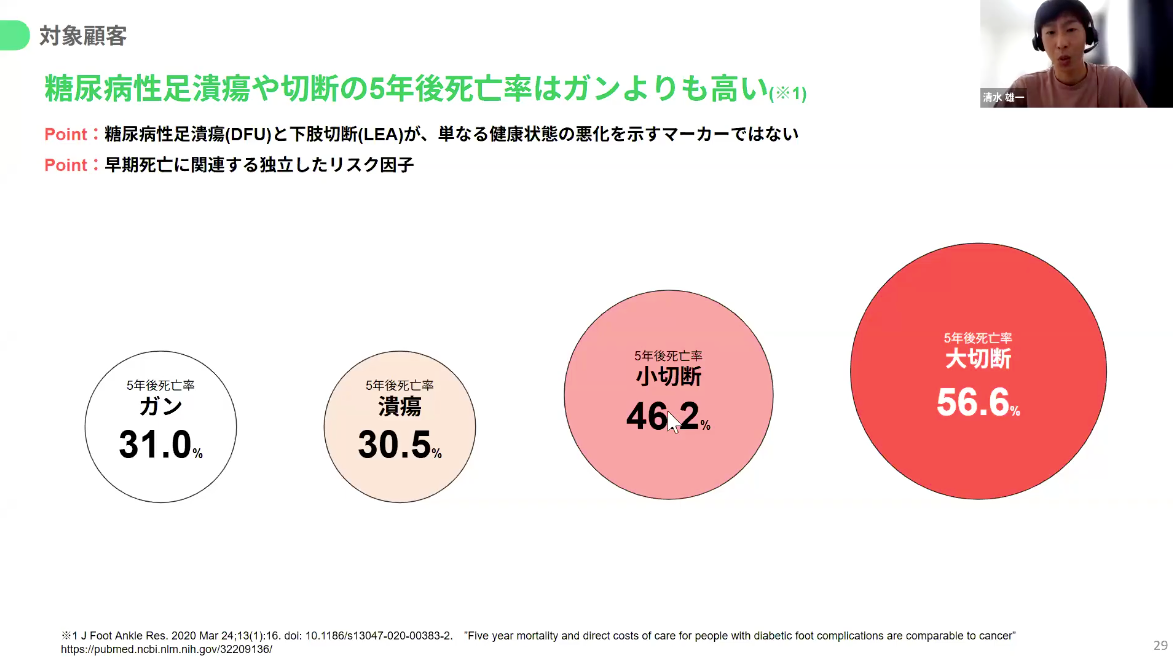

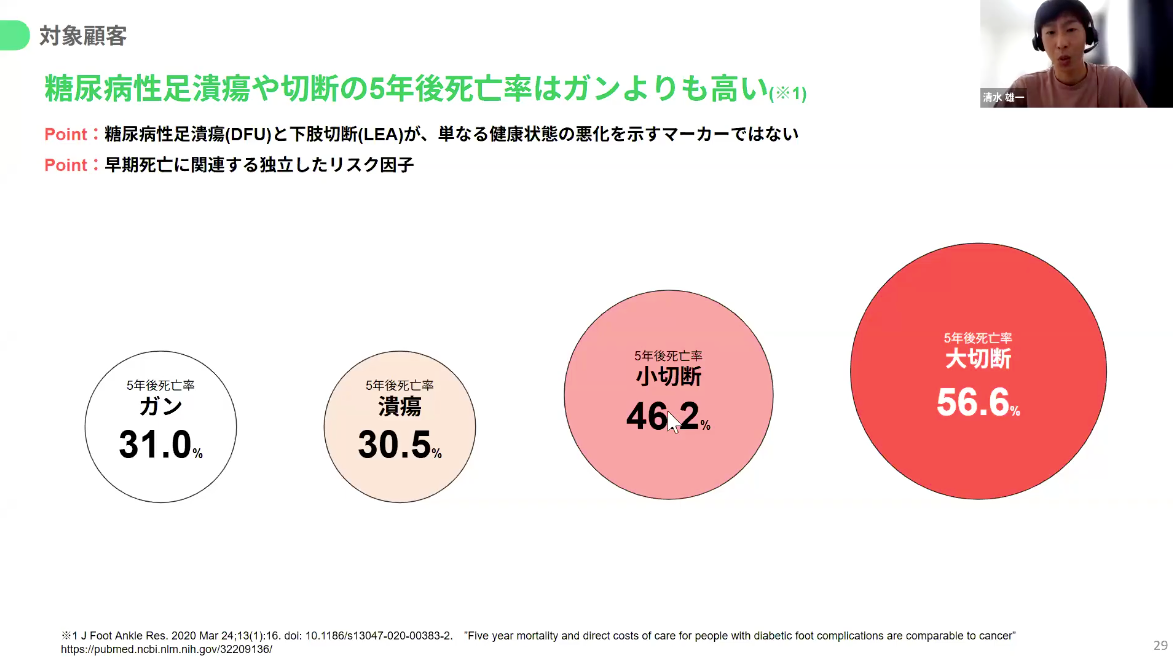

5年後の死亡率はがんに匹敵

足(脚)を切って終わりではありません。実はこの潰瘍発生後の5年後の死亡率は、がんと並ぶような状況です。我々はがんと聞いたら少なからず命に危機を感じると思うんですけど、それに近い死亡率を持っているような症状だということです。

たかが足の話なんですが、これを放置しておくと独立した死亡因子になります。糖尿病の患者さんにとって、足潰瘍ができるのは死に至る病と言って差し支えないような状況でございます。

そんな根深い状況ですので、とにかく足を守ることって重要なんですが、この選択肢は決して多くないのが現状です。

(スライドの)右側にお示ししているような専用のシューズを作られることもあるんですけど、「デザイン面の課題で会社の前で履き替えて出社している」みたいな、元も子もないケースもあったりします。

「病気の進行によってどんどん足先の感覚がなくなっていって、危機感は高まるんだけれども、自分に合ったシューズってどこにあるのかわからないんだよね」というのが患者さんの課題感でした。

減少する「足の健康の担い手」

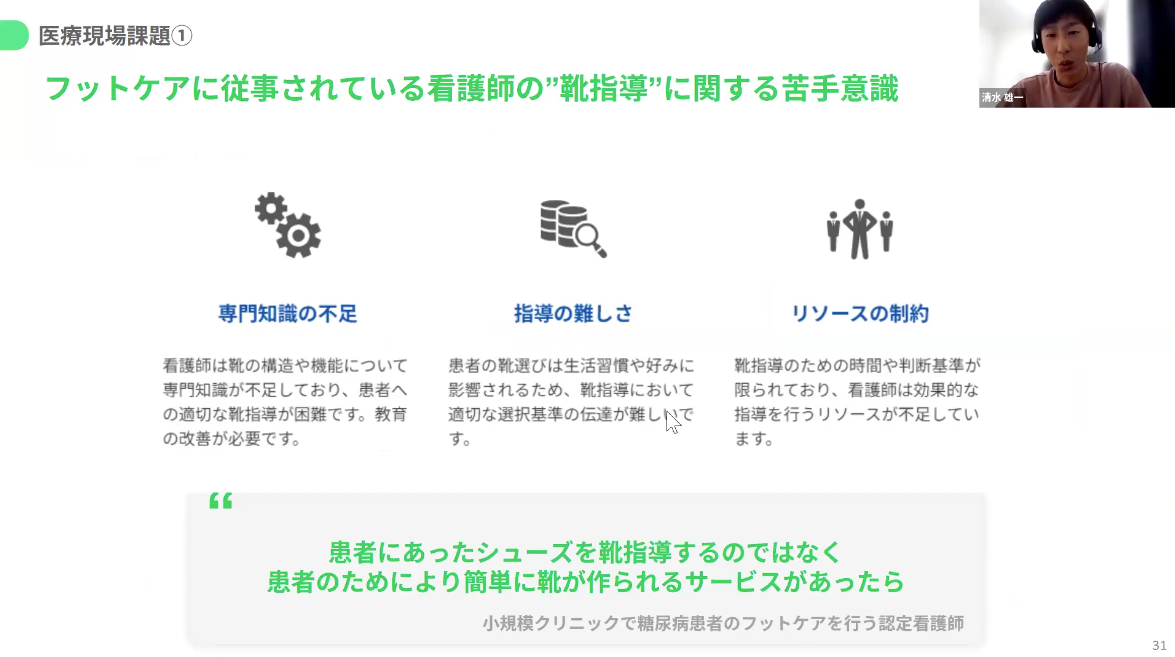

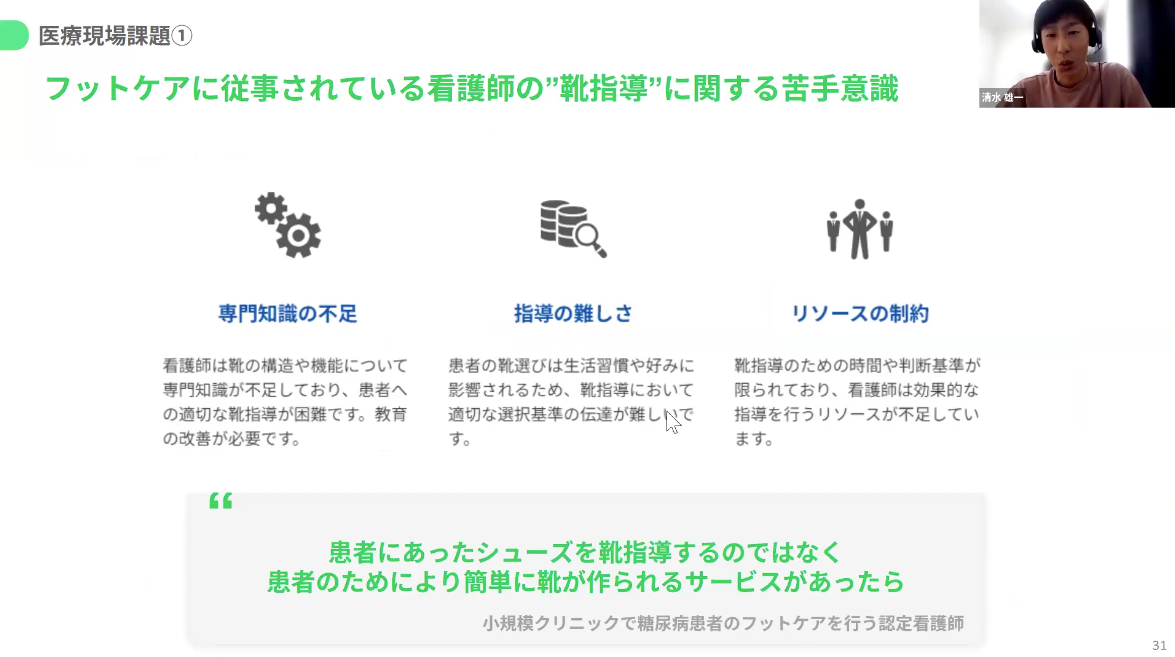

一方で、この人たちの足を守る「フットケア」という活動は看護師の方々がやられています。けれども看護師でいらっしゃるので、「靴の専門知識はそれほどない」とおっしゃっています。

「あなたはちゃんとした靴を履かないと足(脚)を切り落とすリスクが高まるよ」という方に対して、靴指導といってシューズを選んであげるんですけども、専門知識が不足する中では(適切なシューズを選ぶのが)難しいと。

なので「患者さんに合ったシューズを看護師の方々が選んであげるんじゃなくて、適切なシューズを作れるようなサービスがあったらベストなのに」と言っていただいています。

「じゃあ、患者さんに合った靴を作りましょう」となった場合に、誰がその役割を担っているのかというと、義肢装具士の方々なんです。義手や義足を作る資格を持っている方々ですね。

現時点で義肢装具士さんの人数は、地域によってけっこう格差があります。都市部に偏重しているところが課題としてあります。

地方に関しては、なかなか「ちゃんと自分に合った靴を履かないとダメだよ」というところが糖尿病の患者さんに対しても行き届いていないところがもう1つの課題です。

さらに、義肢装具士の方々の高齢化。特に多く資格を認定された世代が2年後に定年を迎えられて大量に離職される、みたいな背景もございます。

「じゃあ、新しいなり手を」となった時にも、今は養成学校が減少しており、なり手も6割に減少している。

ここまでの話をまとめると、「糖尿病の患者さんって激増していますね」という中で、足の健康の担い手は減少傾向です。なので実際に自分たちの足と健康な生活を守っていこうと思うと、新たな解決策が必要な現状があります。

足のデータを活用し最適な靴を製作

そこに対して、今までのように職人さんが石膏で足型を取ってイチから削り出して作るのではなく、デジタルのツールやCAD上の自動設計の技術も用いながら、職人さんの設計技術やものづくりの技術をデジタルのツールの中に落とし込んでいくアプローチです。

「あなたに合ったシューズがデジタルの世界で実現されていくんだ」というのが、我々がトライしている内容でございます。

「なんでこれができるの?」という話なんですが、ご紹介したように私自身がスポーツシューズを中心に靴を作っていたエンジニアです。CADのツールも使いながら設計していたので、採ってきたデータから適切な靴の形を作り上げていくことに関しては強みがあります。

もう1つが、やみくもに「これがいいはずだ」といって私の脳内で作る靴ではなくて、きちんと糖尿病の方に適切なシューズが作れるクラフトマンシップ・職人技を実装してくれる仲間がDIFF.にいるため、「あなたの足に合ったシューズを作り上げる土台がある」という状況でございます。

こういうところも含めて、「あなたに合ったシューズを自分たちで作る。生産の探索もどんどん進めていく。そこでの課題解決もやっていくんだ」ということを前に進めていく。

一方で、もともと進めておりました「靴の届け方」ですね。(スライドを示して)ここに今お示ししている図には、左側に生活・医療、右側に競技というカテゴリーの分類を横軸に置いて、縦軸にはカスタマイズの強さ、個別最適化のレベルを置いています。

個別最適化のレベルが弱い「片方ずつシューズが買えますよ」というものをサッカーなどの競技の領域でまずやらせてもらうのと、(スライド)左上の生活・医療の領域で「あなたにマッチしたものをイチから作るんだ」というところです。

これら2本の事業を回していきながら、それぞれのところで出来上がる「(片方ずつ買えるシューズという)ビジネス的なアセット」「(医療×3Dプリントという)技術的なアセット」を横展開していきます。そうしながら広く個別最適化で価値を発揮していく会社になっていくんだ、という思いの中で進めています。

PR

PR