0→1ができる・できないはものの見方による違い

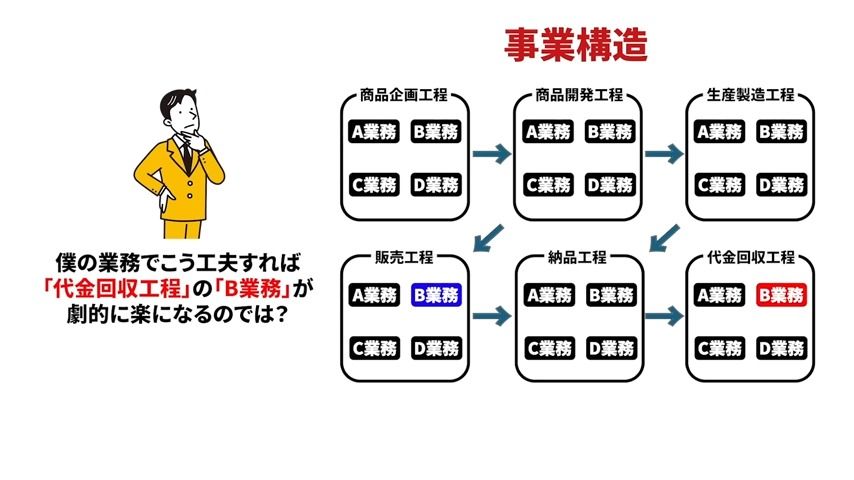

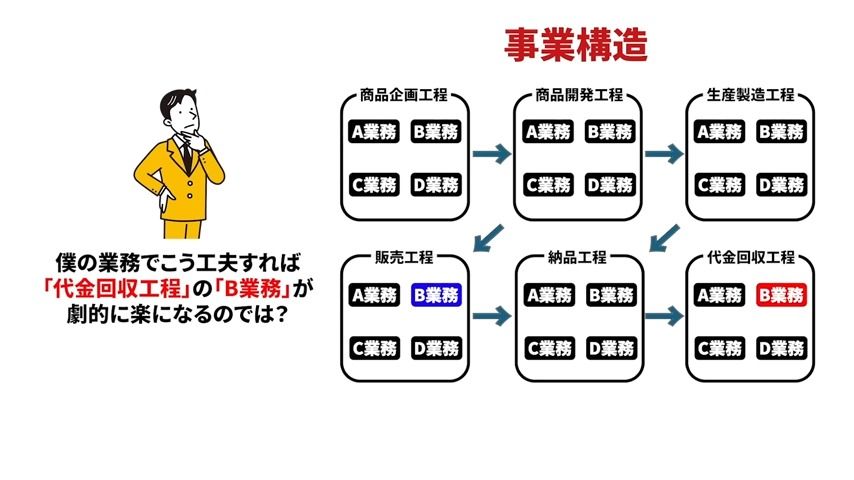

木下:例えば、商品を販売しています。商品を販売するために、がんばっていはいるんですけど、「どうもこういうところがネックになって、あまり売れないです」となった時に、単純に自分のところががんばるのではなくて、商品企画をする工程で「ここの部分をこういうふうにしてくれれば、すごく売れやすくなって売上が上がるんじゃないか?」と。

自分のところだけをがんばるんじゃなくて、「別の部署がこういうふうに工夫をすればいけるんじゃないか?」というところを見ます。

例えば「あれ? 僕の努力をしている部分って、納品工程のDの業務が台無しになっているんじゃないか?」とわかったりします。自分自身はがんばって、例えば「入金サイクルをこういうふうにしていきましょう」とかというふうにしているんだけれども、実際には、こちらが納品する時に遅れてしまって入金サイクルが崩れたり、実は「ここでこういうことをしている」というのが、あまり意味がなかったりとか。

もしくは「僕の業務で、こう工夫をすれば代金回収工程のBの業務が劇的に楽になるのではないだろうか」みたいな感じで、全体図の中で自分が何をやっているかを見ています。

この状態だったとすると、「0→1をやりましょう」といった時に、どの工程のどこから手をつければいいかがわかる感じなんですね。これが業務フローから全体を理解していくという見方です。

一方で、もう1つが、人に業務がついているという見方をしている人です。この人は組織構造目線というところで、人や組織をベースに物事を把握しています。人を通じて業務フローを理解しています。ベルトコンベアの自分の前後の工程の人しか知らない状態ですね。自分の業務を中心に周囲の人の業務を見ているので、自分から遠いところの人は、なんの業務をやっているかがわからないってことですね。

なので、全員を理解しないと全体像を把握できないということです。300人の会社があったら、300人全員に話を聞かないと、うちの会社がどう回っているかがわからないっていう状態ですね。

(自分が)真ん中にいて、周りの人を見ていって「この人はこの仕事をしているな」みたいな感じで見ていくので、遠い人はあまりよくわからない感じになっています。

これが人に業務がついているということで、この人が0→1ができない人です。なので、能力とあまり関係ないんですよね。ものの見方がどうなっているかっていうところです。表のほうに移ります。

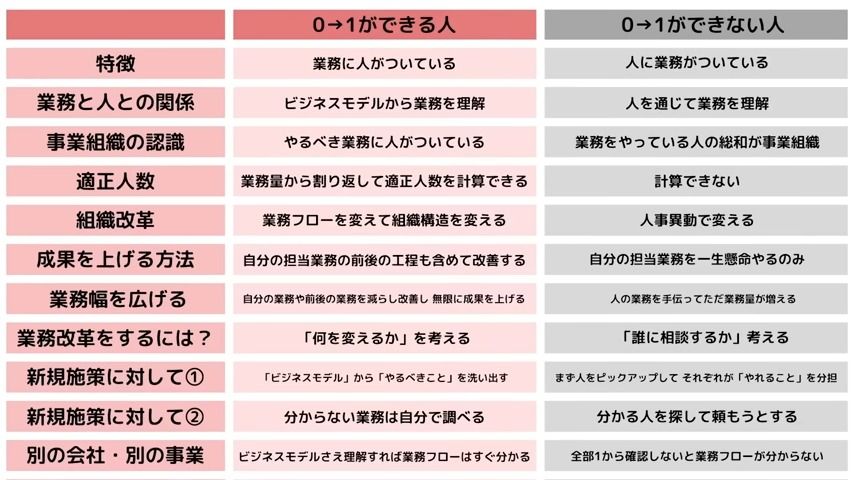

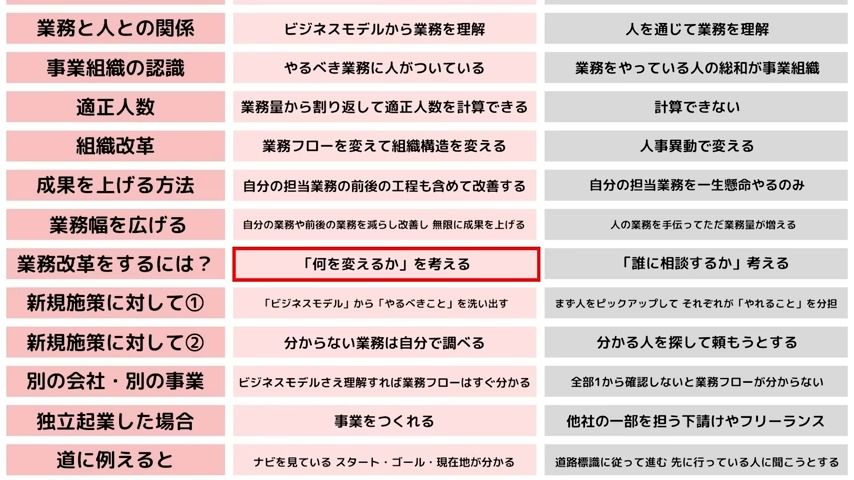

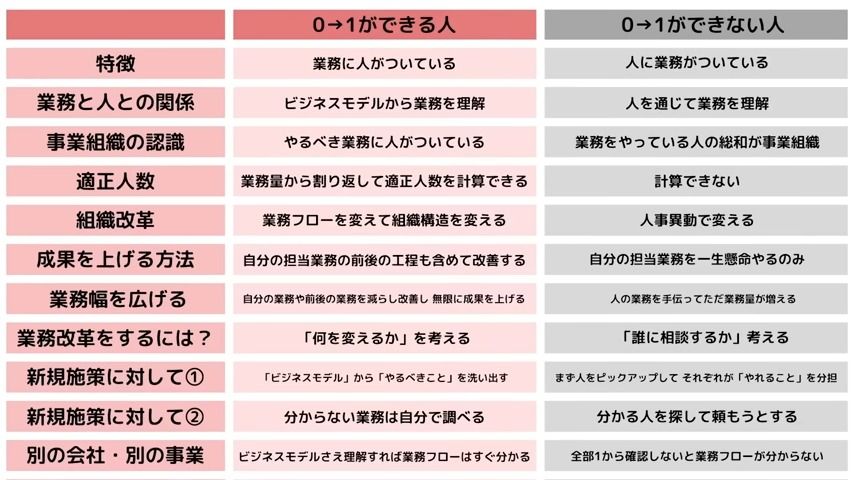

0→1ができる人と0→1ができない人の特徴

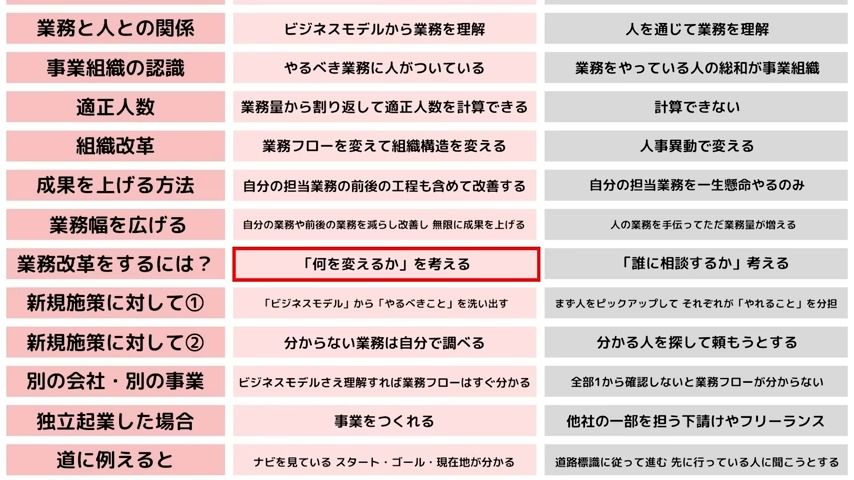

木下:まず0→1ができる人と0→1ができない人の特徴で、0→1ができる人は業務に人がついている事業構造目線。0→1ができない人は、人に業務がついている組織構造目線で見ています。

業務と人との関係、0→1ができる人は、事業に合わせて人が採用・配属されています。ビジネスモデルから、どのような業務があるかを理解しています。0→1ができない人は、人が集まって事業が作られています。人を通じてどのような業務があるかを理解することになっていますね。

事業組織の認識ですが、0→1ができる人にはやるべき業務が存在しています。そして、それに人がついています。

例えば、100のやるべき業務があって、そのうち80の業務には人がついているのだけれども、20の業務には妥当な人がついておらず放置されたりとか。人が足りないから上司が兼任している場合、やるべきだけれど、やれていない業務があるんだなと認識できます。そのあと、そこに「あと20の業務をできる人がいれば、もっと伸びるよなぁ」ということが理解できます。

一方で、人に業務がついていると見ている人は、業務をやっている人の総和が事業組織になります。なので80人が80の業務をやっていて、それがすべてです。人がついていない20の部分の業務の存在を認識できないんですね。残り20が見えないので、伸びる余地が見えない。

だから、「伸ばしていきましょう」と言っても、どうしていいかわからない。単純に今いる80人を、もっとがんばるしかないみたいな感じに見ています。

適性人数・組織改革に対する考え方の違い

木下:適正人数に関しては、0→1ができる人は業務量から割り返して適正人数を計算できます。まず、業務量全体を理解しています。「1人あたりできる量っていうのはこれぐらいですね。なので、これで割るとどのくらいですね」っていう感じなんですね。0→1ができない人は、もうすでに適正人数である前提でものを見ているので、計算ができません。

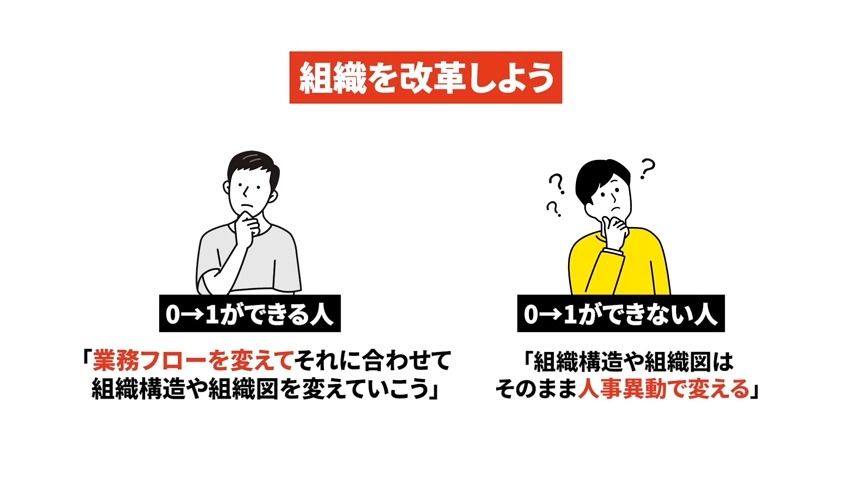

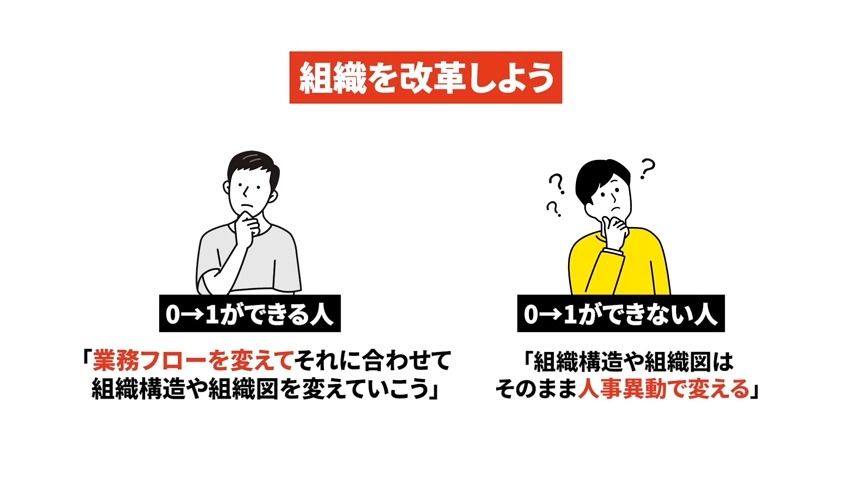

次に組織改革ですね。「組織を改革しよう!」みたいな話になった時に、0→1ができる人は業務フローを変えて、それに合わせて組織構造とか組織図を変えていこうと考えます。一方で0→1ができない人というのは、組織構造や組織図は、そのまま人事異動で変えるっていう見方をしています。

成果を上げる方法の違い

木下:そして、成果を上げる方法。0→1ができる人は、自分の担当業務とか、前の工程業務とか後ろの工程の業務とかを含めて、どの工程を改善すれば成果がもっとも上がりやすいかと考えて、そこに手を打っていきます。必ずしも自分の担当業務とは限らないということですね。一方で、0→1ができない人は、「自分の担当業務を一生懸命やるのみ」みたいな感じですね。

そして次、業務幅を広げるという言葉の定義です。0→1ができる人は、成果を上げるために、自分の工程の業務だけではなくて、自分の工程の業務を減らして、前後の工程の業務の改善をすることでレバレッジ的に成果を上げます。他の工程に関わる分、自分の工程を減らしたりしているので、総業務量は実は変わっていないんですね。なので、無限に成果を上げ続けることができます。

一方で0→1ができない人の考える業務幅を広げるというのは、自分の業務をやりながら周辺の人が行っている業務を手伝っていきます。なので業務量も増えますし、物理的限界があるので、一定以上はやはり広がらないということですね。

業務改革をするための考え方の違い

木下:そして次。業務改革をするために、0→1ができる人は「何を変えるか」を考えます。その「何」を担当している人がいればその人と相談し、いなければ自分で作ります。

そして0→1ができない人は「誰に相談するか」を考えます。先ほど言ったように、ご質問していただいたお友だちは「誰に相談したらいいかわからない」と言っていたので、まさに0→1ができない人の考え方で(笑)。0→1ができる人は別に相談しようとはしないです。

新規施策への取り組み方の違い

木下:新規の施策に関して、0→1ができる人は、まずビジネスモデルからやるべきことを洗い出して、そしてそこからそれぞれの業務に充てる人を集めます。やるべきことに合わせてやれる人を揃える感じですね。0→1ができない人は、まず人をピックアップします。そしてみんなで集まって、それぞれがやれることで役割分担を決めます。

しかしこのやり方ではやるべきことは埋まらないので、この施策は完成しません。

新規施策に関しての②ですが、0→1ができる人は、わからない業務部分は自分で調べて理解します。その業務に経験が必要か不必要かを判断して、必要なら経験者、不必要なら未経験者でやります。

0→1ができない人は、わからない業務部分はわかる人を探して、その人に頼もうとします。わからない部分は自分にはわからないまま。なので、経験者がいないと組織化ができない。通常、経験者は少ないので実現困難になります。

そして、別の会社・別の業種に対して。0→1ができる人はビジネスモデルさえ理解すれば、業務フローはすぐにわかります。一方で0→1ができない人は、人に業務がついているという見方をしているので、会社が変わると全部イチから人に確認しないと業務フローがわかりません。

そして一方で独立起業した場合、0→1ができる人は事業を作れます。0→1ができない人は人に業務がついているという見方をしているので、他社事業の一部を担うだけの個人事業とかフリーランスとか、下請けになってしまう感じですね。

道に例えると、最初に言ったように、0→1ができる人はナビを見ています。スタートがどこで、ゴールがどこで、今自分がどこにいるかがわかっています。先々の道がどうなっているかもわかっています。目の前の道が工事中で塞がっていれば、どう迂回すればいいかもわかっています。

一方で0→1ができない人は、道路の標識に従って進んでいます。この先がどんな道になっているかがわからないので、先を行っている人に聞くしかないんですね。

ゴールまでの道を知っている人は、ナビを見ているのではなくて、「ゴールまで行ったことがある人」だと思っています。そもそもナビの存在を知らないとか、道が塞がっていれば、ゴールまでの道を知っている人に聞かなければわからない感じですね。

こんな感じで、0→1ができる人、0→1ができない人というのは、事業に人がついているという見方をしているのと、人に業務がついているという見方をしている。それによって見方がぜんぜん変わってくるというところですね。

PR

PR