ビジネス領域に特化した日本最大級のナレッジプラットフォームを有し、新規事業推進を支援している「ビザスク」。同社が主催するセミナーに、『事業構想を「書く」 ビジネスモデルを可視化し新規事業開発を加速させるフレームワーク』の著者であり、株式会社NEWhの執行役員・堀雅彦氏が登壇。新規事業の壁になる「持続性」「後発リスク」へのツッコミや、ロジックや数値では動かない時に必要な「確信」について解説しました。

新規事業の壁になる「持続性」「後発リスク」へのツッコミ

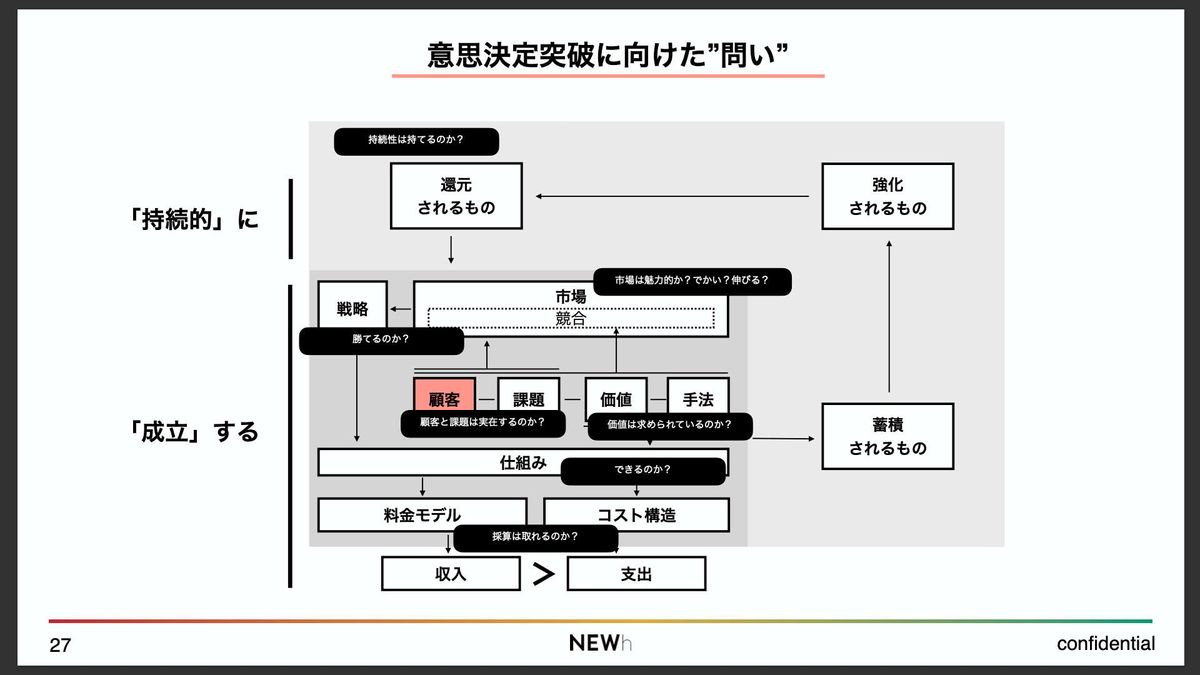

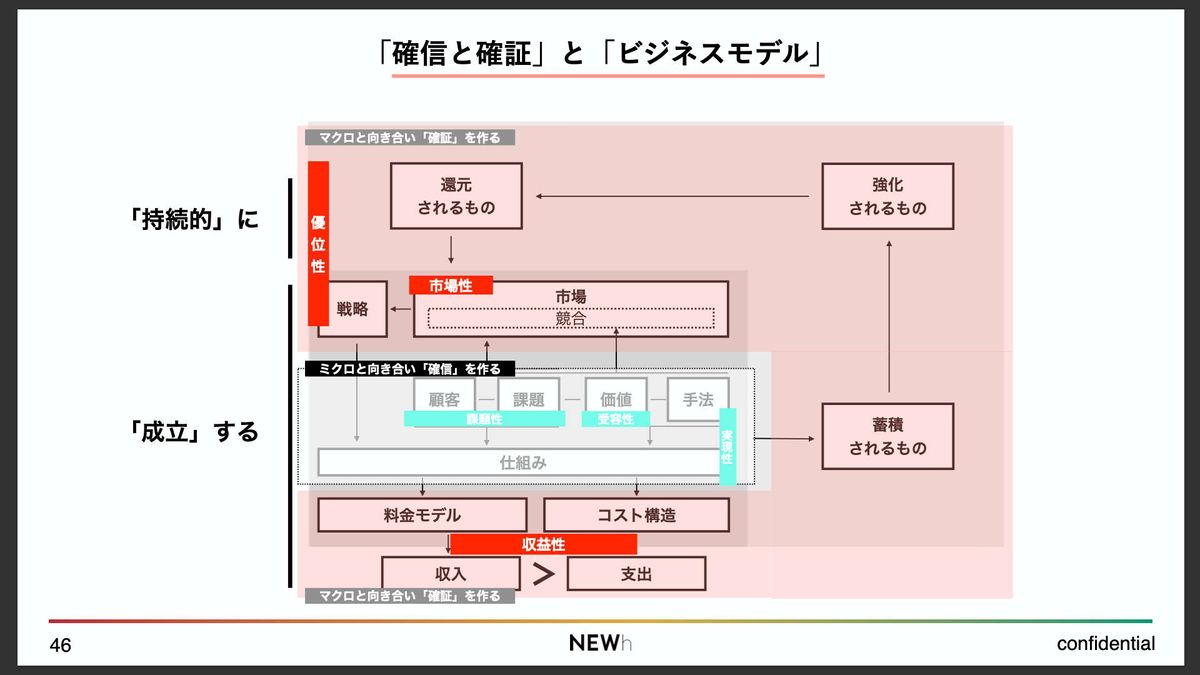

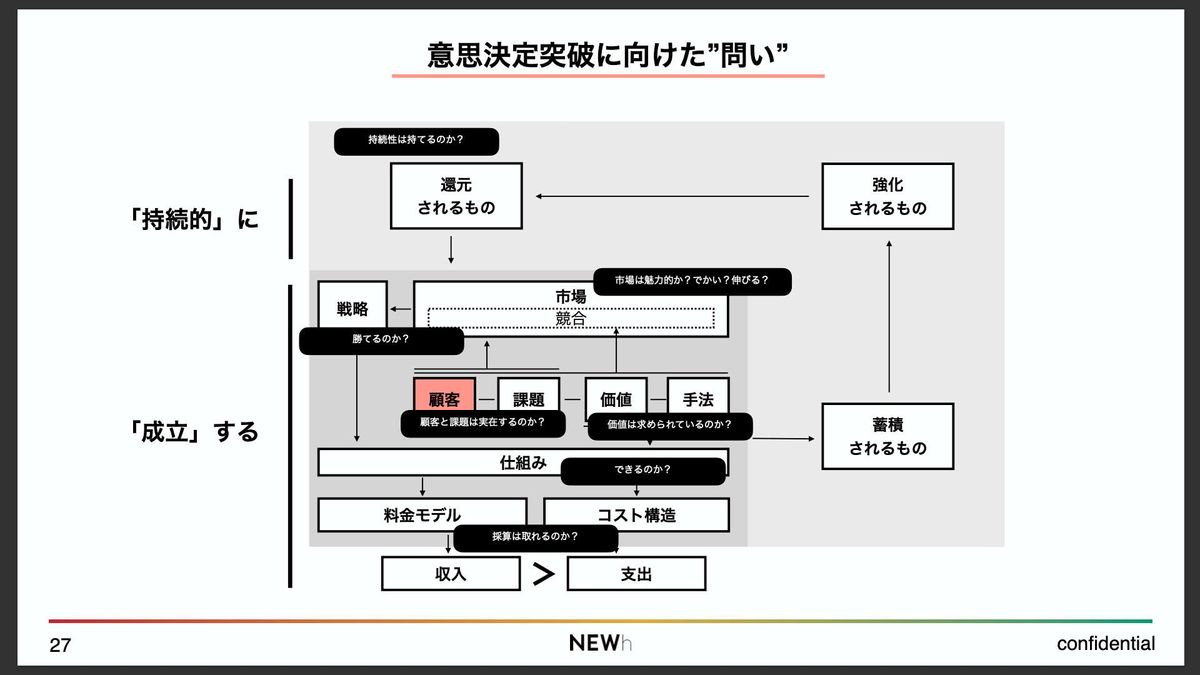

堀雅彦氏:新規事業におけるビジネスモデルを「ストーリー性のある構造」として捉える重要性をお伝えしましたが、そこに「意思決定」という視点を重ねて考えると、この構成や構造に対して、さまざまな“ツッコミどころ”が入ってきます。

例えば、「本当にお客さんと課題は存在しているのか?」「その価値を欲しがる人はいるのか?」「そのマーケットは魅力的か? 競合に勝てるのか?」「その仕組みは本当に作れるのか? 採算は合うのか?」、そして大企業の新規事業で特によく問われるのが、「持続性があるのか?」や「後発に奪われないのか?」といった中長期の視点です。

こうした多くの問いや指摘が、意思決定のプロセスに入った瞬間に立ち上がってきます。新規事業開発の担当者は、こうした問いに向き合っていかなければなりません。証明とまではいかなくても、それぞれの問いに対してある程度の答えを持って臨む必要があります。

よくあるケースとして、新規事業の可能性や蓋然性を伝える場面で、次のような説明がされることがあります。

例えば、「マーケット調査の結果、全体の3割が『使ってみたい』と言ってくれました。一定のボリュームは見込めそうです」といった話。あるいは、「仕組みについては、このくらいの粒度感であれば実現できると思います」といったかたちで伝えていく。実際、社内の上申の場などでも、こうした粒度感でメッセージをまとめるケースは少なくないように感じています。

マーケット調査で3割が「使ってみたい」と言ったのに、上が納得しない

ただ、意思決定者の目線に立つと、こうした情報だけでは「本当にそうなのか?」というモヤモヤが、なかなか消えないという現実があります。

例えば、「3割が使いたいと言ってくれた」というファクトは確かにありますが、それが本当に3割の人に使われるのか、そのリアリティが見えてこない。そういった部分が意思決定を鈍らせてしまうのだと思います。

これは、ロジックや数値の限界を示しているようにも感じます。ハードルを越えていくためにロジックや数値で新規事業の蓋然性を伝えることは必要ではあるけれど、それだけでは前に進まない。

では、何が必要なのか。ここが今日の1つの答えでもあります。僕自身、NEWh、そしてSun Asteriskを含めて大事にしているキーワードがあります。それが「確信」です。

ロジックや数値といった左脳的な根拠ではなく、「これは絶対に受け入れられる」「実現できる」という、ある種右脳的とも言える感覚や直感。そうした感性をどう紡いでいくか。それが新規事業開発においてはとても重要だと感じています。

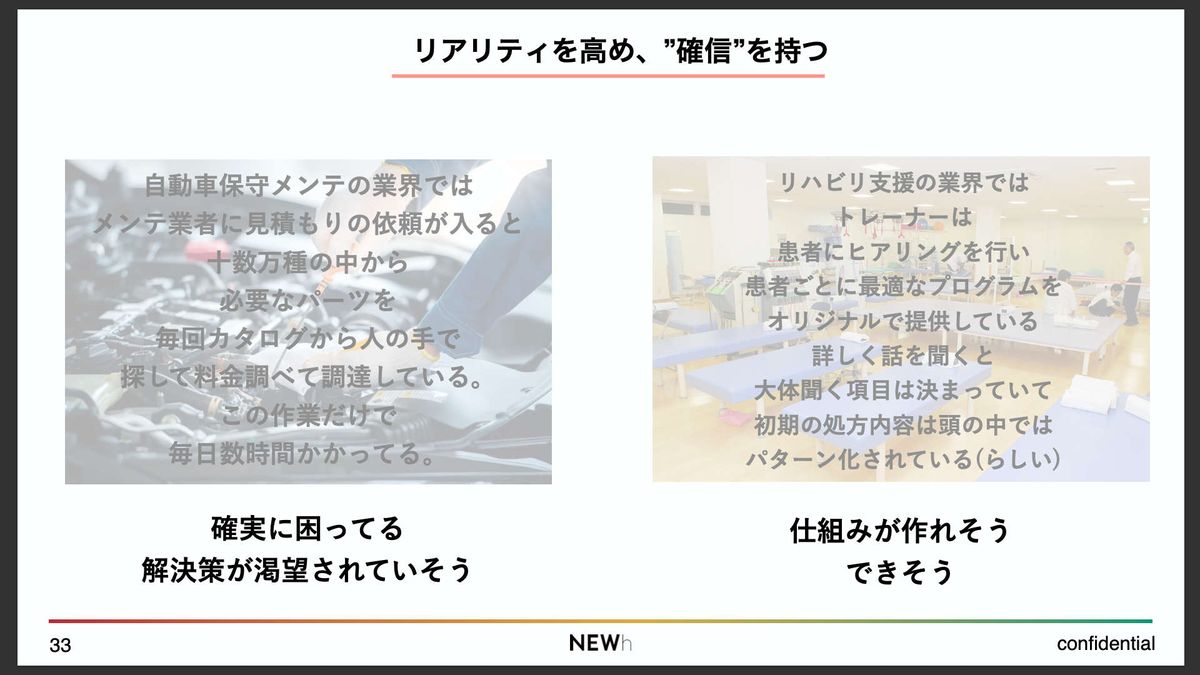

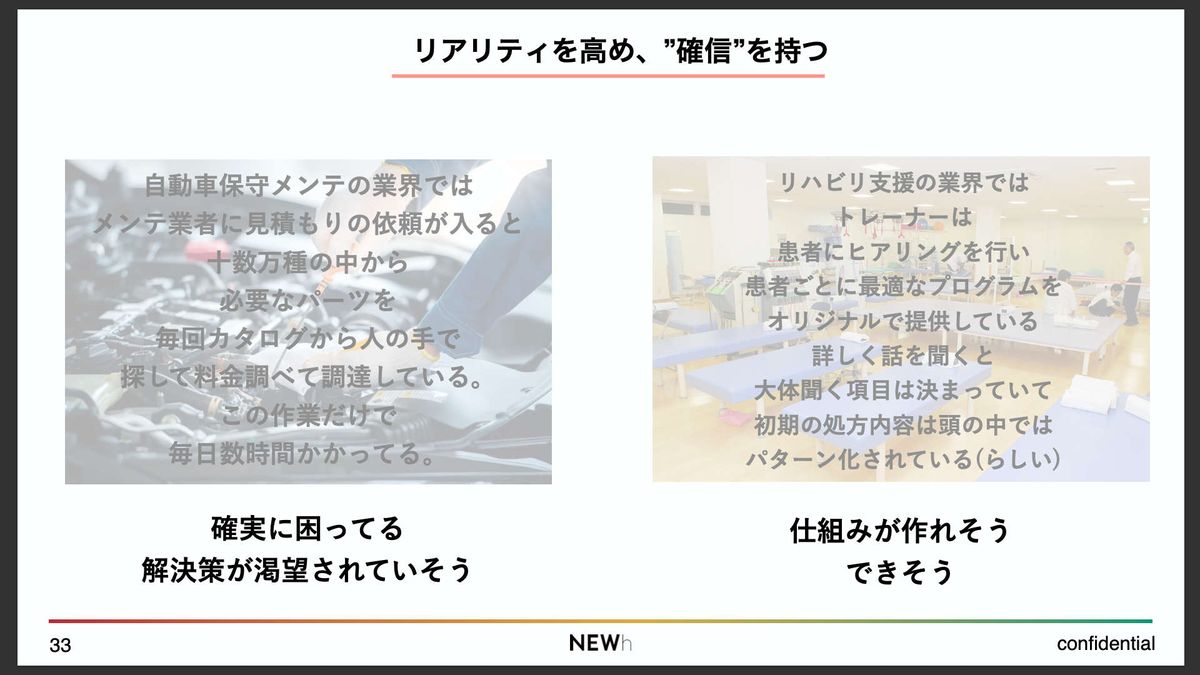

例えば、「3割が困っているんです」という情報ではなく、「こういう状況があって、こんなふうに困っている人が実際にいて、日々こういうことに苦しんでいる」というように、リアリティを伴って課題を捉えることが重要です。

そうすることで、「確かにこれはリアルに困っている人がいて、解決が強く求められているんだな」と、納得や共感が生まれてきます。

また、「仕組みは概念的には作れます」という話だけでなく、実際に識者やステークホルダーに話を聞いて、「このような現場では、こうしたオペレーションがすでに存在していて、こういう特性がある。だから型化は可能だと思う」といったリアルな手応えを伝える。

意思決定者も、こうした粒度で話を聞くと「ああ、確かにそれなら作れるかもしれない」という感覚が湧いてきます。

ロジックや数値では動かない時に必要な「確信」とは?

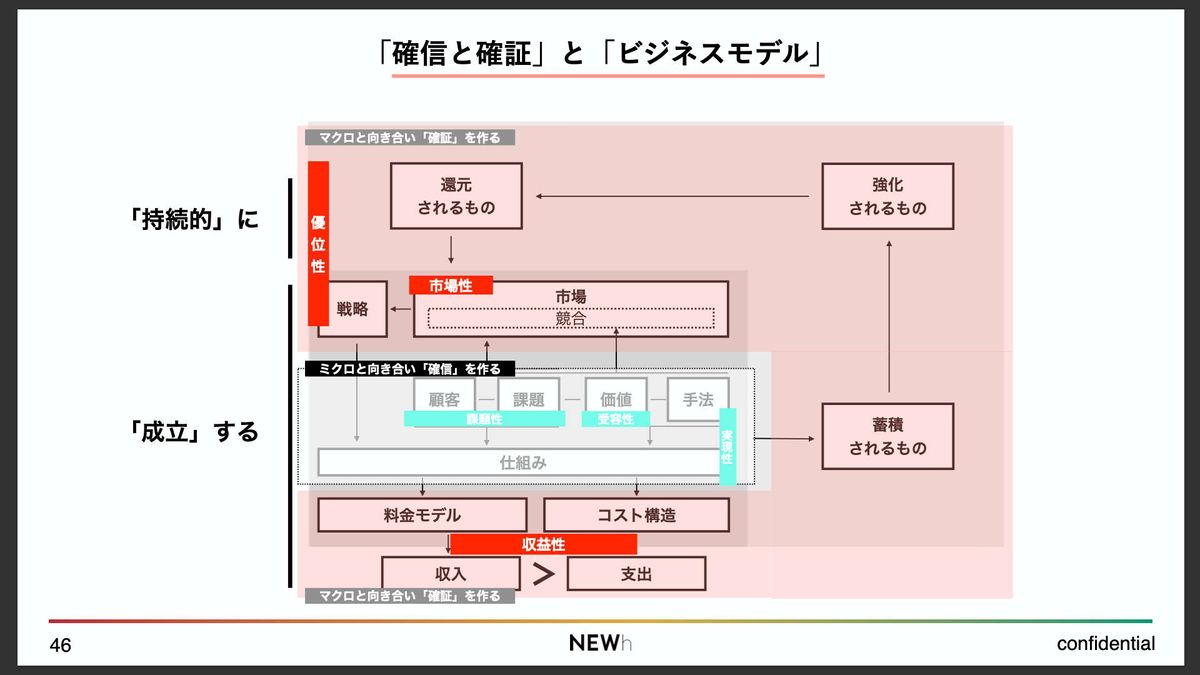

ここで、最初に提示した問いにあらためて戻ると、もちろんロジックや数値といった左脳的な拡張は、大企業で新規事業を進めるうえで前提として必要です。ただ、それだけでは動かない場面においては、ロジック的な確証とともに「確信」が必要になってくる。

つまり、数値やロジックでは説明できないけれど、「これはきっといける」「絶対に受け入れられる」という根拠のない自信のような感覚。それをチームや関係者の間で共有していくことが、新規事業開発においては不可欠な要素ではないかと、僕は考えています。

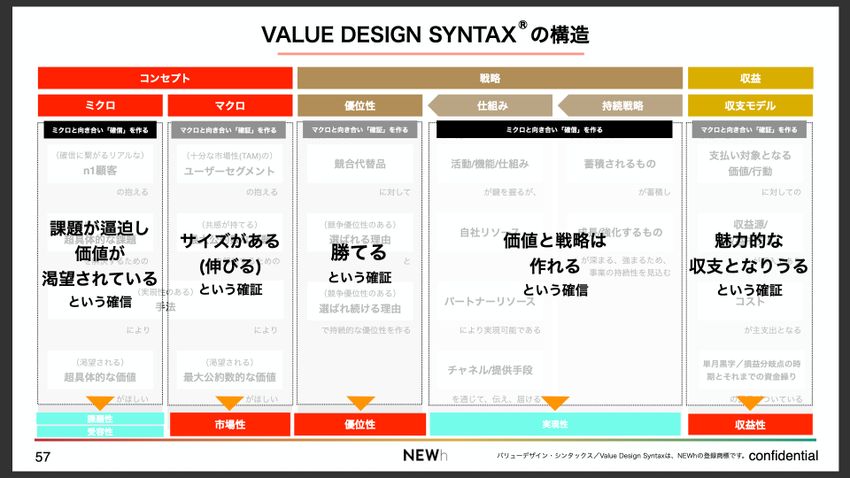

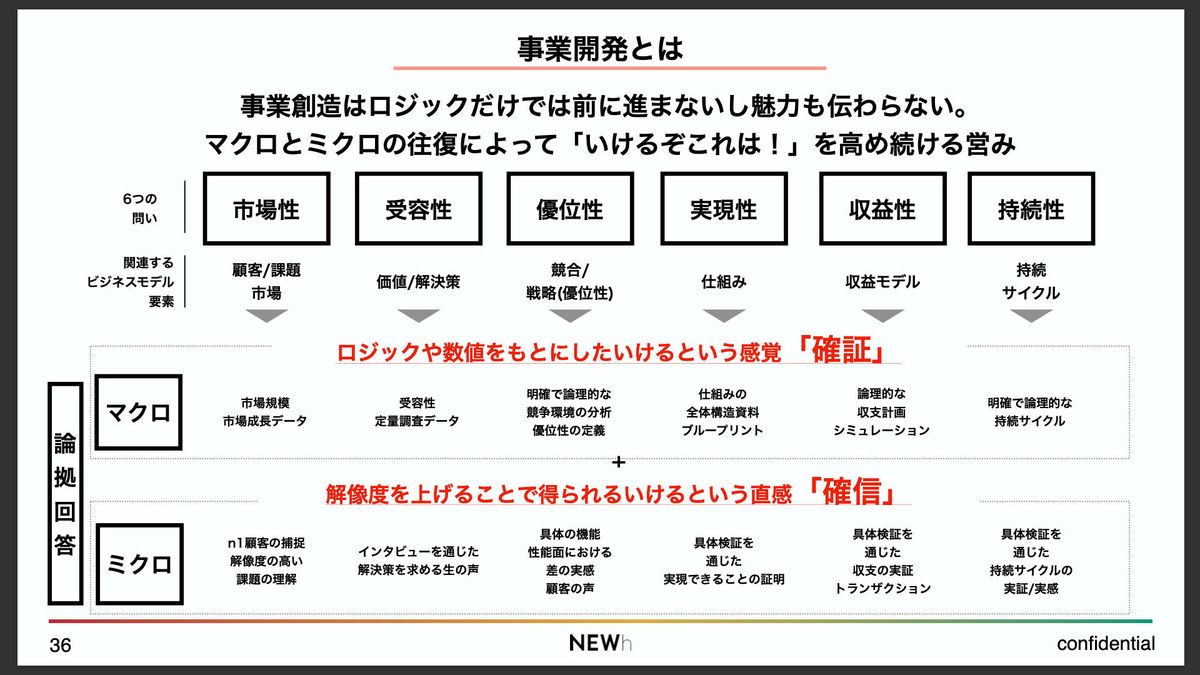

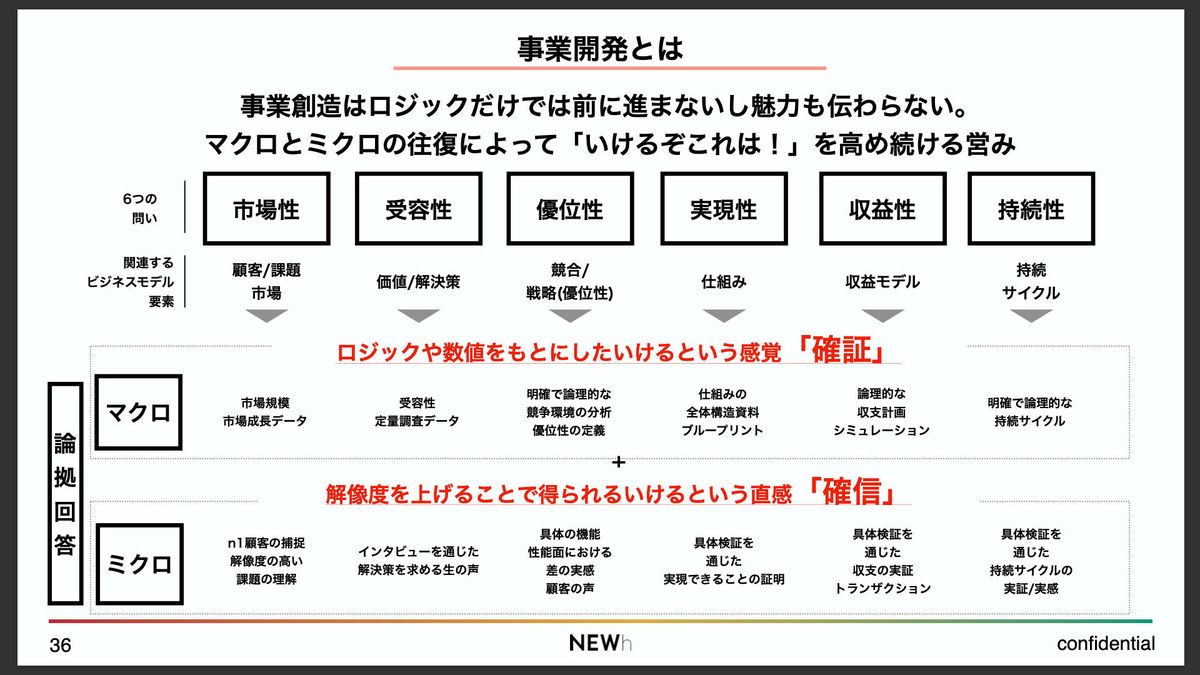

つまり、冒頭でお伝えした「さまざまな指摘が入ってくるポイント」というのが、ここで6つの問いとして整理されています。

まずは市場であれば「市場は伸びそうだし、規模も大きい」といったマクロの視点で俯瞰して向き合う必要があります。同時に視座を少し下げて、「市場規模は数百億円あります」といったマクロな数字とあわせて、その市場に実在するお客さんや、実際に聞こえてくる悩みの声といったミクロの情報にも目を向けていく。

こうしたマクロとミクロの両面を往復しながら、それぞれの問いに対して「ロジックとしても成立しそうだし、リアリティとしてもいけそうだ」と思えるような、両側からの確信を編み上げていく。この営みこそが、事業開発ではないかと考えています。

つまり、まとめると「確信」と「確証」をつくっていくこと。

そのためには、具体的な現場や当事者の声といったミクロの視点に深く入り込みながらも、時には冷静さを取り戻して、自分のアイデアがマクロの視点から見ても成立しうるのかという俯瞰的な視座を持つ。この行き来を繰り返しながら、「確信」と「確証」の両方をかたちにしていくということです。

事業開発の基本は“マクロとミクロの往復運動”

ここまでは「何が必要か」という話でしたが、次は「ではそれをどうやってつくっていくのか」というテーマに移ります。

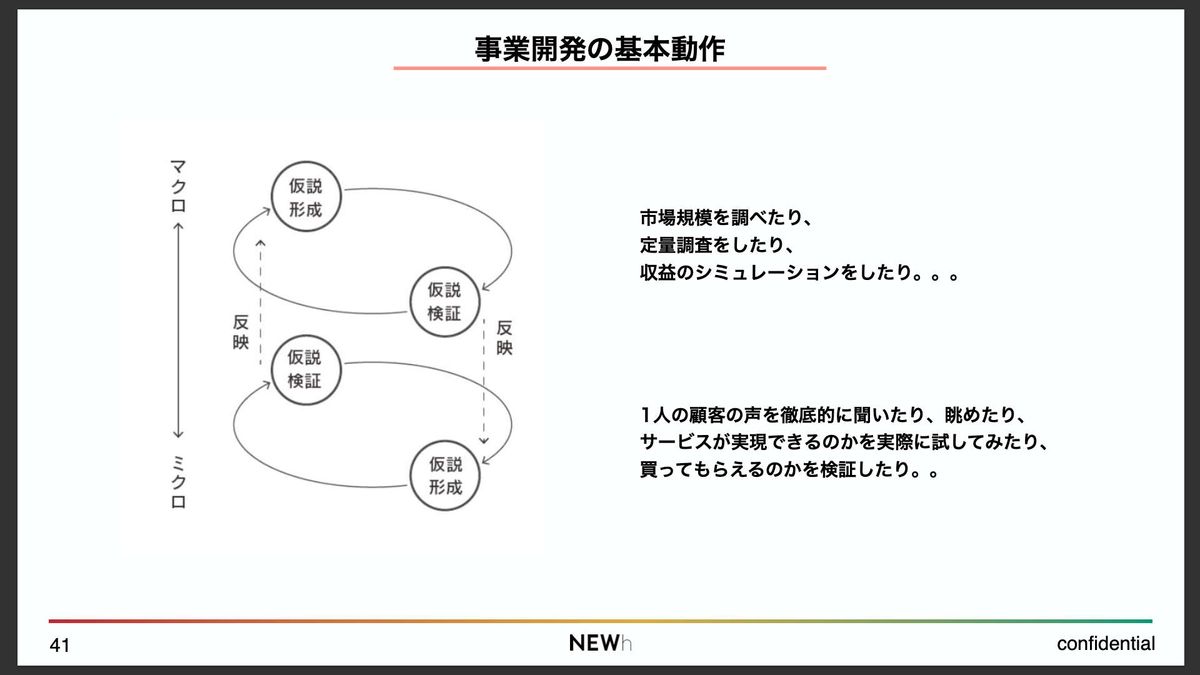

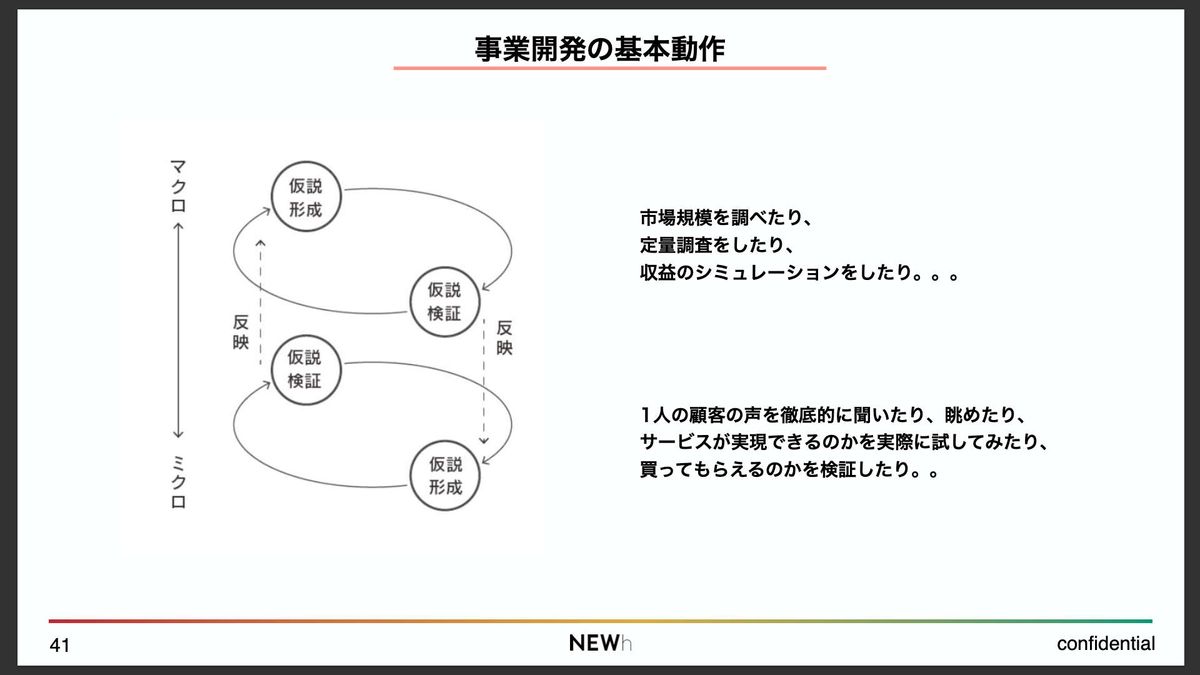

「確信」と「確証」をつくるという営み、つまりマクロとミクロの視点を行き来する中で、結果的に市場性や重要性といったさまざまな問いに対して、「いけるかもしれない」と思える感覚を紡ぎ出していくことが事業開発そのものだとお話ししましたが、実際の動きとしては、まずは「仮説検証」が基本になります。

これは多くの現場でも言われていることですが、例えば1人のお客さんの声を直接聞いてみたり、オペレーションの現場を実際に見に行ってみたり、「サービスが本当に提供できるのか」を小さく試してみたり。そうしたミクロのレイヤーで仮説検証を回す。

一方で、タイミングに応じて視座を上げて、マーケットの規模を定量的に捉えたり、調査を通じて市場ニーズを確認したり、収支のシミュレーションを行って本当にビジネスとして成立するのかを検討する。

このように、仮説検証というプロセスの中でも、マクロとミクロの視点を行き来しながら繰り返し検証を重ねていくことが、事業開発の基本動作だと考えています。

ここまで、ビジネスモデルとは何か、そして整合性が大事だという話や、構造としてはこういったかたちですよね、という説明もしました。その中で、各構成要素にひもづくかたちで、さまざまな論点や観点が立ち上がってきます。いわゆる“ツッコミどころ”とも言えるような部分ですね。

構成要素によっては、マクロの視点よりもむしろミクロの視座で深く入り込んで向き合わないといけないものもあります。一方で、戦略や収益、持続性、優位性といったテーマについては、俯瞰的な視座からマクロのレイヤーで整理していく必要があります。

つまり、ビジネスモデルには多くの構成要素があり、それぞれに対してミクロとマクロを行き来しながら考える必要がある。こうした特性が、新規事業開発と向き合ううえでは避けて通れません。

PR

PR