一生懸命な人ほど、職場に恨みを抱きやすい

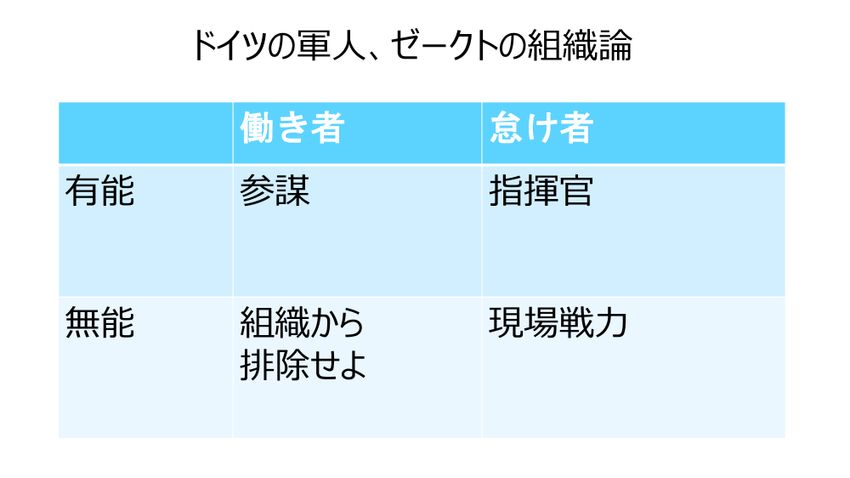

中川:現代人からすると少しきつい表現なんですけど、ただこれをそのまま組織にズバッとはめろっていうことではなくて、この声に耳を傾けてほしいと思います。ゼークトさんが何が言いたかったのかというと、上手に怠けてくださいということを言っとるわけですね。

これが大切なんですよ。たぶん、今日お集まりいただいた方は、大変有能な方が多いと思うんです。ここはぜんぜん謙遜することはなくて、現代人って基本的には有能なんですよ。

ましてこういう勉強をしようという方は大変有能なんだけど、そうすると、たぶん今日来るような方というのは、だいたい職場においてエースパフォーマーなんですね。トップパフォーマーなんですけども、できない人の分まで自分が汗をかいて物を解決する方が多いんじゃないかなと思います。

それがどういう結果になるかというと、職場に対する恨みつらみになる。働かないおじさん問題みたいなのがありますけど、「みんなが働いてくれない。一生懸命になってくれる人がいない。だから私ががんばらなきゃいけない」というようなかたちで、職場の仲間たちや上司や年上の同僚に対するヘイトを溜めながら、「私が一生懸命だからここの組織は回っているんだ」ってなりがちなんですよ。

赤坂:めっちゃ身に覚えがあります。

中川:えぇ。めちゃくちゃあると思うんです(笑)。

赤坂:(笑)。

「無能な怠け者」を「有能な怠け者」が上手に使わなければいけない

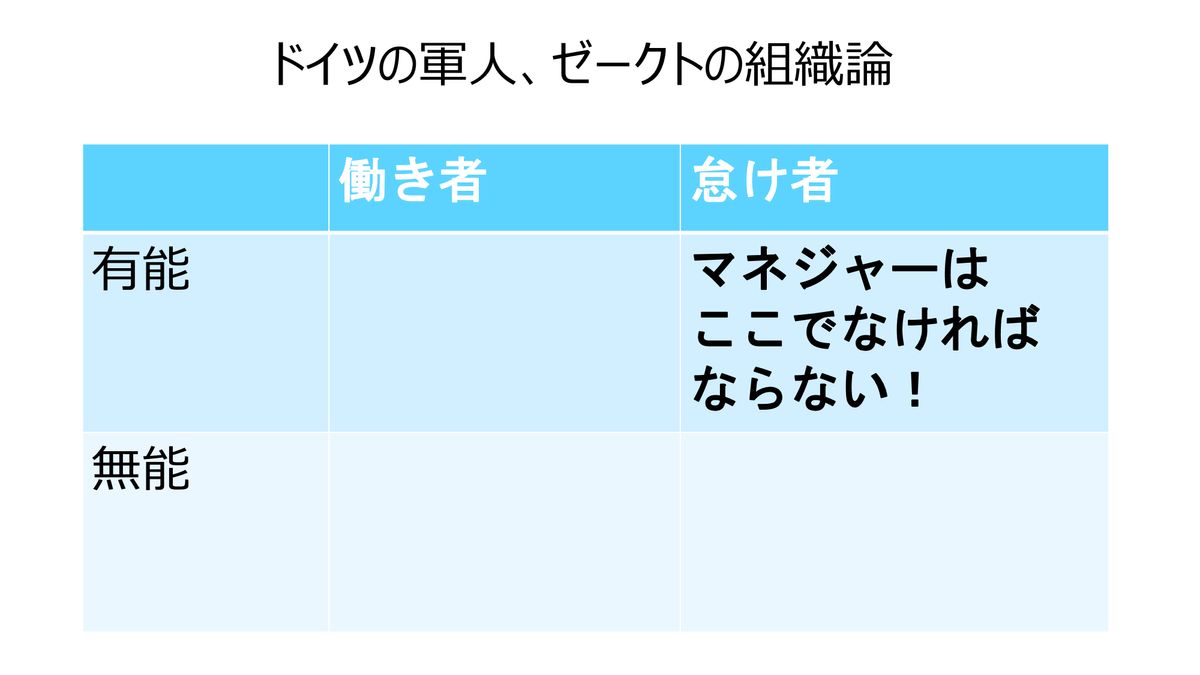

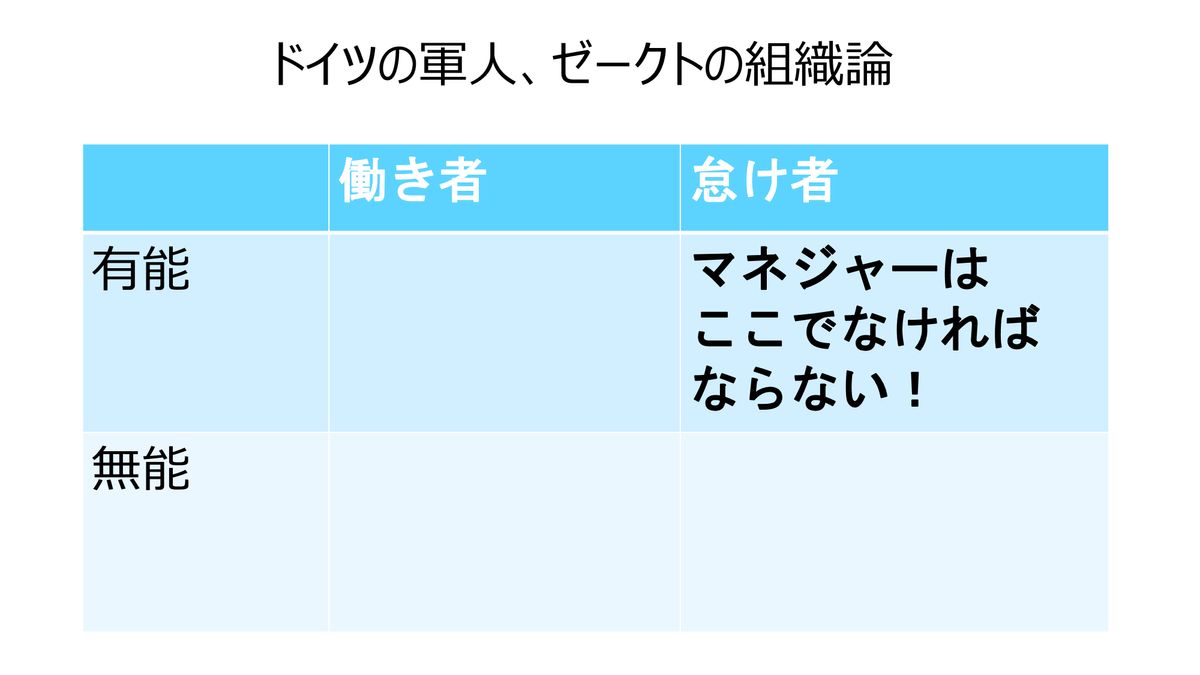

中川:あえて今日はそれこそちょっときつい表現を使いますが、無能な怠け者を有能な怠け者が上手に使うようじゃないといけないわけです。

大企業において言えば、「自分なんか何にもできないんだから、目立たん(※目立たない)ようにひっそりしているんだよ」というような、無能な怠け者さんを上手に組織の中で活用するためには、あなたがその人の分まで仕事をしちゃいかんのですよ。

そうではなくて、あなたが上手にほかの人たちをうまく動かしていって、あなたはなるべく手を抜かなきゃいけないわけなんですよ。ぜひ赤坂さんにも考えてみていただきたいです。

赤坂:はい。

中川:

中川:みなさんにも考えていただきたいんですけれども、どうしてあなたが一生懸命になっちゃいけないんだと思います? あなたが余裕を持って働くべき理由ってどういうことだと思います?

何度も繰り返しますが、「有能だ」「無能だ」「働き者だ」「怠け者だ」というのはかなりストレートで抽象的な表現なので、これを実際に現場で適用しましょうとか、あなたの考え方にそのままインストールしましょうということではありません。メッセージをうまく受け取らないといけないんですね。ぜひみなさん、考えてみていただきたい。

「有能」と「無能」の違いとは?

赤坂:先生、少し質問が入ったんですけれども。

中川:はい。

赤坂:「無能と有能ってどこが違うのでしょうか? 自分が有能だとは本当に思えないのですが」というコメントがきています。

中川:ここにおいて有能、無能の違いというのは、職務に対する責任を持てるかどうかみたいな感じかなと思います。今日の人間開発において、責任感とエンゲージメントと、職務遂行能力というのは非常に高く相関しているんですね。

やはりできる人はやれることに対して誇りも持つし、やれるということ、物事をこなすことの喜びを覚えているので、ほぼ「やる気がある」=「できる」になりがちなんですね。

これはある種、人間の脳の本質なんです。だからゼークトとは話が違うんですよ。一般的にできる人は働き者になるんです。仕事をするのが楽しいし、仕事をしていてみんなに喜んでもらえるし、評価されるし、お給料も上がるし、社内のポジションもどんどん降ってくるから、基本的には有能な人は一般的な職場の中で働き者になるんです。

なので、「有能と無能の違いはどこにあるか?」は、仕事を楽しむ技術を持っているかどうかなと思います。

赤坂:なるほど。仕事を楽しんでいたら、この仕事って自分事みたいにもなりますよね。

中川:そうです、そうです。

赤坂:そうなんですね。「なるほどです。それなら有能だと思えそうです。怠けなければ(笑)」って来ています。怠けなければいけないということですかね。コメント、ありがとうございます。

中川:えぇ。そうです。赤坂さんから、「仕事を自分事にできる」とありましたが、これもやはり現代人のスキルの1つ。仕事を最大限自分事として自発的・自律的にやれるということと、これらのものが全部1つに関連しています。

何度も繰り返しますが、基本的には有能な人は働き者になり、無能な人が怠け者になる。この構造をどうやって、ツイストした状況にするのかがポイントになります。

あなたは基本的に、あるキャリアステージまでは一生懸命やって、そこで頭角を現せばいいです。でも社会的な責任や家庭の責任を重く担うようになったタイミングで、有能な人が怠け者になれるかどうかというのが、キャリアステージの次に上がれるかどうかということなんですね。

赤坂:フェーズごとに違うんですね。

中川:えぇ。そうです。

PR

PR