製造業における報連相のポイント

弊社はいろいろな業界からお話をおうかがいすることがあるので、「各業界でここが報連相とかのポイントになるんだろうな」っていうのを整理してみました。

今回、お申し込みいただいたみなさまの中でいうと、製造業とか福祉・医療とか、あとは人事の方が多かったので、製造業と医療・福祉と間接部門で作ってみました。

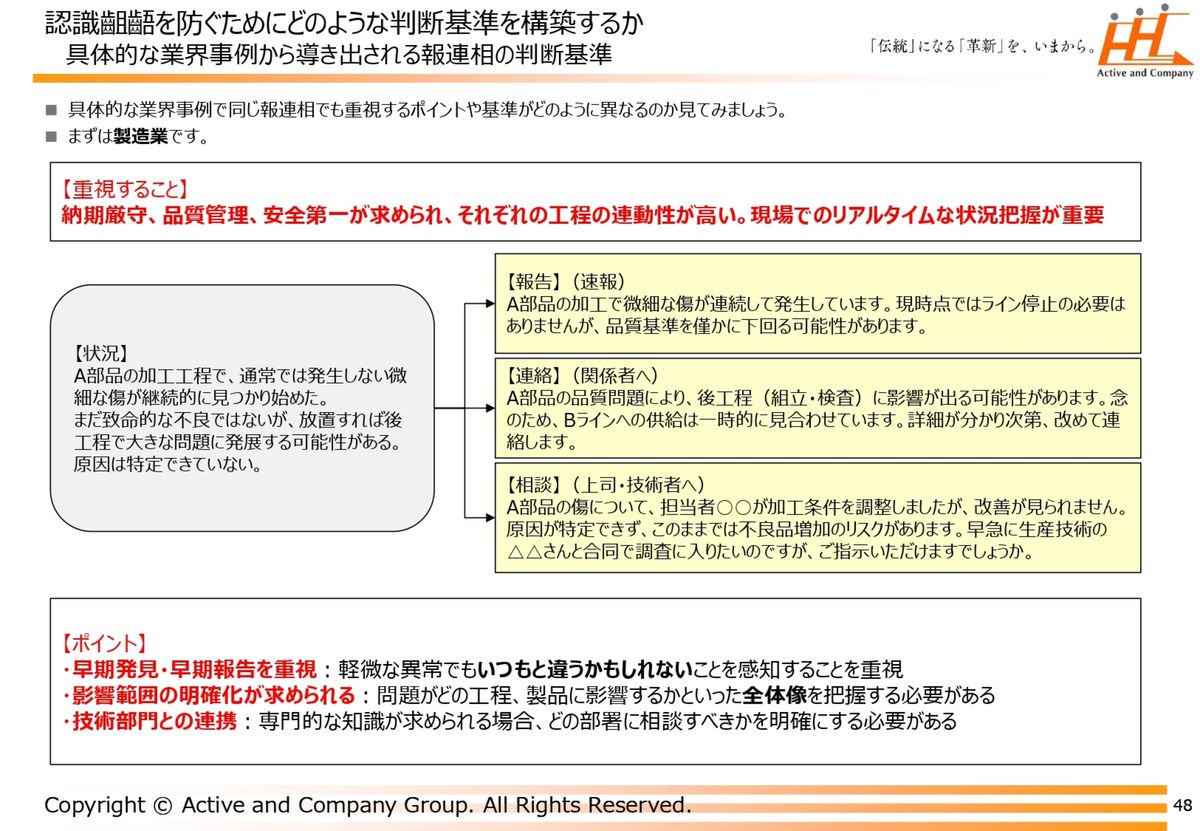

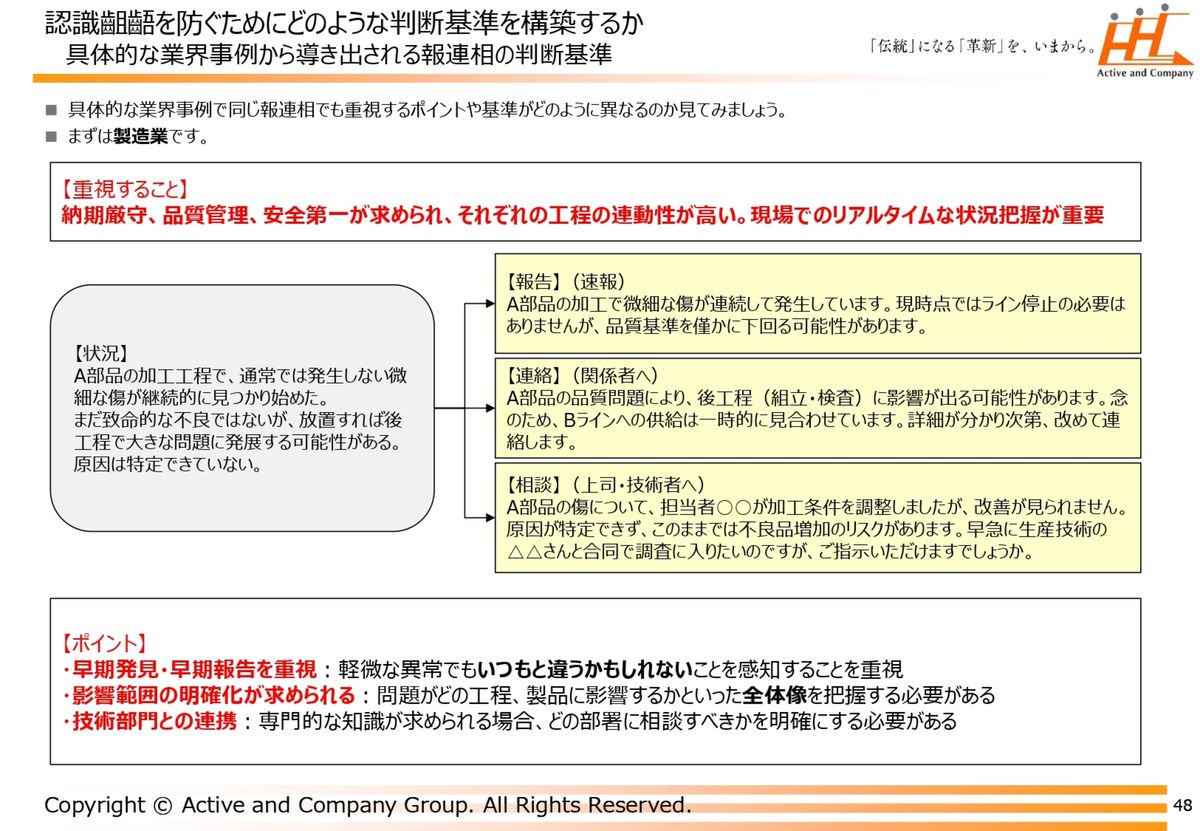

まず製造業ですね。重視することって、納期の厳守、品質管理、安全第一が求められて、それぞれの工程の連動性も高いと思うんですよ。現場でのリアルタイムの状況把握が重要といったところがあると思います。

状況として、「傷が見つかったぞ」「放置すれば後工程で大きな問題に発展する可能性がある」「原因は特定できていない」となった時、報告としては、速報ですぐに報告をしたり、関係者に連絡したり、あるいは上司とか技術者に相談したりっていうようなイメージになってくるでしょう。

ポイントとして、製造業は影響があったら生産計画が一気にずれるので、早期発見・早期報告を重視します。とすると大事なのって、「いつもと違うかもしれない」っていう違和感に気づけるかどうかなんですね。なので、そこの言語化に対してけっこう重きを置いていらっしゃるかなっていう印象はございます。

あと、影響範囲の明確化ですね。前工程がダメだと後工程もダメとなっちゃうので、問題がどの工程、製品に影響するのかっていう全体像を把握しないといけません。「各ラインのことだけわかっておけばいいや」だけじゃなくて、全体像を把握した上で連絡をしないと、必要な連絡はできません。

あと技術部門との連携です。専門的な知識が求められた場合、どの部署に相談すべきかは、ある程度、例えば連絡先を提示しておくところもあるかなと思っています。こちらが製造業のイメージですね。

福祉・医療業界における報連相のポイント

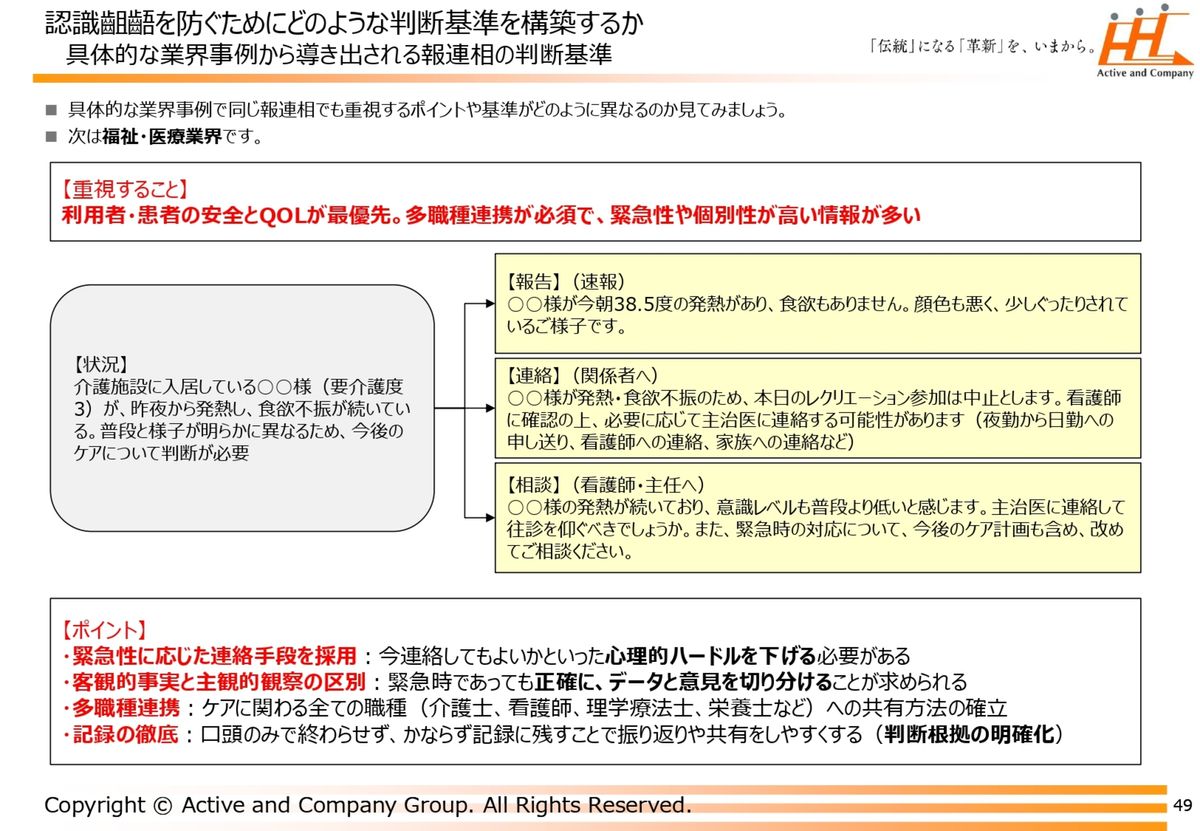

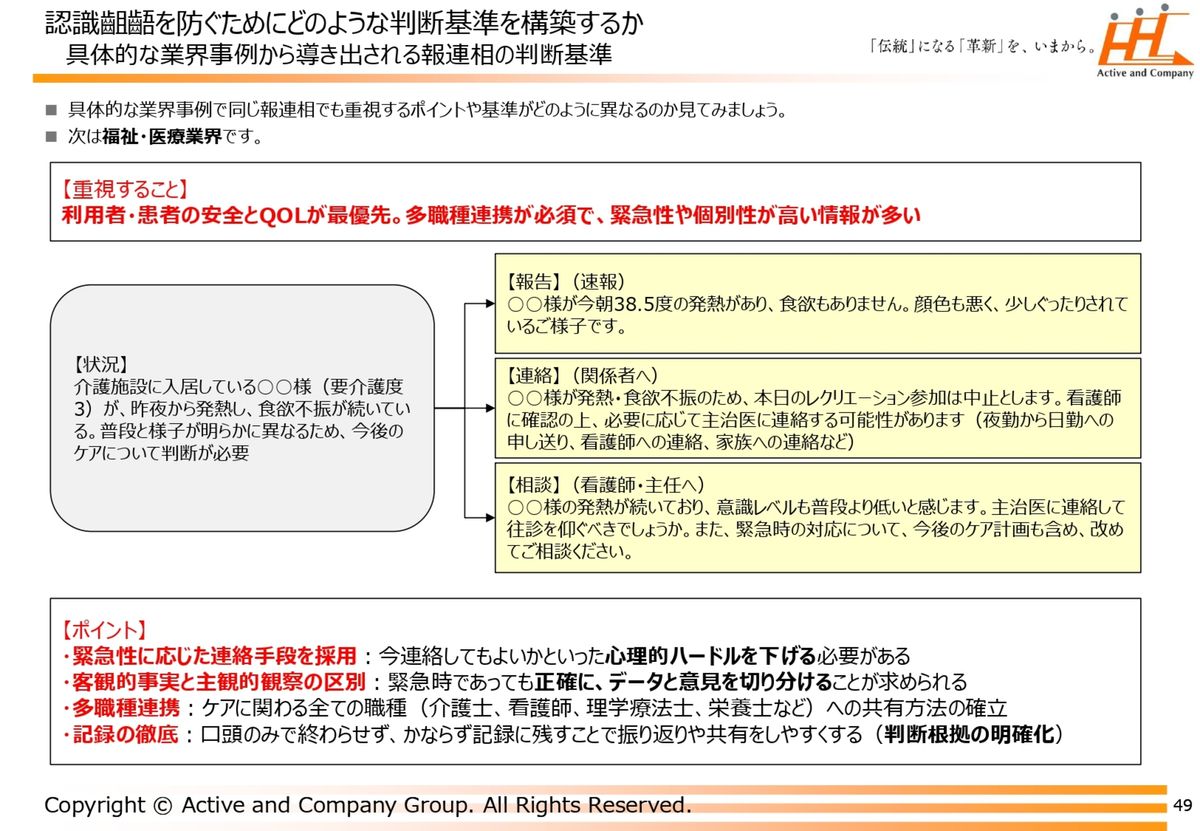

もう1つは、福祉・医療業界です。福祉・医療業界の場合、利用者とか患者の安全とかQOLが最優先だと思うんですよ。かつ、いろいろな職種の連携が必須で、緊急性とか個別性が高い情報が多いかなって思っています。

なので例えば、「介護施設に入居している○○さまがこういう状況ですよ」と、速報として「こういう状態です」と伝える。関係者に「レクリエーションの参加は中止するよ」「看護師に確認した上で主治医に連絡する可能性があるよ」と伝える。夜勤から日勤への申し送りであったり、看護師への連絡だったり家族への連絡とかもあるでしょう。相談として「看護師、主任に相談しますよ」っていったところですね。

ポイントとしては、緊急性に応じた連絡手段をどういうふうに作っているかです。「今連絡してもいいかな?」っていう心理的ハードルがあったら患者さんの安全性が妨げられるので、そこをどう作るかは考える必要があります。

あと大事なのは、客観的事実と主観的観察の区別です。緊急時であったとしても、正確にデータと意見を切り分けることが求められるかなって思っています。

あと、他職種への連携もあるので、どういうふうに情報共有するかが大事ですよね。

あと記録の徹底ですね。口頭のみで終わらせず、必ず記録に残すことで振り返りとか共有とか、事例とかも作りやすくなるかなと思っています。判断根拠について、後で見た時に「どういう基準でやっているんだっけ?」というところを明確化しておかないと、次につながらないと思っています。

情報の担保を工夫する

ほかもあるとは思うんですけれども、福祉・医療業界の場合、患者さんの命を預かっているからこそ、部下に対して強く言っちゃう方もいらっしゃると思うんですよ。安全とか命の問題とかを考えたらもちろん大事です。

ただ「結局伝わっていますか?」っていう話なんですよね。「なぜこの人はこんなに怒鳴ってまで言っているんだっけ?」っていうことが部下に伝わっているかどうかなんですよ。それだけ命の危機があるってことが同じ程度でわかっているかは確認する必要があるかなって思っています。

「今そんなことをやったらダメだ」みたいに怒鳴っちゃうこともあると思うんですよ。だけれども、例えば後で落ち着いた時に、「こういう事情でこういうふうに言ったんだよ」と情報を担保しているかというところを工夫されるといいかなと思います。忙しいとは思うんですけどね。

ただお話とか聞いていると、そういうコミュニケーションで辞められる方とかがけっこういらっしゃると聞いているので、工夫できるところはやってみたほうがいいかなと思っています。

間接部門における報連相のポイント

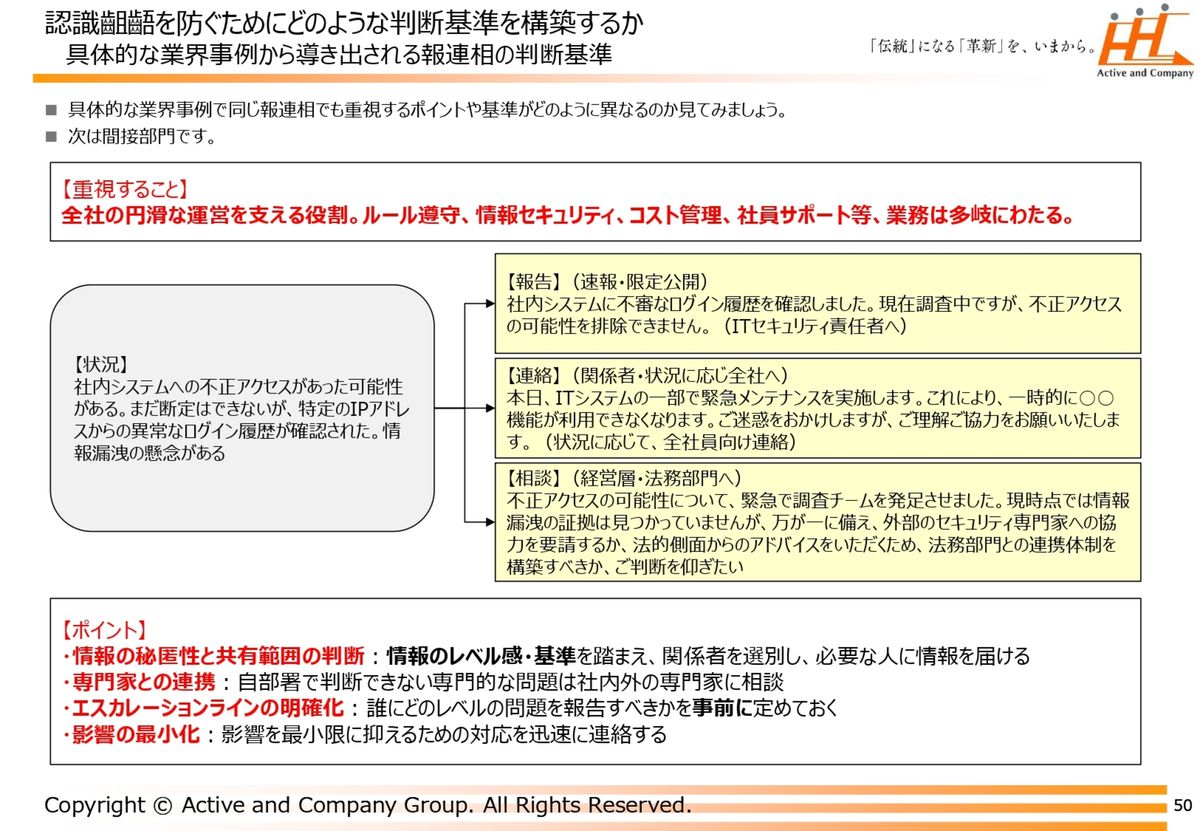

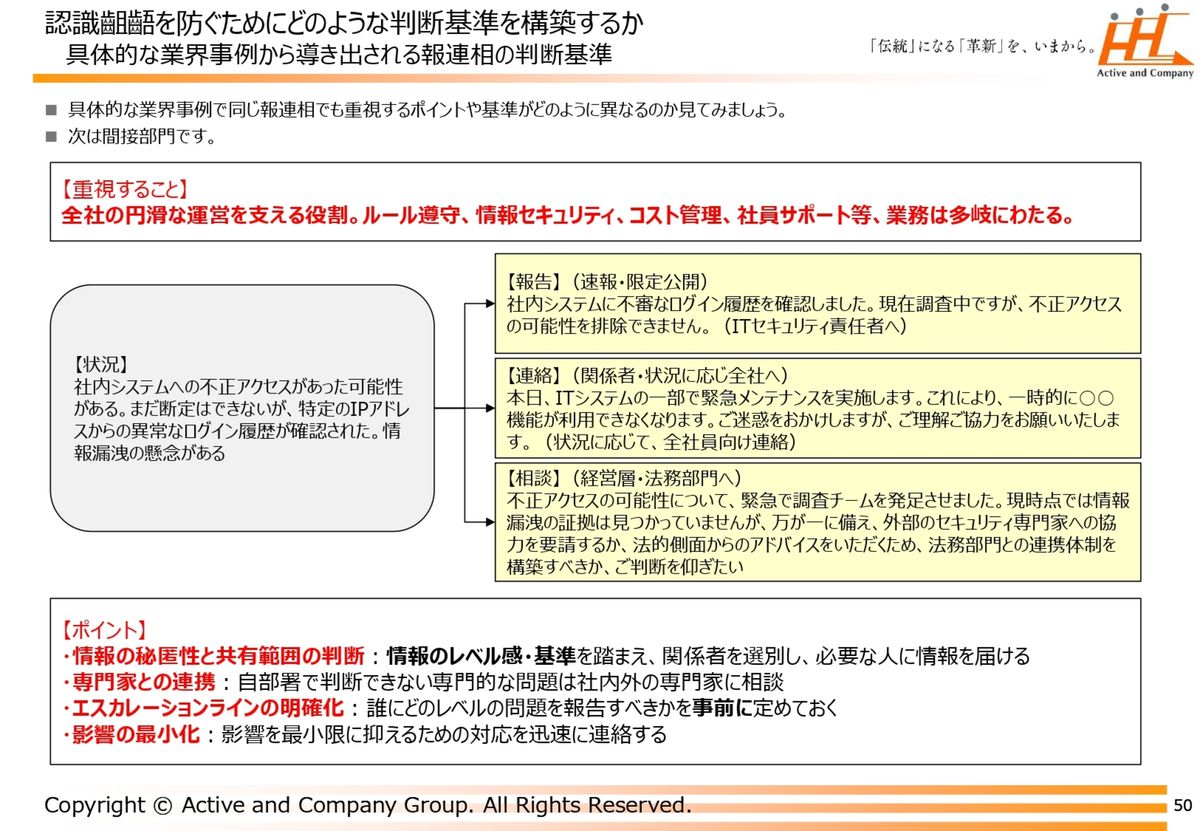

次は間接部門です。間接部門は、やはり全社の円滑な運営を支える役割を持っています。ルールの遵守だったり、情報セキュリティだったり、コスト管理とか社員サポートとか、業務は多岐にわたるでしょう。

例えば社内システムへの不正アクセスがあった可能性があったとします。まだ断定できないけど、特定のIPアドレスから異常なログイン履歴が確認されたので情報漏洩の懸念があります。

もう即時報告(が必要です)。ただ、間接部門には「いったんここまでにしか情報を開示しないようにしておこう」という限定公開がけっこうあると思うんですよ。あとは関係者・状況に応じて、全社へ連絡する場合もあるでしょう。経営層とか法務部門への相談ですね。

やはり間接部門の場合は、情報の秘匿性と、共有範囲の判断が非常に重要になってくるかなと思うんですよね。

例えば人事の方とかって、悩みがある方の相談とかも聞くと思います。その情報をどこまで開示するかっていう話なんですよね。ご本人の許可がないのに開示したらもちろんダメなんですけど、そういったところのレベル感だったり、感覚のすり合わせが果たしてできているかどうかが非常に重要なところです。

例えば担当の方に「自分は障がいがあって」「なるべく上司に言わないでね」って言ったのに、勝手に上司に言っているとか、けっこうあったりするんですよね。なのでそういう基準が明確になっているかどうかは確認する必要があります。

あとは専門家との連携です。あとはエスカレーションラインの明確化とか、影響の最小化とか。そういったところの基準がどうなっているか、事前にどこまで明確化しているかは重要になってくるかなと思っています。

業界のところは、こういった事例もご参考いただければなって思います。

PR

PR