【3行要約】・情報伝達の質を高めるには関係者の特定が重要ですが、多くの場合、業務の全体像が見えておらず、適切な判断ができていません。

・三上真央氏は「現在はリモートワークの増加により、対面だけでなく多様な連絡手段の使い分けが重要になっている」と指摘しています。

・上司は部下に業務の影響範囲を明確に伝え、部下は「迷っている状態」を自覚するためのチェックリストを活用し、自律的な判断力を養いましょう。

前回の記事はこちら 関係者の役割と業務の全体像を把握する

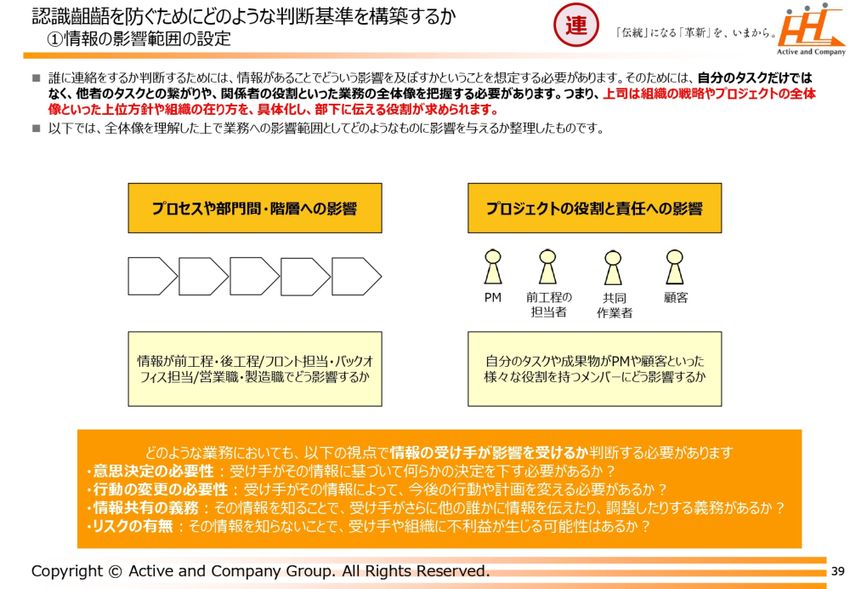

三上真央氏:次、連絡です。「連絡する関係者って誰?」というところですが、ここは情報伝達の質ですよね。ゴールや背景が共有されていないと、誰が関係者なのかわからないっていう話だと思うんです。

なので、情報の影響範囲の特定と、連絡手段の使い分け基準の設定をしましょうというお話でございます。

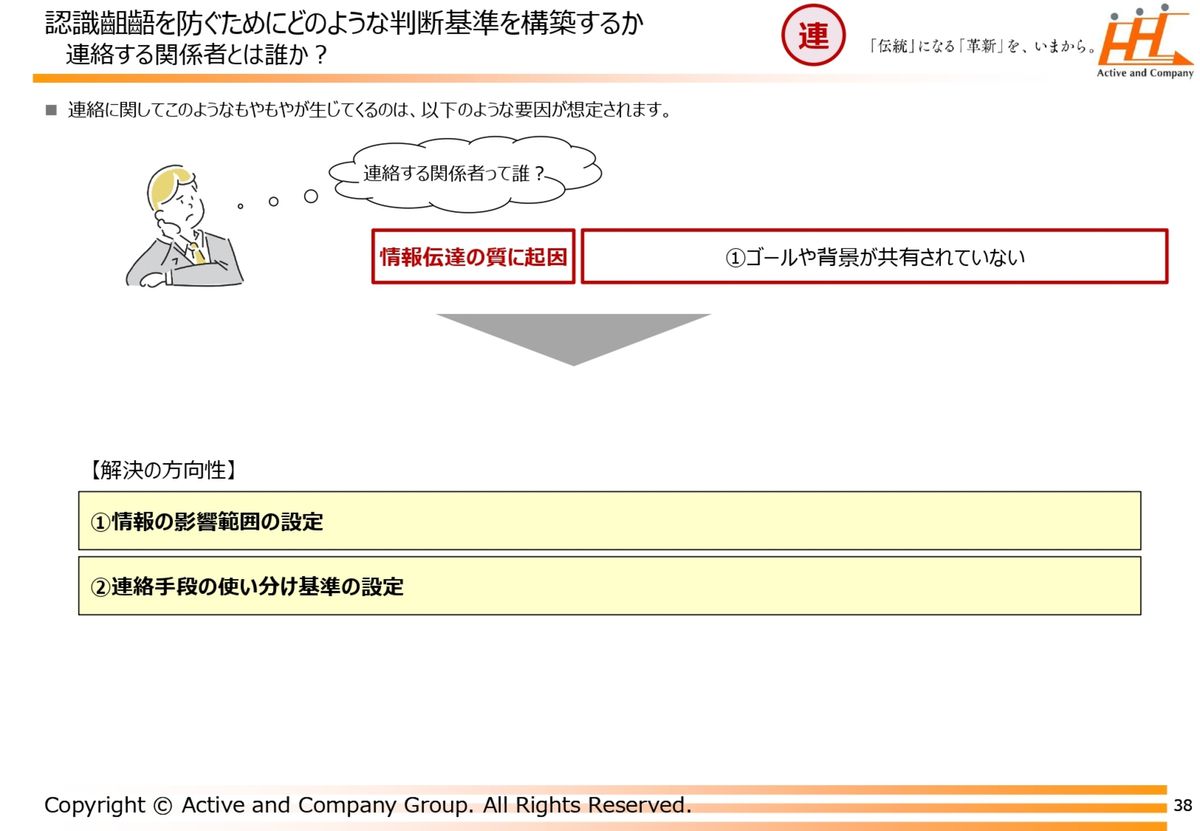

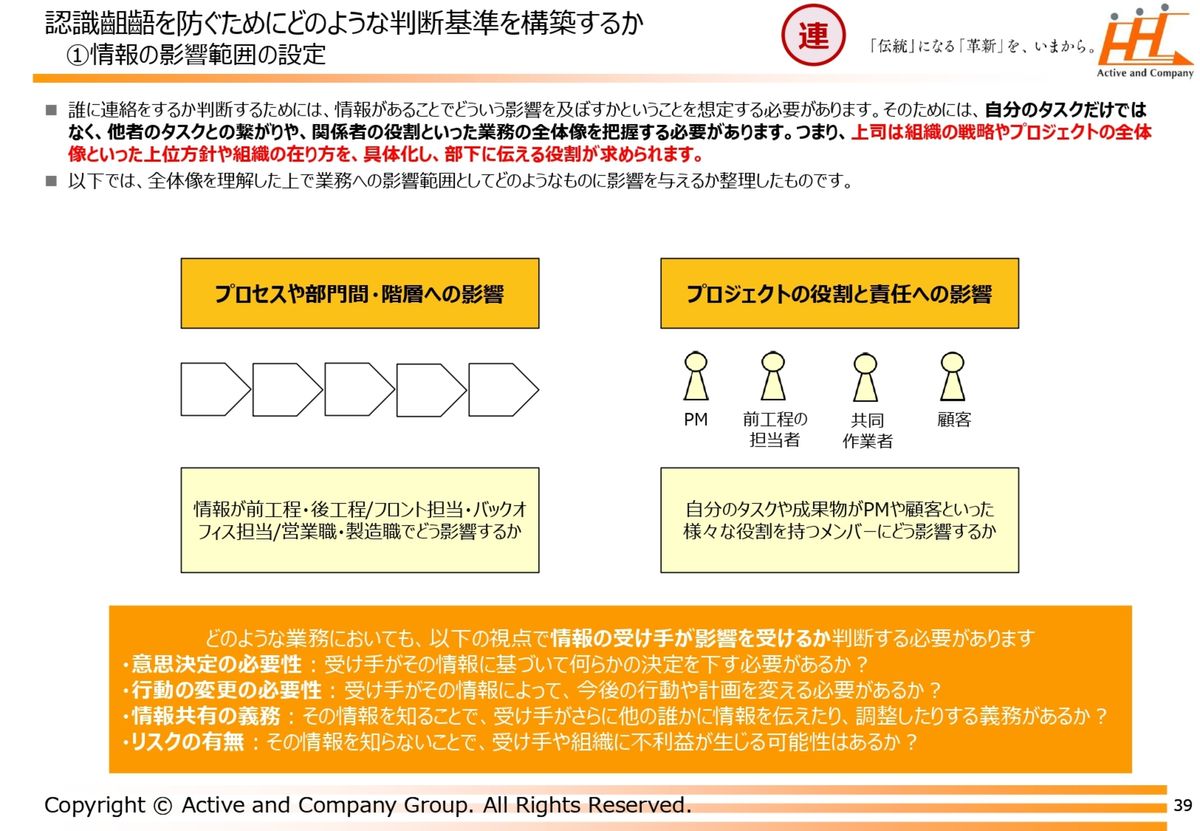

誰に連絡をするかを判断するためには、やはり情報があることで、どういう影響を及ぼすかを想定する必要があります。

そのためには、伝える側も自分のタスクだけじゃなくて、ほかの方のタスクのつながりとか、あるいは関係者の役割といった業務の全体像を把握することが求められるんですね。これって、変化に対応するより、すごく重要だと思いませんか。

あえて情報を部下に伝える

上司、管理職の方って、上からの組織の戦略とか情報とか、そういう上位方針的なところって、下に(共有しないで)止めがちな方もいらっしゃると思うんですよ。

だけれども、もちろん伝えられる内容で、あえてしっかりと部下に具体的に伝えることによって、部下の方も自分の業務だけじゃなくて、全体像が見えてくるんですね。

全体像が見えてくると、「今こういうことが起こっているから、もしかしたらこっちに影響を及ぼすかもしれない」と連動することができたりするんですよ。

とすると、やはり伝える側も「いつまでも自分の業務だけしか知りません」では良くないわけで、全体の構造とか組織の状態とかを踏まえた上での連絡をできるようになることが求められているわけでございます。

これは、自律的な人材を育てるところにもつながり得るところかなというところでございます。

影響範囲を把握する

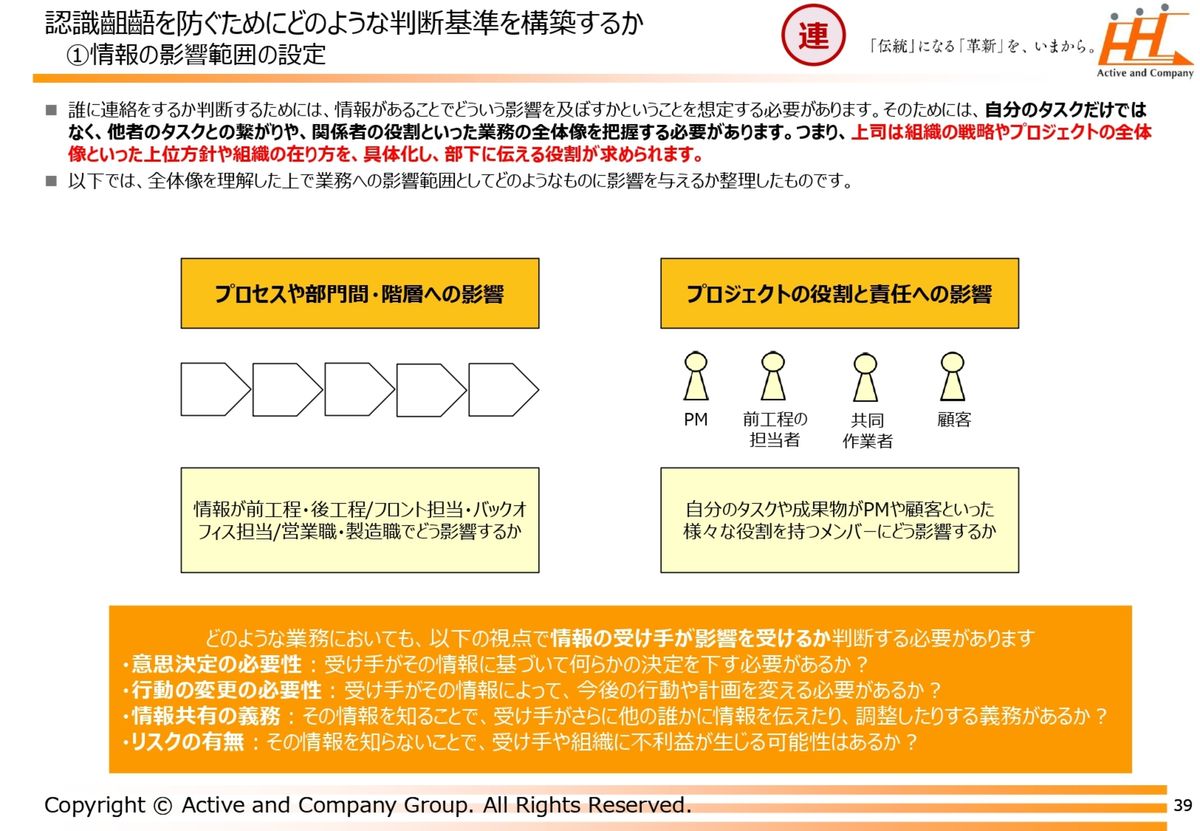

「じゃあ、そういう全体像ってどういうふうに整理できるの?」っていう話になります。例えばプロセスや部門間・階層への影響ですね。製造業だと、前工程とか後工程とか、フロント担当・バックオフィス担当、営業職・製造職というふうに、プロセスごとの影響があると思います。

なので、例えば「自分が今やっている仕事って、次の工程でどうつながるんだっけ?」「営業とどう絡むんだっけ?」とか、そういうことを社員が把握しているかしていないかで、例えばすぐに連絡しないといけないってなった時に、「関係部署はここだからここに連絡しないと」っていう判断ができるわけですよね。

こういうのって、上司から許可を取るのは必要だと思うんですけれども、例えば緊急の時に逐一上司に許可を取ってとなると、けっこう時間がかかっちゃうじゃないですか。

なので、自律的な判断だったり基準を作るという上でも、どこが影響するかは、もちろん部下に考えてもらうのも重要ですが、上司からしっかり伝えておくのもお勧めしているところです。

プロジェクトの役割と責任への影響

あとは、プロジェクトの役割と責任への影響ですね。自分のタスクとか成果物が、「プロジェクトマネージャーとか顧客とか、そういうさまざまな役割を持つメンバーにどう影響するんだっけ?」っていうのは、やはり知らないといけないかなと思っています。

そういう意味でいうと、ふだんどんな業務であったとしても、情報を受ける側がどういう影響を受けるかは逐一判断しないといけないかなって思うんですよね。

「判断するにしても、どういう要素で判断すればいいの?」っていう話だと思うんですけれども。1つは意思決定の必要性です。その情報に基づいて、受け手側はなんらかの決定を下す必要があるのか。あるいは行動の変更の必要性。受け手がその情報によって、今後の行動とか計画を変える必要があるのかどうか。

あるいは情報共有の義務です。その情報を知ることで、受け手がさらにほかの誰かに情報を伝えたり調整したりする義務があるかどうか。あるいはリスクの有無。その情報を知らないことで、受け手や組織に不利益が生じる可能性があるのか。ここを判断していく必要はあるだろうなと思っているところでございます。

そういう意味だと、もちろん部下からも考えていくことも必要なんですけれども、上司からも「今回あなたに任せる業務はこういうところに影響が及ぶから、もし何かあったらこういうふうに伝えてくださいね」と言っておくだけでも違うんじゃないかなっていうところですね。

となると、やはり上司の方は、戦略を踏まえて組織全体の流れや傾向をつかんでおかないといけないわけで。けっこうマネジメントって大変ですよねっていう話です。

連絡手段の使い分けの基準

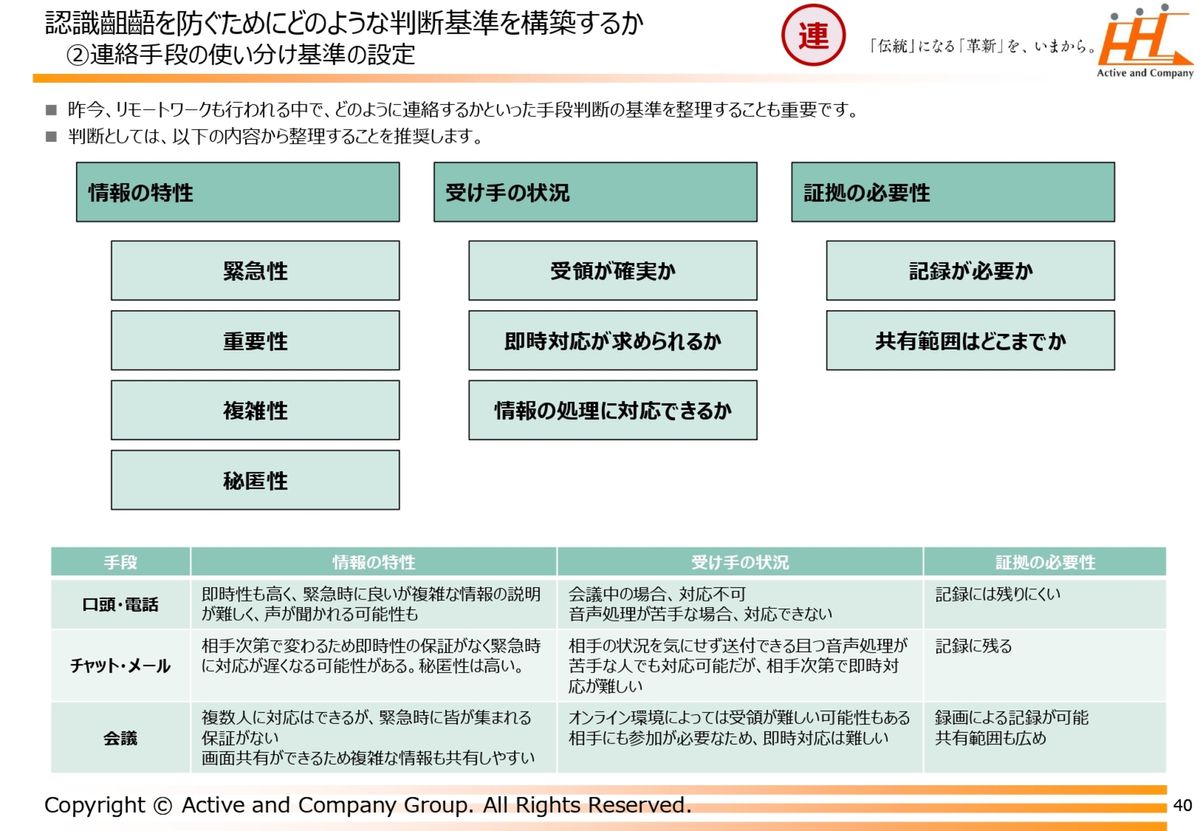

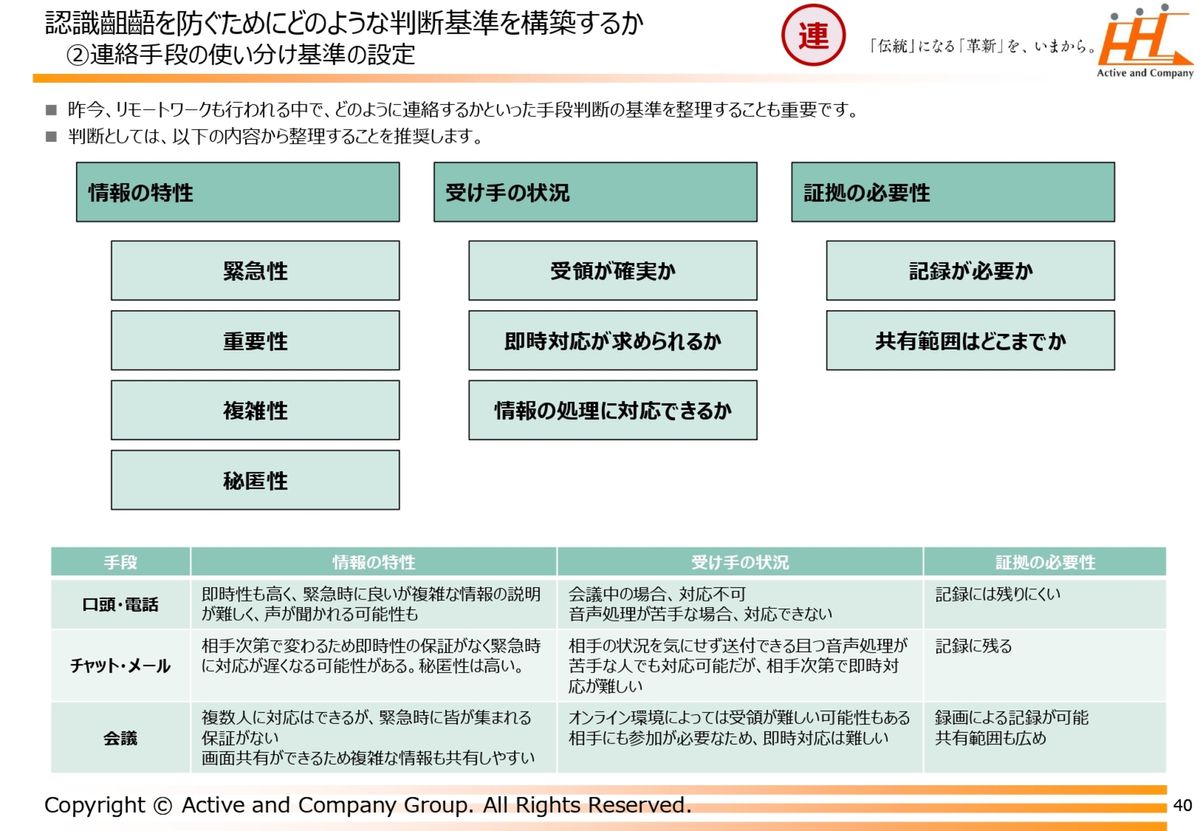

あと、地味に重要になってくるのが、連絡手段の使い分けの基準です。リモートワークが増えてきたところで、今までのように対面で口頭で話すだけでは済まなくなってきています。

なので、どういう状況になったら、あるいはどういう情報だったら、その手段を使わないといけないのか、ある程度基準を作っておくのをお勧めしています。

例えば情報の特性ですね。緊急性のある情報なのか、重要なのか、複雑な情報なのか、秘匿にしないといけない情報なのかというのがあると思います。

あるいは受け手の状況です。例えば受ける側が会議とかがあって、情報を受けることが確実にできるかどうか。「チャットだったら届くからいけるよね」とかもあると思うんですけど、できない可能性もあるでしょう。あるいは即時対応が求められるかどうか。情報の処理に対応できるかどうか。

あとは証拠の必要性ですね。記録が必要か、共有範囲はどこまでか。そういったところがあるかなと思います。

口頭や電話のメリット・デメリット

手段としては、大きく分けて口頭だったり電話だったり、あるいはチャットとかメールとか会議とかがあるかなと思っています。

口頭や電話だと、やはり即時性も高いし緊急時にもいいかなとは思います。例えば、図を使わないとわからない情報とかもあると思うんですよ。複雑な情報みたいな。そういうのに関しては(電話だと)ちょっと難しいですよね。

また注意しないといけないのは、電話する場所によっては、その話が他者に聞かれてしまう可能性もある。なのでプライバシー、秘匿性のある情報を伝える時には注意が必要ですよね。

あと、受け手側の状況も、会議中の場合だと対応が難しいとか、人によっては音声処理が苦手な方とかもいらっしゃると思うんですよ。「音声だけだと脳内処理があんまり得意じゃないです。むしろ文字のほうが処理しやすいです」って方とかがいらっしゃると思うんですよね。そういう場合は対応ができないだろうといったところです。

あと、電話とかはもちろん録音すればいいんですが、ふだん録音しない場合だったら記録には残りにくいので、説明責任が問われた時に困っちゃうところもあるかなと思います。

チャットやメールのメリット・デメリット

あとチャットとかメールですね。相手次第で状況が変わるので、即時性の保証がなく、緊急時に対応が遅くなります。秘匿性はもちろん高いです。

相手の状況を気にせず送付できる、かつ音声処理が苦手な人でも対応が可能ですけれども、受け手の状況として、その方がチャットを見ていなかったら、即時的な対応ができません。あと(特徴として)チャット・メールは記録に残ります。

会議のメリット・デメリット

会議は複数人に対応はできるけれども、緊急時にみなが集まれる保証がない。あとは画面共有ができるため、複雑な情報も共有しやすいというのもありますよね。

オンライン環境によっては受領が難しい可能性もある。相手にも参加が必要なため、即時対応は難しい。

証拠の必要性としては、録画によって記録可能です。共有範囲も大多数にできるので、広めといったところはあるかなと思っています。

PR

PR