報告をする基準

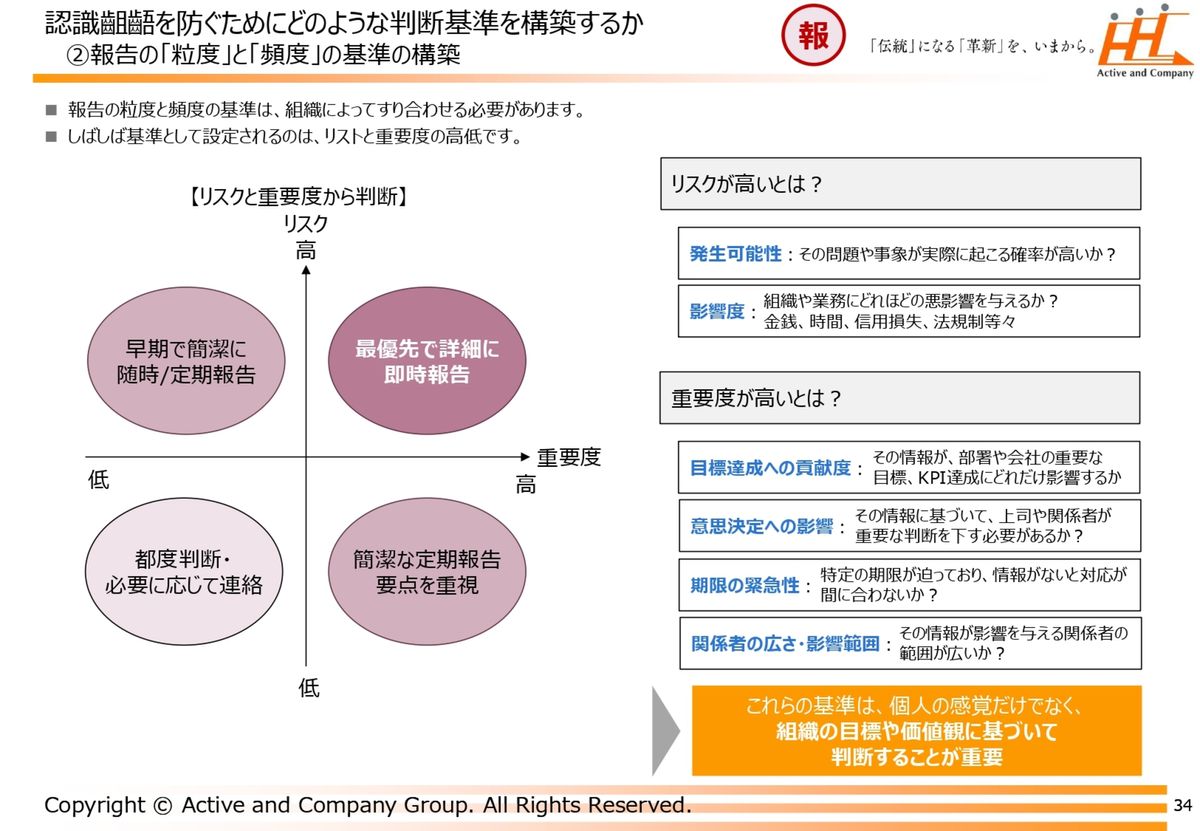

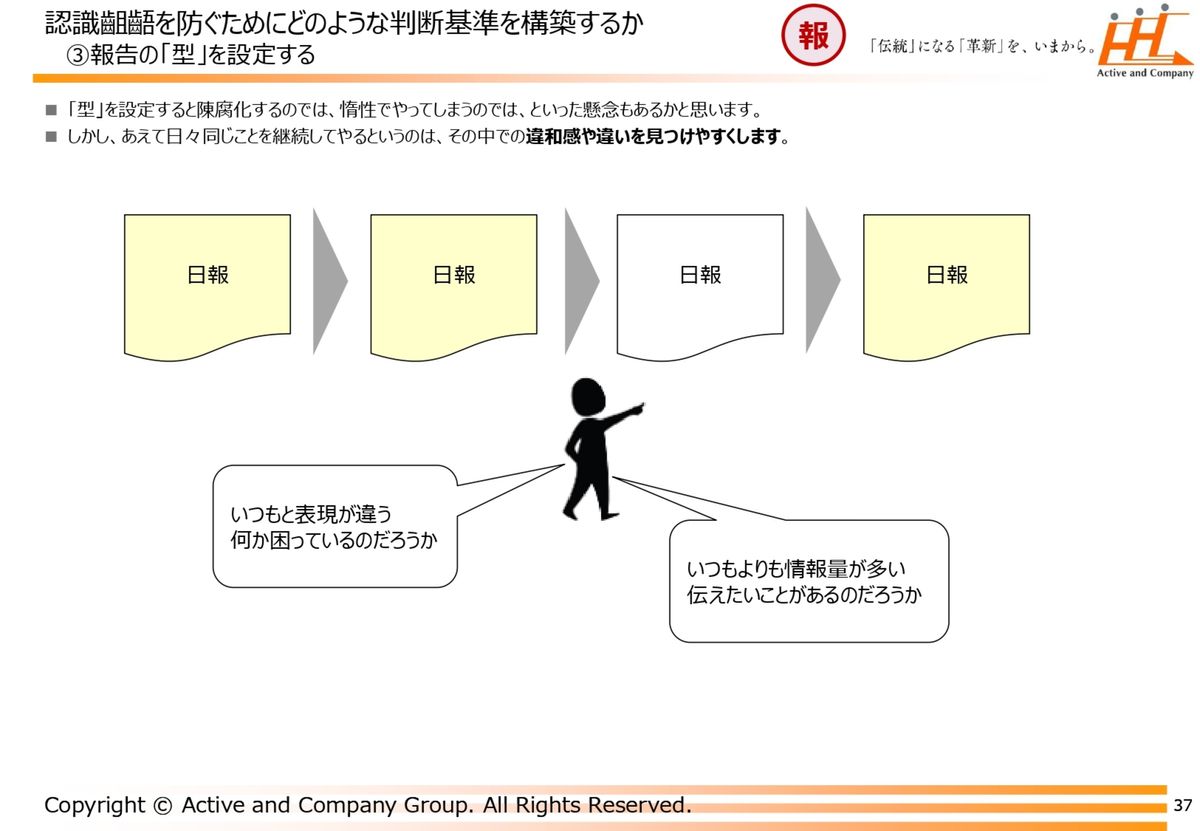

「じゃあ、どういうふうに基準を作るの?」といった話になるんですけれども、まず「報告する」っていうことは、何かのリスクや重要性があると判断して報告をするので、そういうリスクと重要度から判断するところが最初かなと思っています。

例えば、起こり得るリスクが高くて重要度も高いとなると、最優先で詳細に即時報告しないといけないですよね。どっちも低い場合は、都度判断で必要に応じて連絡しましょう。

「リスクってどういうふうに判断すれば高いって言えるの?」とか「重要度が高いってどう判断するの?」と、けっこう悩まれると思うんですよ。組織とか業態によっても違うのは当たり前だと思っています。なので、参考までに「こういう指標があるよ」というものをご紹介できたらなと思っています。

例えば、「リスクが高いって何ですか?」といった時に、まずは発生可能性ですよね。その問題とか事象が実際に起こる確率が高いかどうか。あるいは、そのリスクが発生した時に、組織や業務にどれほどの悪影響を与えるか。金銭だったり時間だったり信用損失だったり法規制など、いろいろあるかなと思います。

あと「重要度が高いとは?」といった時に、重要度って、その組織だったり個人だったりの目標達成への貢献度合いがどれだけ高いかが、1つの指標としてあると思うんですよね。

あとは意思決定の影響です。その情報に基づいて、上司とか関係者が重要な判断を下す必要があるのかどうか。あるいは期限の緊急性。「納期が迫っていてヤバいです」っていう状況だと、言わないといけないですよね。

あと、関係者の広さ・影響範囲です。影響範囲が広いのであれば、それだけ情報が拡散するスピードも遅くなったり時間がかかったりするので、その分、前倒しで言わないといけないと思っています。

基準は組織の目標や価値観に基づいて定める

これらの基準は、個人の感覚だけではなくて、組織の目標や価値観に基づいて判断することが重要です。例えば弊社はコンサルティング会社なので、プロジェクトベースでやっております。お客さまとお話をして、資料を作成して、すり合わせてとやっていくんですけれども。「どういうふうに判断しているのか?」といった時に、お客さんからクレームが入ったとか、お金がまだ入金されていませんとか、そういうのだとけっこうリスク高いですよね。

重要度が高いものとなると、各々で目標設定をしているので、それに貢献度合いが高いものに対して、上司から意思決定の判断をしないといけないとか。

弊社でもプロジェクトベースでお客さんに資料をお渡しするってなると納期があるので、「期限に間に合わない。ヤバい。どうしよう」といったところも報告しないといけないとか、いろいろあるかなと思っています。

やはり組織として戦略に基づいて基準を設定することを推奨させていただいております。

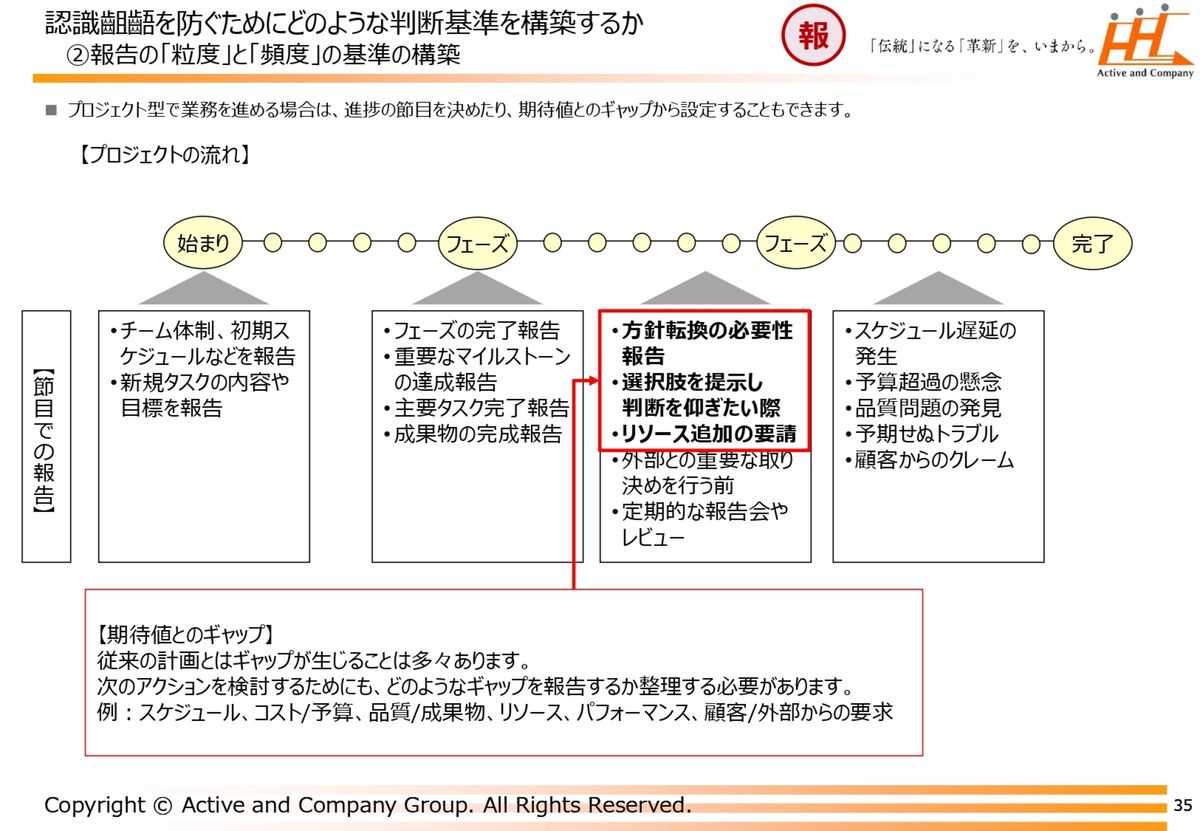

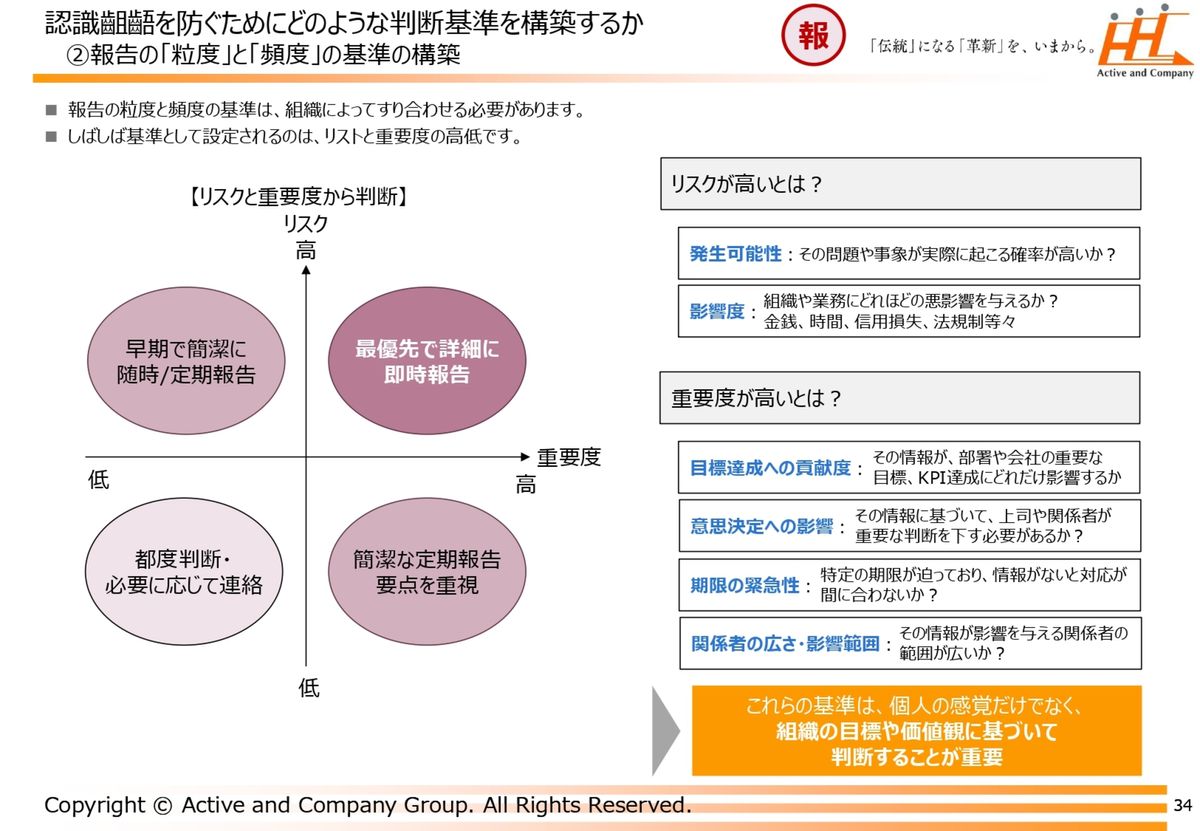

プロジェクトベースなら節目で報告する

あと、弊社みたいにプロジェクトベースで進めていく会社さんもあるかなと思うんですよ。そうしたら、節目で報告する。

例えば最初にチーム体制とか初期スケジュールとかの報告をしたり、新規タスクの内容や目標を報告したり、フェーズごとの完了報告だったり、重要なマイルストーンの報告だったり。もしかしたら途中で何か問題が起きて、方針転換していく必要性の報告とかもあるでしょう。

あるいは選択肢を提示して判断を仰ぎたいとか、リソースを追加したいとか。もしかしたら別のトラブルで、スケジュールの遅延とか予算超過とか、たぶんいろいろあると思うんですよ。そういったところのフェーズで報告をしていくのもあるでしょう。

フェーズを進めていくと、従来の計画とギャップが生じるっていうのはおそらく多々あると思うんですよ。そういう期待値とのギャップはやはり報告しないといけないので。次のアクションを検討するためにも、どういうギャップを報告するかは整理する必要があります。

例えばそれはスケジュールの遅延なのか、それともコストとか予算の乖離なのか。それとも品質なのか、リソースなのか。あるいはパフォーマンスの度合いなのかとか、いろいろあると思うんですよね。そういうのもしっかりと項目や基準として整理をして報告してもらう、促していくところが求められるであろうと思っています。

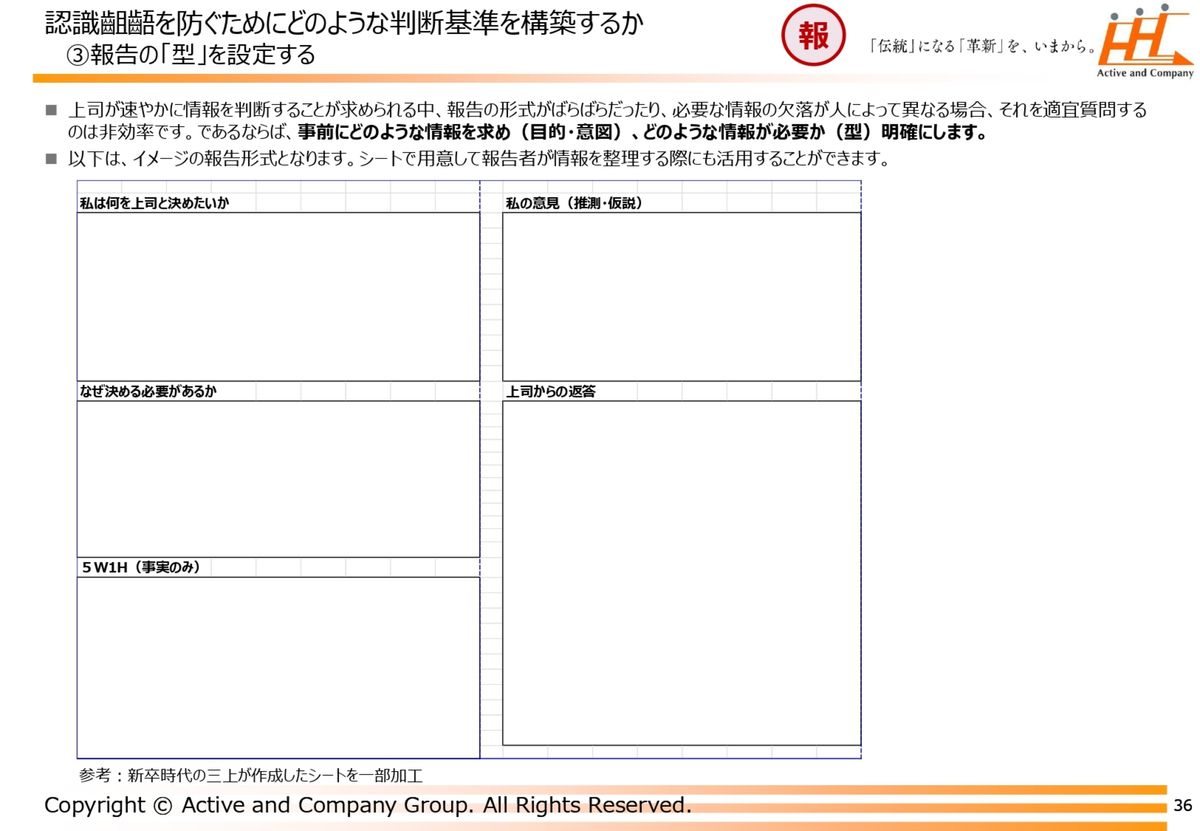

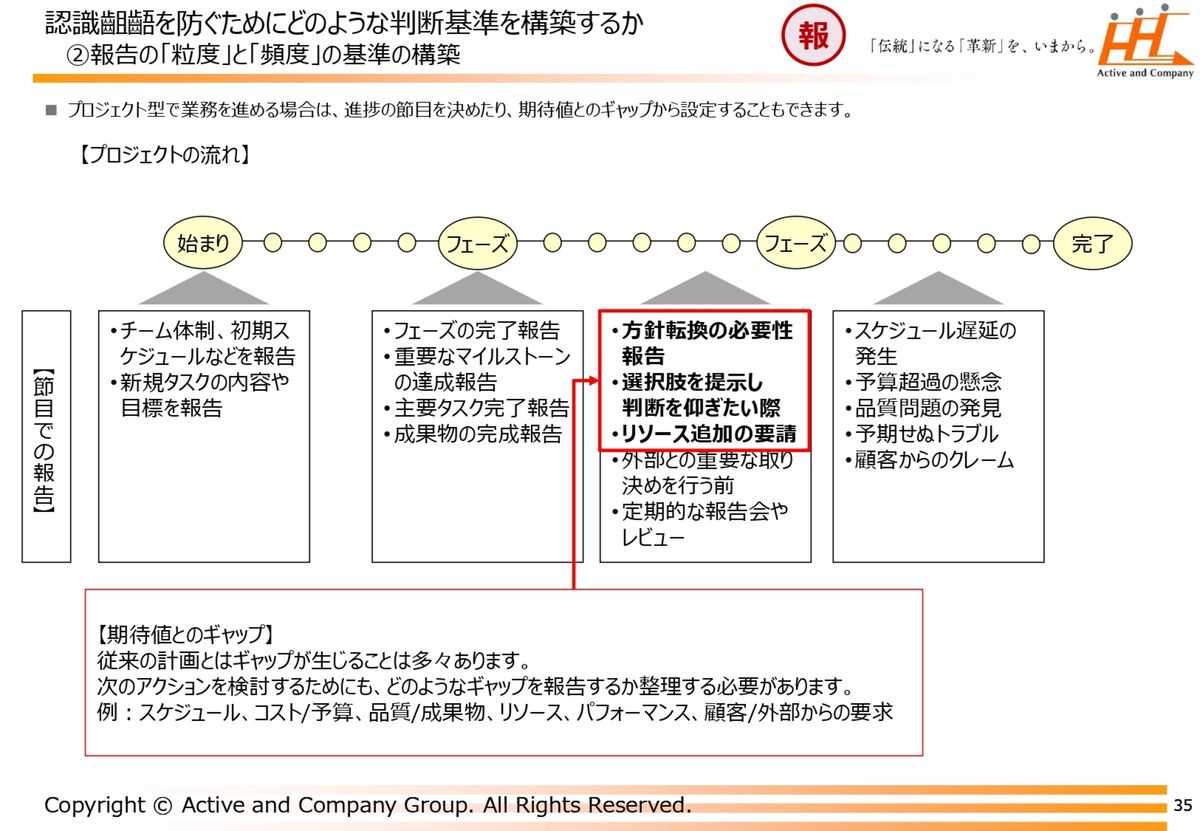

報告の型を設定する

次に、報告の型を設定するっていうのがございます。上司にはもちろん速やかに情報を判断することが求められるんですけれども、その中で例えば部下からの報告の形式がバラバラだったり必要な情報が欠落していたりしたら、上司からしても判断するのにすごく困ると思うんです。それをいちいち適宜質問して聞いて回るのも非効率かなと思っています。

とすると、事前にどのような情報を求めて、どのような情報が必要かを明確にする必要があるだろうと思っています。スライドは報告形式のイメージです。

特に若手とか新卒って報告することに慣れていないので、情報を整理するようなシートとかを用意しておけば、それが活用できるかなと思っています。

(スライドを示して)ご参考までに、新卒時代の三上が使っていたシートを一部加工したものでございます。三上も本当に報連相がすごく苦手な人間だったので、「そもそも私は何を上司と決めたいんだっけ?」とか「なんで決める必要があるんだっけ?」みたいな自問自答をしながらやるようなツールを作ったりしていました。

こういう報告の型を決めることによって、情報を整理したり速やかに情報が来たりというような運用ができるかなと思っています。

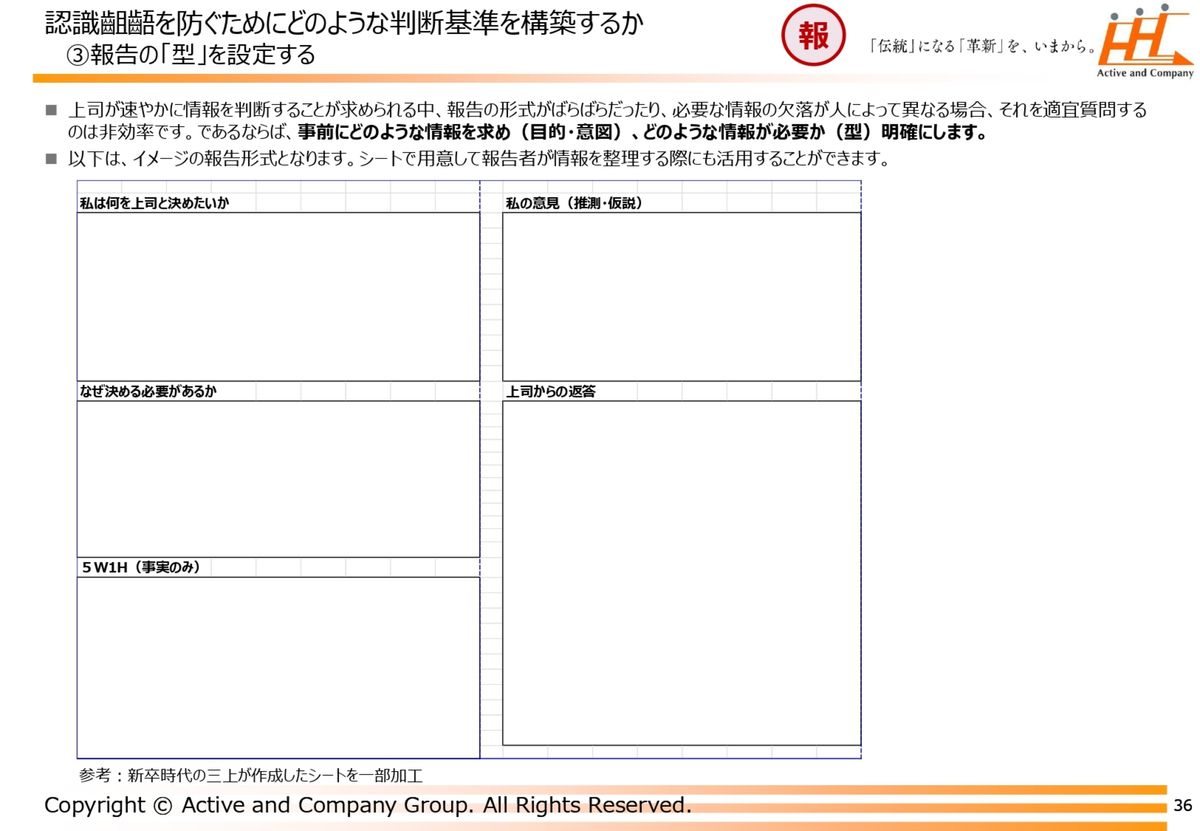

日々同じことを継続してやるのが重要

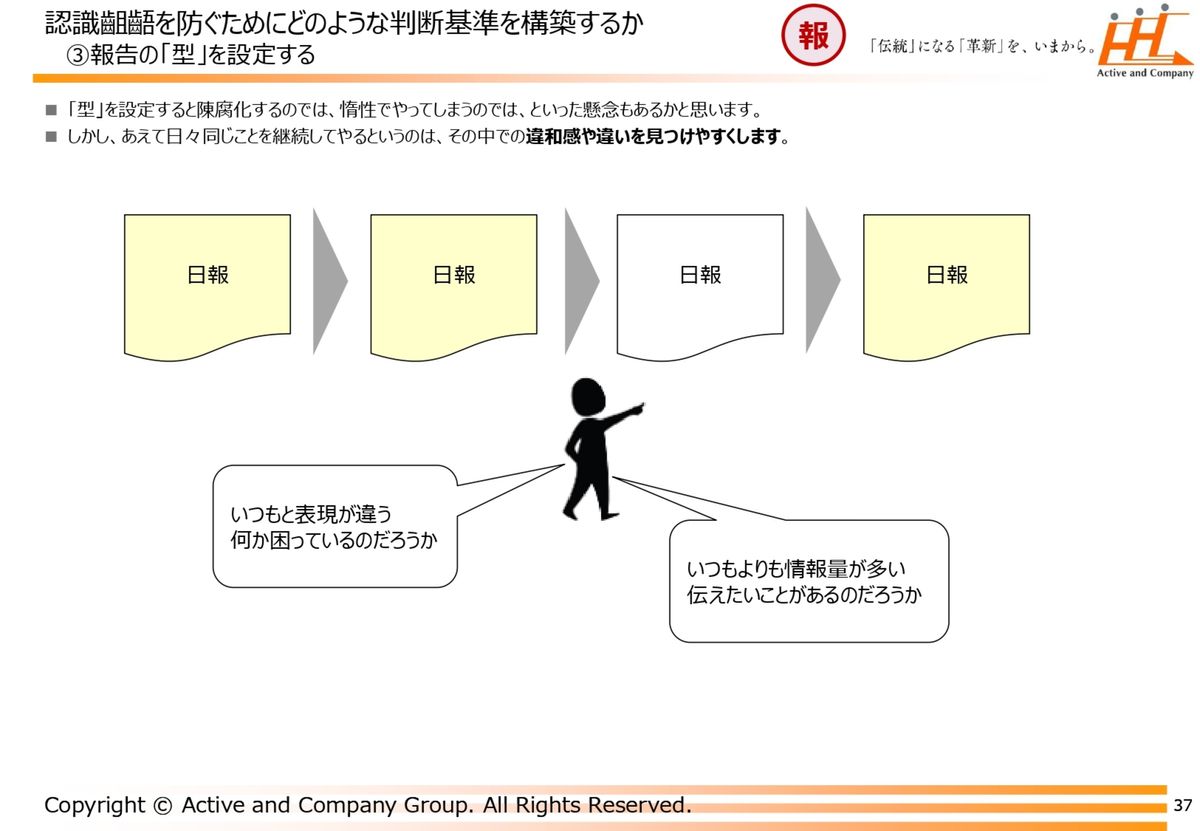

「日報で日々の業務の報告とかをやっていますよ」っていう方の中には、「陳腐化したり、惰性でやったりとかしていないか」という懸念があると思うんですよ。ただこれ、はっきり言って、日々同じことを継続してやるのが重要なんですね。

これはなぜかというと、日々同じ表現の中で、たまに「ここの表現、なんかいつもと違うな。何か困っているのかな?」とか「いつもより情報量が多くない? 何か伝えたいことあるのかな?」とか、日報の中にもちょっとした違和感とか違いがあったりするんですよ。

そういうことに気づけるという上でも、そういう陳腐化するような報告形式であったとしても、日々やっていくのは大事かなと思っています。

弊社の上司とかも意外とそういうのを見ているらしくて。なので違和感とか違いを見つけるためにあえてやるのはお勧めしているところでございます。報告はそんな感じですね。

PR

PR