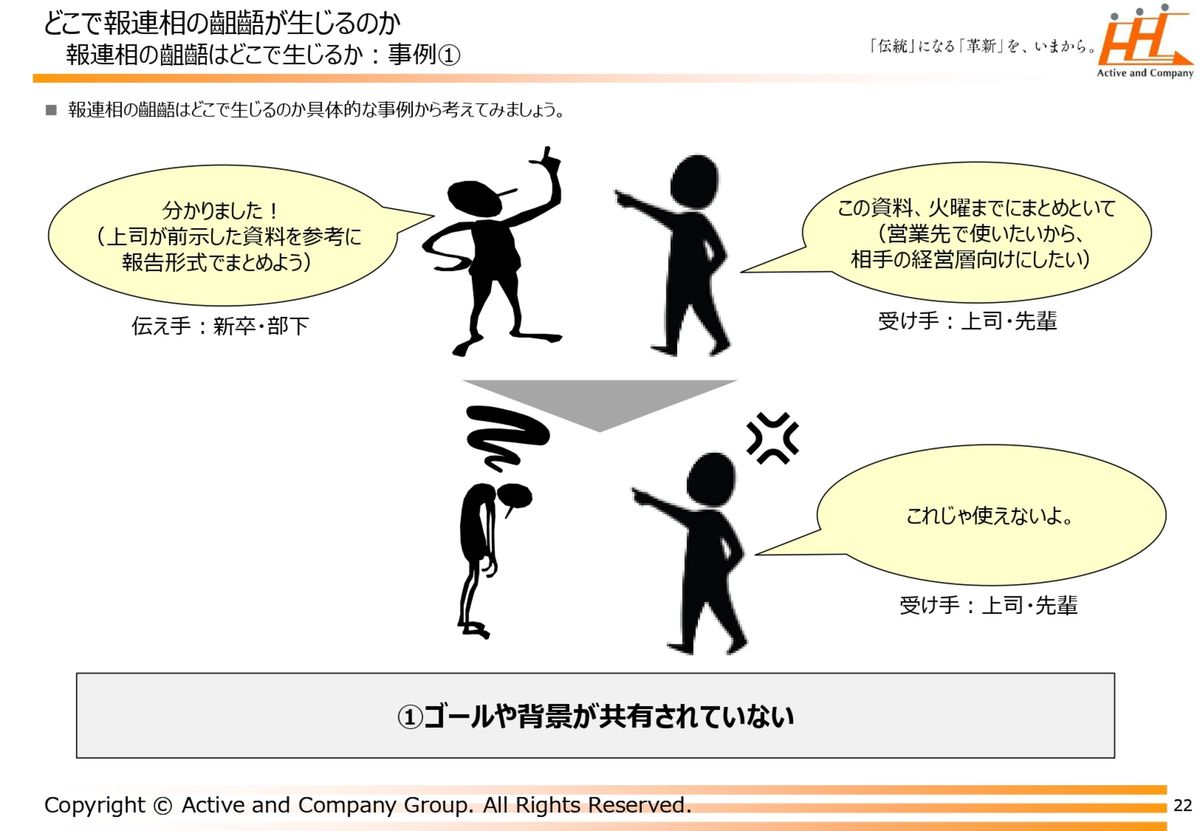

背景・ゴールが共有されていない

前提として、報連相の齟齬がどこで生じるのかを、いくつか具体的な事例から考えてみましょう。あるあるな事例とかを持ってきてみました。

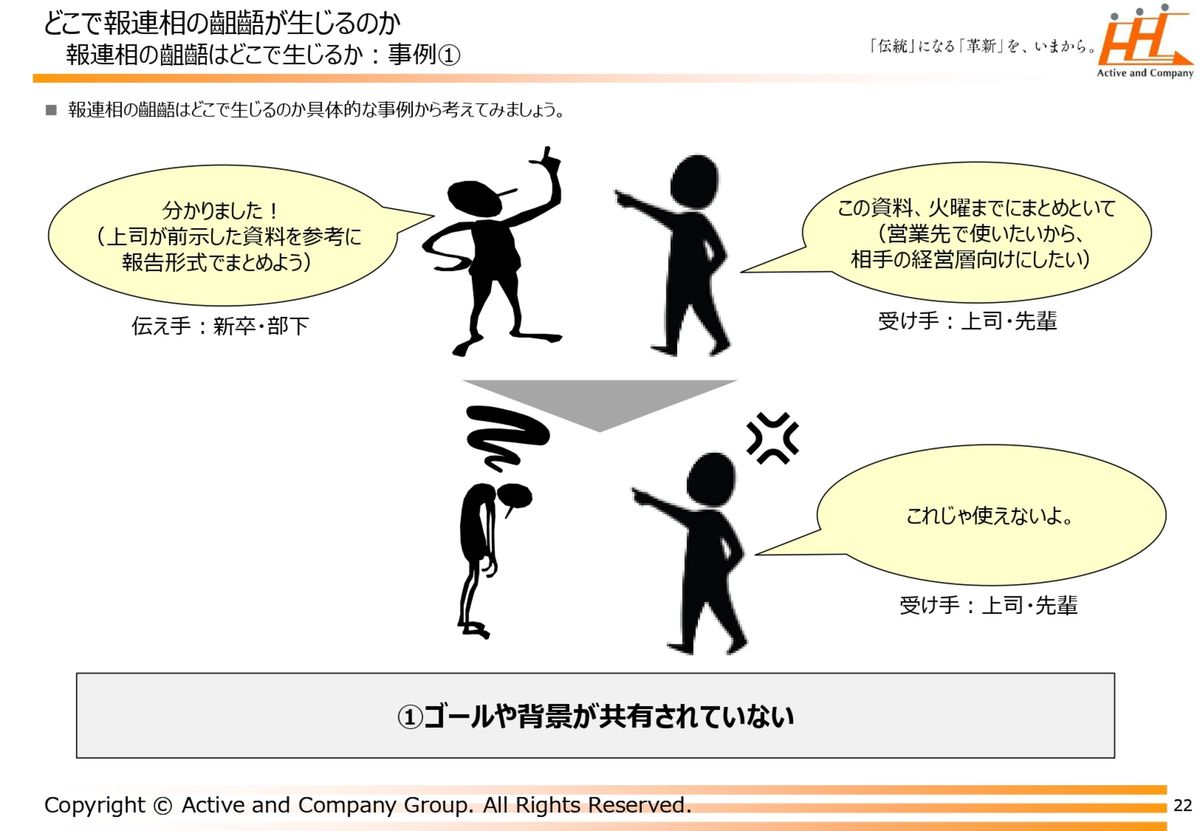

例えば上司の方が、「この資料を火曜までにまとめてほしい」「まとめておいて」と言った。「営業先で使いたいから、相手の経営層向けに、作りたいんですよ」っていう思いがあったとします。

部下の方は「わかりました!」と。「上司が前に示した資料を参考に、報告形式でまとめようかな」と思っています。おわかりのとおり、ここで齟齬が生じるわけです。

上司は「これじゃあ使えないよ」と。もうおわかりのとおり、いわゆる報連相をするにあたって、ゴールとか背景とかが共有されていないので、報連相をしてズレてしまってみたいなところが起こり得るだろうといったところです。

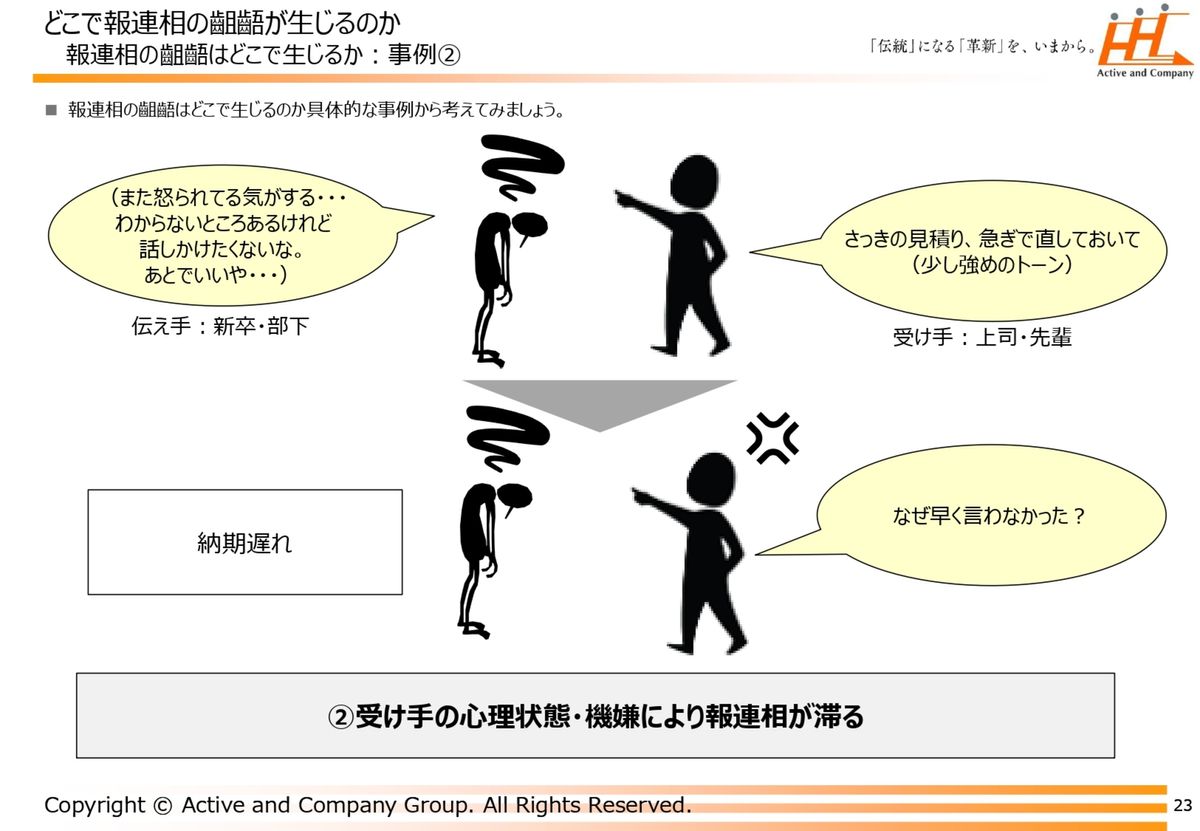

受け手の心理状態・機嫌に影響される

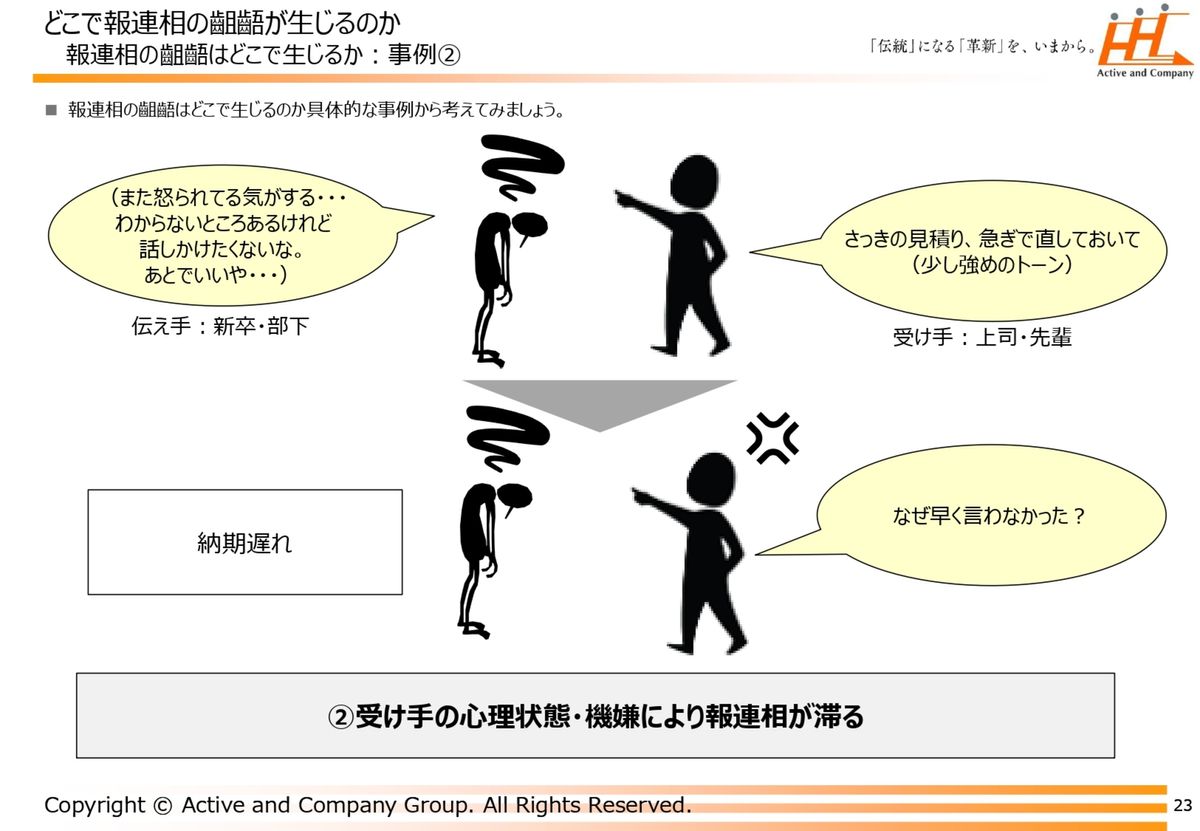

もう1個いってみましょう。上司の方が「先ほどの見積り、急いで直しておいて」と少し強めのトーンで言いました。部下からすると、「なんかまた怒られている気がする。わからないところがあるけれど、話したくないな。後でいいや」みたいな。

そうすると納期が遅れて、「なぜ早く言わなかったの?」みたいな。いわゆる受け手の心理状態とか機嫌によって報連相が滞ってしまう。チャットとかQ&Aとかを見ていると、みなさん、ここに関するコメントが多いイメージがありますね。

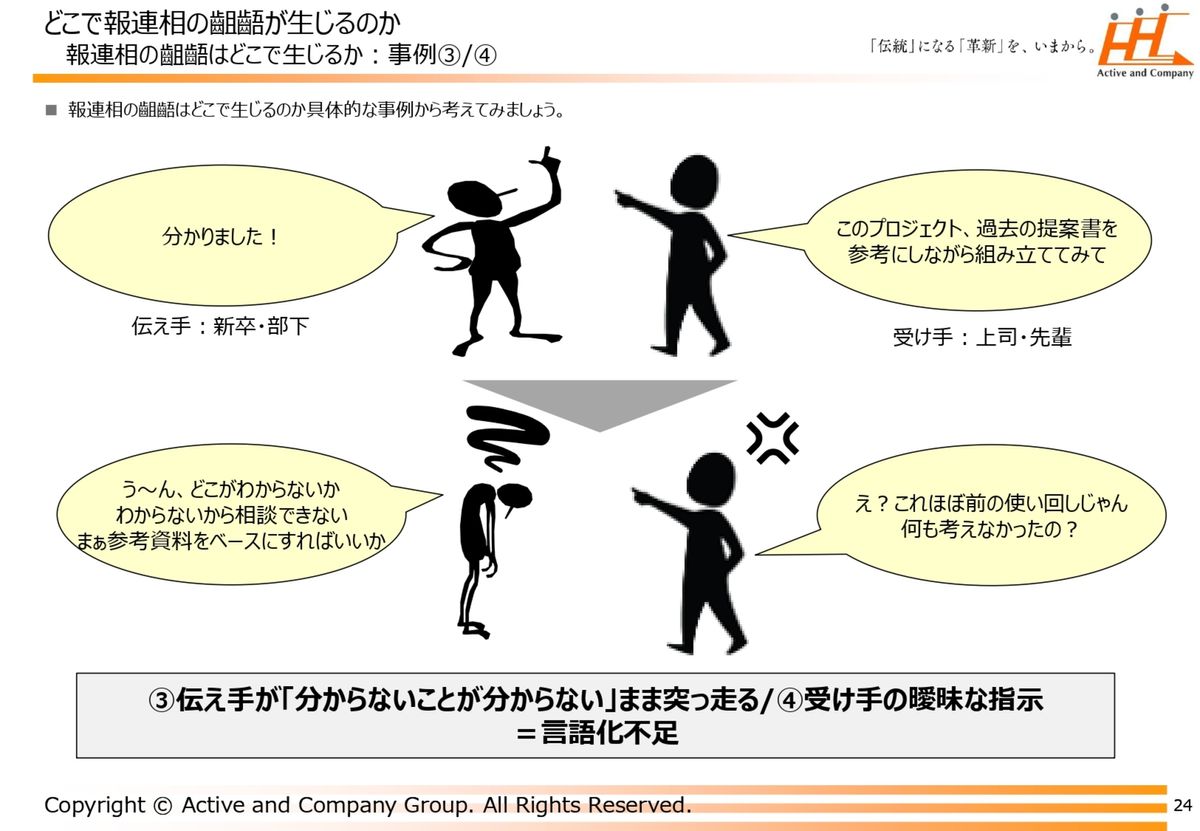

お互いの言語化不足

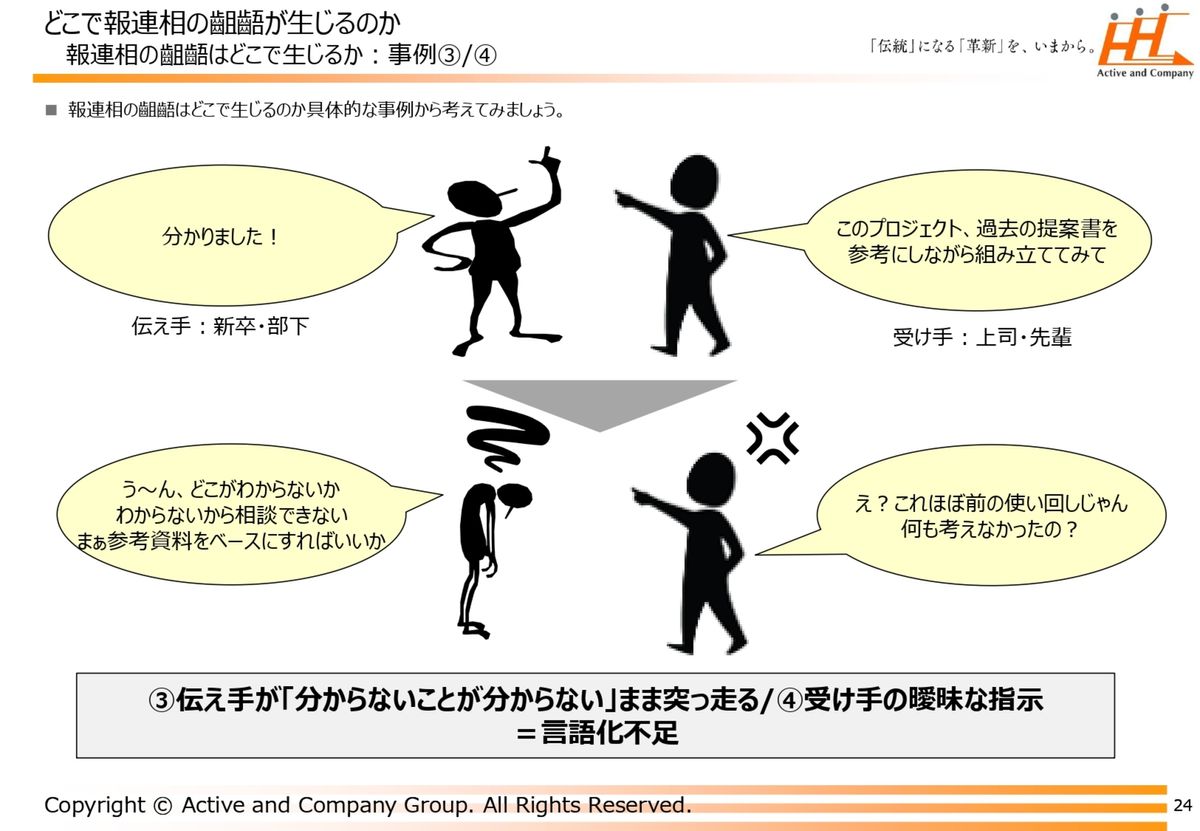

あともう1個。「このプロジェクトを、過去の提案書を参考にしながら組み立ててみてください」と。ちょっと具体的な指示っぽいですよね。部下の方は「あぁ、わかりました」と言って、ただやっていく。そうすると、「うーん、どこがわからないかわからないから相談できないや。まぁ、参考資料をベースにすればいいか」と。

そうしたら上司は「これ、ほぼ前の使い回しじゃん。何も考えなかったの?」と。伝え手側、部下からするとわからないことがわからないまま突っ走ってしまうとか、指示はまあまあ具体的ではあるんですが、受け手にとって曖昧な指示、どんなアウトプットのイメージを作ってほしかったのかまでの指示がない。お互いに言語化不足ですよね。

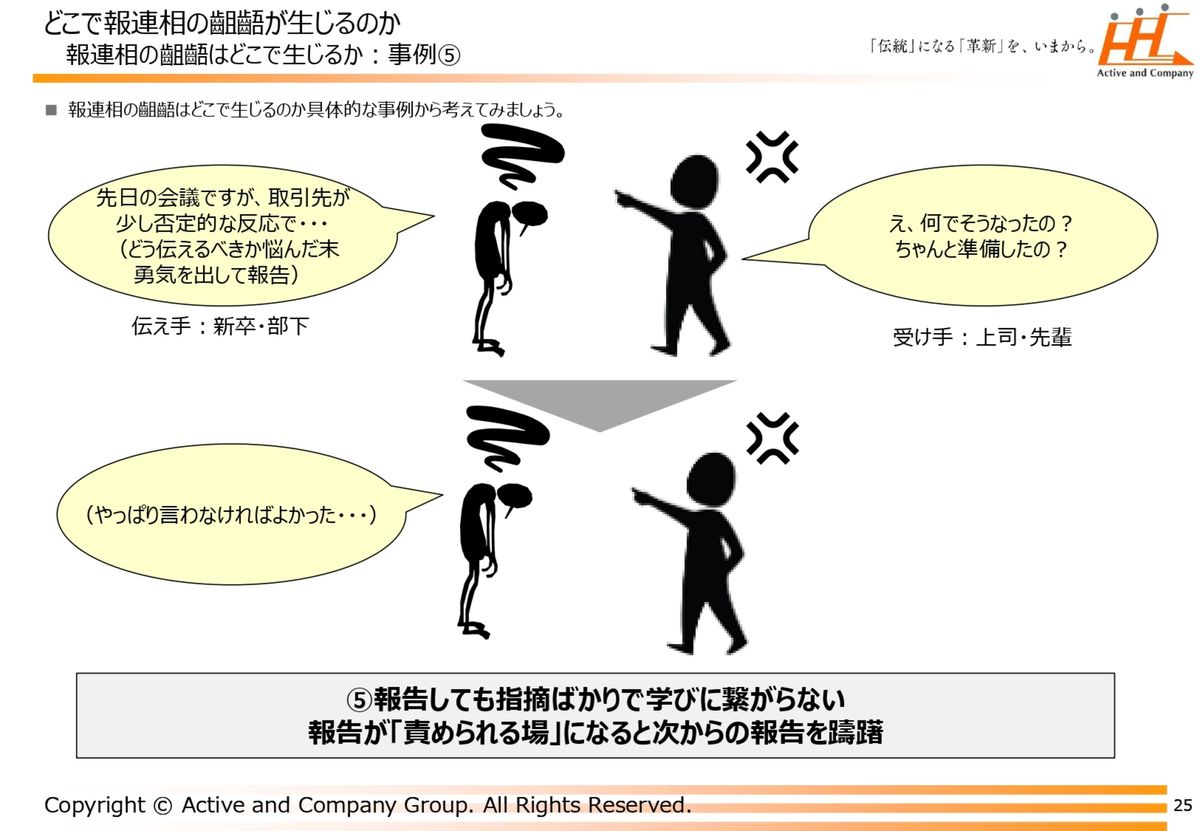

指摘ばかりで学びにつながらない

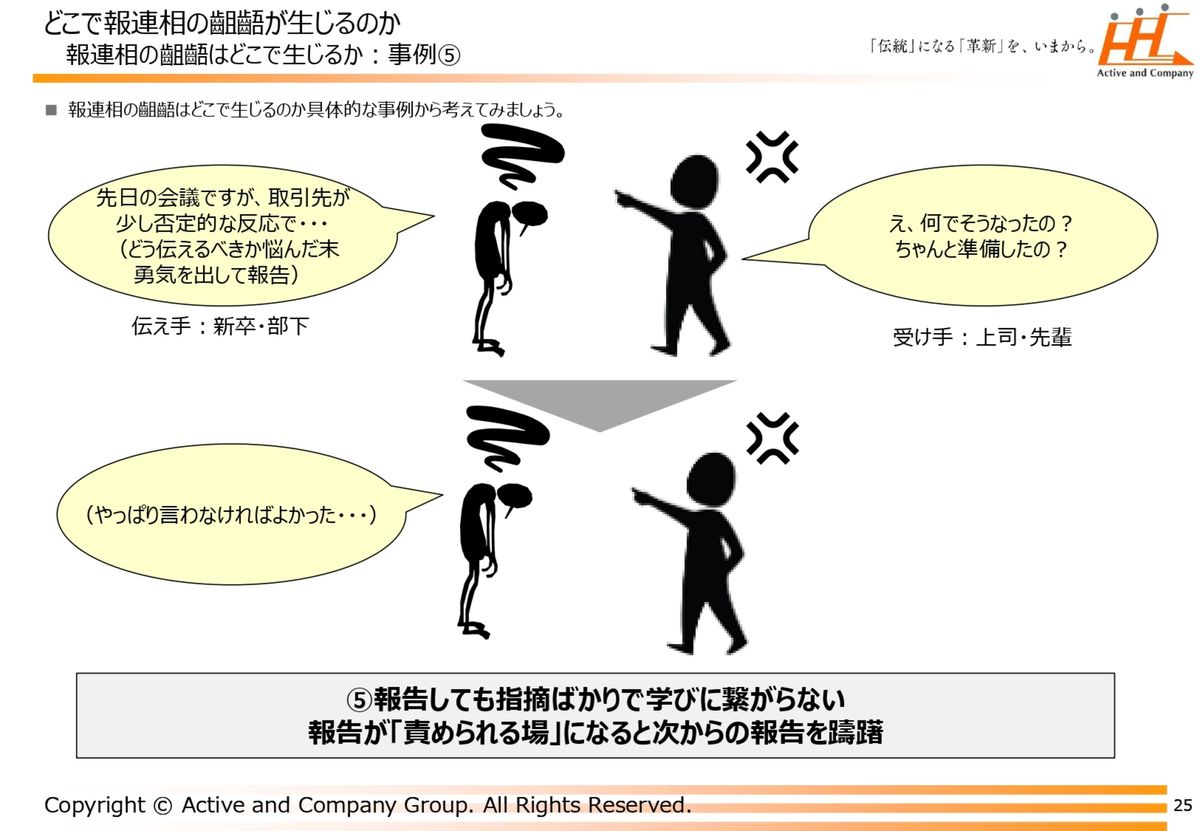

もう1個いきましょう。部下の方が「先日の会議ですが、取引先が少し否定的な反応で」と言います。けっこう悩んだんでしょうね。どう伝えるべきか悩んだ末に勇気を出して報告してくれました。しかし上司の方は「えっ、なんでそうなったの? ちゃんと準備したの?」と。そうすると部下は「やはり言わなければよかった」と。そりゃあ、そうなりますよね。

報告しても指摘ばかりで学びにつながらない。報告が責められる場になると、次からの報告を躊躇してしまいますよね。報告を受けて、上司の方はもちろん指示を出すと思うんですよ。ただ、例えば報連相をしてくれたことに対して感謝していますかとか、あるいはその指摘、報連相のやり方とかに対してブラッシュアップするようなフィードバックとかを投げかけていますか。

報告しても「あぁ、そうなんだ」で終わるだけだと、「言わなきゃよかったのかな」となっちゃうわけですよ。指摘ばかりで学びにつながらないのは意味がないわけで。このあたりも後半でお話ししようかなと思っています。

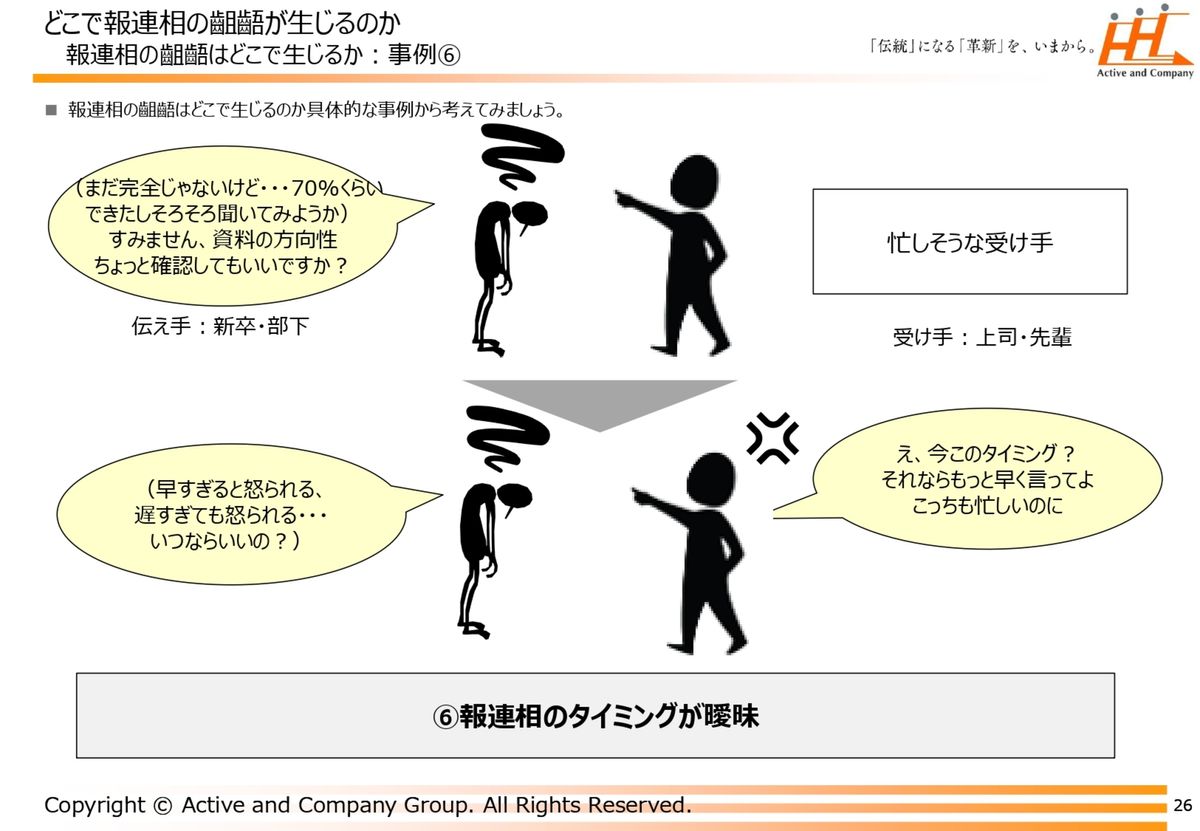

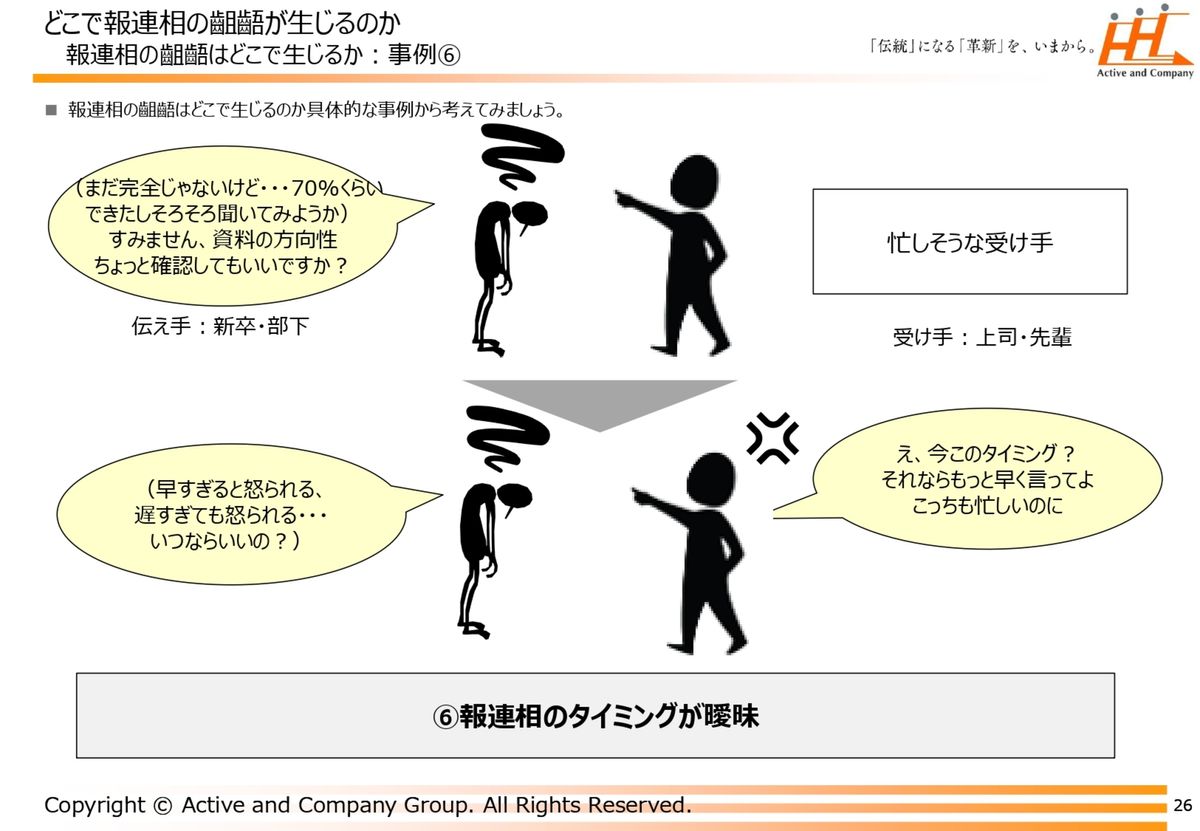

タイミングが曖昧

あともう1個ですね。忙しそうな上司がいました。部下が「まだ資料が完全じゃない、70パーセントぐらいの完成度なんだけど、そろそろ聞いてみようかな?」「すみません。資料の方向性をちょっと確認してもいいですか?」と言いました。そうしたら上司が、「えっ、今このタイミング? それならもっと早く言ってよ。こっちも忙しいのに」と。なんかよく聞くような話ですよね。

部下からすると、「早過ぎると怒られるし、遅過ぎても怒られる。いったいいつならいいんだ?」というところで、報連相のタイミングが曖昧という事例から齟齬が生じる要因が出てくるんじゃないかなと思っています。

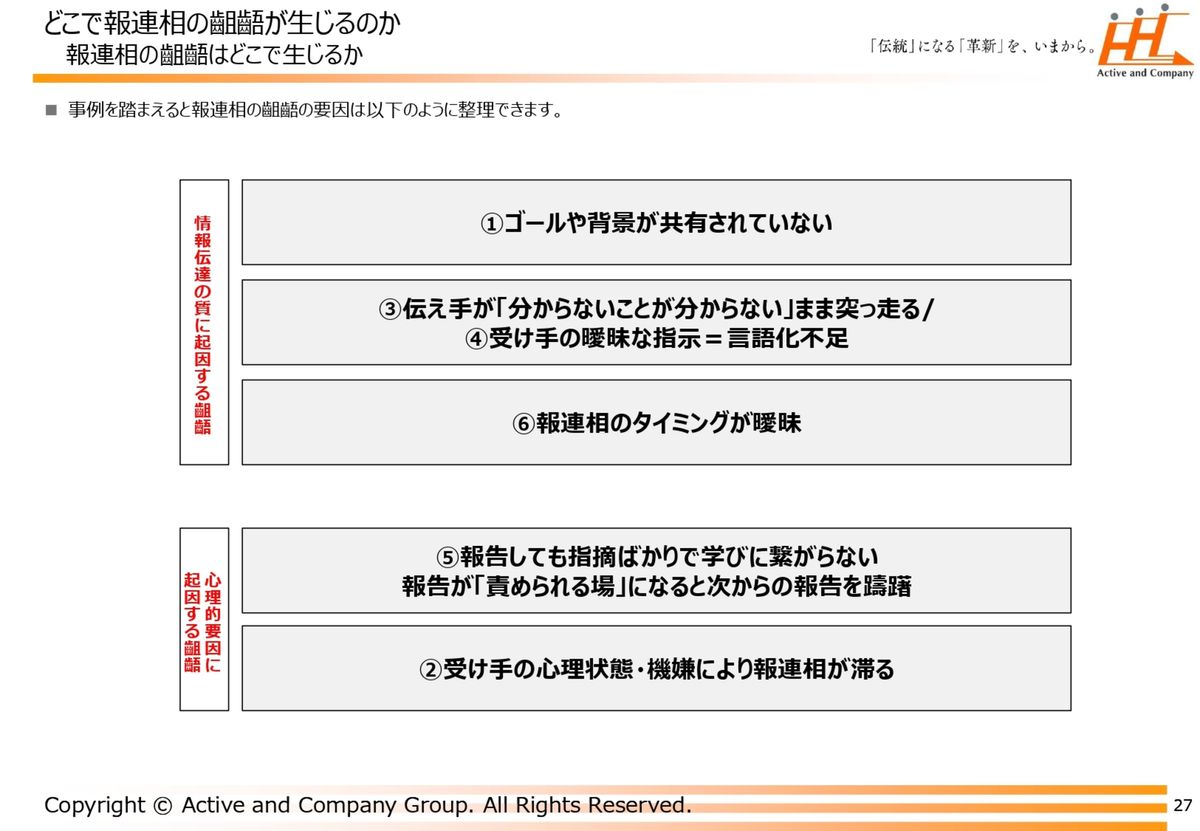

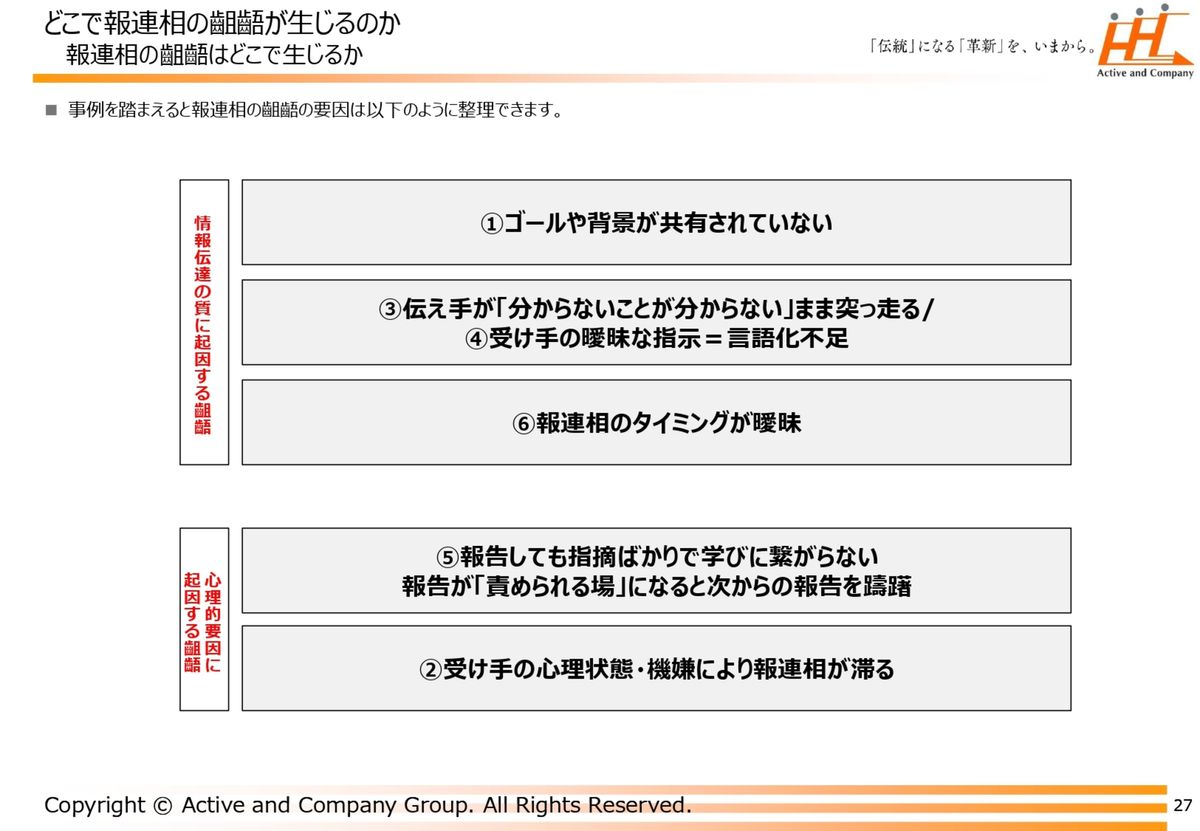

それぞれ体系化というか整理すると、情報伝達の質に起因する齟齬もあれば、心理的要因に起因する齟齬もあるわけです。

共通性を見いだすことで再現性のある仕事の仕方につなげる

前半では、情報伝達の質に起因する齟齬について考えてみます。後半では、心理的要因に起因する齟齬について考えるんですけれども、大きなマネジメントスキルといったものに関しては別のセミナーとかでもやっているので、そちらを見ていただければなと思います。

「報連相をやるにあたってのマネジメントの態度って何なの?」「どういう振る舞いが求められるの?」っていったところをお話ししておこうかなと思っています。

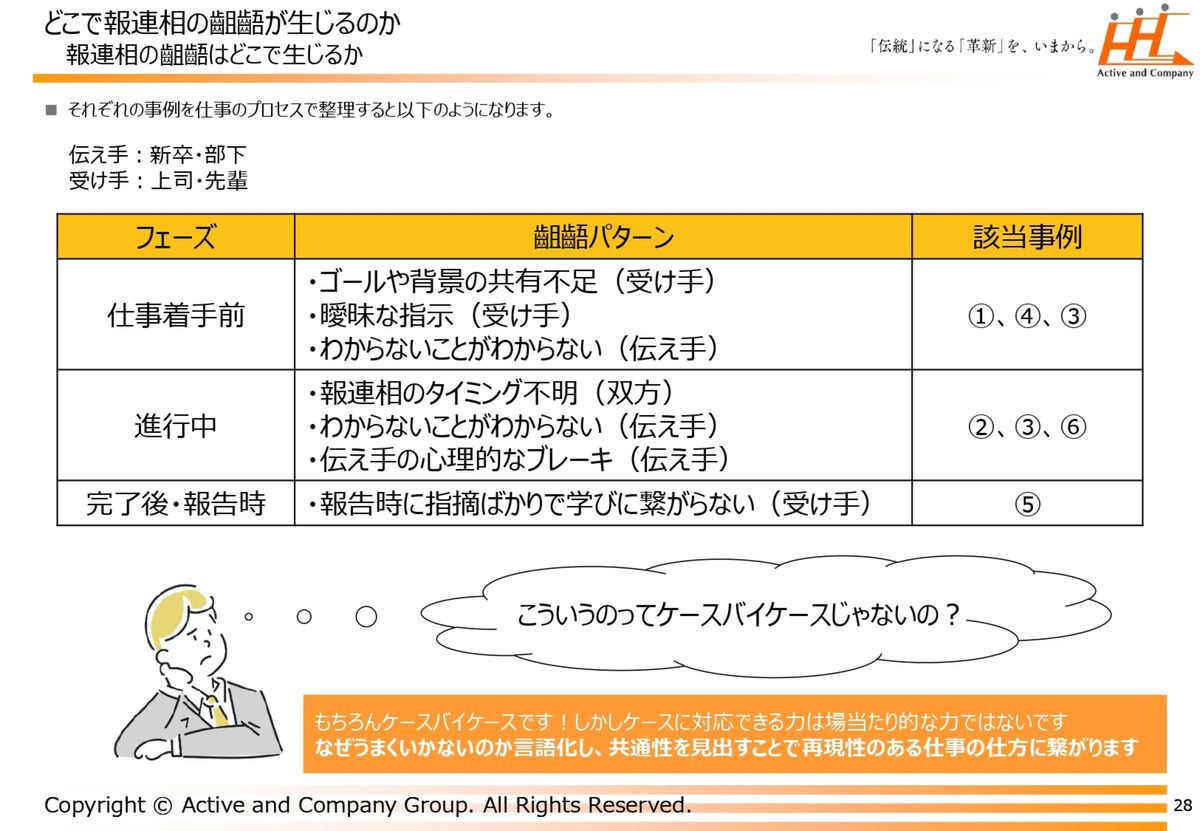

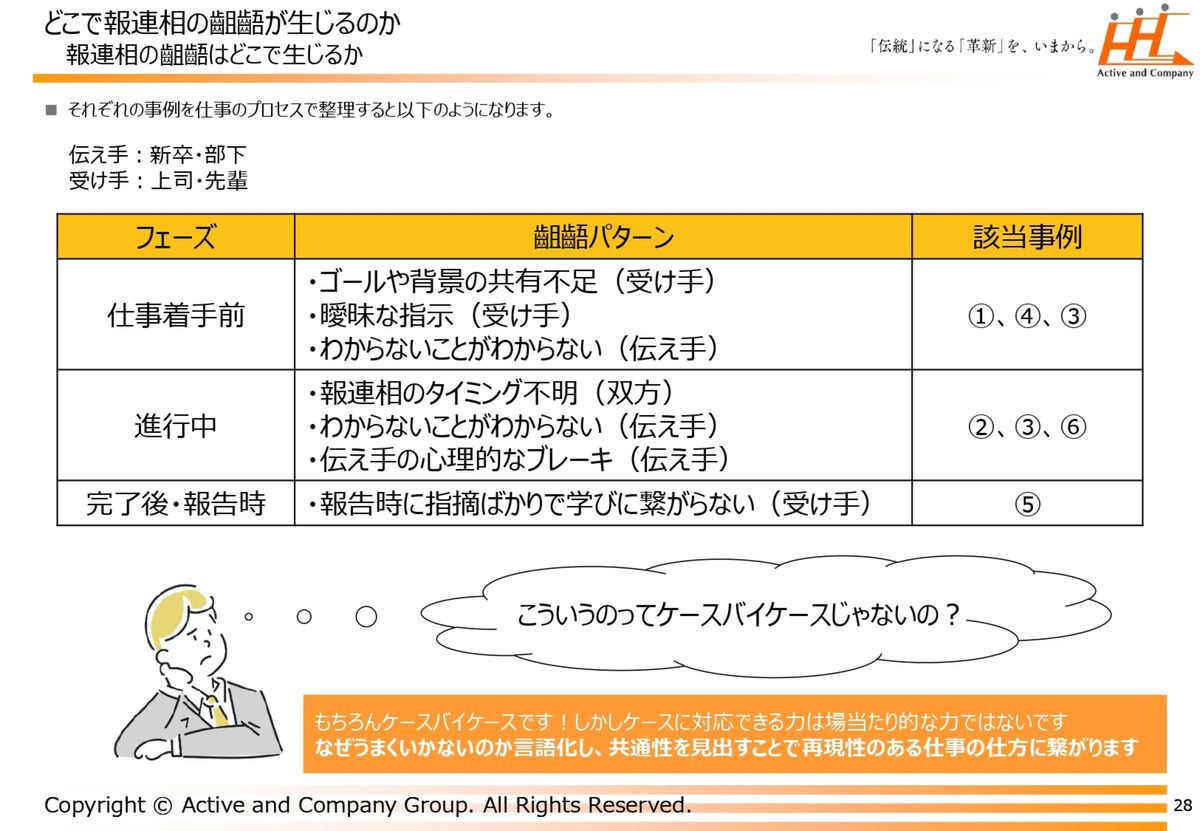

いろいろな事例から要因を考えたんですけれども、報連相の齟齬、あとは仕事のプロセスでも切り分けられそうですよね。仕事に着手する前にゴールや背景の共有が不足していたり、あるいは曖昧な指示だったり、部下もわからないことがわからないままやっちゃうとか。

進行中もずっとわからないことをわからないまま引きずってしまうとか、報連相のタイミングも不明とか。伝える側に心理的なブレーキがかかっちゃっているとか、「報告時に指摘ばかりで学びにつながりません」とか。こういうふうにプロセスでも分けられるわけです。

ただ、「こういうのってケースバイケースじゃないの?」「その時その時によって違うんじゃないの?」って思われる方もいらっしゃると思うんですよ。もちろんケースバイケースです。ただ、ケースに対応できる力は場当たり的な力じゃないんですよ。そんなの求めていないわけで。

なぜうまくいかないのかを言語化して共通性を見いだすことで、もし何かが生じた時にも冷静に対応できる、再現性のある仕事の仕方につなげていかないといけないです。

「ケースに対応できればいいんじゃん」みたいな感覚ベースでやっていこうとすると思いっ切り失敗するので、なぜ報連相がうまくいかないのかはちゃんと構造化して考える必要がございます。

ここまでが、どこで報連相(の齟齬)が生じるかっていうお話です。

PR

PR