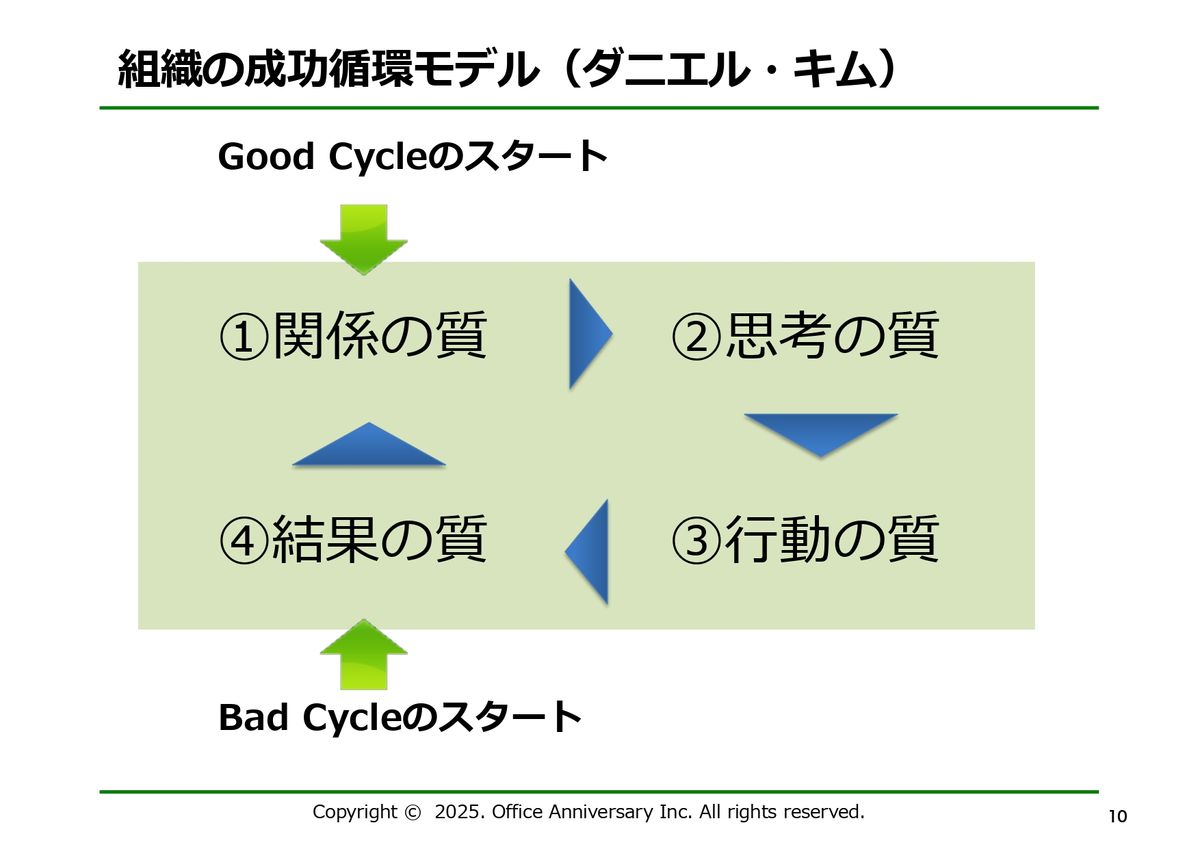

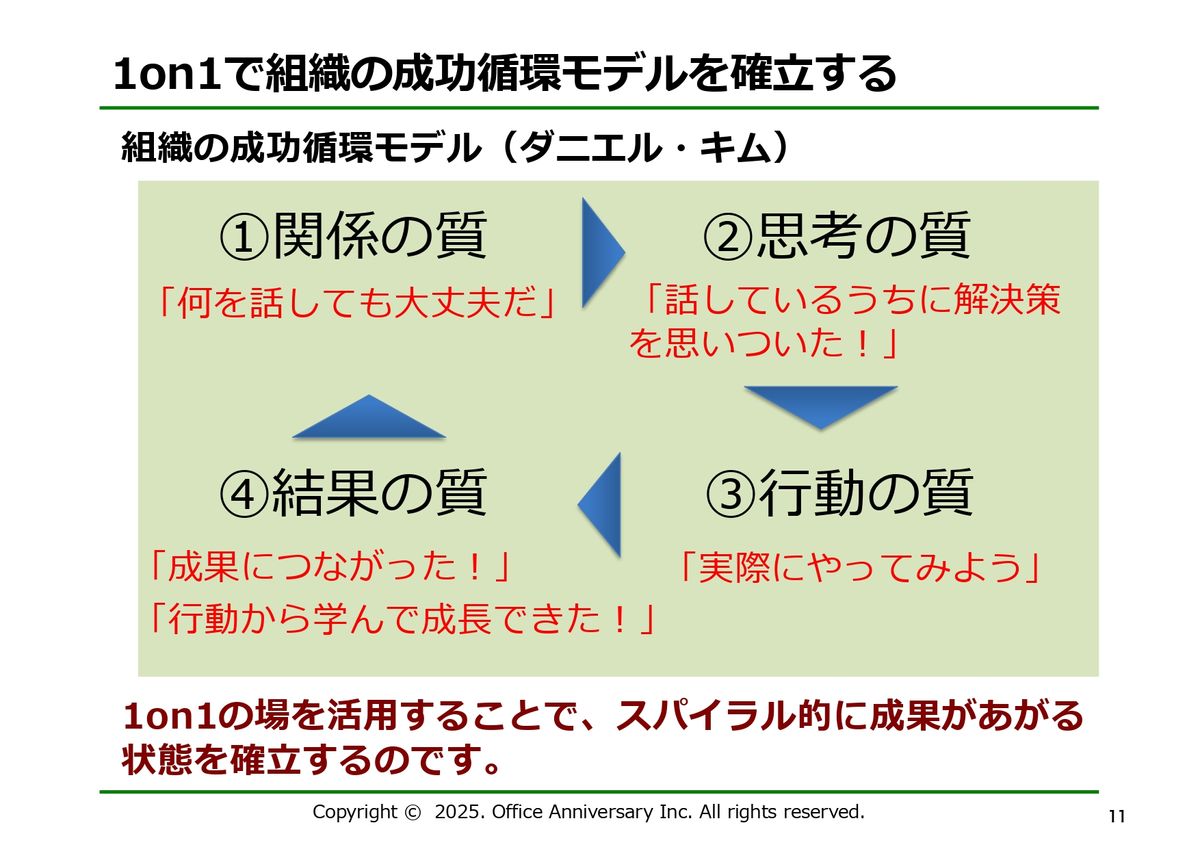

重点が置かれているのは「関係の質」を変えること

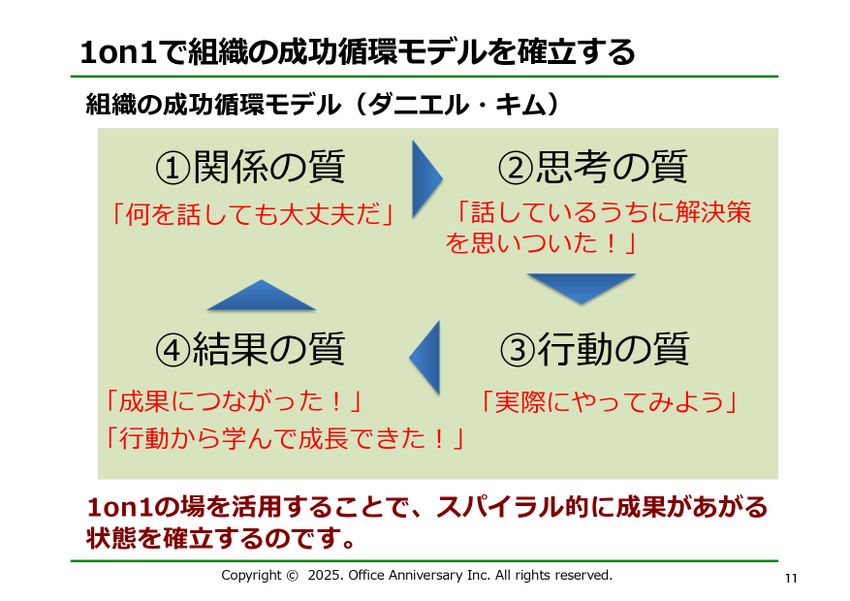

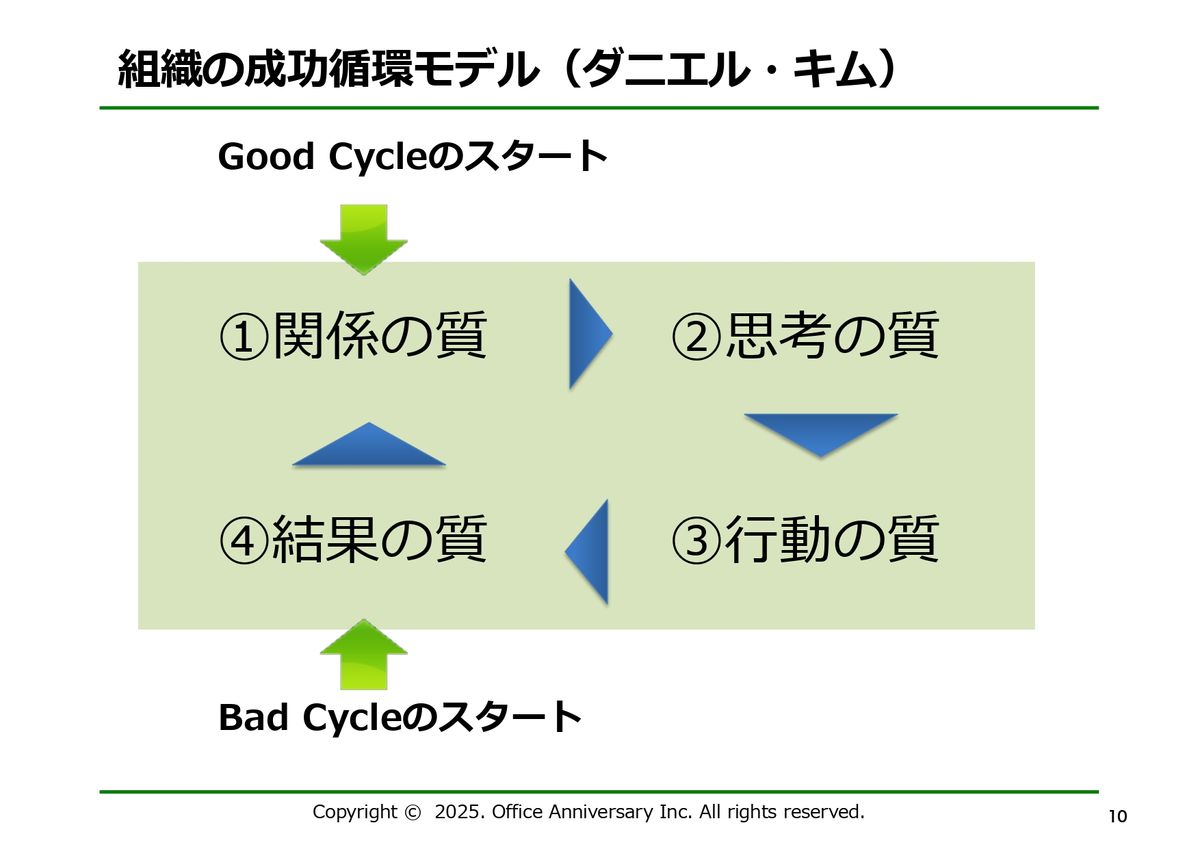

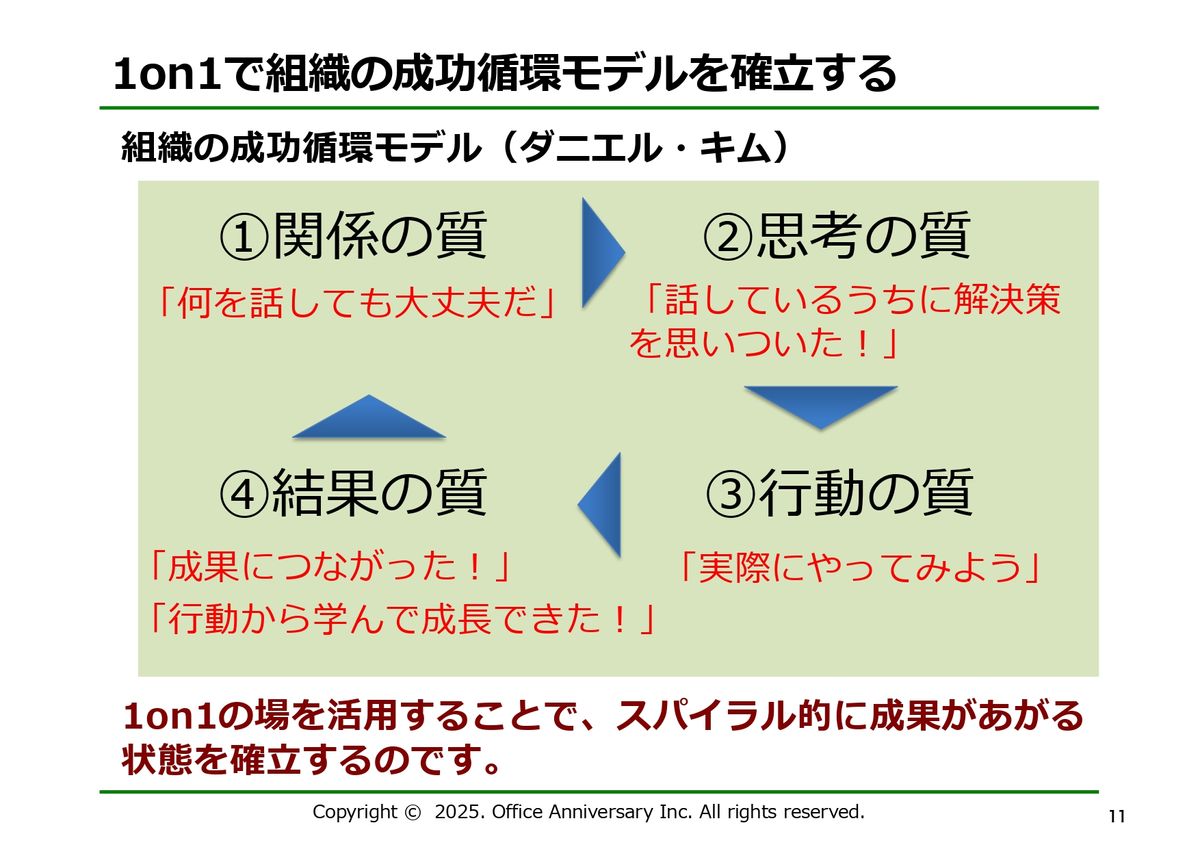

ただ、ダニエル・キムさんは重要なことも付け足していて、「Bad Cycleのスタートもあるんです」と言っています。「成果の上がっていないチームに結果だけを求めても成果は変わりませんから」と言っています。

例えて言えば、営業の数値目標があって、未達だと。「80パーセントってどういうことだ!? お前ら100パーセントにするためにがんばれ!!」と言っても、まったく何も変わりませんから、そこにエネルギーをかけてもダメですよとおっしゃっています。

このプログラムも関係の質を変えることに重点を置いていますし、そのあとの思考の質、行動の質も変えていくように組み立てられているわけなんです。

「話して良かったな」となるサイクル

1on1を使ってそこをやるわけです。どういうことかというと、関係の質がいいというのは、つまり何を話しても大丈夫だという関係ですね。だから1on1の場でメンバーがリーダーに対してなんでも話せるような状態を作ってあげて、「このリーダーには思っていることを話しても大丈夫そうだな」という場を作るということですね。

リーダーのほうは単にボーッと聞いているだけではなく、考えさせる問いを投げる練習をしていくわけです。そうすると、いろいろ質問を投げかけられて考えるので、その考えたことを話しながらオートクラインが起こって、解決策が思いつくという場が作られていくわけです。そして、その思いついたものを実際にやってみようという話になりますよね。

だから30分の1on1の会話が終わる時に「次までに何したらいいかな?」という会話をするわけですね。「じゃあこういうのをやってみようと思います」と本人が決めて、「やってみた結果を次回聞かせてね」ということで2週間後にまた話を聞くことになります。

それが成果につながったらそれだけでうれしいですし、成果につながらなかったとしても、その行動から学んで成長するというチャンスができますから、そういうことも次の1on1の中で会話をするということですね。そして「話して良かったな」となる。こういうことなわけです。だから1on1をやる時に、組織の成功循環モデルを回す仕掛けをしておく必要があるということなわけですよ。

そういう意味では1on1ってとても使えるツールなわけですよ。こういう成功循環モデルを回していただきたいのです。

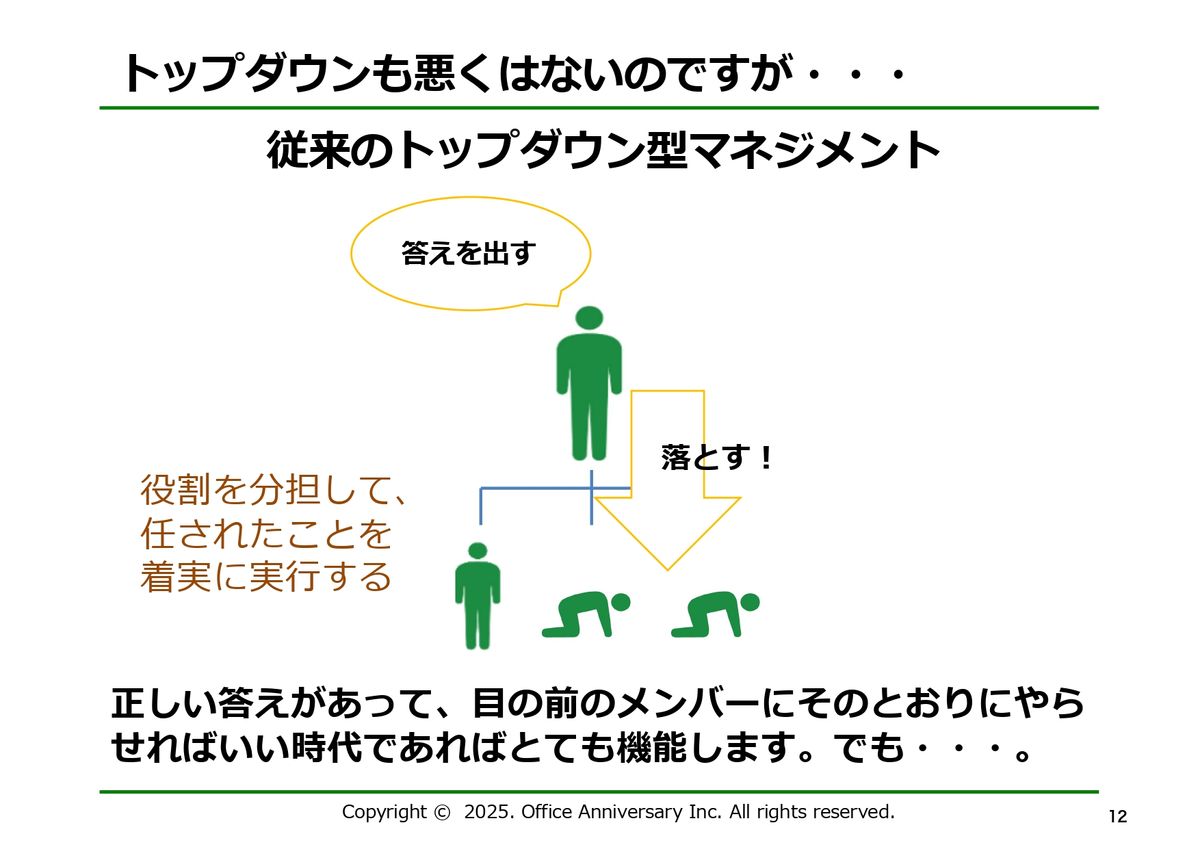

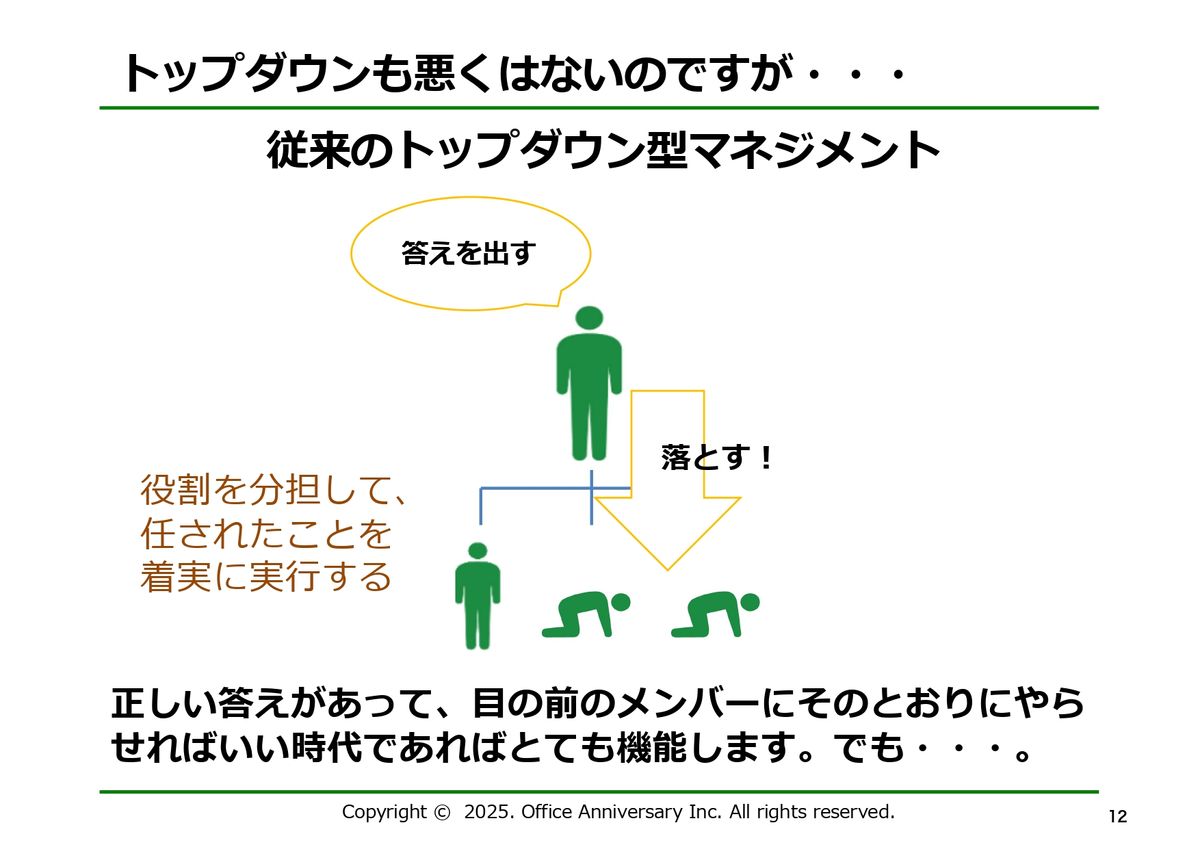

トップダウン型マネジメントが通用したのは高度成長期ぐらいまで

そもそもなぜこういうことが重要なのかですが、それはマネジメントのスタイルと、すごく密接にかかわっていると思います。

マネジメントのスタイルの話になっていくわけですが、多くの組織でいわゆるトップダウン型マネジメントが行われています。というか、そうは思っていないけれど無意識にそうなっていることもあります。

どういうことかというと、リーダーが答えを出してあげるということなんですね。例えば、「この課題を解決するんだったら、こうやったらいいよ」とか「そこで困っているんだったら、こうしてみたら?」とかというふうに、リーダーが答えを出してあげるというスタイルですね。

出した答えをメンバーに落として、役割分担して任されたことをちゃんとやるという組織の運営方法ですね。これでうまくいっていた時代は、高度成長期ぐらいまでなんですよね。

リーダーの出す答えが的外れということが増えてきた

バブル崩壊後、30年間なかなかうまくいっていなかったんです。なぜうまくいかないかというと、正しい答えがあってそれをその通りにやってもらっていれば良かったんだったらいいんですが、環境の変化がものすごく激しくなってきているので、リーダーの出す答えが的外れということが増えてきたんです。だれも答えを知らないという状態ですね。

今は生成AIがだんだん広まっていますが、この世界の中でどうマネジメントしていったらいいのかとか、どんなふうに業務を進めていったらいいのかみたいなことは、リーダーもよくわからないんですよね。むしろメンバーのほうが詳しかったりするという、そういった世界の中で仕事をしています。だから、リーダーの答えが正しいとは限らないというふうになっています。

なので、無理矢理答えを落としたりすると、メンバーとしては「違うのになぁ……」みたいな感じになりますから、うまく機能しないですね。そういう環境変化が激しいような世界に私たちはもうすでにいるので、マネジメントの状態そのもの、進め方そのものをトランスフォーメーションする必要があるんじゃないかなと思っています。

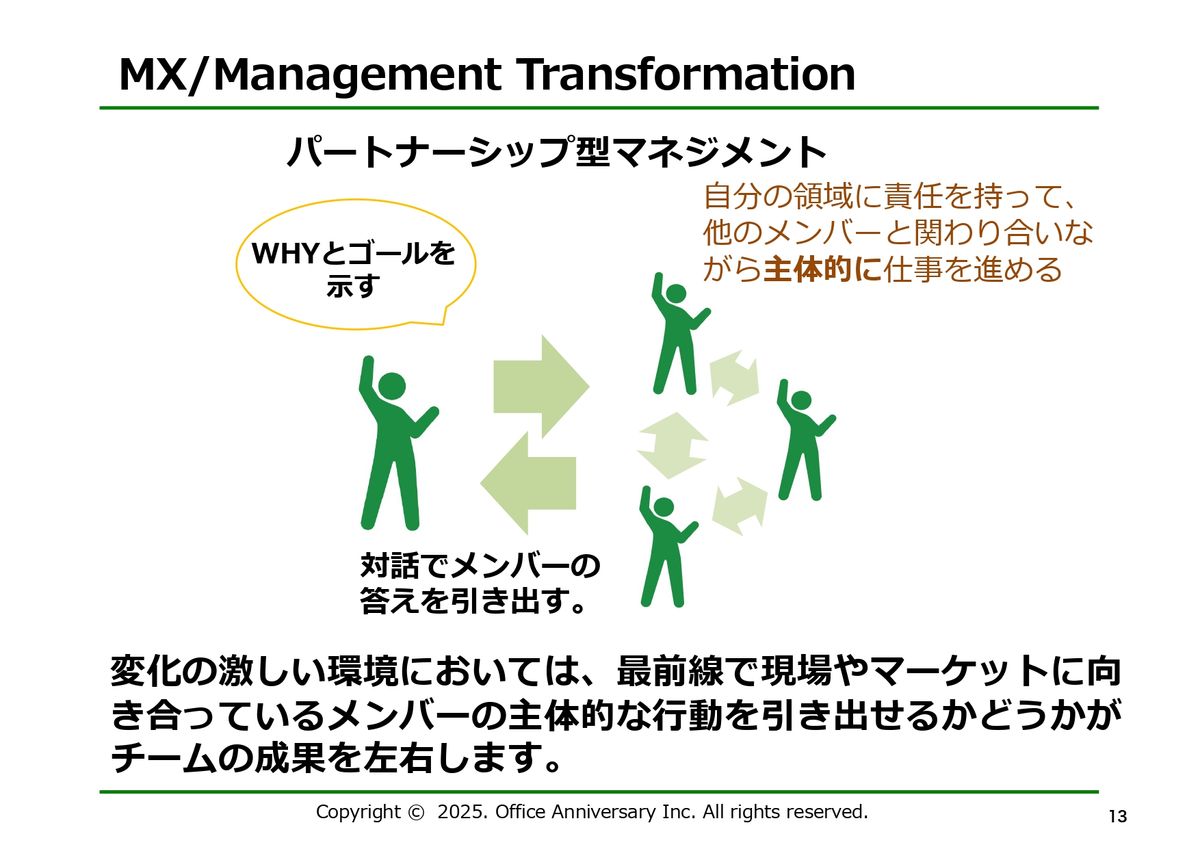

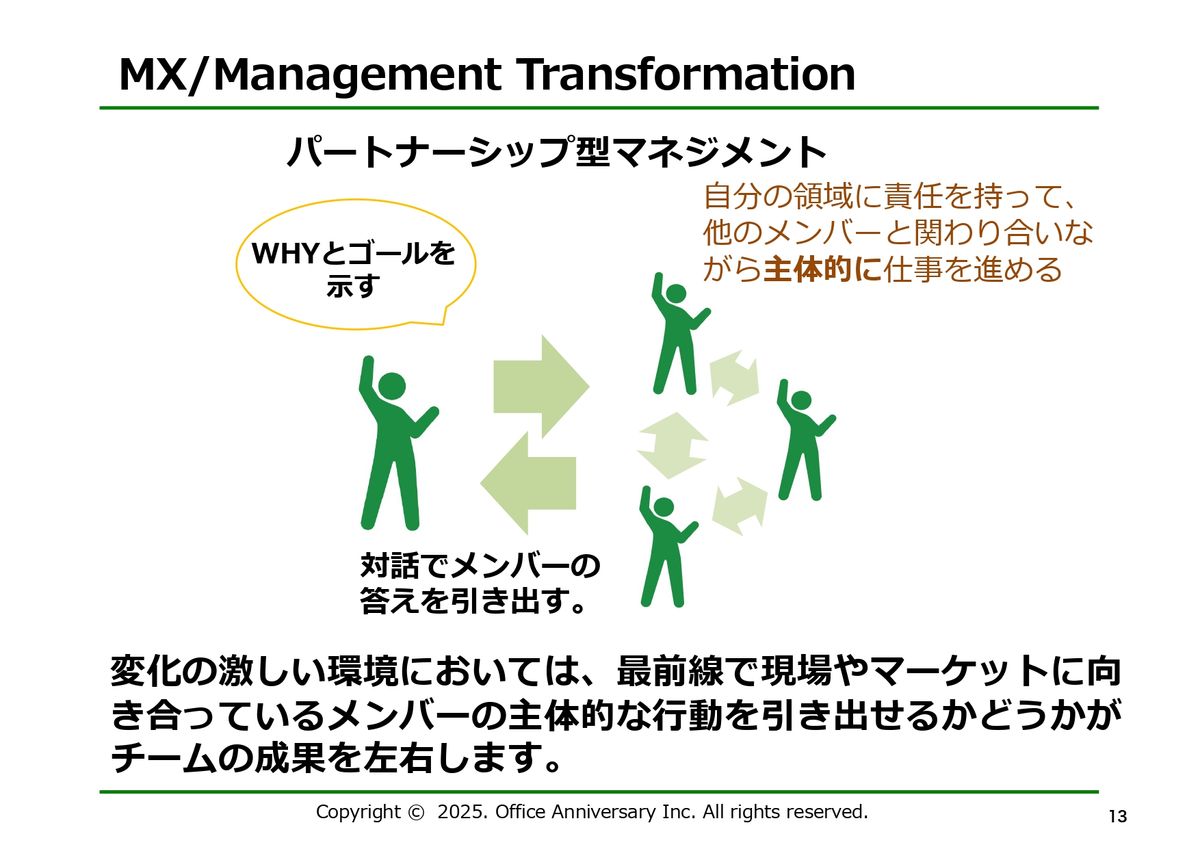

パートナーシップ型のマネジメント

そこで、パートナーシップ型のマネジメントに変更していく必要があるだろうと思っています。(スライドを示して)チームのイメージはこんな感じですね。リーダーは左側の人ですが、役割が変わります。答えを出すのではなくて、WHYとゴールを示す。ここで言っているWHYというのは、「自分たちのチームってなんのために存在しているのか」。

お客さまとか世の中のためにどういう意味があるのかという類のものですよね。なんのためにやっているのか。それから、いつ頃までに、どこをどういう状態にしていきたいのかというゴールですね。このゴールを示さないと、どれぐらいのレベルでやればいいのかわからないですからね。

なんのためにやっているのか、いつまでにどこまでたどり着きたいのかを示した上で、それぞれの持ち場で自分がどうしたらいいのかを自分で考えてくれということですね。だから、答えはメンバーたちが考えることになります。ただ、ほったらかしにしていたら単なる放任なので(笑)。もう1つ重要な役割があります。

対話でメンバーの答えを引き出していく

対話でメンバーの答えを引き出していく役割がとても重要です。考えさせて、自分の答えを出させるということですね。そうやって自分の仕事について自分で考えて動くということが一人ひとりにできあがってくると、当然ながら周りの人と協力し合わないと成果になっていきませんから、主体的に関わるということになります。

これが実現すると、自分の領域に責任を持って他のメンバーと関わり合いながら主体的に仕事を進めるチームになっていきます。最適解を探すというチーム形態ですよね。その時のリーダーは、WHYとゴールを示しつつ、対話でメンバーの答えを引き出していく役割になっています。ここに1on1を埋め込んでいくわけですよ。

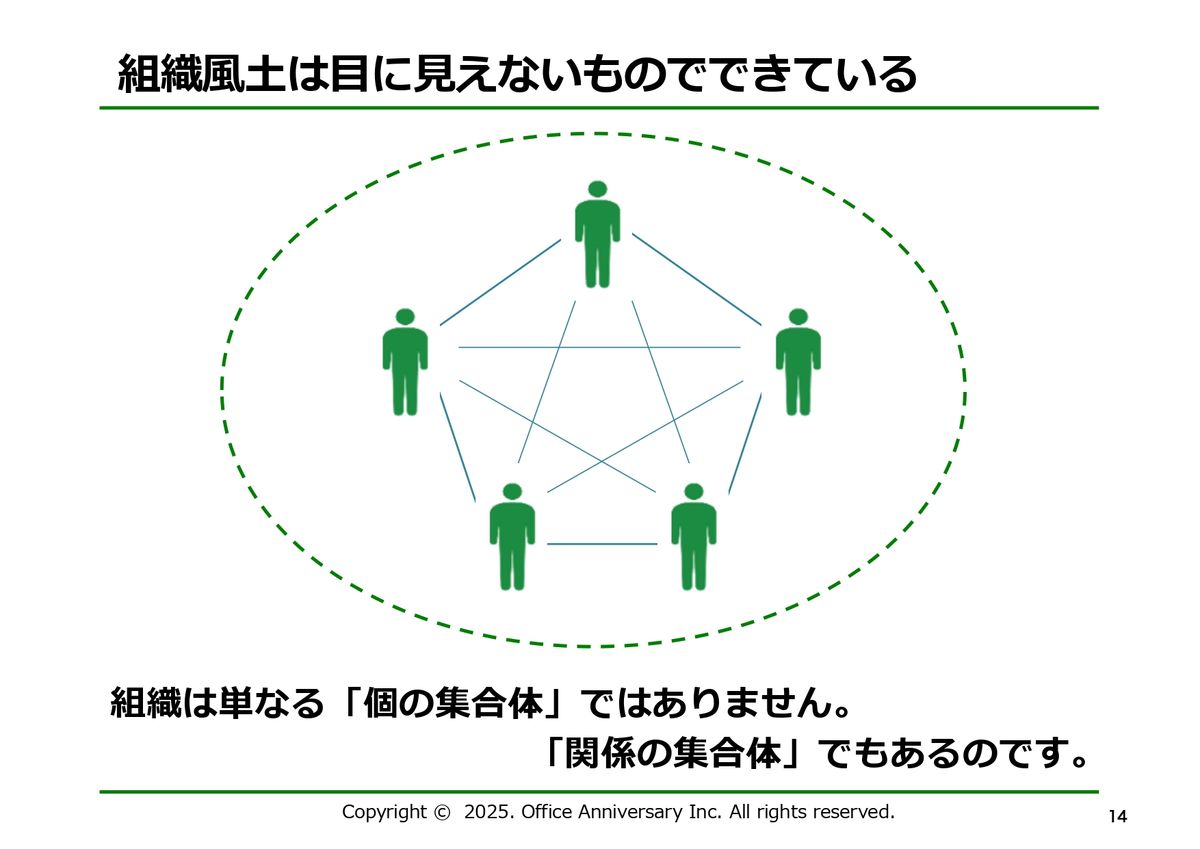

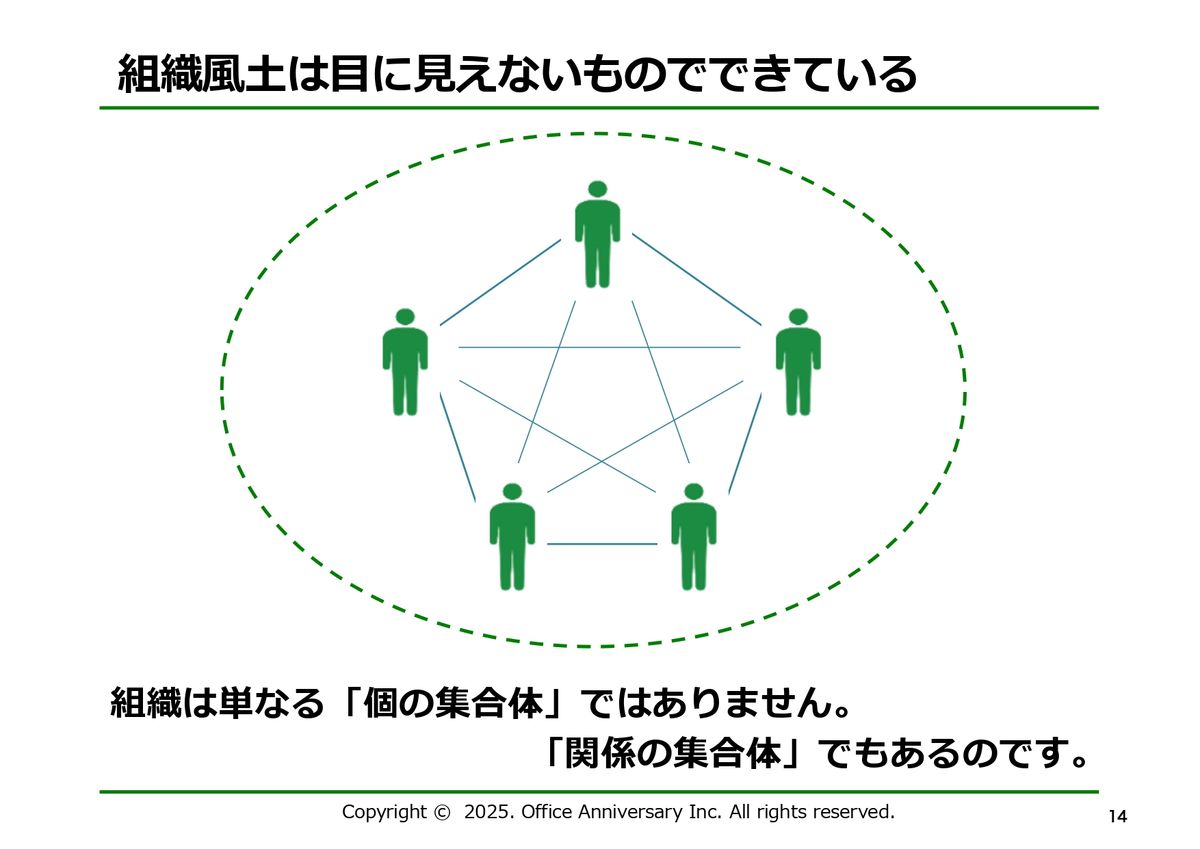

チームは関係の糸の集合体である

先ほどのダニエル・キムさんの話ともつながるんですけど、組織で成果を上げようと思った時に、一人ひとりが成果を出せばそれでいいという話ではなくて。チームとして考えた時に、個の集合体の要素はもちろんあるんですが、もう1つ忘れちゃいけないのが、一人ひとりとの間につながっている、関係の糸ですね。

関係の糸の集合体でもあることを忘れてはいけないんですよ。どうしても見落としがちなんですけれども、ここが機能していないとチームとしての成果が上がらない。そのためにも、1on1でこの糸をちゃんとつないでいくということですね。

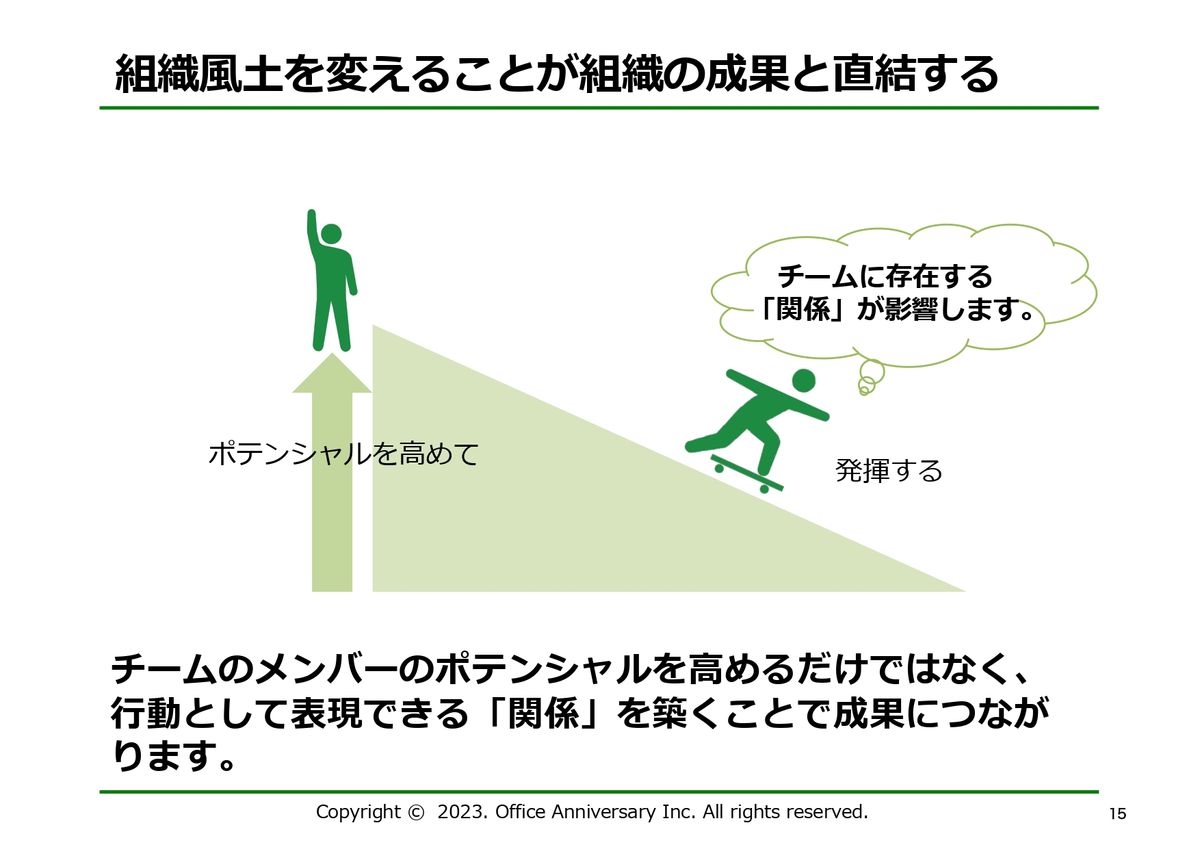

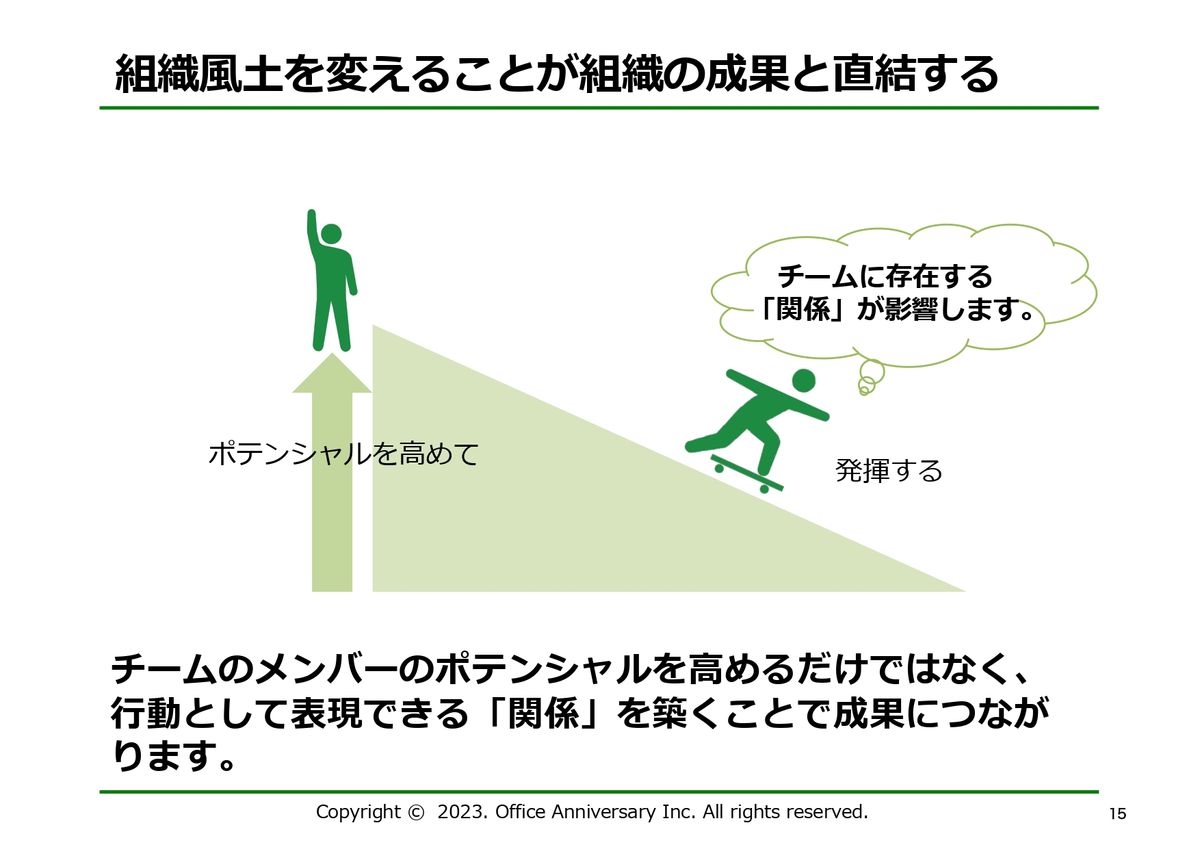

つまり、一人ひとりのポテンシャルを高めるのはとても重要だと思うんです。今はリスキリングとか人事の課題になっていますが、一人ひとりがものすごくスキルが上がったとしても、それを発揮しないと意味がないんですよね。ちゃんと発揮してくれたらいいんですが。(スライドを示して)この斜面をザーッと下っていっていただきたいんですけど、チームに存在する関係がマズイと、スムーズに転がらないんですね。

質がいい関係を作る。このチームだったらなんでも言える、一緒に考えられる関係を作ることがとても重要です。それが成果につながるわけです。

PR

PR