【3行要約】

・チームワークが重要視される一方で、多くの組織で「ワークしないチーム」という課題が深刻化しています。

・福岡大学の縄田健悟氏は、リモート化や多様性の進展により、従来のチーム運営が機能しなくなっていると指摘。

・心理学の観点から「集団はうまくいかない」前提でチーム設計し、現代環境に適応した新しいマネジメント手法の習得が必要です。

心理学の立場から「ワークしないチーム」を読み解く

縄田健悟氏:福岡大学の縄田健悟と申します。今日は、いかにしてワークしないチームを動かすかということで、私は心理学者でチームワークの研究をしているので、チームワークの心理学の観点からお話をさせていただければと思います。よろしくお願いします。

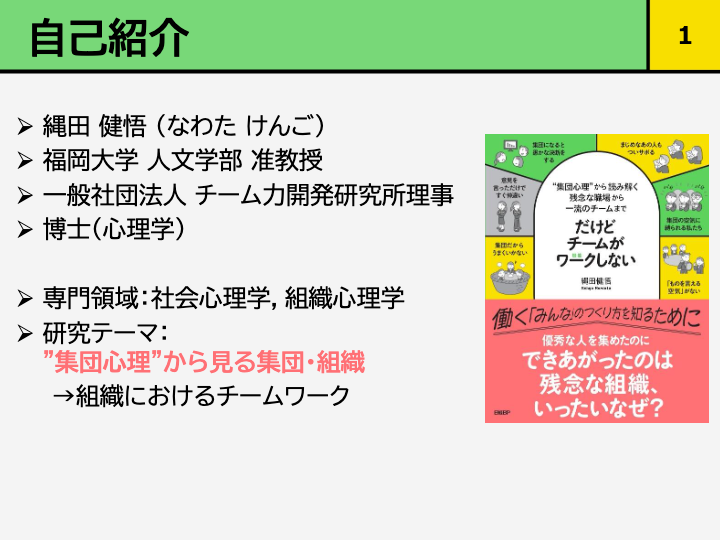

最初に自己紹介させてください。縄田健悟と申します。福岡大学で教員をしています。コンサルの人たちと一緒に社団法人も運営しています。出身は山口県です。

私は経営学ではなく、心理学が専門です。なので、経営のことはあまり詳しくなくて、あくまで心理学の観点から人の集団心理をずっと研究してきました。集団心理の立場から組織や集団ってどう見えるんだろう、どういったことがわかっているんだろうということを研究しています。

今日は、組織におけるチームワークを集団心理の観点からお話しします。

『だけどチームがワークしない』を軸にした4つの講演テーマ

今年(2025年)2月に『

だけどチームがワークしない』という本を出版しました。ありがたいことに広く読んでいただいています。その本に、まさに今日お話しする社会心理学の観点からの、集団ってうまくいかないよねとか、じゃあチームワークどうやって取ったらいいだろうということをまとめています。

もし今日、お話を聞いていただく中で、興味を持っていただいたら、ぜひ本も読んでいただけるとうれしいなと思います。基本的に今日は、この本にのっとった話として進めてまいります。

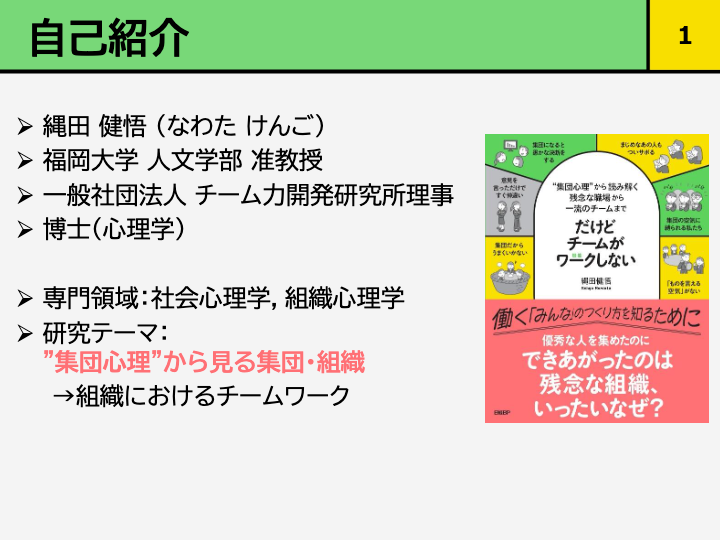

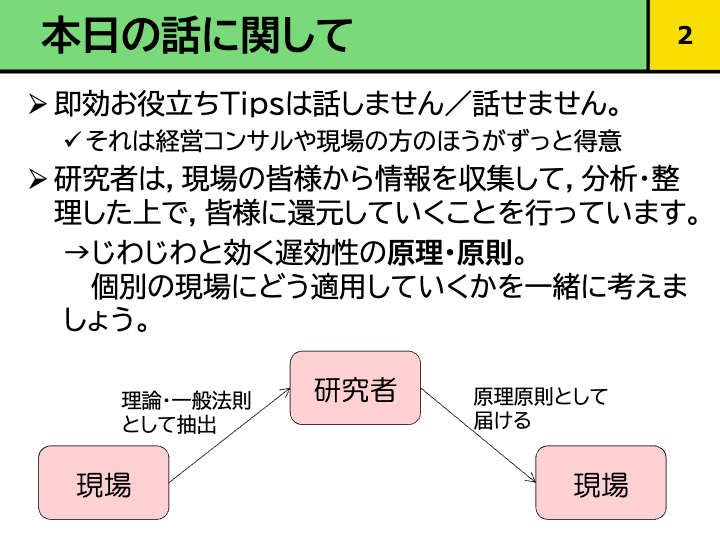

最初に言い訳めいた話からお話しして恐縮ですが、学者はそんなにすぐに役立つ話を得意としておりません。なので、(イベントの冒頭で)すぐに役立つTipsをお持ち帰りいただければみたいなこと言われていて、いきなり荷が重いなと思ったんですけれども。

それはおそらく現場のみなさまのほうがずっとお得意だろうと思います。もしくは経営コンサルの方のほうがずっと得意なことです。学者が何やってるかということをあらためて考えてみたいのですが、組織心理学なんてものはあくまで現場ありきの学問です。

実際に、現場の人が何やってるかを、さまざまな調査やインタビューをしたりしながら、理論や一般法則として抽出するということを行っています。ふだんはちみちみと論文書いていたりするわけです。

今日は、まさにここのフェーズですね。原理原則として、そこでわかったことをお届けして、もう1回現場に戻していく。学者としてはそれはそれですごく大事なことです。それを本に書いたりとか、こうやってお話しする機会があればお話ししています。

なので、学者の話は基本的にじわじわと効いてくる遅効性の原理原則だと思っています。そういう原理原則ってどうなんだろうというところをわかっていただけるとうれしいと思います。個別の現場にどう適用していくかは、一緒に考えていければというところです。

チームがうまく機能しない心理的要因とは何か

今日は大きく4つの話をしていきます。まず1つめ。ちょっと前提めいた話として、なぜチームワークが必要なのかというところ。2つめにチームとは何かというのをお話しします。チームの概念整理ですね。チームやチームワークの概念を理解していただきます。

3つめでは、チームワークを高めるために必要なことに関して、研究でどういったことが言われているのかをお話しします。

最後に現代環境におけるチームワークということで、特にテレワーク下でのチームワークの研究が最近進んできているので、そういった話をお話ししていきたいと思います。今日はこの4段階の構成となっています。

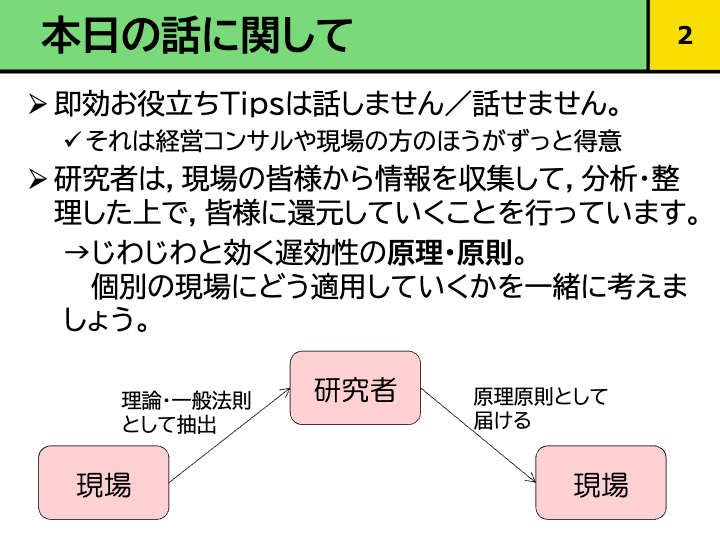

では1つめいきましょう。なぜチームワークが必要なのかということに関してお話ししていきます。先ほどお話ししたように、私は社会心理学分野で研究をしています。社会心理学における集団の研究にはいろいろなものがあります。

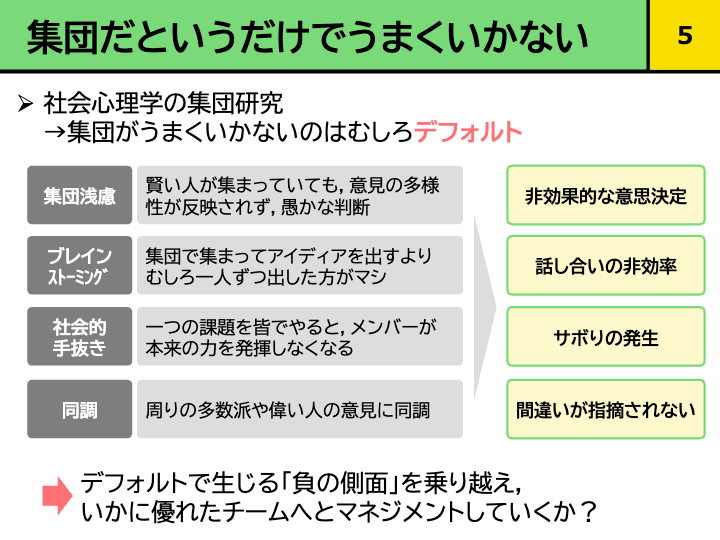

話し合いがどうなるだろうとか、いっぱい研究がある中で一言でどういったことが起きるか言うのであれば、「集団ってうまくいかないよね」という研究だらけなんですね。

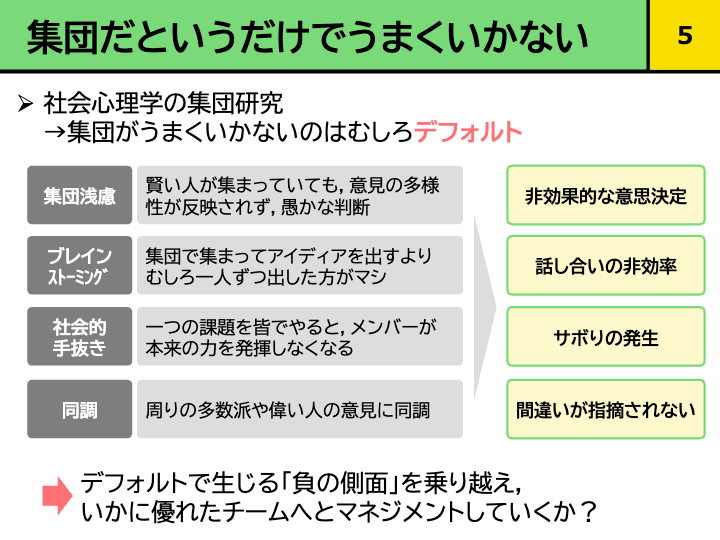

(スライドを示して)集団浅慮とかブレインストーミングとか社会的手抜きとか同調とか、ここにいくつか現象を挙げています。これらはそれぞれ、先ほど紹介した『だけどチームがワークしない』の本に書いているものです。

例えば集団浅慮という現象では、賢い人が集まっていても意見の多様性が反映されず、愚かな判断になってしまう。もしくはブレインストーミングに関してもたくさん研究があります。ブレインストーミングの実験研究によると、集団で集まってアイデアを出すよりは、一人ひとりが出したほうがむしろマシなんだという研究結果になっています。

もしくは社会的手抜きと呼ばれるような、例えば綱引きとか、1つの課題をみんなでやる場面では、メンバーは本来の力を発揮しなくなったり。もしくは同調という現象では、周りの多数派や偉い人の意見にみんなが同調しちゃうよみたいなことが示されています。

(スライドを示して)ここに記載してあるような集団では、非効果的な意思決定とか、話し合いの非効率とか、サボりの発生とか、間違いが指摘されないとか、いろいろなところで悪いことが起きてくるわけです。

そうすると基本的に集団というのはうまくいかないというのがデフォルトになるので、じゃあ、うまくいかないものをどうやって乗り越えて、いかに優れたチームにマネジメントしていったらいいだろうかと考えていくことが必要となってくるわけです。

“うまくいかない前提”で設計する現代のチームワーク

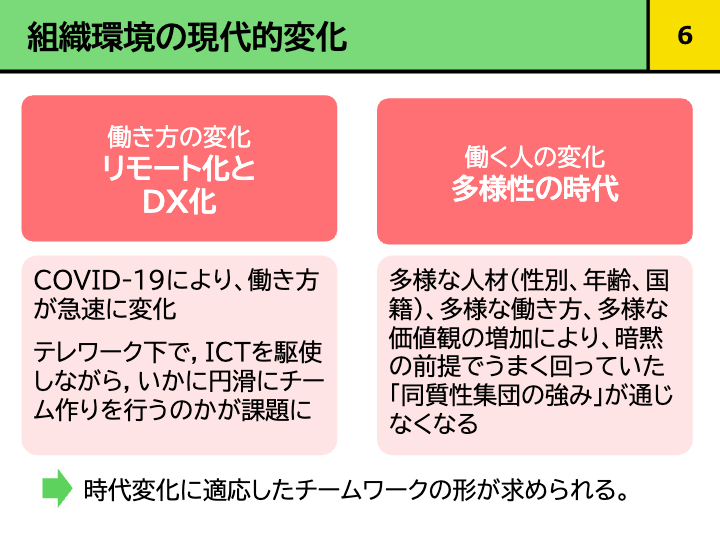

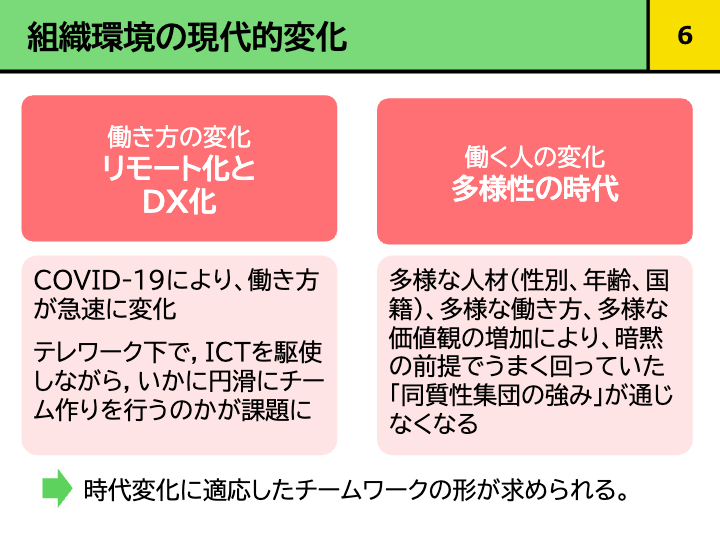

また、組織環境の現代的な変化ということで、現代ではさまざまなかたちで組織環境自体が変化しています。2つほど取り上げたのですが、リモート化もしくはDX化が進んでいて、特にコロナにより一気にテレワーク化が進み、定着しています。

テレワークの下で、ICT(情報通信技術)を駆使しながらいかに円滑にチーム作りをしていくのかというのが現代の課題となっています。

また、多様性の時代と呼ばれるように、性別、年齢、国籍などにおいて人材、働き方、価値観も多様になっています。こういった多様性をうまくマネジメントしていくことが求められるようになってきています。

昔は日本人・男性・正社員ばかりで、似た人ばかりだったらうまくいっていたところが、いろいろな人がいることでうまくいかなくなってきている。その中でうまくやっていかなくちゃいけないという意味で、こういった時代の変化にも適応させたチームワークのかたちが求められるようになっているのが、昨今の時代的な特徴だと思います。

ということで、ひとまず前提めいた話をここまでお話ししました。

PR

PR