しなやかな強さが自律分散型組織には大事

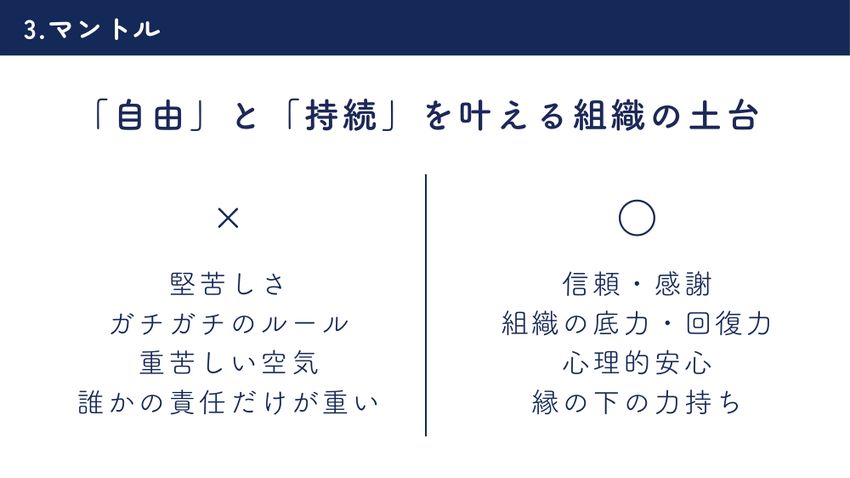

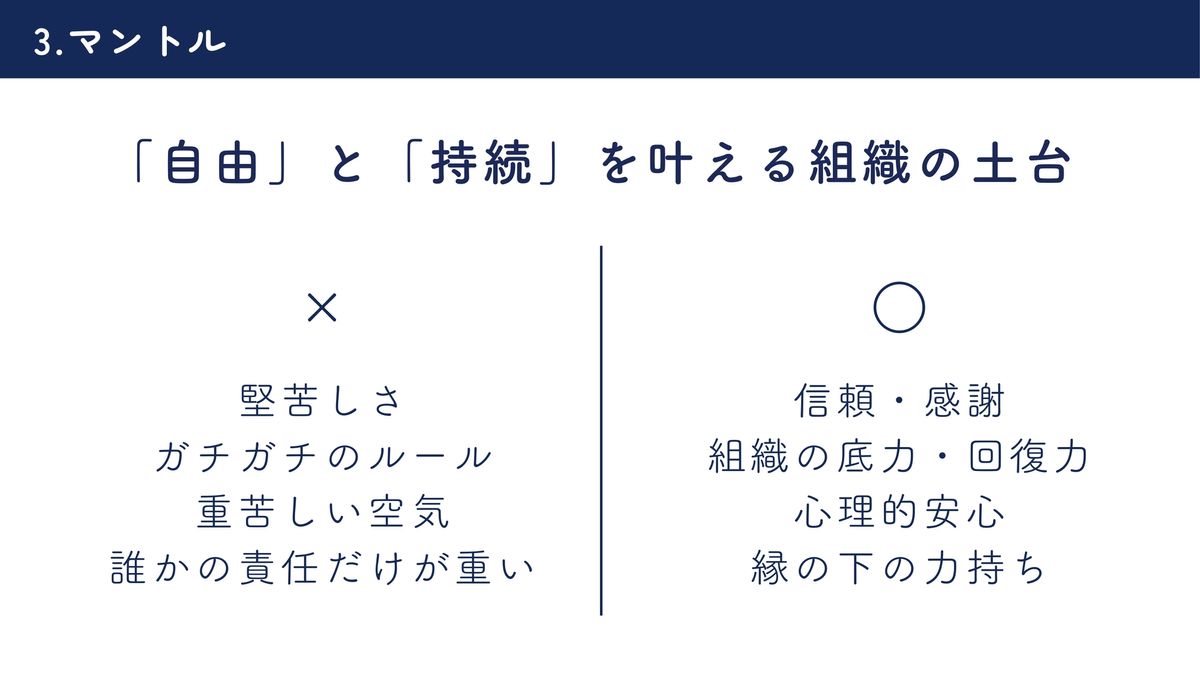

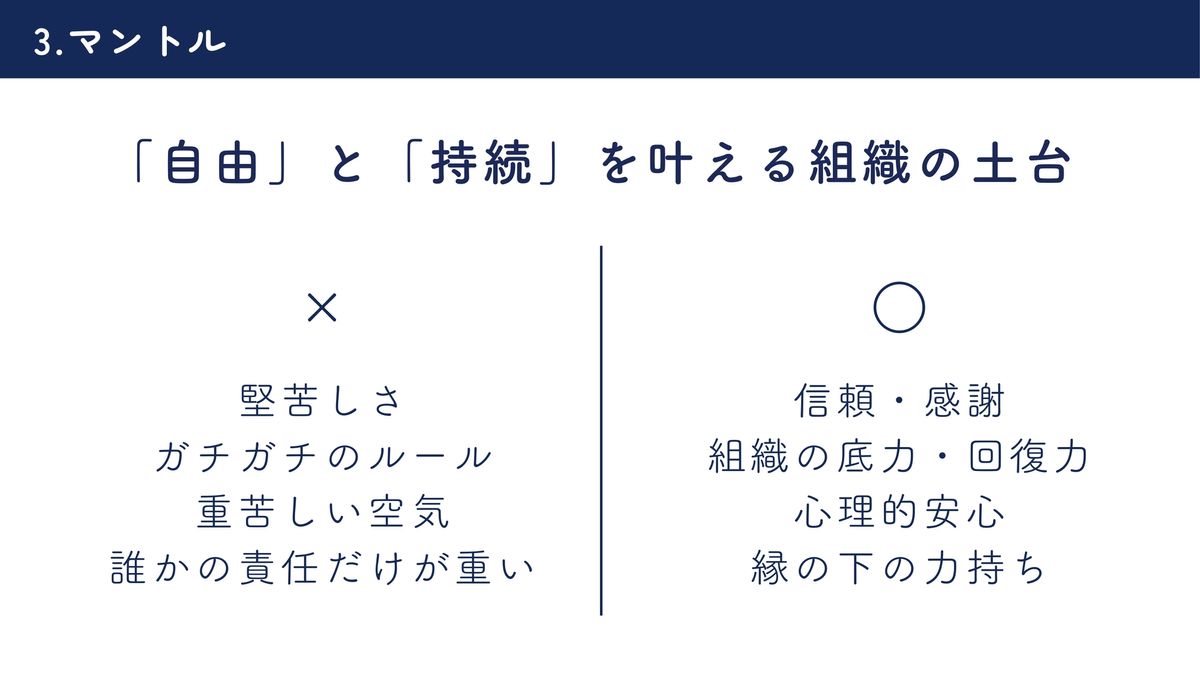

木村:マントルのまとめになります。自律分散型の組織にとって、自由と持続がたぶんなかなか難しいのかなと思っていて。それを叶える土台がマントルの役割だと思っています。

いわゆるシステム的な堅苦しさとか、ガチガチのルールと思われがちなんですけれども、それよりも信頼とか組織が傾いた時の回復力を持つとか、そういったしなやかな強さみたいなところを持つところが自律分散型の組織にとっては大事なのではないかなと思っています。

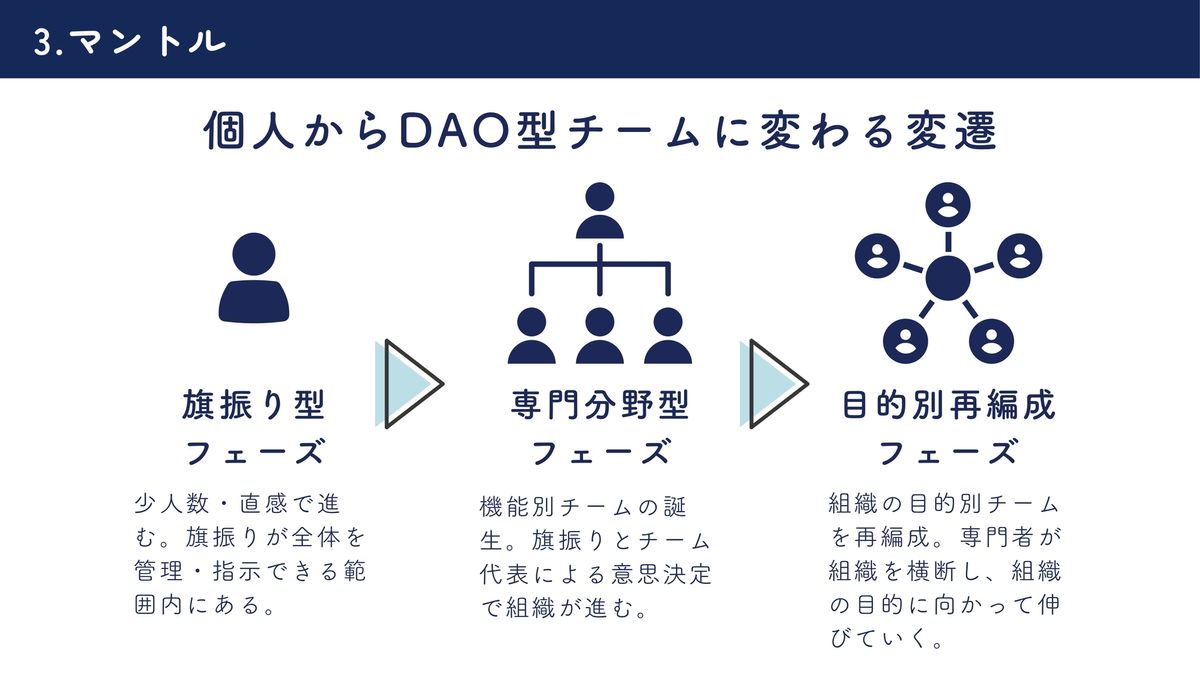

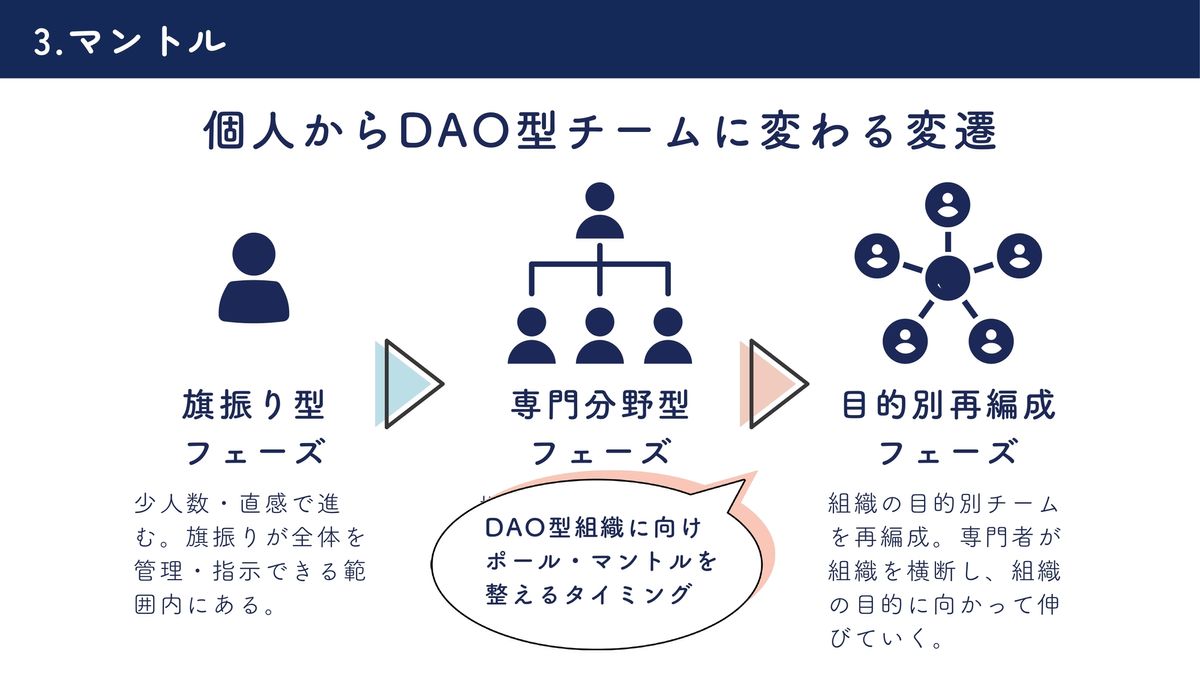

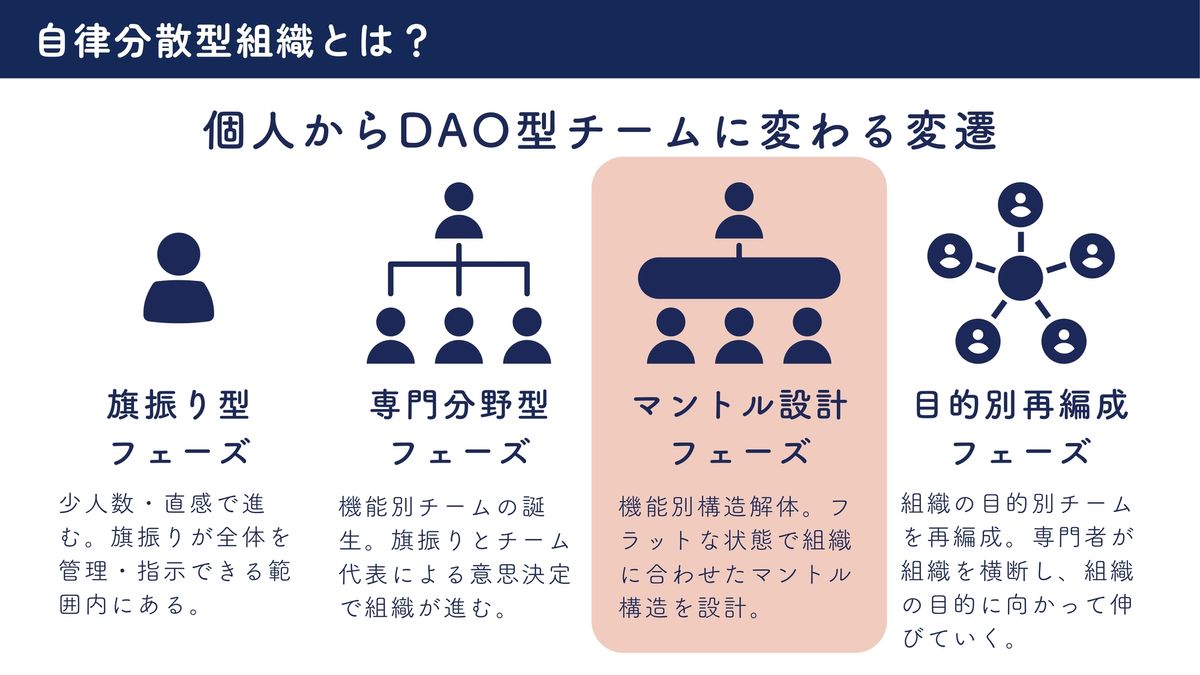

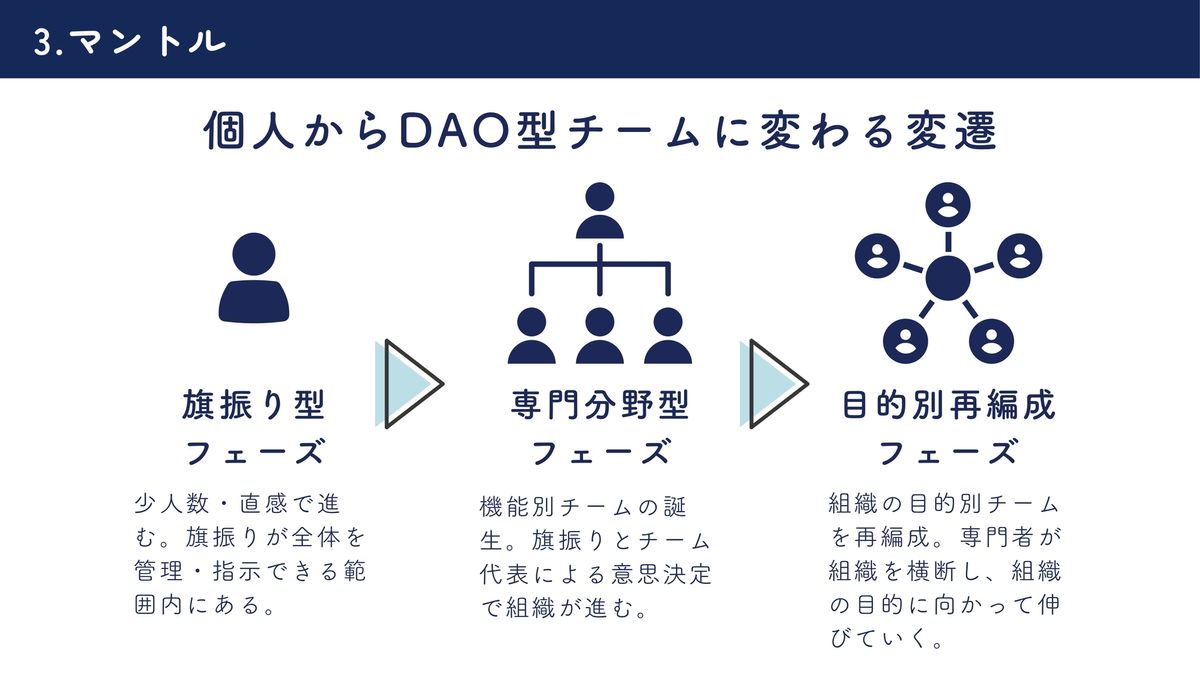

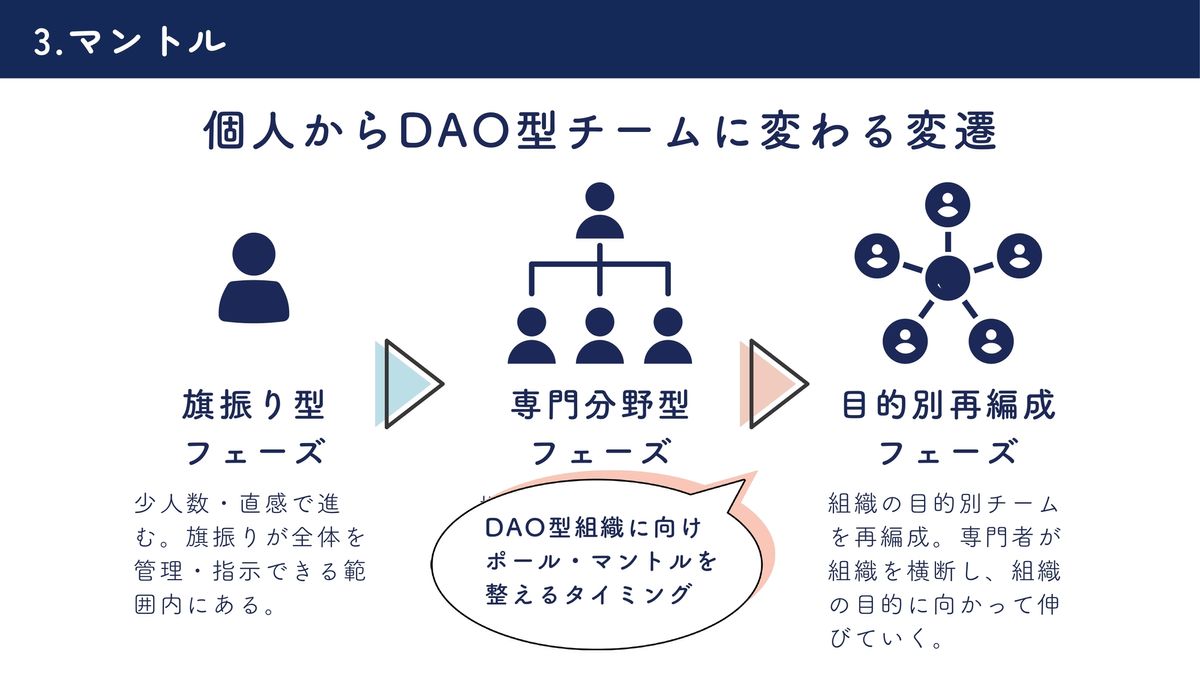

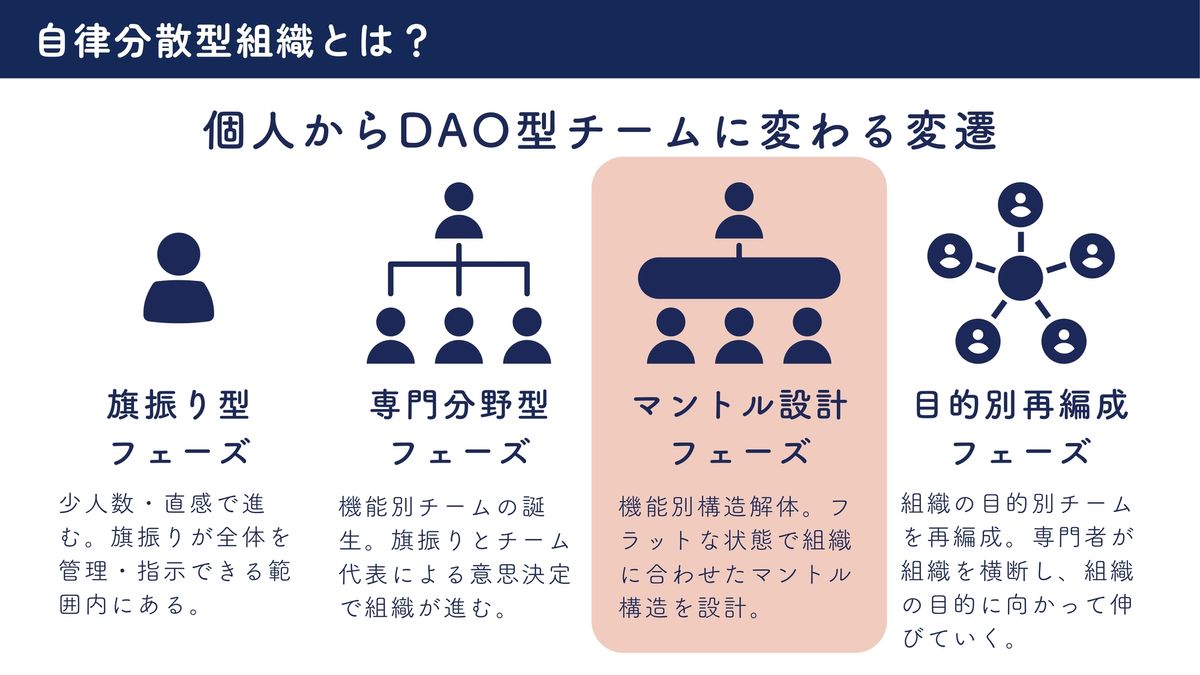

冒頭に遍歴、個人からDAO型チームへ変わる遍歴というふうにお伝えをしました。

専門分野型フェーズから目的別再編成フェーズ、この間のところでポールやマントルを整えるタイミングが来るのではないかなと考えています。

この間にマントル設計フェーズを入れることによって、機能別、専門分野型で分かれていた縦型の組織を1回分解して、そこに必要なシステムや仕組み作りをいったん見直すことで、目的別に編成し直すことができて、自律分散型の組織が作っていけるのではないかなと思っています。

緊張感ある中で組織が動いていくほうが健全

あべ:ありがとうございます。ここまで私たちはポール・マントル・エアーっていう3つの軸と、そこから具体的な中身の紹介をさせていただきました。私たちがお伝えするところはいったん以上になります。

最後一言だけ話すと、管理ってそもそもなぜするのかっていうことでいくと、やりたくなくてもやらせるためとか、「本当にやるのか、サボらないのか」と思うから、管理しなきゃというふうになっていた。

逆にいくと、管理を手放すイコール本人が本当にやりたいことかとか、意味が理解されているかという、ある種のシビアさを持ちながらやらせることができないので……。無理にやらせたことって、全部テキテキ(「辞める」をカジュアルにした表現)されていくんですよ(笑)。

なので、本当に意味のあることしか残らないぐらいの緊張感の中で組織が動いていく。だからこそ、「楽しい」「意味があること」しかできないような組織状態にもなっていくっていうことだったりするんですが。

そのほうが健全だよなってあらためて思ったりもするんですよね。組織のガワを固めすぎて「本当にこれ、作る意味あるの」みたいなもの、部署があるからやり続けてるみたいなことって、もしかしたら起こってしまっているかもしれなくって。

それって不確実性の高い時代に変化、速度早く変化することができにくいって言われるゆえんだったりもすると思うんです。

「個人のモチベーションが尽きたらすぐに組織が崩壊する」という緊張感の中で動くというやり方にはなってくるんですけれども。それでこのらしさが発揮されていく世界も同時に作れる。それに伴う仕組みみたいなところを、ここまでお話しさせていただきました。

PR

PR