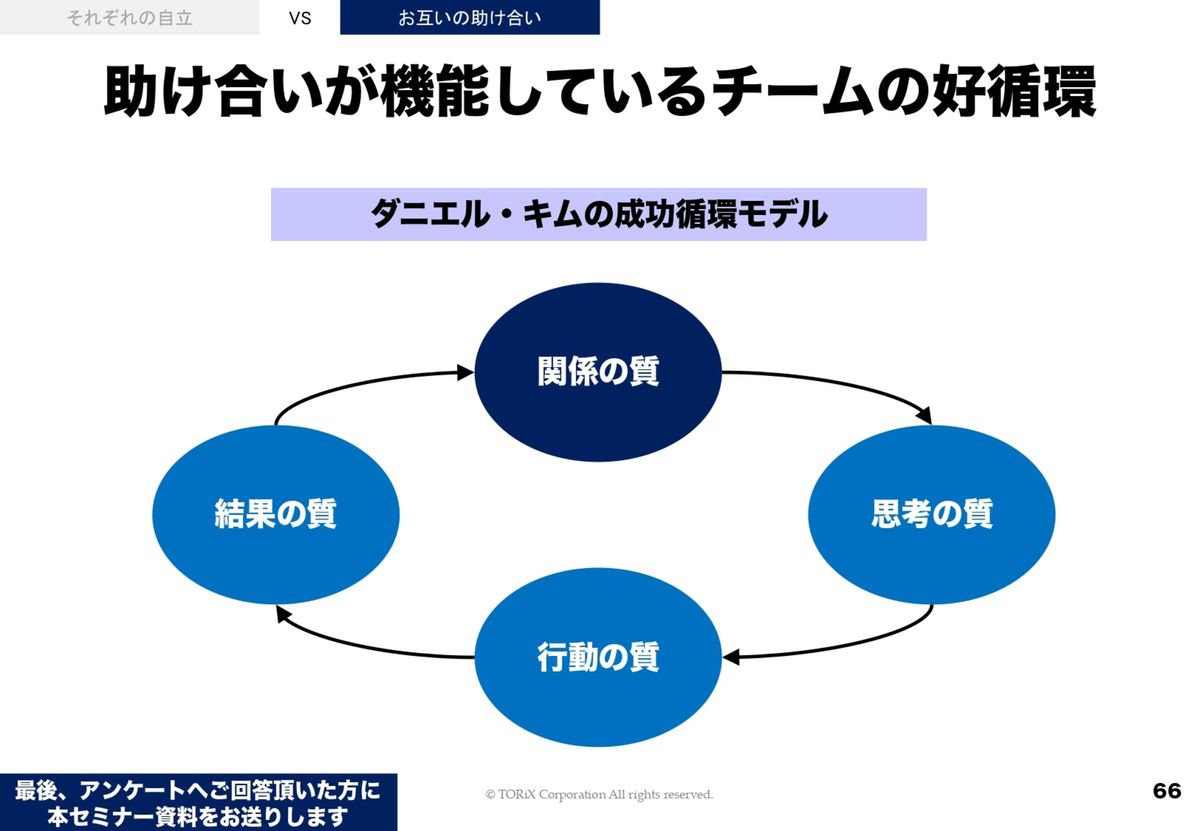

助け合いが機能しているチームの好循環

一方で、各個人の中でこういうものを作っていくのはいいんですけれども、もうちょっと人と人との間の関わりを社内・部内に作っていくのが助け合いの話です。

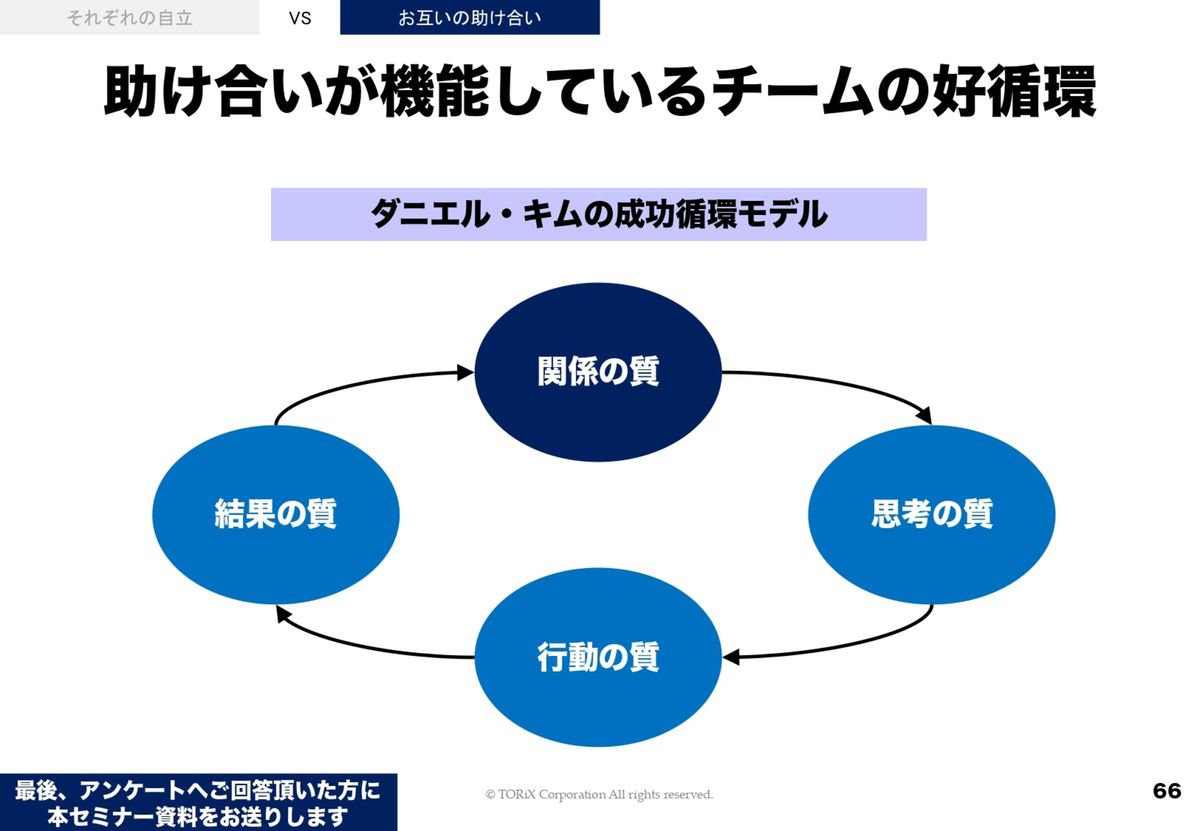

今度また(スライドで)サイクルを出しますが、ちょっと違ったサイクルの種類になります。ダニエル・キムの成功循環モデルですが、これは組織について関係の質が良いことで思考の質が高まることによって、行動の質が高まる。行動の質が高まることによって結果の質が高まる。結果の質が高まると関係の質も高まるという、こういう好循環です。

これがなにかというと、組織の中における人と人との関係がパフォーマンスに大きな影響を与えるということについて、非常にわかりやすいシンプルなモデルです。

ただそのために何が必要かということですが、なんといっても人間関係ですから、内部のコミュニケーションですよね。

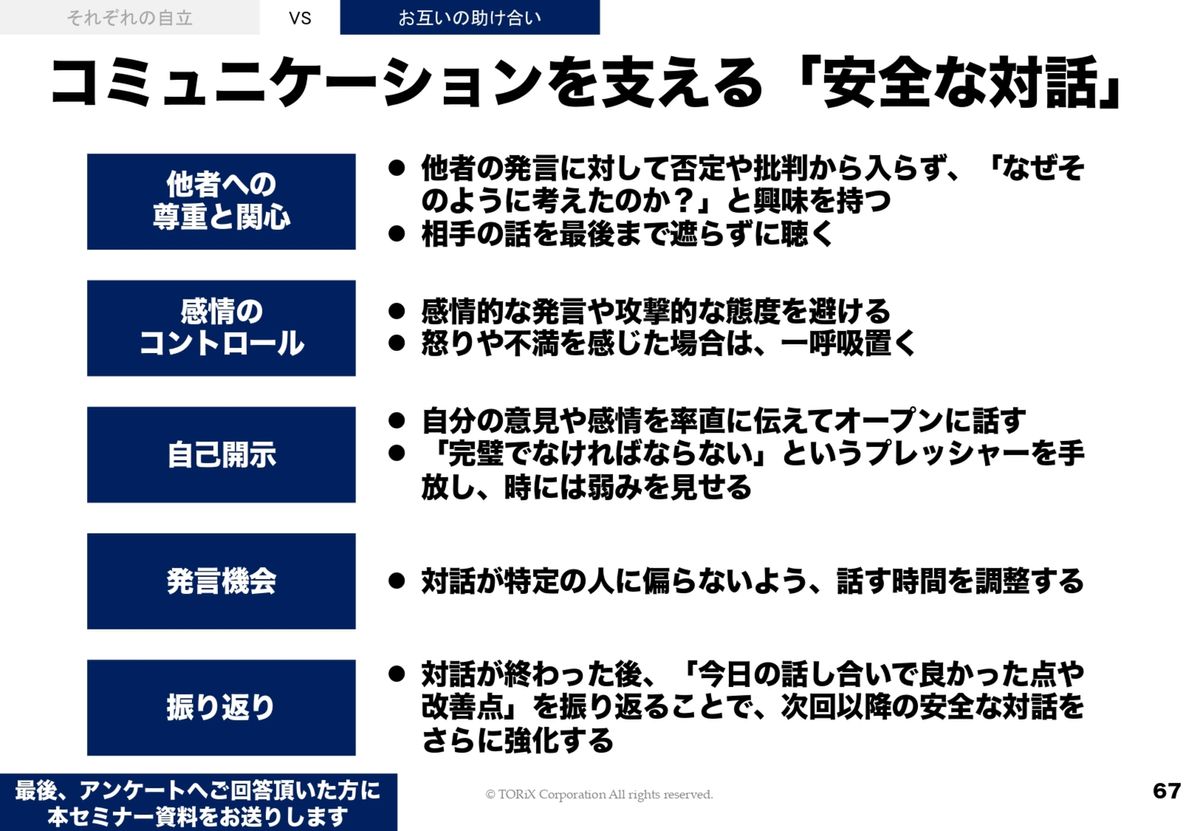

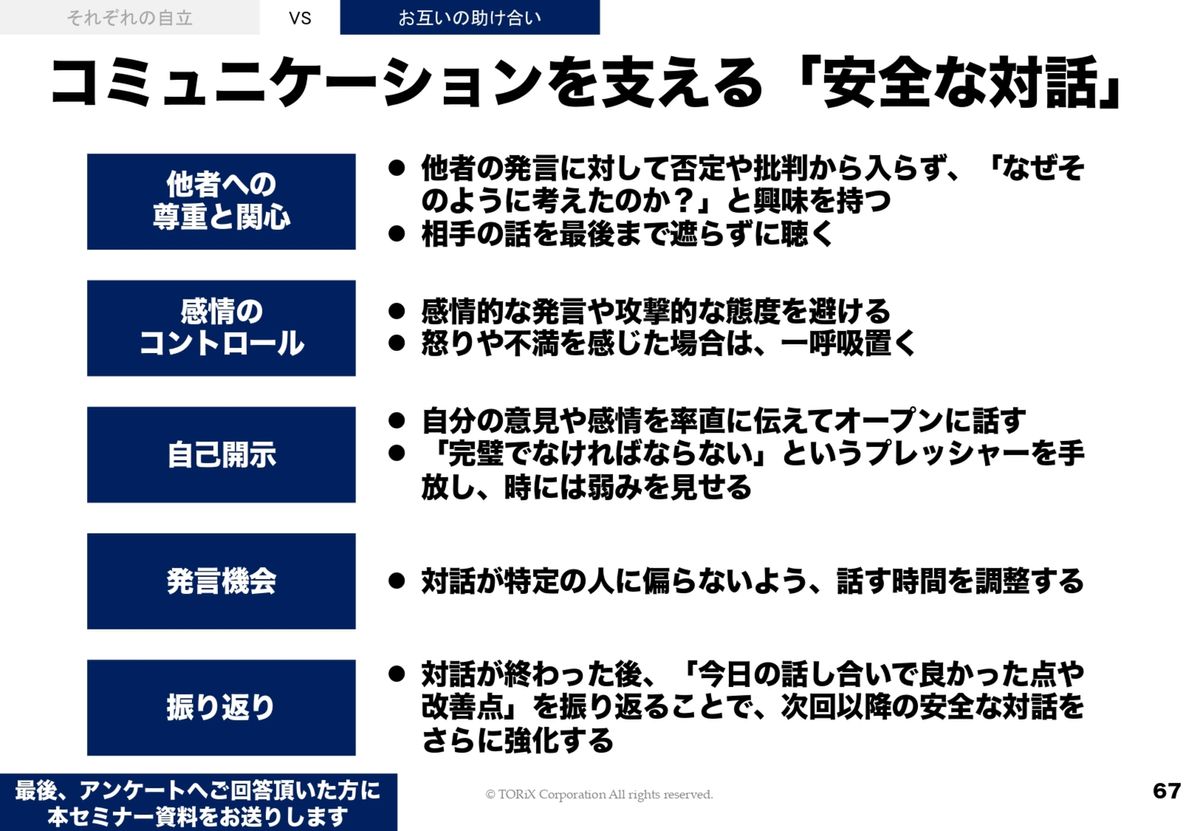

内部のコミュニケーションがどうしたら良くなるかということについて、これも語ったらいろいろなポイントがありますが、中でも1番エッセンスとなる部分は、やはり安全な対話ということになります。他者への尊重と関心。ちゃんと相手に対する敬意を(コミュニケーションの)中で持てる。

あるいは感情をコントロールする。感情的になって爆発しないということですね。そして自己開示をお互いができている。そして発言機会、誰かだけが話しているというよりも、適度に散らばっている。そしてちゃんとみんなで振り返って、より良くしていこうという前向きな意欲がちゃんと具現されているということですね。

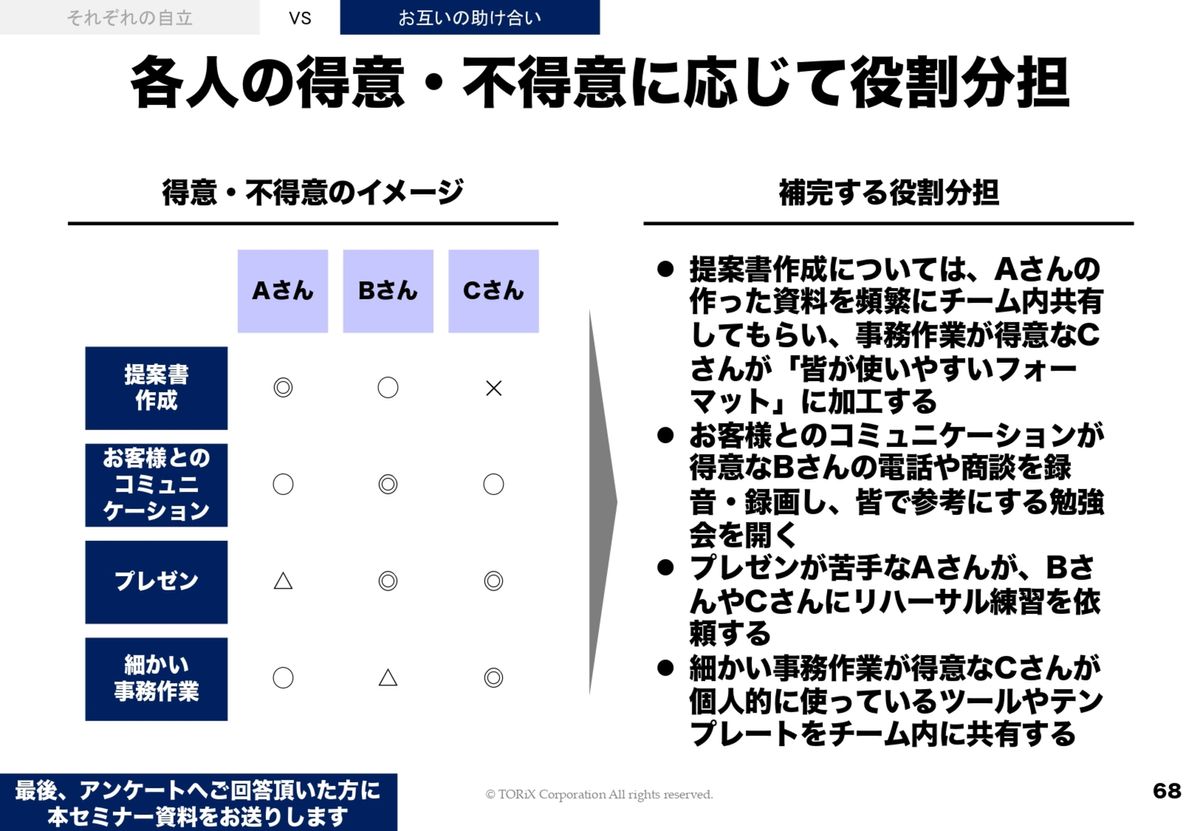

助け合いにおいて欠かせない役割分担

もちろんコミュニケーションとか対話という部分もありますし、あと助け合いにおいて欠かせないのは役割分担の話ですよね。得意なこと、不得意なことは人それぞれあります。

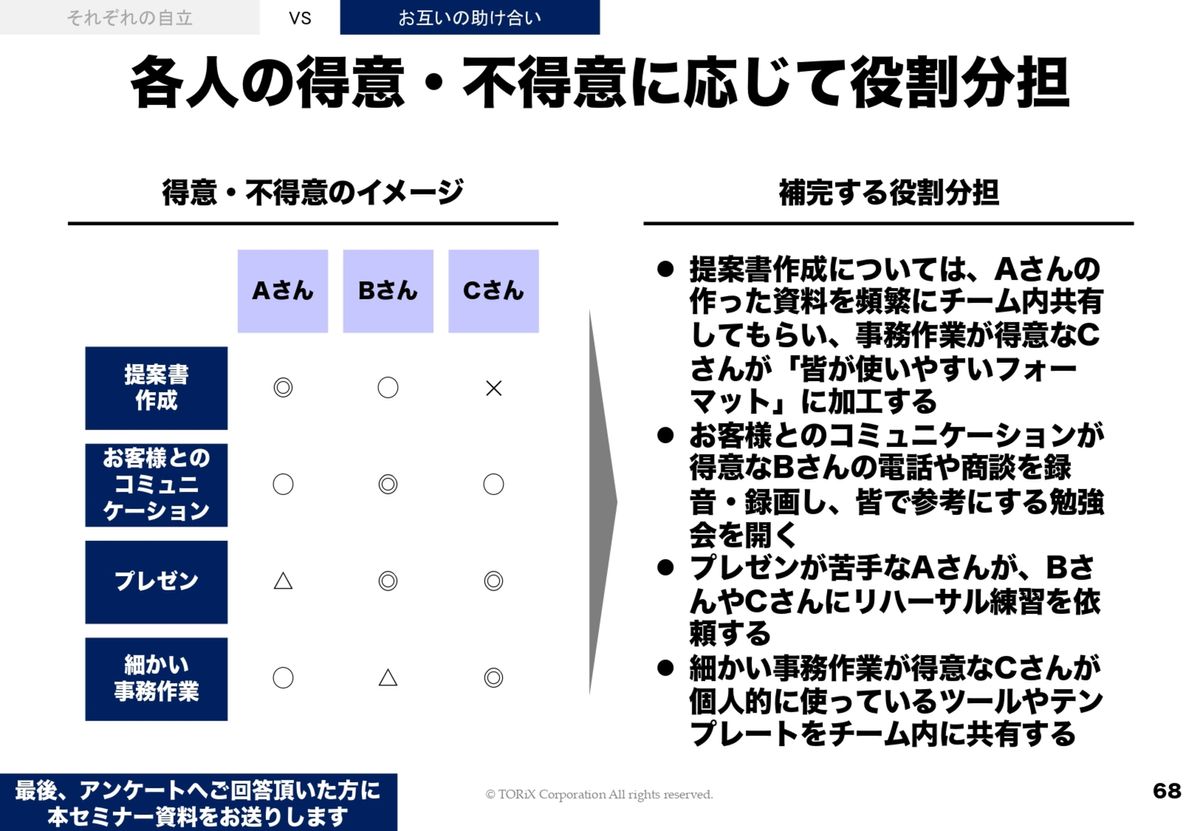

例えば、ここにAさん、Bさん、Cさんと3人のメンバーを並べてみましたが、提案書の作成が得意な人もいれば苦手な人もいる。プレゼンが苦手な人もいれば得意な人もいる。細かいことが苦手な人もいれば得意な人もいる。こんなふうにばらつきがあった時に、どういうふうに役割分担するかです。

通常の営業組織で完全にその人の代わりに何かやるのは難しいと思いますから、具体的に実現可能な範囲として、例えば提案書作成については資料作成が得意なAさんの作った資料を頻繁にチームで共有してもらって、事務作業が得意なCさんがみんなが使いやすいフォーマットに加工するみたいな。これだったらあり得ますよね。

要するに、資料を作るのが苦手な人の代わりに作るとかじゃなくて、得意な人のやつを参考にして、みんなで補完するということです。

お客さまとのコミュニケーションが得意なBさんの電話とか商談を録音・録画して、これをみんなで勉強会で勉強しようみたいな。これもありますよね。あるいはプレゼンが苦手なAさんが、BさんとかCさんにリハーサルを依頼する。細かい事務作業が得意なCさんが個人的に使っているツールとか、テンプレートとかをチーム内に共有する。こういうような役割分担があり得ます。

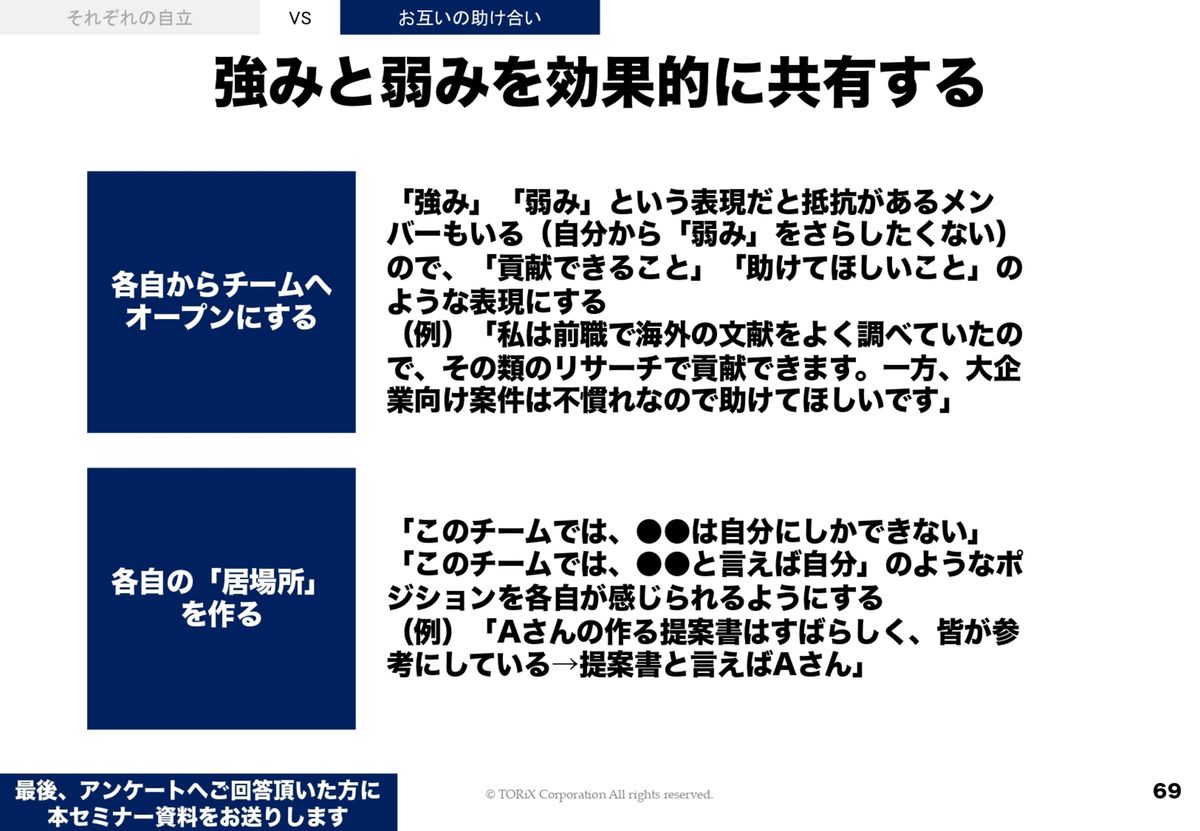

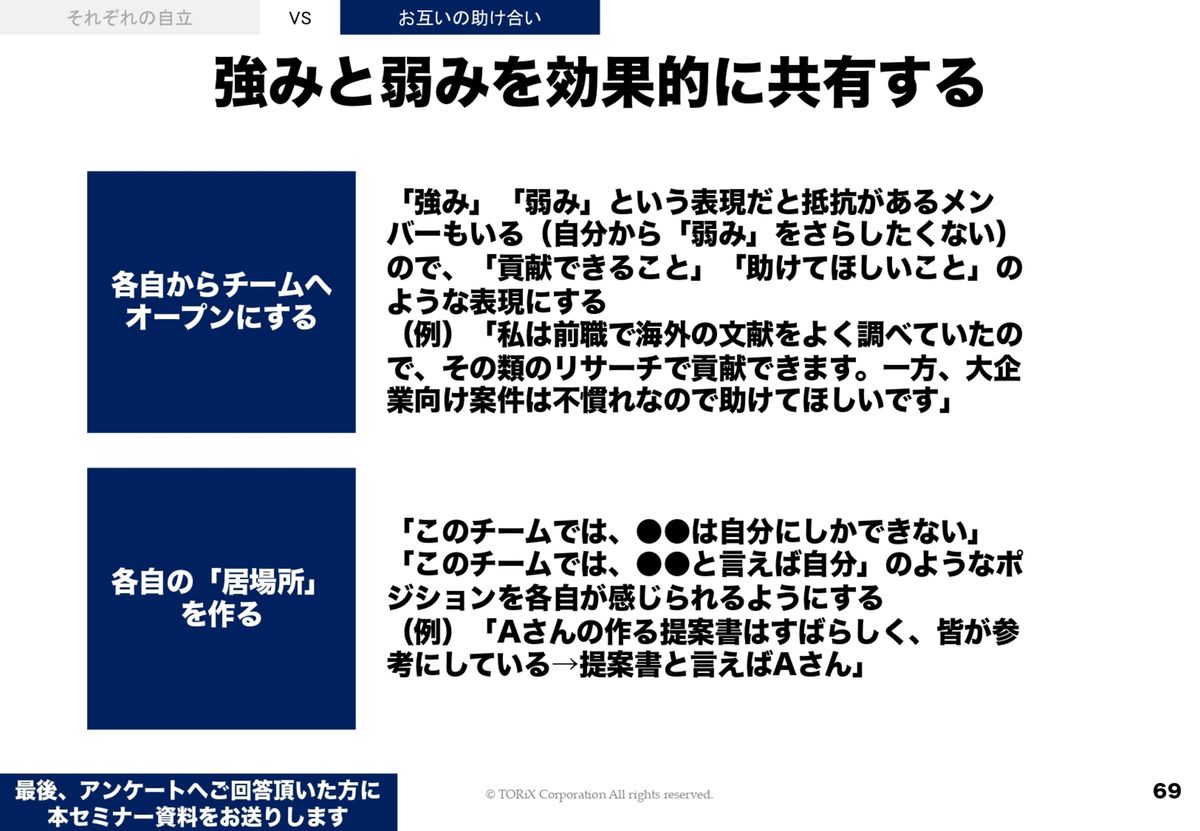

ただそのためには、お互いの強みや弱みをみんながちゃんとテーブルの上に上げて共有できる状態にすることが必要です。

そのためには、各自からチームにオープンにすること。弱みをさらけ出すのって勇気が要りますよね。なので、何ができて何ができていないのかをお互いがオープンに共有する。

あるいは各自の居場所を作る。弱みを見せた瞬間に阻害されてしまうんじゃないかという恐怖があったら、弱みをさらけ出せないですからね。これを防ぐためには強みの部分でちゃんと居場所を作るということです。

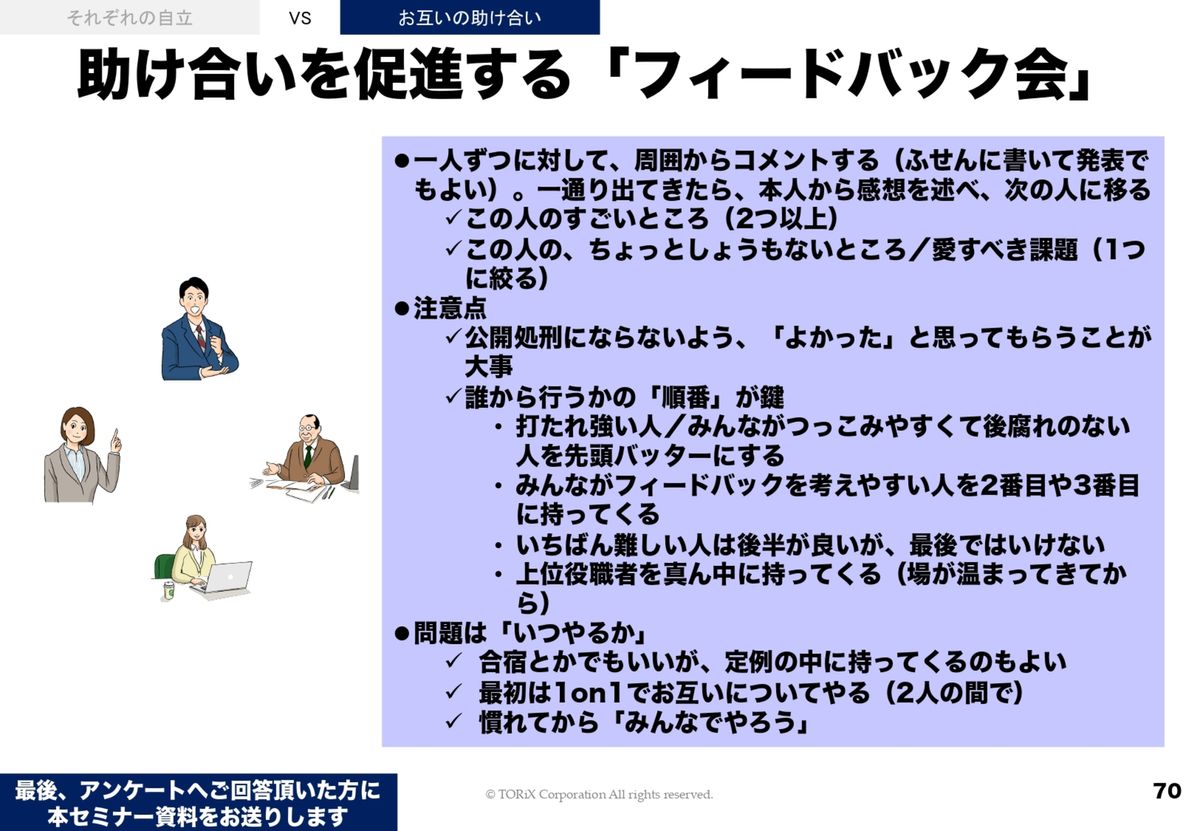

助け合いを促進する「フィードバック会」

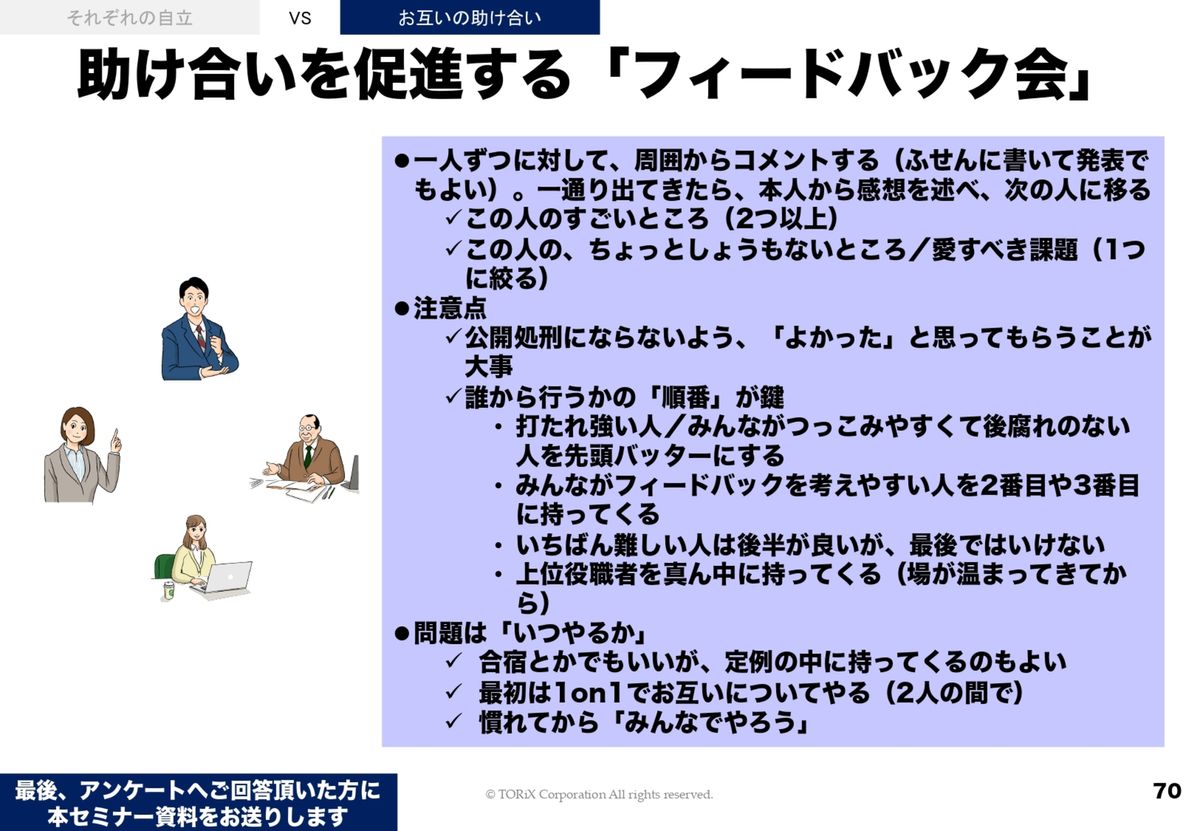

こういったことをやるためにお勧めのやり方が、「フィードバック会」というものがあります。付箋に書いて発表でもいいんですけれども、1人ずつに対して周囲からコメントする。

私はこれを社会で時々やるんですが、順番に1人についてみんなでフィードバックをしようということです。すごいところと、ちょっとしょうもないところ、愛すべき課題みたいな。

公開処刑にならないように、「よかった」と思ってもらうことが大事なので、これは誰からやるかという順番がすごく鍵なんですよ。要するに、みんなが気を使うような人をトップバッターにすると取り組みが破綻してしまうので、打たれ強い人とか、みんなが突っ込みやすくて後腐れがない人を先頭バッターにする。

あるいはですね、ちょっとしょうもないところ、愛すべき課題をカットするやり方もありです。いい点だけフィードバックするのでもぜんぜんいいと思います。みんながフィードバックを考えやすい人を2番目とか3番目に持ってくることによって、リズムがついてきます。

(社内には)難しい人もいますよね。年長者の方とか、あるいはリーダーの方とか。そういう人は後半がいいんですが、最後にはしないほうがいいです。なぜかというと、最後だと露骨過ぎるからです。後半がいいんだけど、最後はいけない。上位役職者は真ん中に持ってくるのがお勧めです。

これは私が自分の会社でもお客さまの会社でも何回かやってみていて、お勧めです。合宿でもいいですし、定例の中に持ってくるのもいいです。最初は1on1で1対1でやるとかでもいいですね。慣れてからみんなでやるのもお勧めです。

「自立」と「助け合い」の見極め方

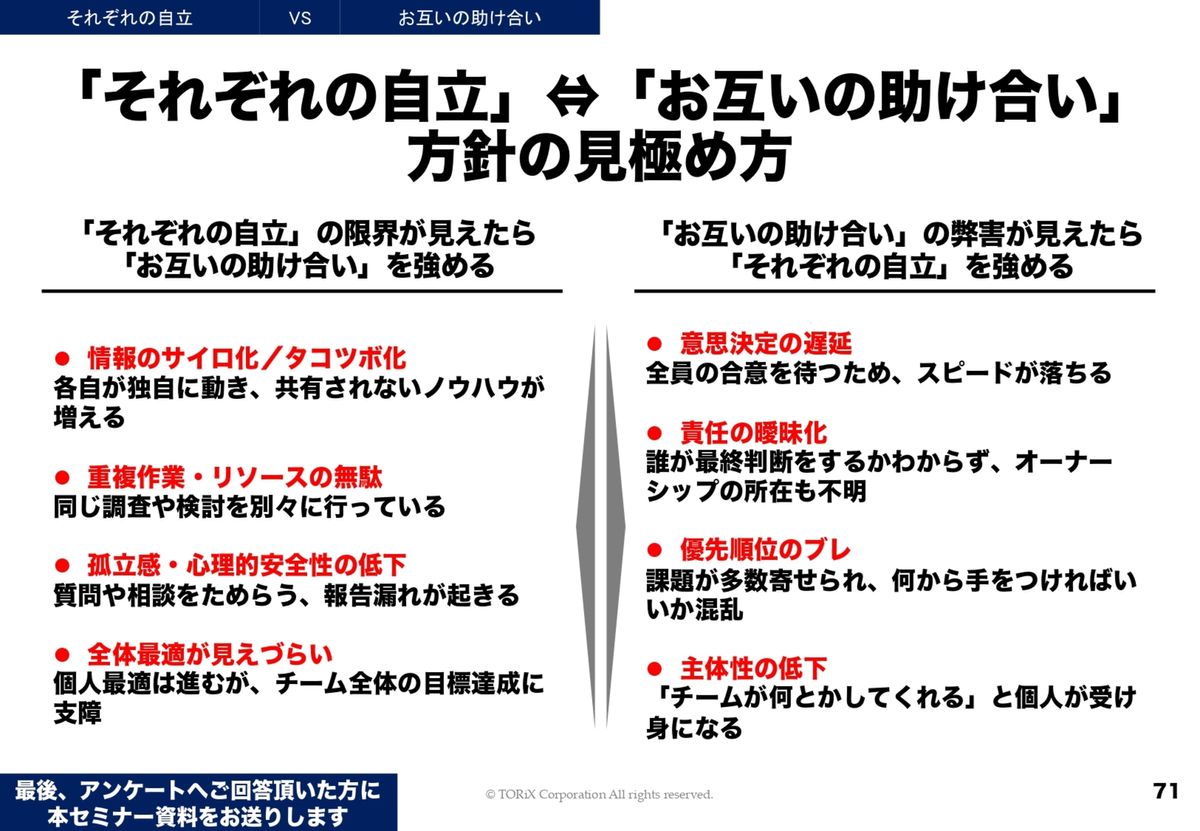

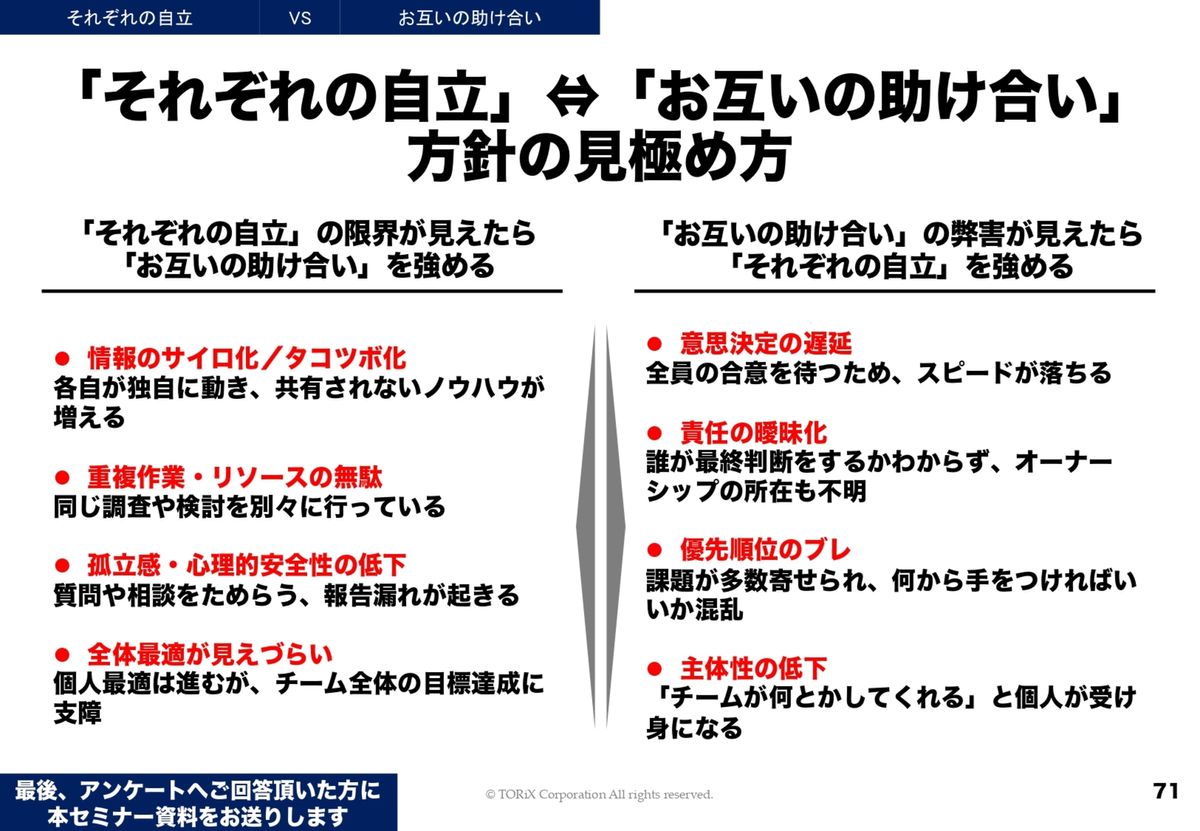

さて、お互いの助け合いについてもお話をしてきました。「自立」と「助け合い」の見極め方をまとめていきたいと思います。

自立の限界が見えたら助け合い。「自立」というふうにすると、各個人、自分が強くなるみたいな路線ですからね。そうすると情報が見えなくなるとか、みんなが別のことをばらばらにやっていて無駄じゃないかとか。

あるいは、孤立感とか心理的安全性が下がっているとか、個人の最適のほうに行ってしまったとかなってきたら助け合いを強めていきましょう。

逆に助け合いでやってみたところで意思決定が遅れる。要するに合議制みたいな感じになってしまうとか、責任が曖昧になってしまうとか、みんなの意見を聞き過ぎて優先順位がぶれてしまうとか。あるいはフリーライダー的に主体性が低下してしまう人が出てきたら、今度は自立のほうに振るということになります。

揺れて、わかる

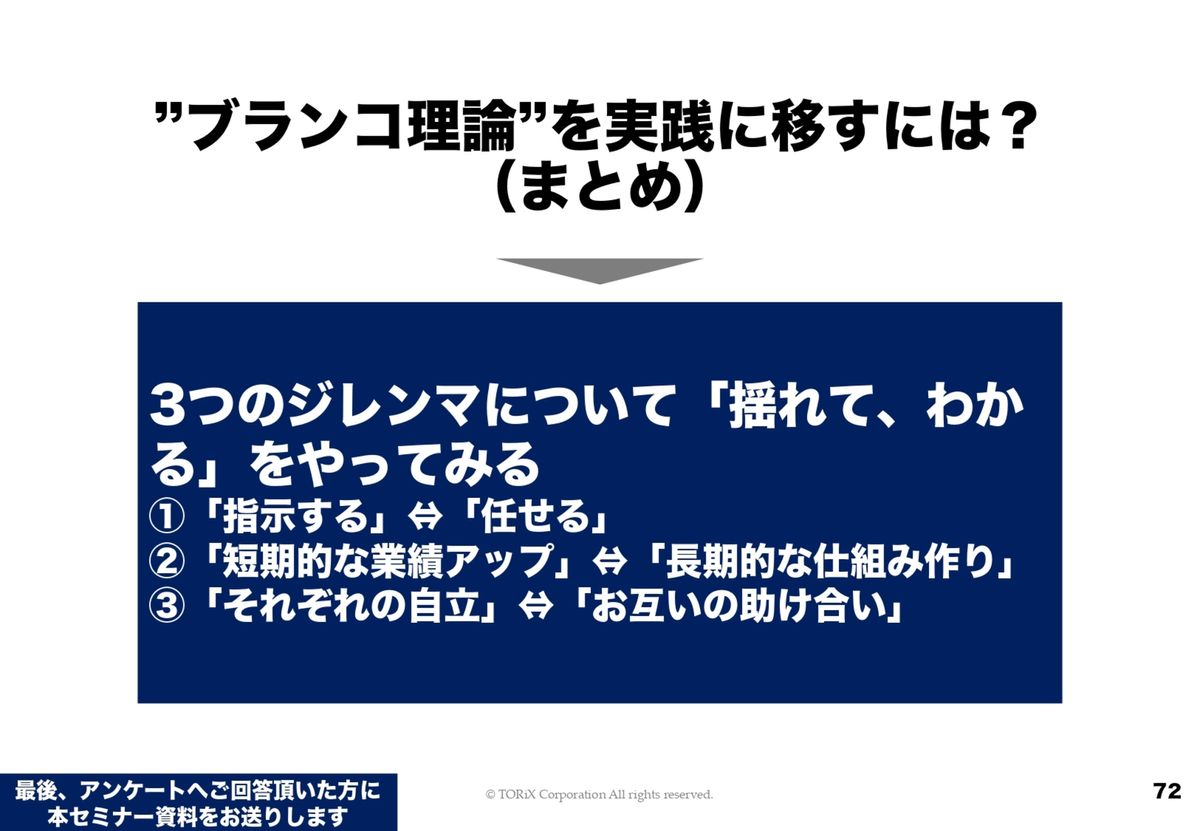

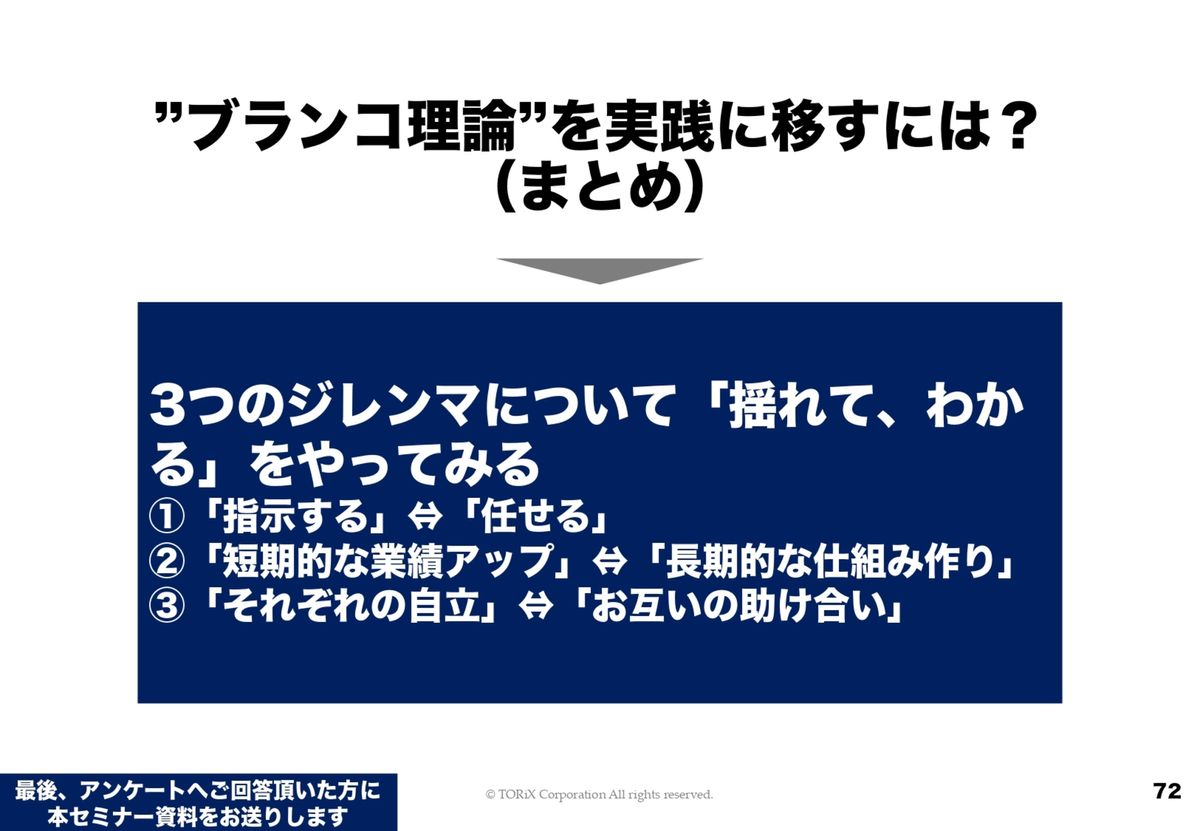

さて、3つの観点でジレンマについて、「揺れて、わかる」ということをやってみましょう。やはり揺れるからわかるということですね。「指示する」と「任せる」と両方やってみて、揺れて、わかる。

短期的な業績アップもちゃんとやる。でもやはりその限界が来たら長期的な仕組み作りもちゃんとやる。揺れていくうちにいいバランスの取り方が見えてくるということです。「それぞれの自立」と「お互いの助け合い」もそうですね。

ということで、今日はブランコ理論というものについて、マネジメントにつきまとう不安からお話をしてきました。

やはり「『指示する』『任せる』をバランス良く」というのは、なかなか安心し切れないです。

ブランコ理論はいきなりほどほどを狙わない。往復運動を経て得られた軸のある判断が強い営業チームを作るという考え方です。まずは極端にやる勇気を持つ。そして失敗を通じて構造を学ぶ。行き来するからこそ軸が見えてくるということです。

ブランコ理論を実践に移す上で、3つのジレンマを解説をしました。「指示する」「任せる」と、「短期の業績アップ」「長期の仕組み作り」、あるいは「(それぞれの)自立」と「(お互いの)助け合い」です。

PR

PR