“腐ったリンゴ”がチームに与える負の影響

1つ目、感情的に伝染をする。その人がちょっと厳しいことを言うと発言が封印されてしまう。「こんなことを言ったら、痛い目に合う」みたいな感じになっちゃう。次に、規範の崩壊。その人は自分の売上、成績のためであれば、多少チームの規範を歪めてでも売上を優先しようとする。すると、他の人は疲弊する。残業が起こったりするんですよね。

残業削減の方針なのに「いや、今はこれをやるべきでしょう」というふうに論破をしてしまう。そして3つ目が「注意資源の消耗」と書きましたが、これは管理職であるとか周囲の人が、その人に対する対話にパワーを削がれるということですね。いや、私もけっこう削がれました。「いや、それはですね……」みたいな話をしないといけなかったです。

ということを考えると、チーム全体のパフォーマンスが30パーセント、40パーセント落ちたかどうかは、売上が落ちたわけじゃないんですけども。ただ、私の実感値では、従業員満足度は30パーセントから40パーセント、落ちたと思います。

パフォーマンスというよりも、なんだか嫌なチームになっていたと思います。ですから、すぐに管理職としてメスを入れないといけないんですよね。

では、この本当の原因って何かというと、その人のせいとは言い切れない。これは大前提になります。その人のせいにしないことをおすすめします。だってその人のせいにしたら、解決できないこともあるんですよね。人ってそうそう簡単には変われませんからね。また、「採用ミスだ!」なんてことになっちゃいます。

状況を放置するリーダーにも責任が

ですから、対応できる状態にするためには、原因を人のせいにしない。これはもう組織では当たり前です。いきましょう。フェルプスさんは、こう言っていますね。まず、リーダーが放任していませんか? 例えばそのようにマウントを取る人がいた時に、言いにくいから放任していませんか?

2つ目、チームの規範がそもそも曖昧。「いや、これは正しいでしょ?」「いや、それはちょっと……」「いやいや、そんなの……」というふうに、ガイドラインがない。

そして3つ目が心理的安全性が低い。「こんなことを言うと、また返り討ちになっちゃう」みたいなことがあれば、それは組織の問題ですよね。ですから、そういった部下の方がいらっしゃった時、私は「あぁ、この人はすごくいいエンジンを積んでいる。でも、ハンドリングが下手くそなんだろうな」と、思ったんですよね。

走ってはいけない道路を走るんですよ。ハンドリングがおかしいですよね。そこをショートカットしたらルール違反です。「いや、でもいいでしょ?」みたいな話が起こるわけですよね。場合によっては「いいんだよ、人を跳ねても」みたいな感じなんですよ。

「優勝するためには、人を多少跳ねてもいいんだよ」、「いや、おかしいでしょ」っていうことになります。でも、いいエンジンを積んでいるんですよ。だとしたら、ちゃんとルールを設定してあげるとか、ハンドルを切れなくするだとか、ショートカットできなくする仕組みが必要なんですよね。すると、もうそこを走らざるを得ないです。

いや、もっと言うと、走りたくなることをやっていくんですよね。これを組織でやっていくんです。じゃあ、どうすればいいの? っていう話ですよね。対処方法、私がやってきた方法、そしてフェルプスさんの話をしていきますね。

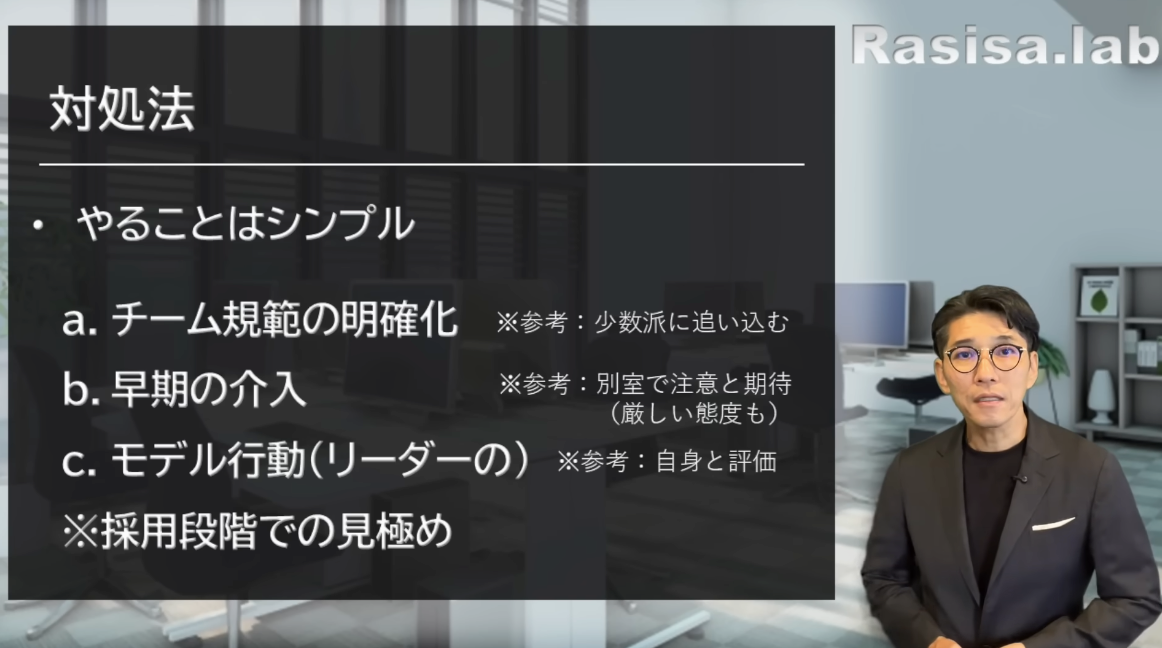

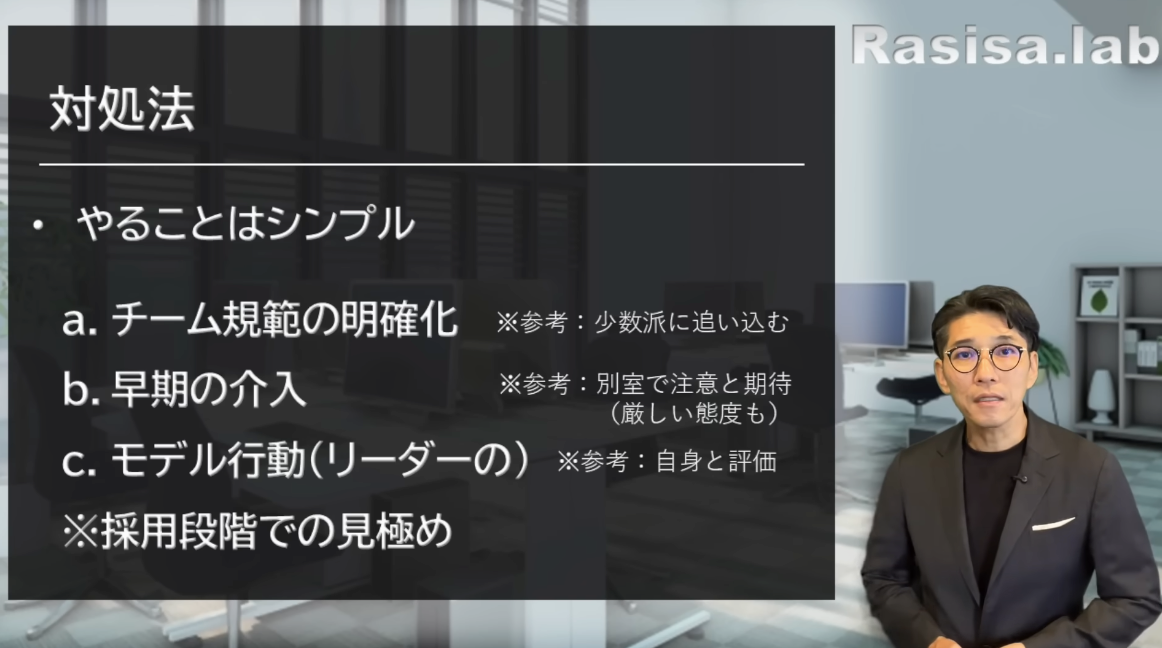

問題社員を抱える管理職がやるべき3つの行動

さぁ、では、まいりましょう。この腐ったリンゴさんをどうすればいいんでしょう? 実は、やることはシンプルです。フェルプスさんは、3つのことを言っています。1つは、やはり「チームの規範を明確にしましょう」。どういうこと? まず、方針はトップダウンですよ。「こうしていきたいんだ」と、これはリーダーですからね。

この規範はリーダーが作ります。でもコミュニケーションは取ってくださいね。いきなりドーンッと降ろしても「知りませーん」になっちゃうので、コミュニケーションを取った上で「こうだ」ということをやらないと、やはり受け入れてもらえません。

僕自身がやったことを言いますね。先ほど「ちょっと問題のあるハイパフォーマーの方がいる」と言いました。実はやり方が決まっているんですよ。チームの規範を作ることが、大前提になります。

それで僕は「チームワークが大前提です」と言っていました。個人プレイも大事だけれども、それ以上にチームで仕事をすることを大事にしていました。するとですね、やはり間違えたマウントを取る方はいらっしゃるんですね。そうなった場合に、その人に少数派になってもらわないといけないんですよ。

“中道派”を味方に巻き込む

どういうことかというと、組織は2対6対2。賛成2、どちらでもいい6、反対2割、まぁダメな2割ですよね。じゃあ、この問題児。問題児と言ったら失礼ですけどね(笑)。

腐ったリンゴと言いましょうか。どちらも失礼ですけれども。この下位2割の人に少数派であることを認識させないといけないんですね。ということは、上位2割を味方に巻き込みながら、真ん中の6割もこちらに持ってくる。

すると8対2になりますよね。これをコミュニケーションでやります。「今、こういう事態が起こっているんですけど、どう思いますか?」ということを、ミーティングで会話するんです。「こうしてもらったほうがありがたいです」。まぁ、腐ったリンゴさんは「いや、でもでも……」と言うんですよね。

「でも」と言うんですけど、「これについてこういった考え方もあると思うんですけど、〇〇さんどう思いますか?」。ファシリテーションで回していくと、明らかに多勢に無勢なんですよね。そういうことをやりながら、「後で話をしましょうか」と言って、次。フェルプスさんは2つ目に「早期介入をしろ」と言っています。私もやりました。

そういったミーティングを持つ前、別室に呼んでしっかりと注意するんです。言いにくい人であってもちゃんと注意します。これは管理職としてね。もちろん反論してきますよ。「でも!」「伊庭さんはわかってない!」とか言ってきます。

「いやいや、今はこういったルールでやっていますよね。僕はリーダーとして、これを大事にしたいと思っている。あなたのすごいエンジンをここで活かしてほしいと思っているので、この話をしています」。

これでも直らなければ、厳しい態度を示します。「もしこれが直らないようであれば、一緒に仕事ができなくなっちゃうので、お願いできませんか? 一緒に仕事したいんですよ」と。

ポジティブなフィードバックも忘れない

ただ、これは注意してくださいね。一緒に仕事ができなくなる=クビと取られたらハラスメントになっちゃうじゃないですか。「このガイドラインに乗ってもらわないと困るので」ぐらいにしておいてください。

僕は昔だったので、ちょっと昔の話の10年、20年ぐらい前の話なので、「一緒に仕事ができなくなります!」と言っても、別にクビには思われない。関係性もあったので大丈夫なんですけど、今はちょっと危ないので。

「この規範に乗っていただかないと、困ります」ぐらいで、けっこうです。「私が〇〇さんと仕事をする上で、困っちゃいます」という表現ならいいですよね。「仕事ができなくなります」と言ったらダメですよ。「困っちゃいます」ぐらいにしておいてください。こういったデリケートなことも大事です。

そして、「モデル行動をちゃんと示す」です。やはりリーダー自身も言ったからにはちゃんとやらないといけない。そして、模範的な行動をしている方に対しては、ちゃんとフィードバックをポジティブにするということですね。「こういったことが、とても良かったですよ」。これが加速するわけですよね。

また、チームミーティングとかでも「こういった行動、すごくいいですよね。ちょっと教えてもらっていいですか?」というふうに、そこをちゃんとモデルケースとしてクローズアップしている。ここが、リーダーがやることですね。

“リーダーや組織の問題では”と考えてみる

ですからやることはシンプルで、リーダーがちゃんとやることに他なりません。その腐ったリンゴが悪いというよりも、ほとんどの場合は、「リーダーが悪い」になります。リーダーが変われば腐ったリンゴがおいしくなることがよくあります。ということは、今リーダーがこれをできていないのは、リーダーの問題と思ったほうがいいでしょうね。

でもフェルプスさんは、「採用段階の見極めも大事ですよ」みたいなことも、言っているんですね。実は4つ目があったんです。僕も採用ビジネスを20年以上やっていましたのでわかりますけれども。人材要件の明確化であって、それはやはりちゃんとやっておかないといけません。

けれどもね、正直に言います。限界があります。組織に人は染まるので、組織の中にちゃんと規範がないと、もともといいエンジンであったとしても悪い方向に走り出しますので、後天的にしっかりと是正しないといけません。ぜひよろしくお願いします。

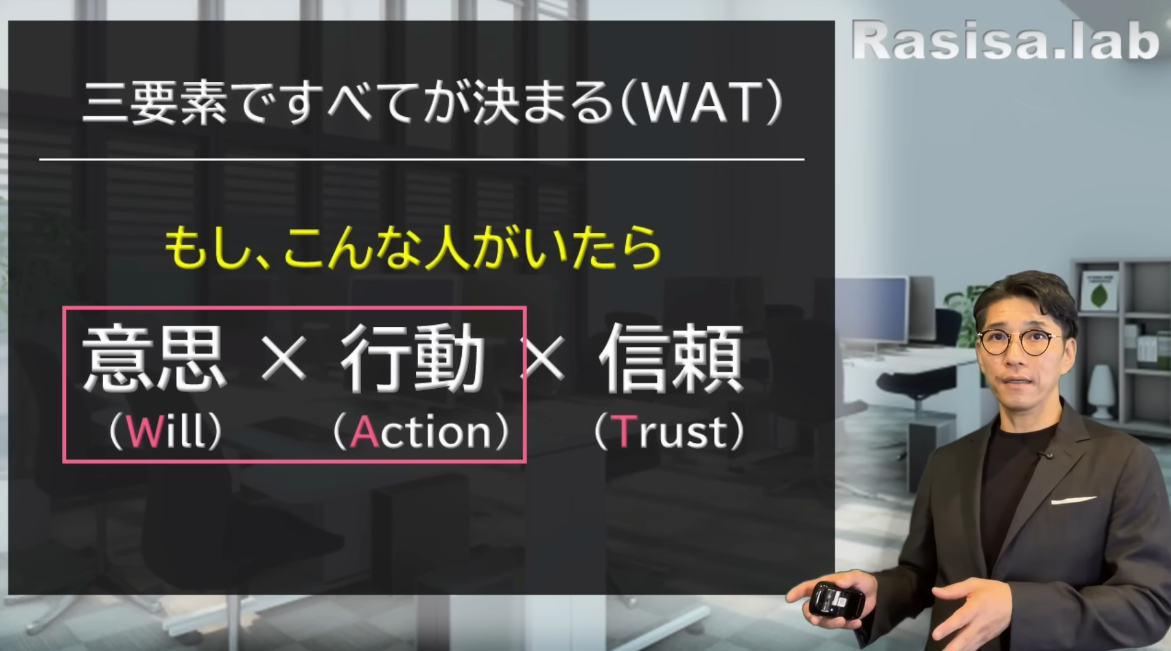

人が変わる時の3つの要素

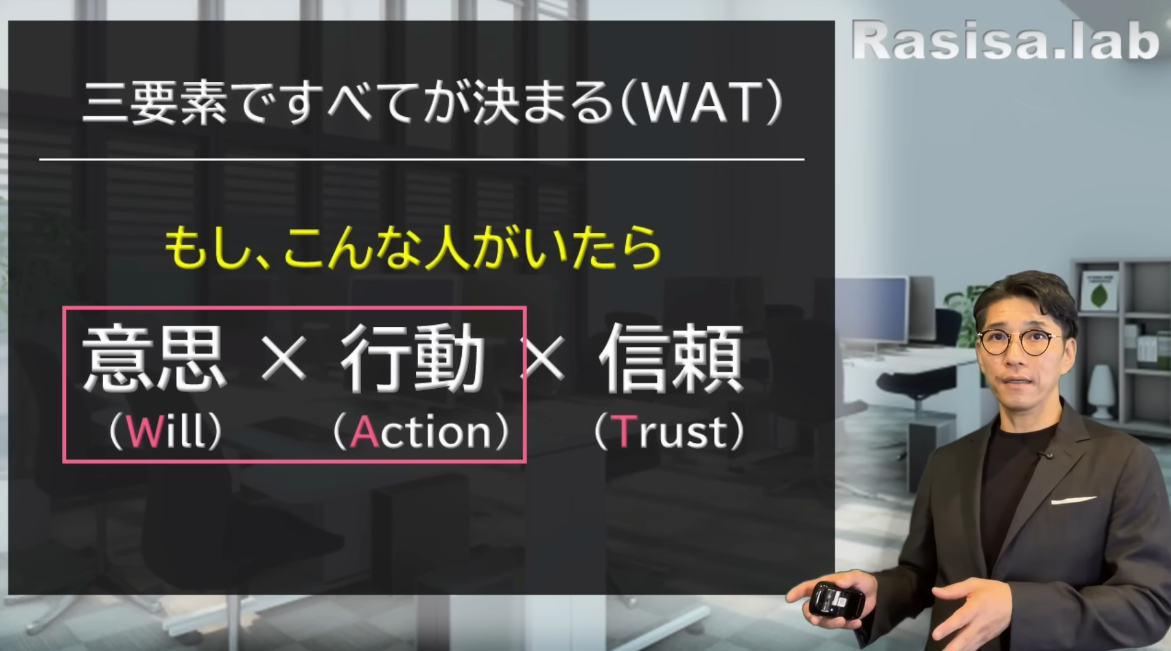

そして私は最近よく、こんなことを言っています。人が変わる時、良いパフォーマンスを出せるようになる時は、3つの要素で決まるります。ドン! その人がそうなりたいという意思があって、次に、ちゃんと1ミリでもいいので行動を取って信頼を培いましょう。

この3要素が揃った時に、その人は仕事がしやすいし、どこでも通用するという話なんです。その腐ったリンゴさんは、この状態になっていないわけですよね。まず意思を間違えているんですよ。だとすれば、意思を変えていかないといけないので、今のことをやってください。意思を変えることなく、いきなり「こういった行動を取ってください」と言っても、なかなか「うん」とは言わないです。

ですから、意思から変えていく。意思を変えたのであれば、何をしますか? 「こういう行動を取ってほしいと思っているんですけれども」という行動を促してください。そして約束してください。そして信頼関係をその人と築いていくという流れがおすすめでございます。ぜひ、よろしくお願いします。

PR

PR