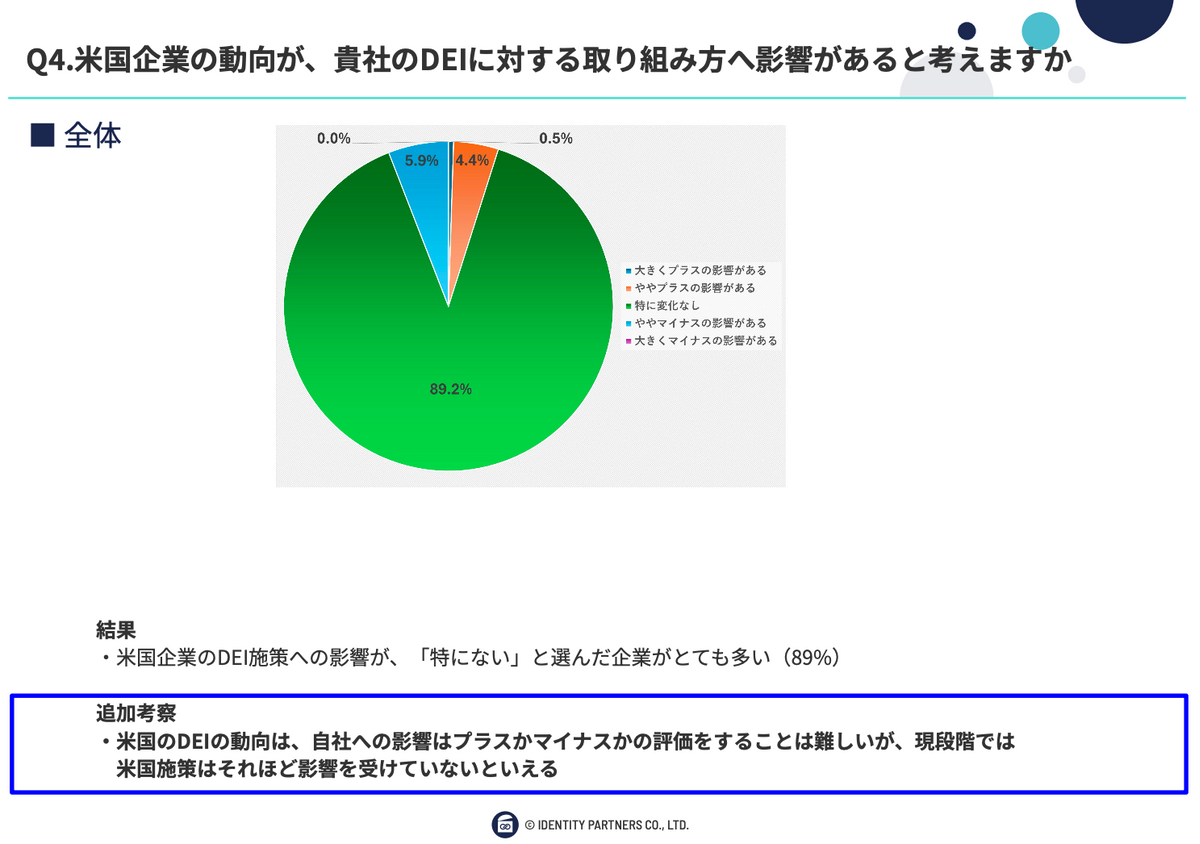

アメリカ企業の動向はあまり影響を与えず

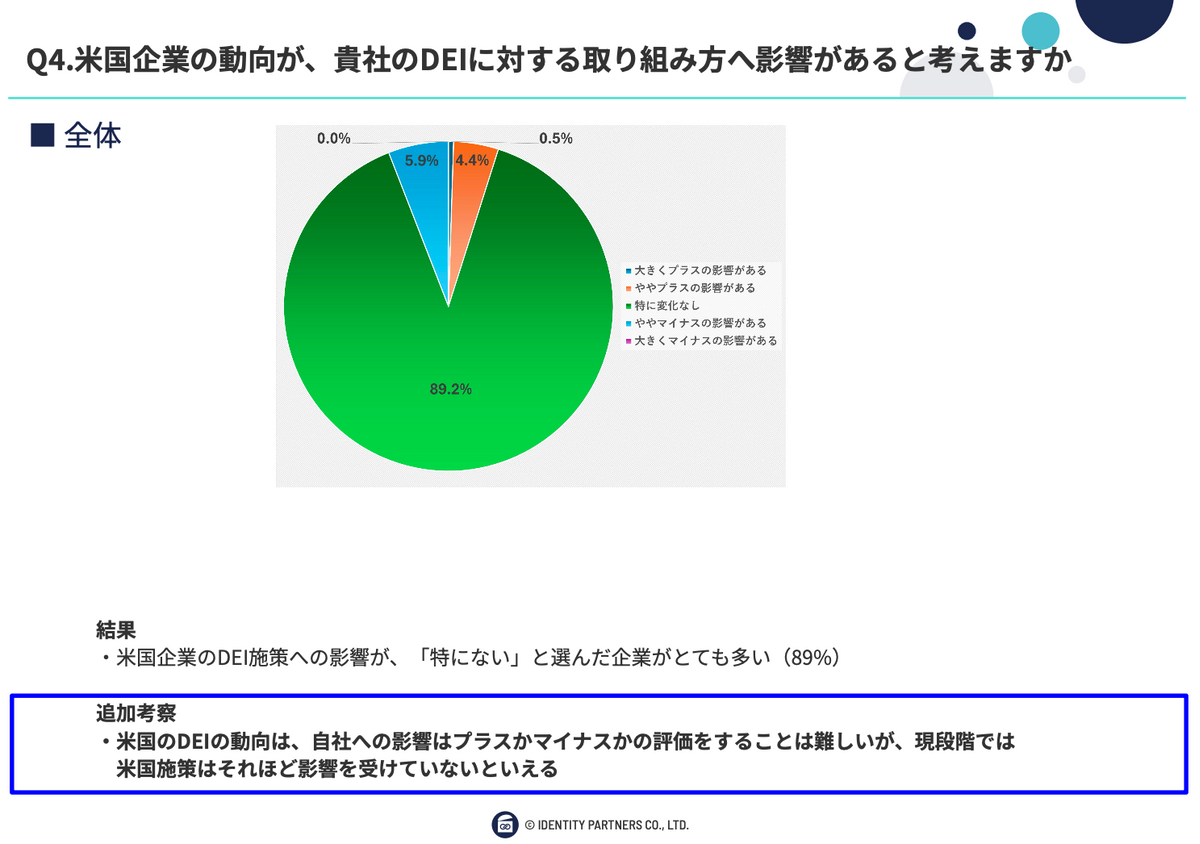

頼木:では次、4問目ですね。「米国企業の動向が、貴社のDEIに対する取り組みへ影響があるかどうか」という質問をさせていただきました。これは今回のニュースに対してどんな影響があったかを聞いてみたものです。

DEIが後退しているという見方もあるんですけども、89パーセント、だいたい9割ぐらいは「特に影響はない」と回答しました。これはですね、ちょっと一安心した部分があるんですけども。

ここから私たちが推測するのは、日本企業の多くは、アメリカですとか、一部のトレンドに左右されずに自社独自の方針に基づいてDEIを進めている実態が見えたと捉えています。

ただ、みなさんご存じだと思うんですけども、アメリカの動きは見逃すことはできません。なぜかというと、タイムリーなものとして、相互関税が発動されました。これはDEIと関係ないんですけども、経済、特に株価に大きな影響を与えています。

このように、DEIはもちろんなんですけど、ほかのアメリカの施策が日本にも大きな影響を与えるということは、今後見逃せないテーマなので、ビジネスにおいても、ここを無視していると取り残される可能性があるよというところは、意識する必要があるかなと考えています。

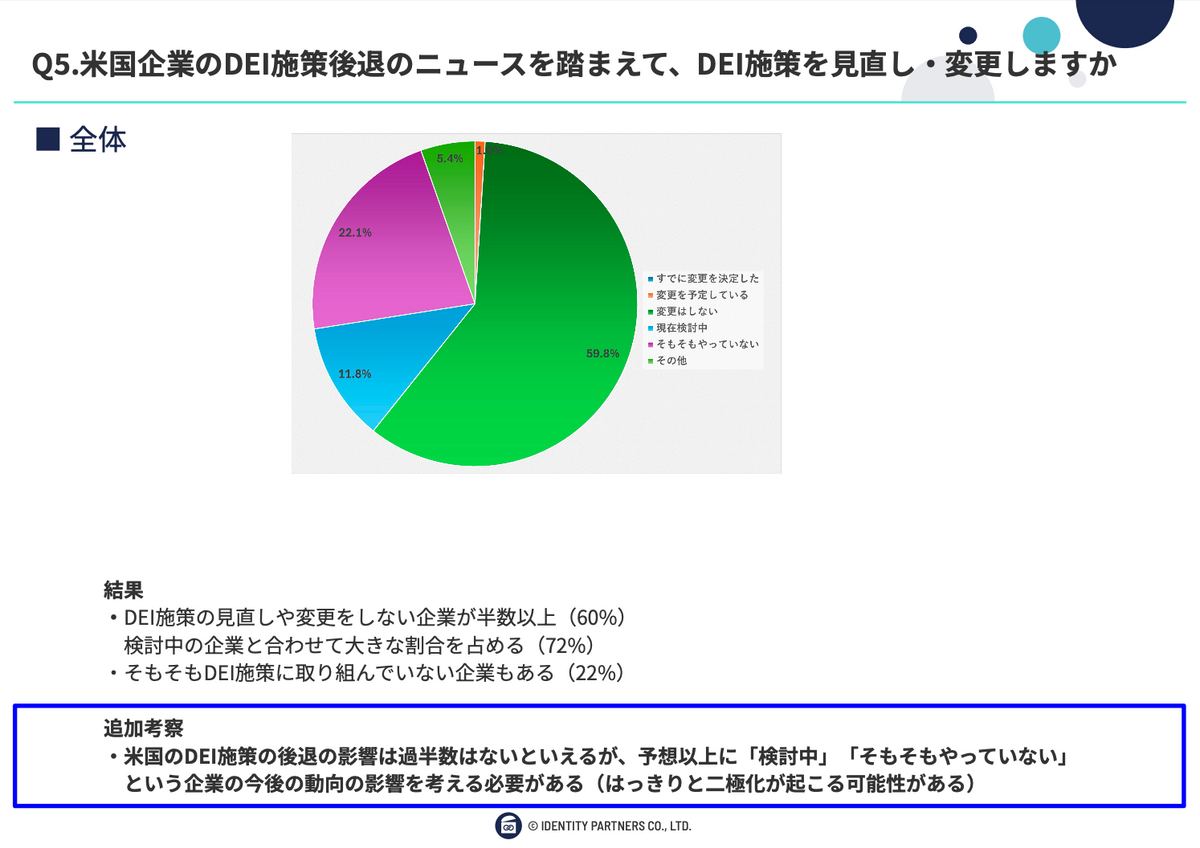

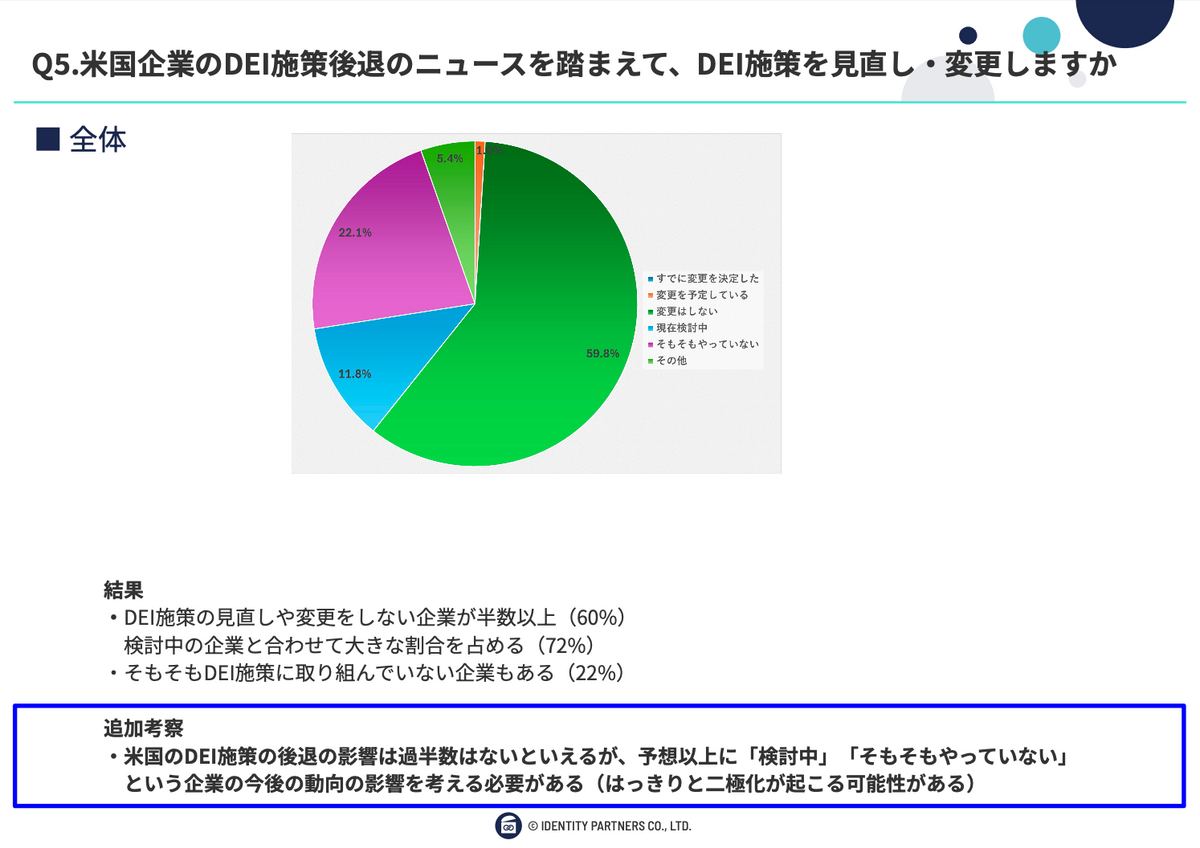

DEI施策の⾒直しや変更をしない企業が半数以上

頼木:では次、DEI施策の見直しに関してどうか。先ほどの質問に近いんですけども、自社の方針を見直すかどうかを尋ねたところ、「見直さない」が約60パーセント、そして検討中が12パーセントで、7割強の方が何かしらの見直し・検討、1回再考する必要があると出てきました。

一方で、「もともと施策を行っていない」という会社さんも22パーセントありました。

私たちはこれをどう捉えているかというと、すぐに対応している、準備をしている会社さんと、まだまだ大丈夫という会社さんで、日本企業の中でも二極化している。

「今後もそのまま引き続きDEIはそのままに、様子を見てみよう」という会社さんと、「いやいや、もう今のうちから用意していこう」という会社さんと、分かれる可能性があるので、特に意識する必要があるかなと考えています。というところで見直しの部分に触れました。

では、どんどんいきたいと思います。最後のアンケート結果です。DEI施策の浸透のためには、組織がどうやって取り組んでいくかというところ。「どんなことが重要ですか?」という質問をさせていただきました。

そうしましたら、経営層のコミットメントが重要だという声が最も多く出ました。それに準ずるかたちで高かったのが、キャリア開発支援や教育プログラムが続いています。

これはまさに現場への落とし込みや組織のリテラシー向上が必要だというところが見えてくるのではないかなと思っていますので、短期的な施策ではなくて、じっくり腰を据えて、中長期でやっていく必要があるとあらためて感じております。ということで、ここまでがアンケートの概要でございます。

DEIが採用強化や人材定着に期待される傾向

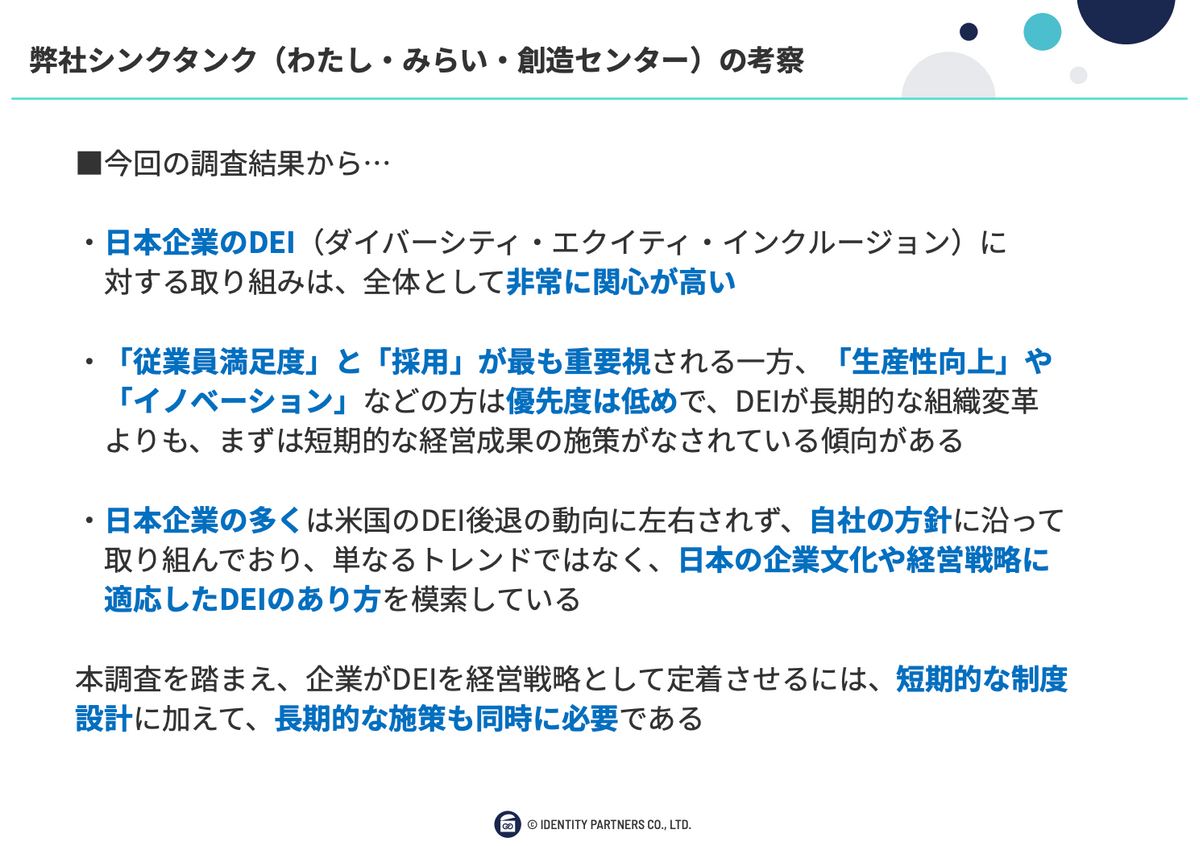

頼木:では次からは、私たちシンクタンクの考察を書かせていただいています。

まず1つ目ですね、シンプルに日本企業のDEIの取り組みへの関心は、やはりとても高いですよということですね。

2つ目は、経営課題として現在従業員満足度や採用という直近の課題が最も重視されていて、生産性向上とイノベーションがそれほど高くない。今後はおそらく、中長期的な生産性向上、イノベーションも重要視されてくるのではないかなと考えています。

次に、日本企業はトレンドではなくて自社の方針に沿って企業文化や経営戦略を作っていくということですね。これをDEIのあり方と一緒に模索していくことが企業さんにも必要になってくるフェーズかなと読み取れとれると思っています。

なので一番下のところでも書いていますけども、短期的な制度設計に加えて長期的な施策も同時に実行するかどうかは置いておいて、やはり検討する必要があるとあらためて感じております。

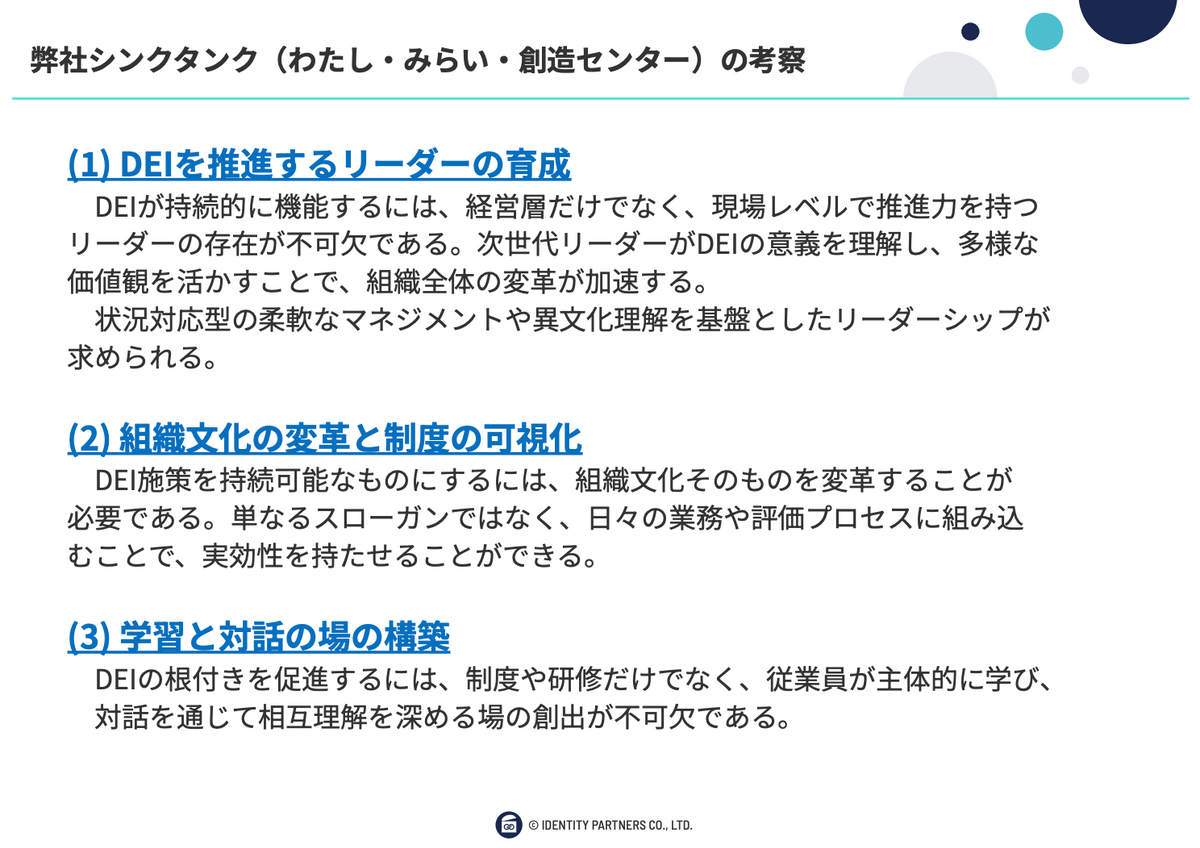

DEIの推進に求められる3つの要素

頼木:これを踏まえての考察ということで、特にこういうところを意識的に考えられるといいのかなということを3つ出しています。1つ目が、DEIを推進するリーダーの育成ですね。トップの意志だけではなく現場レベルでDEIを実践して広げていく人材が不可欠ではないかと考えました。

そして2つ目。これは組織文化の変革と制度の可視化ですね。ある程度、ハード面も重要ではないかということで、DEIを単なるスローガンではなくて評価制度だとか日常業務の中に組み込んでいくことで、あらためて意味を持つということで挙げさせていただきました。

そして最後。学習と対話の場の構築ということで、いわゆる組織のコミュニケーションですね。コミュニケーションの状態を定義する必要があるということですね。

特に制度面に比べて、社員同士が安心して学び合って成長し合う、多様な価値観を理解し合う、話し合う場を作ることが重要なのではないか。

このように、DEIの定着には制度とか方針だけではなくて、人とか文化とか対話とか、見えない部分のアセットへの投資が重要ではないかというふうに、いったん総括をさせていただきました。

ということで、ここまでがアンケート結果と総括をさせていただきました。ちょっと最後、このDE&Iが本当に必要なのかを考えるデータとして、いくつか紹介させていただきたいと思っています。

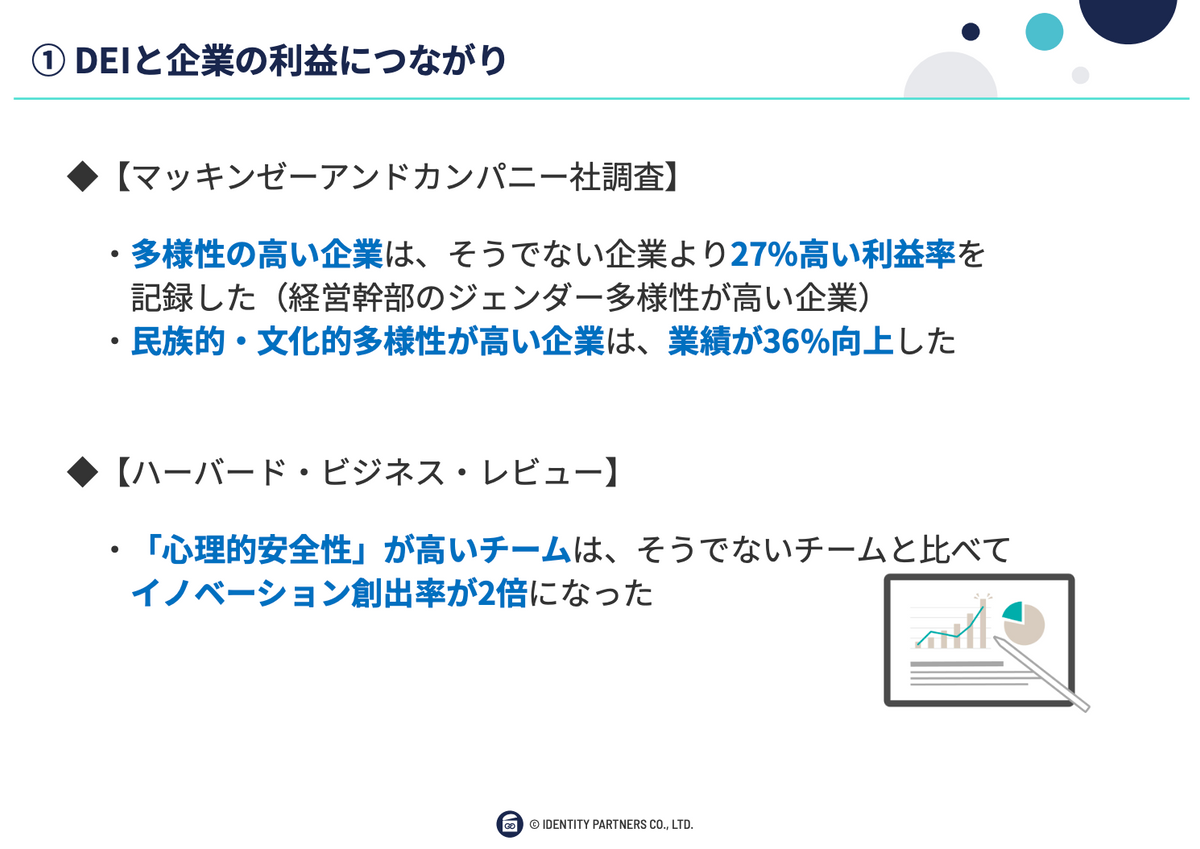

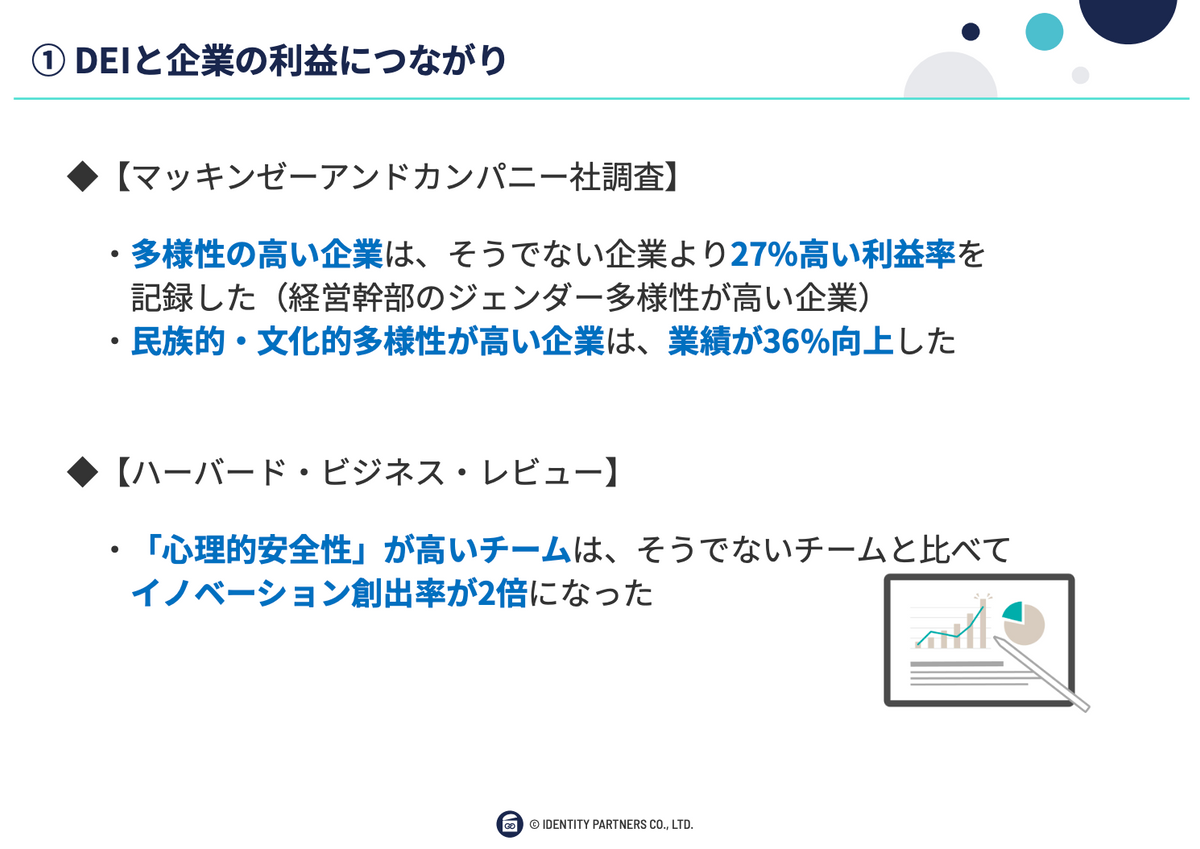

DEIは企業の利益に貢献するのか

頼木:では次のページですね。よく出てくるDEIと企業の利益関係。「利益に何か影響あるの?」と言われているんですけども、2つの情報を書かせていただきました。

1つ目は多様性の高い企業は、そうでない企業よりも(利益率が)27パーセントという高い利益率を記録したのが、コンサルティング会社、マッキンゼー・アンド・カンパニーの調査ですね。

これは比較的有名な調査なので、お調べいただくとすぐに出てくるかなと思います。

もう1つは、『ハーバード・ビジネス・レビュー』という雑誌の記事にもなっていますけども、心理的安全性の高いチームは、そうでないチームと比べてイノベーション創出率、新しいものを生み出す率が2倍になったという結果が出ています。ということで、参考資料で紹介させていただきました。

では次のテーマですね。「DEIと心理的安全性は関係あるの?」ということなんですけども。1つ目はGoogleの「プロジェクトアリストテレス」という、有名なプロジェクトになっています。

青い部分を見ていただくと、心理的安全性が高くチームメンバーが自由に意見を言える環境があるチームは、業績が3割向上したという結果が出ています。これが話題になって心理的安全性が注目された背景があります。

あともう1つ、サイレント・スピーキング・バイアスというのがあって、いわゆる、「言わないほうが安全だ」と感じると人は発言を控えるというものがあります。

みなさんもおわかりだと思います。「こんなことを言ったら、大変なことになるんじゃないか? なにか言われるんじゃないか?」って思ってしまうと人は思っていることを言わないという習性があります。

そういう状態になってしまうと心理的安全性が担保されていないので、自由闊達に言える状況を作ることが大事だと、あらためてわかるかなと思います。

DEIの浸透を阻む“多様性のパラドックス”

頼木:では3つ目ですね。「DEIがなかなか浸透しない、やろうと思っても進まないのはなぜ?」というところで、3つ参考に挙げさせていただきました。

1つ目は、ステータスクオ・バイアス、つまり現状維持バイアスですね。新しい変化があっても現状維持をしようとする。これ、私たち人間がなかなか変わらないと言われているのは、やはり安全・安心、今までのやり方が気楽だし予測ができるので変化を恐れる傾向があります。

これはもう私たちの中で「人が持っているものだ」ということを前提に、いろいろな施策を打っていきます。なのでここがあるんだよということを理解しておくと、DEIの施策が絵に描いた餅になりづらいので、押さえていただければなと思います。

2つ目は、ダイバーシティ・パラドクスといいます。これは、多様性の高いチームは、最初は生産性が低下する傾向があると言われています。これもよくあるんですね。ダイバーシティを推進していこうと思って実際にやってみたら、最初は社内から不満が出ます。

「何だよ、これ。もっとやりづらくなったし、生産性が下がったじゃないか」って言うんですけども、実は当然でございます。これも調査の結果で出ていて、情報の多様性があるので、それぞれの異質な考えを理解するために時間がかかってしまい、コミュニケーションの時間が多めにかかるんですね。お互いが理解して乗り越えた後にようやく生産性が高まっていきます。

まとまるまでは時間やコストがかかることは、ある程度織り込み済みでやっていただくといいという結果が、この2つ目でございます。

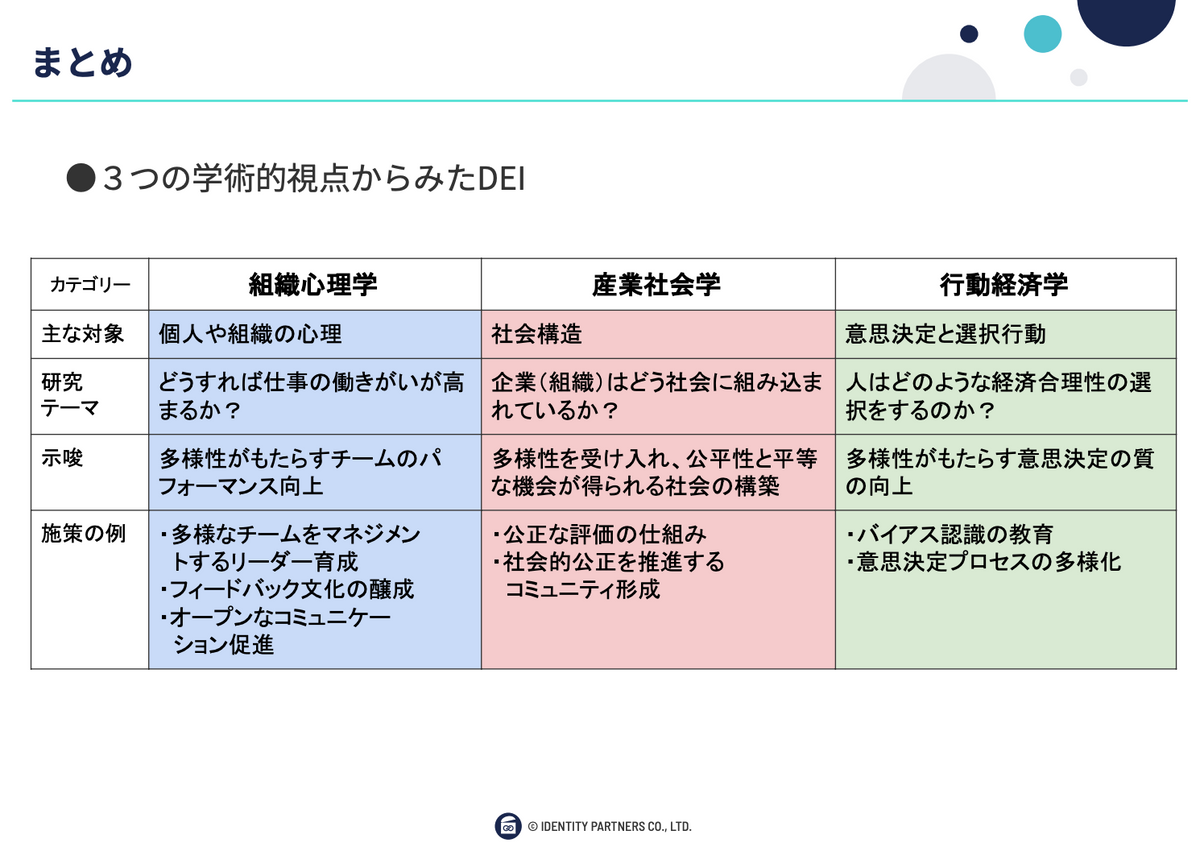

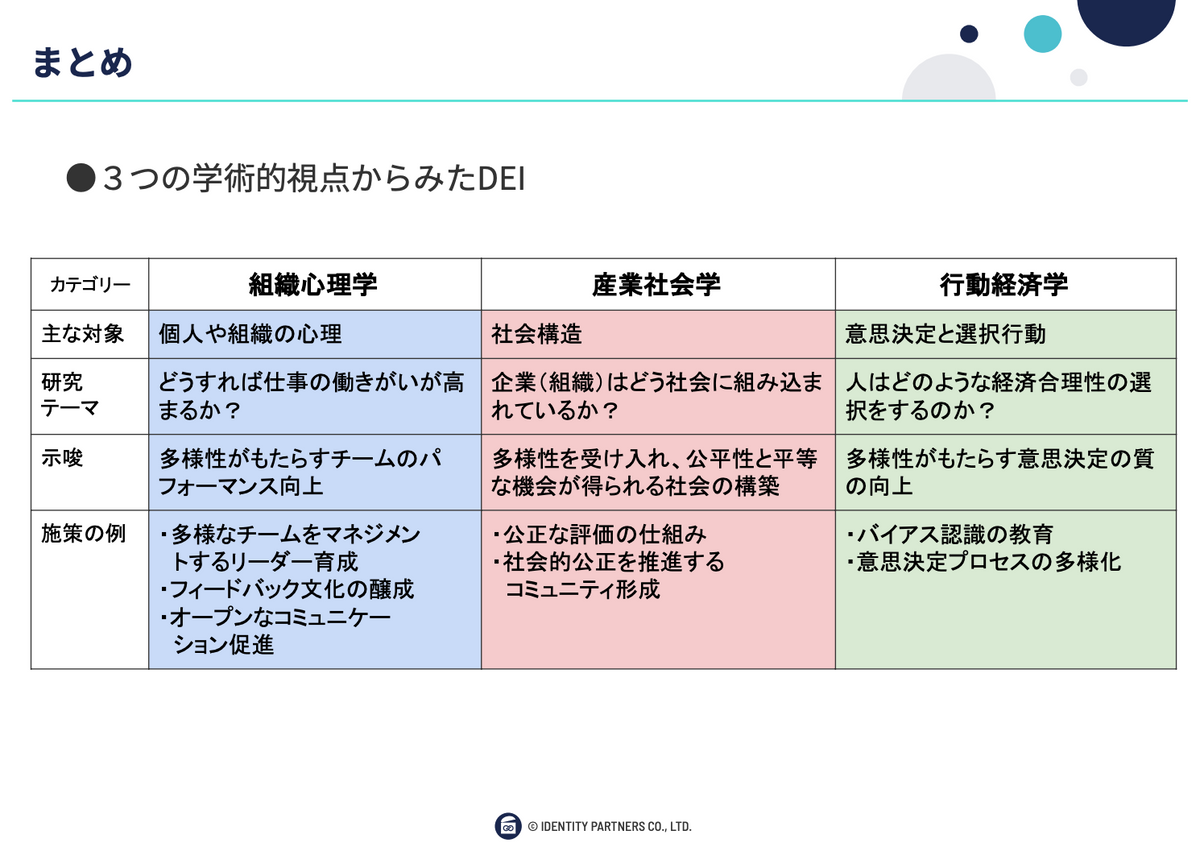

3つの学術的視点から見たDEIの効果

頼木:最後ですね。多様性と意思決定。上のやつとちょっと関係がありますけども、多様なチームは意思決定の精度が87パーセント高く、意思決定にかかる時間は33パーセント長い。さっき言った、最初に生産性が低下するのは、意思決定にかかる時間がかかると捉えていただければと思います。

それに対して、1回理解形成ができてしまうと、アウトプットの精度が高くなると言われているので、社内で理解をしていただくために、ぜひ、こういう情報を押さえておいていただければと思います。

大きく、3つの疑問を答えさせていただきました。3月まではここまでお話しさせていただいていたんですけども、最後に1枚だけ追加しました。私たちは研究員ですので、学術的な視点でも紹介させていただきます。

DEIって、3つのカテゴリーというか、学問のアプローチがあります。1つは組織心理学。2つ目が産業社会学。3つ目が行動経済学ということで、ぜひご興味がある方は後で詳しく見ていただければと思います。

組織心理学とは、従業員とか組織の成果を上げる環境整備をするために、人の心理ってどういうことかを押さえるものです。

2つ目の、産業社会学は、社会構造を学ぶ学問です。組織の中での公平性とか責任の役割とか、社内コミュニティの形成がどんな状態かを把握するのが産業社会学です。

そして3つ目が、行動経済学。実は今、ちょっと話題になっている書籍もあるんです。心理学に近い部分はありますが、人の意思決定とか選択行動の理由を考えるもので、要は自分たちがどういう合理的選択をするかを考えるものになります。

行動経済学というのは意思決定の特徴に気づいて、判断の質を高めていく(ための)仕組み作りをどうするかが大事な部分で、この3つにそれぞれ施策があります。お時間の関係で全部は読み上げませんけども、この表に代表的な施策を書いています。

DEI推進の代表的な施策

頼木:例えば組織心理学の視点で言うと、1on1とか、ミーティングの定着とか、あるいはリーダー育成を積極的に進めたりとか。

産業社会学の視点でいくと、やはりダイバーシティを進める社内コミュニティを作ったり、あるいは対話の場を作っていったり。

行動経済学で言うと、昇進のチェックリストとか、評価基準を明文化したり、あるいはバイアスを理解するための研修。今、アンコンシャス(無意識)・バイアスっていう言葉がありますけども、それの研修で、それぞれの学問的なアプローチもすることができますので、こんな視点でもご参考いただければと思います。

ということで、少し盛りだくさんになりましたけども、以上がDEIをより深く理解し、実践に活かすためのヒントとなっていただければなと思いますので、紹介させていだきました。

以上で私からの研究結果の総括と、参考データをご紹介させていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございます。以上でございます。

PR

PR