若手社員が理想とするのは、どんな上司か?

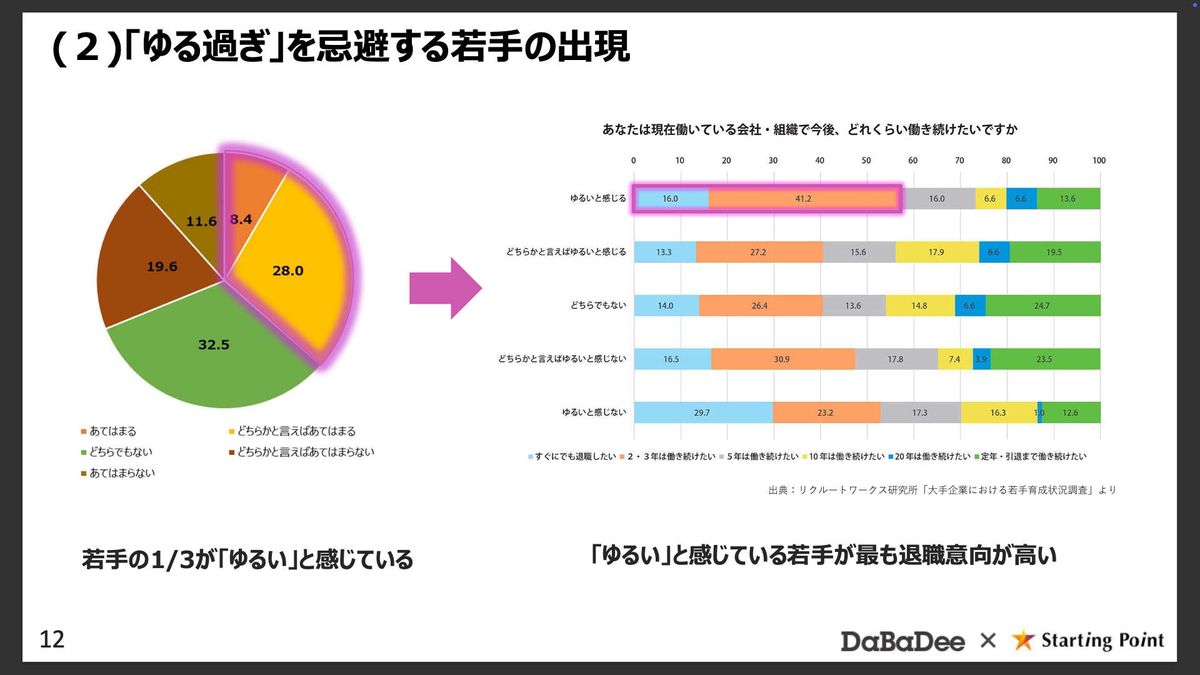

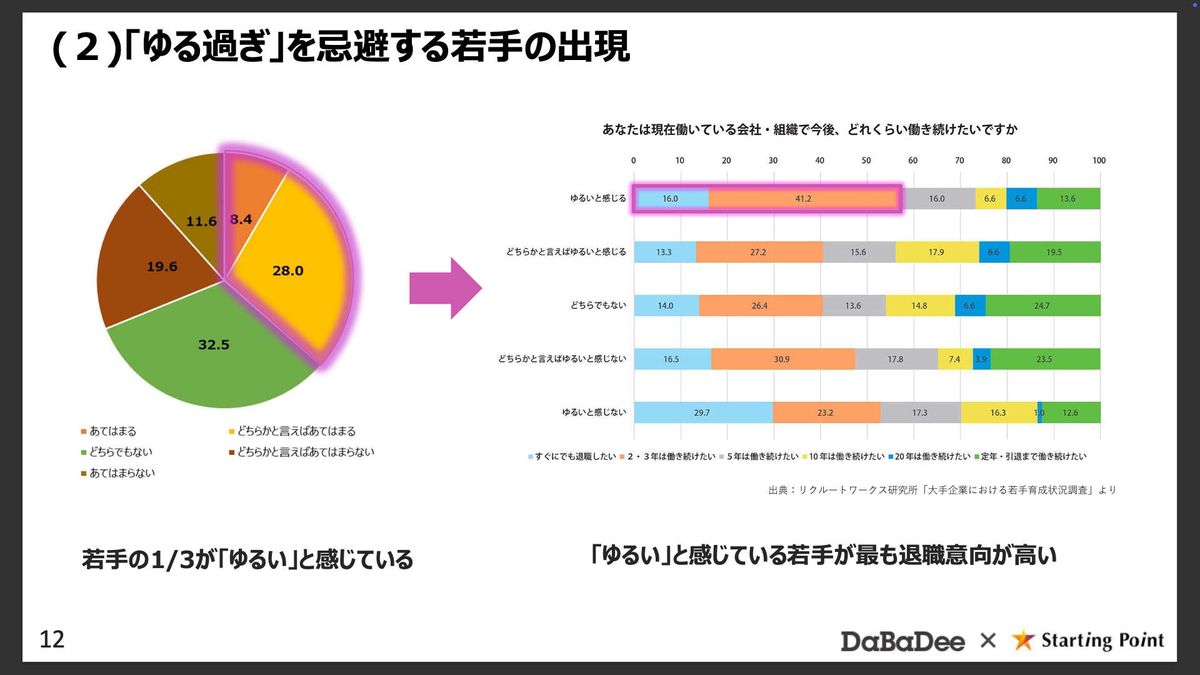

次の円グラフをご覧ください。

「職場がゆるい」と感じている若手は全体の約3分の1にのぼります。そして、彼らが最も早い段階で退職を考えているという結果が示されています。

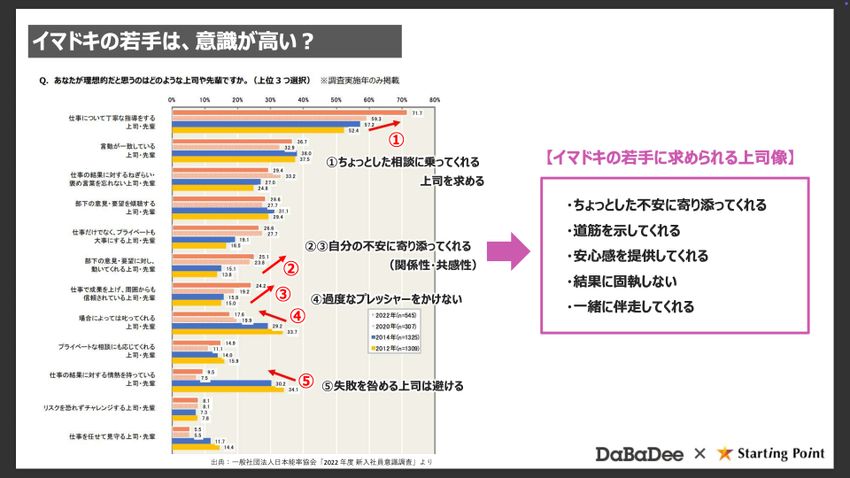

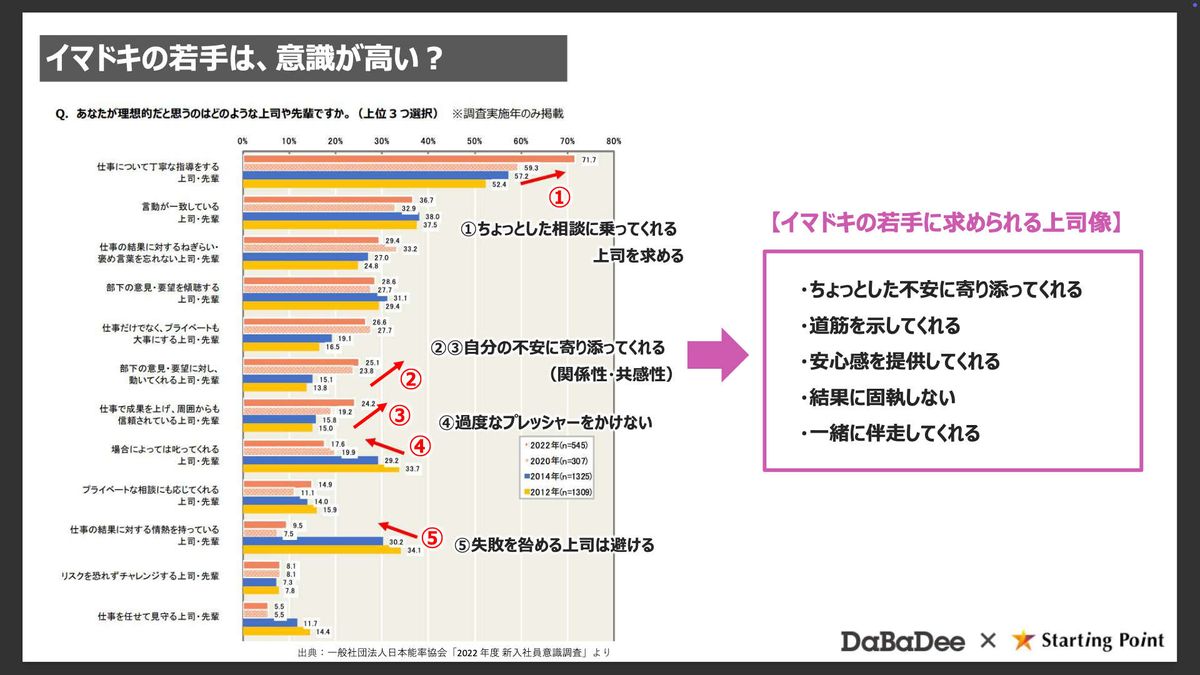

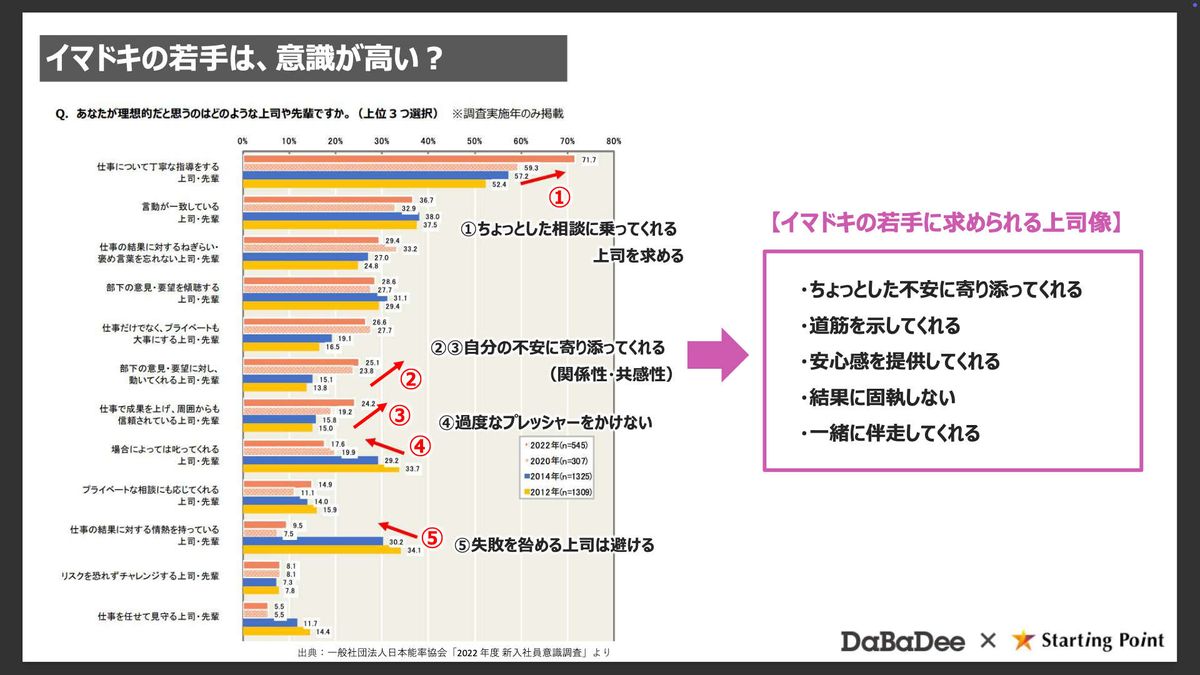

では、「意識が高い」と言われる若手は、どんな上司や先輩を理想としているのでしょうか。それを示したのが、次の棒グラフです。

2012年から2022年までの10年間の経年変化が見て取れます。

いくつか注目すべき動きがあります。まず最も大きな伸びを示しているのが、「丁寧に仕事を指導してくれる上司・先輩が好ましい」という項目です。割合は7割を超えており、ここが一番大きなポイントです。

次に、「部下の意見や要望に対して動いてくれる上司・先輩」「仕事で成果を上げ、周囲から信頼されている上司・先輩」なども、上昇傾向にあります。

一方で、下がっている項目もあります。「場合によっては叱ってくれる上司・先輩」は年々減少傾向にあり、かつてほど支持されていません。さらに、「仕事の結果に対して情熱を持っている上司・先輩」、いわゆる“コミットメントの高い上司”の評価も下がってきています。

こうした傾向を踏まえると、現在の若手は、強いリーダーシップを発揮する上司よりも、ちょっとした相談にのってくれるような、親しみやすくて身近な存在を求めていることがわかります。

また、「不安に寄り添ってくれる」ようなスタンスが好まれており、どちらかというと上下関係よりも「横のつながり」に近い関係性を上司に求めているのではないかと感じます。

「叱ってくれる上司」の支持が下がっていることからも、厳しさやプレッシャーをかけるタイプの指導は、今の若手にはあまり響かない。これは先ほどの「コミットメント重視」が下がっている傾向とも一致しています。

ここまでをまとめると、今の若手社員が上司に求める像としては、次のような特徴が挙げられると思います。

まずは、不安に寄り添ってくれる存在であること。そして、成功に向けての道筋を示してくれることです。ただし、そこにあるのは挑戦ではなく、「安心して進める道筋」であることが求められています。

また、結果に固執しない姿勢も重要です。「失敗してもいいよ」と、一緒に並走してくれる。そういう関わり方が求められている。だからこそ、上司が「任せたぞ」と突き放すようなスタンスを取ってしまうと、「見放された」「はしごを外された」と受け取られやすいのではないかと思います。

「叱る上司」より「並走する上司」が支持される時代背景

受講者のみなさま、特に経営層や管理職として活躍されている昭和世代の方々からすると、「なんだか生ぬるいな」と感じられる部分もあるかもしれません。ただ、なぜこうした傾向が生まれているのかを、私なりにもう少し掘り下げてみました。

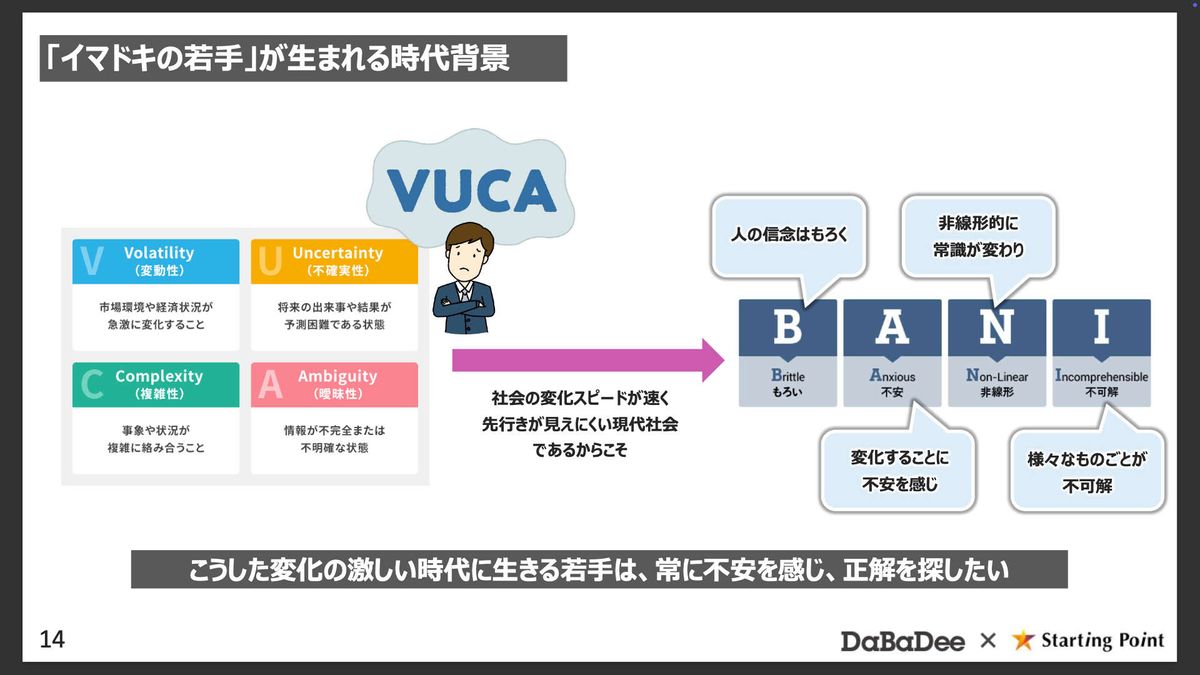

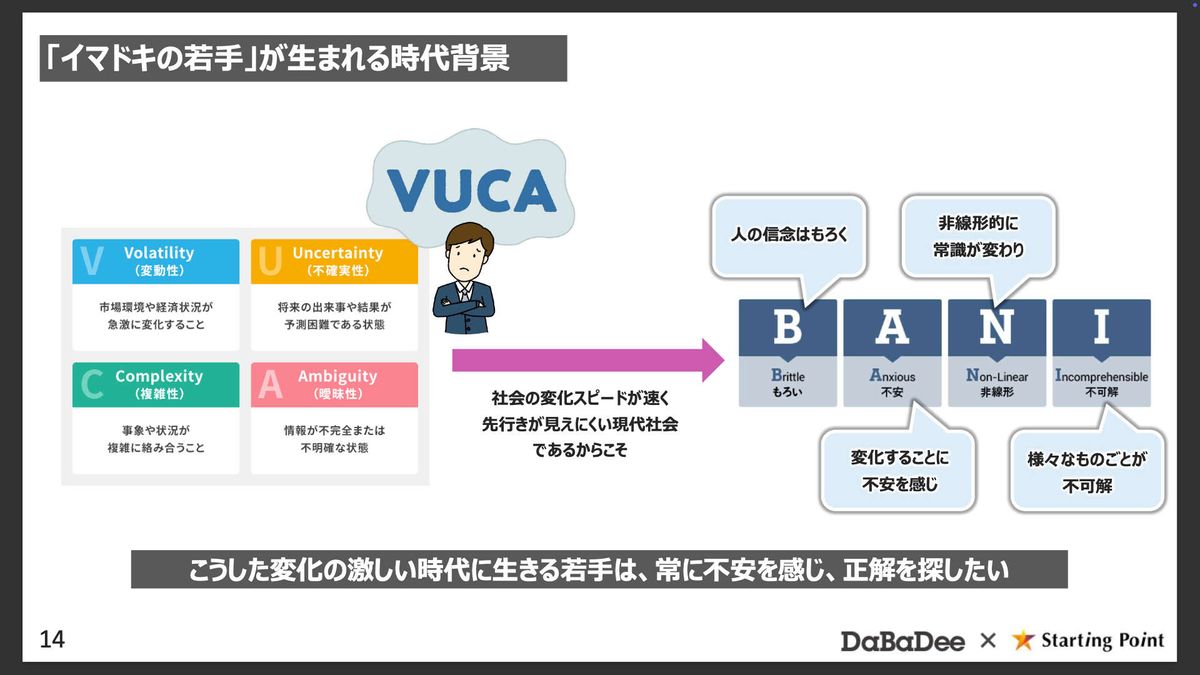

参考資料として、今の若手が育ってきた時代背景を整理しています。コロナ以降、「VUCA」という言葉が広まりましたが、これは「変動性」「不確実性」「複雑性」「曖昧性」の頭文字を取ったもので、変化が激しく、先の読めない時代であることを表しています。

昭和世代と比較しても、令和世代はこのVUCAの真っただ中で成長してきた世代です。加えて、コロナ禍により人と接する機会が少なく、コミュニケーションの経験値そのものが低いという実感も、私自身、仕事を通じて強く持っています。

こうした環境の中で人はどんな影響を受けるのか。もう1つご紹介したいのが「BANI(バニ)」という概念です。VUCAに続く新しい枠組みですが、この言葉自体を覚える必要はありません。ただ、非常にわかりやすいモデルなのでご紹介しています。

BANIモデルでは、人間の心理状態が次のように整理されています。

まず、変化が激しすぎると、個人は確固たる信念を持ちにくくなり、精神的に脆くなります。そして、絶え間ない変化の中で、常に不安を感じやすくなる。しかもその変化は直線的ではなく、非線形的に、つまり突発的に常識が覆るような変化が起きる。それによって、物事が理解しにくく、不可解に感じられるようになる。こうした心理的ストレスが、特に若手層に強くのしかかっているのです。

まとめると、こうした変化の激しい時代に生きる若手は、常に不安を抱え、「正解を探したい」という気持ちが強くなる傾向があります。これは良し悪しではなく、そうならざるを得ない時代環境に育ったというだけのことだと、私は捉えています。

そうした前提に立つと、若手社員が上司に求めるのは、安心感を提供してくれる存在です。変化が激しく、やったことのない仕事が多い中で、先の見通しや道筋を示してくれること。そして、失敗したときに責めず、一緒に並走してチャレンジを支えてくれる姿勢です。こうした関わり方が、いまの若手にとって理想的な上司像だと、私は感じています。

こうして時代背景を踏まえていくと、いわゆる「今どきの若手の特徴」は、決して良い悪いで語れるものではないと感じています。これが現状であり、そういう時代に育ってきたのだと受け止めるのが自然なのではないでしょうか。

「目立ちたくないけれど、認められたい」若手の複雑な承認欲求

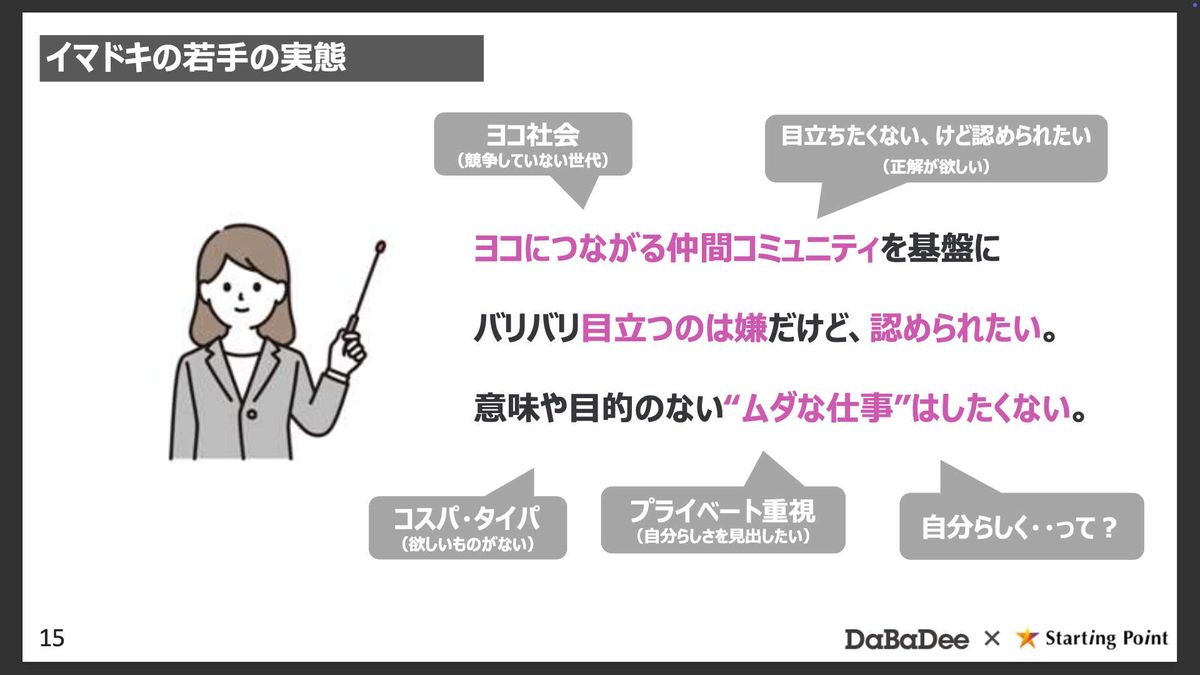

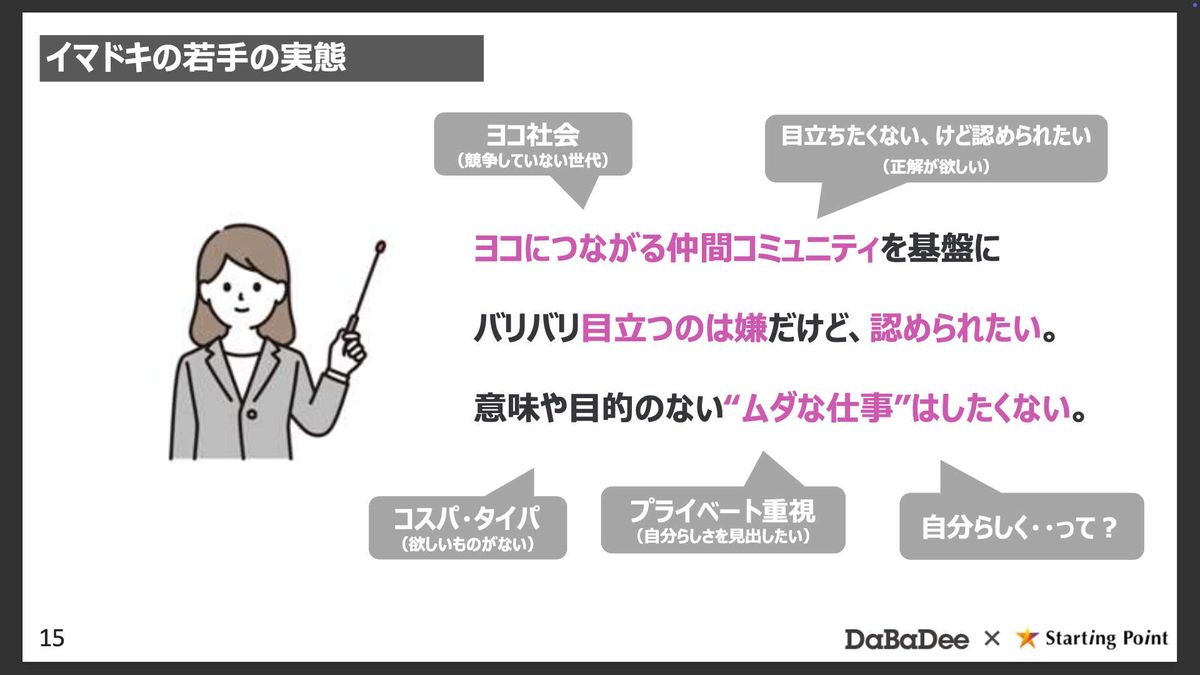

ここで一度、今の若手社員の実態をまとめてみたいと思います。ポイントは、「横のつながりを大切にし、競争を避けながらも認められたい」「意味のない仕事はしたくない」という姿勢です。

まず、「横」という点についてですが、昭和世代が縦の関係で育ってきたのに対して、今の若手はSNSをはじめとした横のつながりの中で育ってきています。上下関係ではなく、フラットな仲間意識の中での関係性を重視している。

これは、学校教育の現場でも「競争しない」「一番を決めない」といった方針が浸透してきたことともつながっています。結果として、「横一線」「目立ちたくない」という志向が強まっているのです。

ただし、「目立ちたくないけれど、認められたい」という気持ちは確実にある。これはSNS文化の影響が大きいと感じています。いいねが欲しい、リアクションが欲しいといった、承認を求める気持ちはとても強い世代です。

また、右下に書かれているように「自分らしくいたい」「プライベートを大切にしたい」という価値観も、学生時代から繰り返し触れています。実際にそれがどれほど実感を伴っているかは別として、「自分らしさを大切にしよう」というメッセージの中で育ってきた影響は大きい。

とはいえ、「自分らしさ」とは何かを見つけるのは簡単なことではなく、むしろそれ自体がプレッシャーになっているようにも感じます。そのため、若手の多くは「これが自分らしい」「これは自分らしくない」と、自分なりの意味や意義を模索しながら日々を過ごしている。迷いながらも、納得感のある働き方を探しているように見えます。

さらに、「コスパ」や「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する傾向も見られます。「石の上にも三年」といったような、我慢や修行型の働き方は敬遠される傾向にあります。時間や努力に対する成果がはっきりしないものには、あまり魅力を感じないという世代感覚です。以上が、若手社員の実態と、それに基づく退職理由の背景になります。

PR

PR