「聴く」意識があれば、多様な意見を受け入れられる

これらの例をもとに、「じゃあ、私たちの日常の会議では、どういう態度だと効果的なんだろう?」ということを考えてみたんですね。

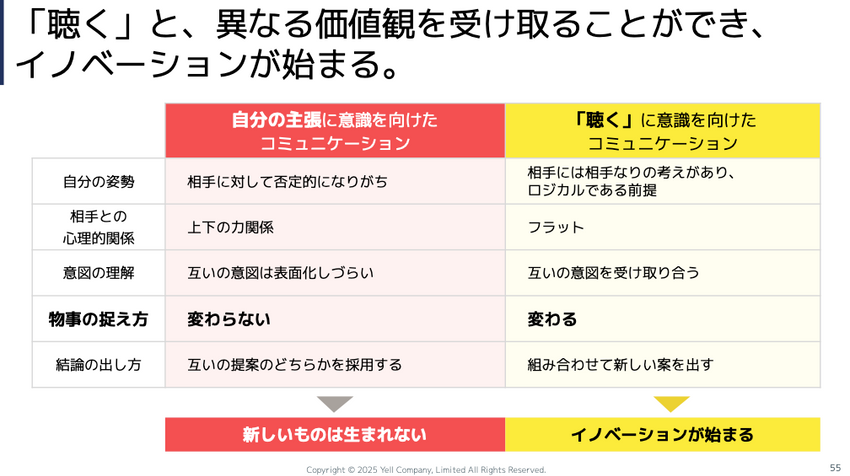

これ、私自身がどちらも経験があります。会議に行く時に、「この件は通そう」と思って、自分の主張をしっかりと考えて資料を準備するじゃないですか。

そのまま行くと、ほかの方の意見が全部、「いや、そういうことじゃないんですよね」って、内心で1個1個反応しているんですよ。大変申し訳ないんですけど、「いや、私が正しくてあなたが間違っている」っていうマインドで意見を受け取っちゃうんです。

そうなると、せっかく違う意見を言ってくださっている時に、「それってどこから来ているんですか?」となってしまう。「もうちょっと聴かせてほしい」という態度にはまったくなれない。

そうすると私の物事の捉え方は変わらないですよね。結果、「どっちがいいんですかね?」という、論破みたいなモードに行きやすい。こういう経験があります。

一方、自分の準備はしたんだけど、その上でみんなの意見を聴こうと思ってその場に臨むと、やはり「いやぁ、だいぶ違うことを言われてるな」と思っても、相手には相手なりのロジックがあり、何か考えの背景があるんだろうなという構えでいられると、フラットに受け取ろうとします。

対話なき企業にイノベーションは無理

イメージとしては、私の案と相手が言っていることをフラットに並べて一緒に見て、「これ、どうなっています?」ということを聴こうかなと。提案者が「意図を受け取りにいこうかな?」となりやすい。

そうすると私自身の物事の捉え方がアップデートされるので、結果として初めに持ってきた提案よりもいいものが出せるかもしれないし、組み合わせましょうと開かれていくんです。

イノベーションはこうやって生まれていくという話だと思います。よく多様性がイノベーションを生むって言うけど、あれはけっこう乱暴な話で、間が抜けているんですよね。

やはりインクルージョン。単にダイバーシティというだけじゃなくて、「互いに価値観が違う人たちが集まっているよね。その違いはこれこれだよね」ということが表面化する必要があり、かつ、お互いに受け取り合って新しい物の見方を作ることで初めてイノベーションが起きるんですね。

だから「聴く」とか、「対話」がないと、むしろイノベーションは無理なんじゃないかなと思います。

リーダーこそ反対意見を歓迎する

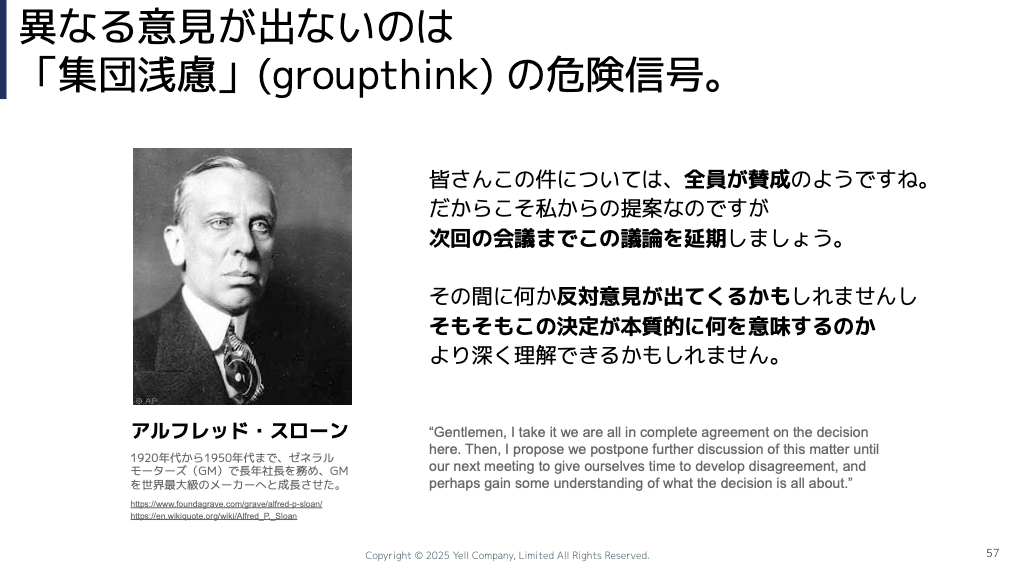

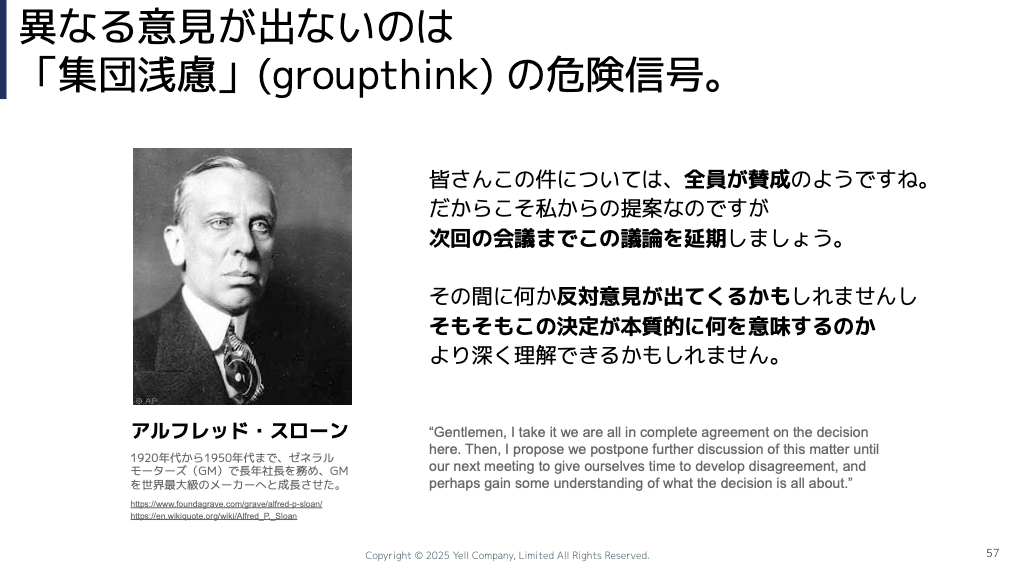

次、グループシンクの話ですね。導入部の『集団浅慮ー政策決定と大失敗の心理学的研究』の本が出るよりさらに前の1940年代です。アルフレッド・スローンはゼネラルモーターズ社長を長くされていた人で、GMを世界一の会社に育てた方なんです。

彼は役員会においてこう発言したと言われています。「みなさん、この件については、全員が賛成のようですね。だからこそ私からの提案なんですが、次の会議までこの議論を持ち越しましょう」と。

全員賛成だから、「はい、決定、終わり」じゃないんですよ。逆なんです。なぜならば、その間に何か反対意見が出てくるかもしれませんし、そもそもこの決定が本質的に何を意味するのかより深く理解できるかもしれない。

つまり、さらっと合意しちゃうものは、「これ、何なの?」っていうことを吟味しないで、なんとなくOKしていないかと。それは役員としてはまずいよねということをおっしゃっていたんですね。

それを聞いて、もう1回、初めに見せた集団浅慮の防止策に立ち返ります。つまり「聴く」ことをやらないと、できないことだらけなんですよ。

例えば小グループに分けて議論を行うのも、聴き合いやすくなるから分けるわけです。外部の専門家とか第三者の意見もそうです。こっちがジャッジしたままだと、いくら第三者にご意見をもらっても、「先生、ありがとうございました。以上」といって何も変わらなくなってしまう。

リーダーシップの変革のところで、批判的な意見や反対意見を歓迎する姿勢。まさにこれは、「without judgement」で聴き、異なる意見を受け取ることをリーダーの方が体現しましょうという話です。

モスフードサービスの「じゃんけん方式」会議

それから、最後の意思決定のシステム。段階的議論システムとは、まず個人で考えて、それを小グループで持ち寄って、全体で議論するという3段階でやるとグループシンク(集団浅慮)を防ぐことができると言っています。

ここで考えてみてください。例えば、みなさんの部門の担当役員の方もグループに入っていたとして、小グループのみんながその人の意見に従っちゃったら、これ、意味ないじゃないですか。そういう話なんですよね。

その時に、やはりここでお互い聴き合い、違う意見が出てくることが必要なので、やはり「聴く」から始まる対話が集団浅慮の防止に必要ですよと言っているんだと思います。

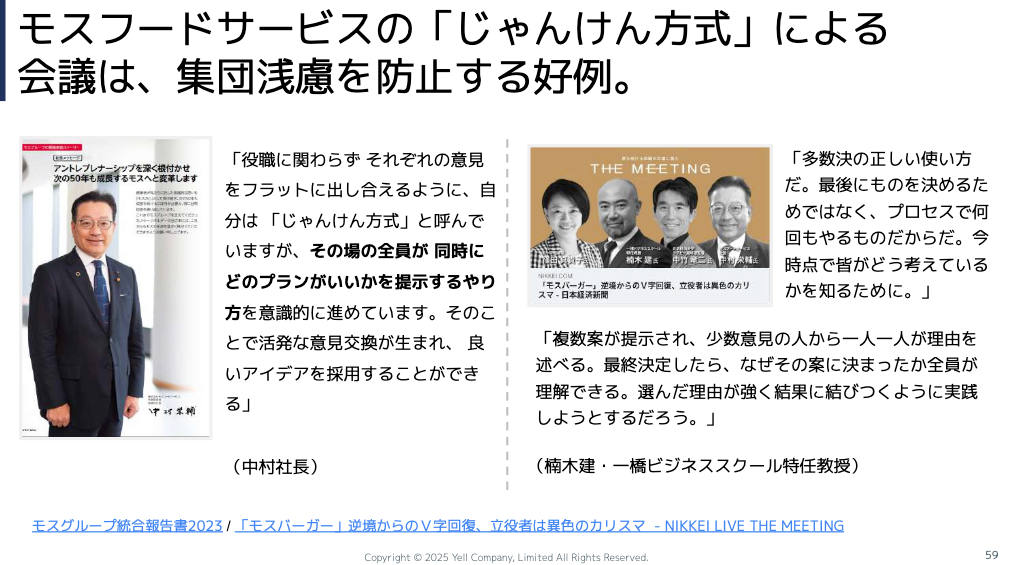

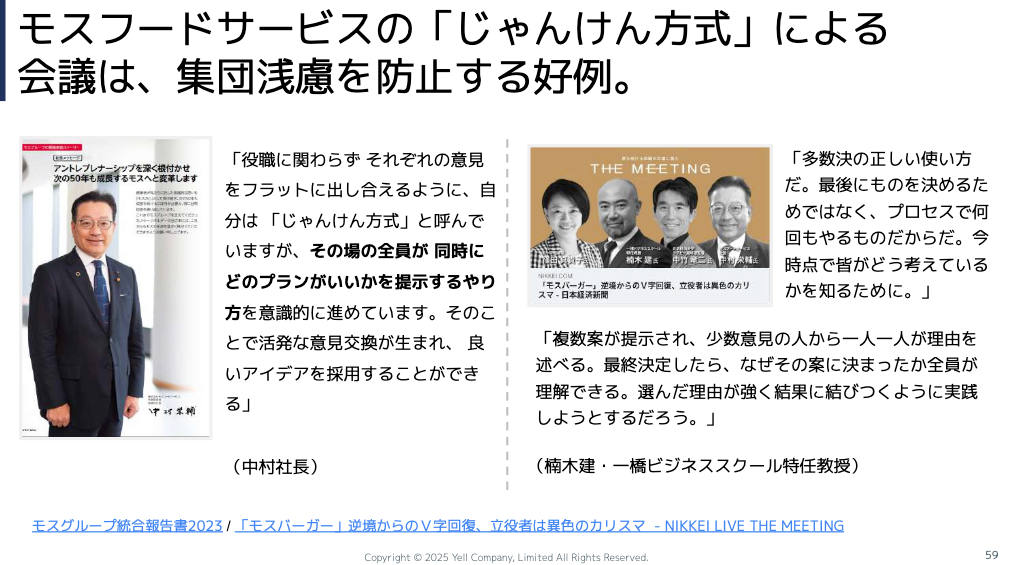

「いや、そうはおっしゃいますけど、本当にやっている会社があるんですか?」という疑問に対して事例を持ってきました。御社も出演された『THE MEETING(日本経済新聞のオンライン番組)』で、モスフードサービスさんが出てくださったんですね。

統合報告書の中でも「じゃんけん方式」って呼んでいらっしゃっていて、その場の全員が同時にどのプランがいいかを提示する。要は「A案がいい人はグー、B案がいい人はパーを出して」みたいにする。役員会でですよ。「はい、せーの、ドン!」って出すんです。

例えばA案が1割か2割、B案が9割だったら、それで数が少ないほうから意見を言っていく。「じゃあ、A案の人からまず意見を言ってください」って、お互いに聴き合って、「じゃあ、聴きましたね」と。

「じゃあ、もう1回いきますよ。A、B、決めましたか? ドン!」って、今度はAとBがひっくり返ったりするんですよ。こういう会議をされているんですね。

これを見て、一緒に出演していた楠木建さんが「多数決の正しい使い方です。多数決は最後に決めるためではなくて、プロセスとして何回もやるものだからです」という言い方をされていました。

『十二人の怒れる男』という、裁判の陪審員を描いた古い映画を例に引かれていましたね。常に、現時点でみんながどう考えているかがわかる。複数案が提示されて、少数意見でも一人ひとりが理由を述べる。

それでどちらかに決まるんですけども、「なんでその案に決まったんだっけ?」ということが言語化されるので、実施段階に入った時に、選んだ理由が結果に強く結びつくようになる。このやり方は、まさにグループシンクを回避できます。今日から実践できる、極めて有効なやり方かなと思いましたので、ご紹介させていただきました。

PR

PR