日本のグローバル競争力ランキングは右肩下がり。その背後にある要因を分析し、直観や主観を重視したイノベーションの重要性に迫る、多摩大学大学院のMBA特別公開講座「イノベーションと直観の科学」。本記事では同大学院で客員教授を務める森華子氏が、過剰な客観がイノベーションを妨げる仕組みや、直観を育てるために必要な要素について語ります。

日本の問題である「過度な客観化」

徳岡晃一郎氏:自分が何をやりたいのかについて詳しく教えてくださるのが、今日ゲストで紹介する森先生です。ここからバトンタッチをします。先生、よろしくお願いします。

森華子氏(以下、森):徳岡先生、ありがとうございます。

今日はタイトルが「イノベーションと直観の科学」ということで、かいつまんでお話をさせていただこうと思っております。客員教授の森と申します。本日はよろしくお願いいたします。

まず簡単に、自己紹介をさせていただきます。私は、経営コンサルティングファームにおいて、個人の意識変容、チームの意識変容、組織文化全体や経営をどう変えていくか。そういった幅広いテーマから、コンサルティングサービスを提供してまいりました。

その中で、今特に社会的課題だと感じているのが「過度な客観化」。客観的な事象、根拠を過度に求めてしまっている社会の中で失われてしまっている直観や主観を覚醒させるためのアプローチを研究しています。

その傍らで、多摩大学大学院では、「知識創造理論に基づくアートと戦略的直観」という授業を担当させていただいております。

このような経験の中で培ってきた実践知を、多摩大学大学院では体系的に取り組みます。そして受講生のみなさんと実際にワークをしながら体験をして、学びを作っていく関わりをしております。

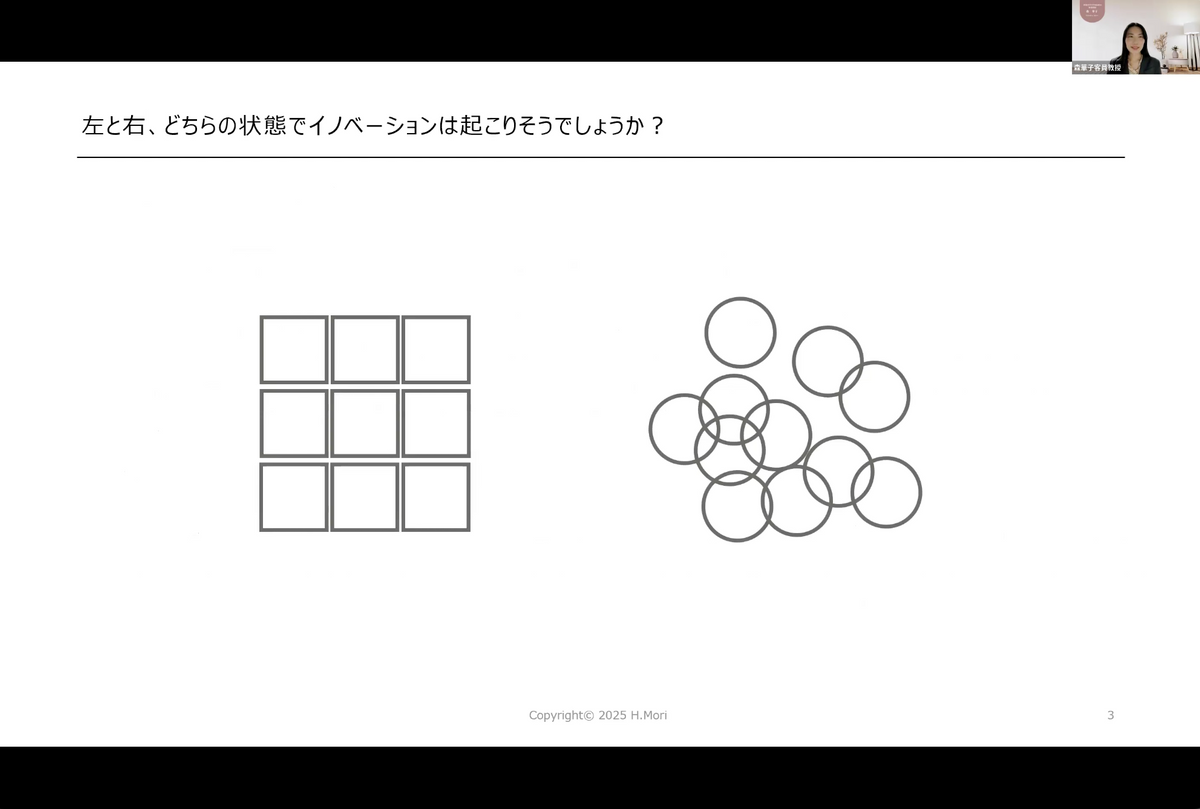

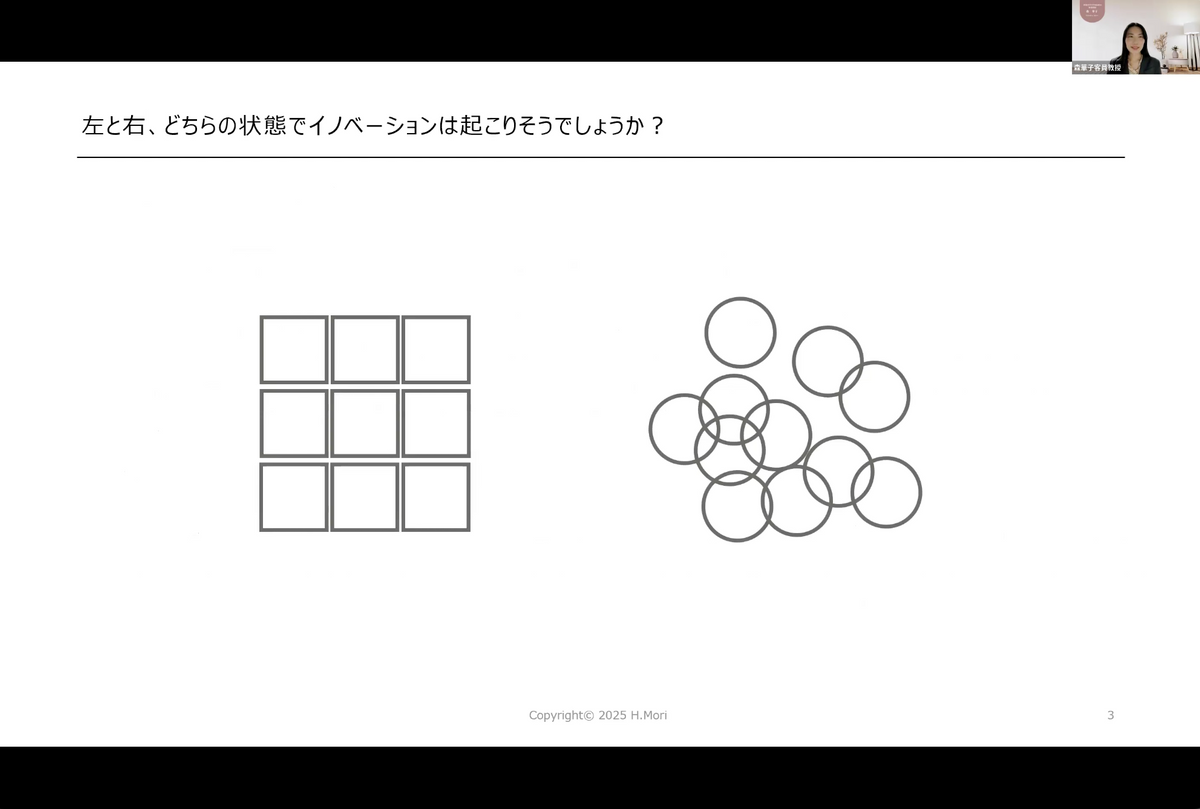

今日はまず、この問いから始めていきたいと思います。みなさんは左(四角形が並んだ図)と右(円が重なった図)の状態、どちらでイノベーションが起こると思われるでしょうか。抽象的な問いかけをさせていただいていますが、これ、圧倒的に右側と答える方が多いんです。それはなぜでしょうか。

あえてここで解答は申し上げませんが、みなさんに(今日の講座を)聞いていただいた先には、その理由が言語化できるかなと思います。

イノベーションは、0から生まれない

森:そもそも、イノベーションって何かということを考えていきたいのですが、みなさんどうでしょうか。

イノベーションに関する教科書を見ると、例えばコンビニエンスストア、宅急便のサービス、もっと昔になってくると、ウォークマンなどが(事例として)よく語られています。

イノベーションという言葉を作った(ヨーゼフ・)シュンペーターの現状を見てみると、「経済活動において利益を生み出す差を新たに作る行動」だと定義されています。

日本ではよく「技術革新」という言い方でイノベーションを訳すことが多いですが、実際は「差を新しく作るための行為」がイノベーションと定義されているわけなんです。言い換えると、今までの規範、当たり前を刷新する行為をイノベーションと呼ぶことができます。

例えば直近の例を用いてお話をすると、iRobot社が作ったお掃除ロボット、ルンバが有名です。これはどんな規範の差を生み出したか。

「掃除は人の手を使ってやるもの」という規範から、「日常的な掃除はロボットが担うものだ」という新しい規範を作りました。新しい生活スタイルを届けるイノベーションをしたわけですね。

これは、家電製品にロボット工学やセンサー機能を組み合わせるかたちでイノベーションが作られました。

あとはこの電動キックボード。日本ではLUUPが有名です。気軽な移動手段は電車や自転車というもともとの社会規範から、移動したい時に気楽に乗れる何かという新しい交通インフラを作ったわけです。これは電動キックボードに加えて、シェアリングサービスという掛け合わせをしています。

あとはこの一番右のミニブログ。従来メディアとはテレビや新聞で、情報をそこから受け取るのが前提でしたが、(これが普及することで)個人が即時に情報を発信したり受信したりできるようになりました

当時140文字に収めるのは、けっこう革新的な試みでした。そして、リアルタイムに共有する。日本では3.11の災害時に情報インフラ機能になったことによって、爆発的に広まりました。

今までのあり方や規範を大きく変えていくような「差」を生み出すのがイノベーションであり、どれも既存のいろいろな事象の掛け合わせで生まれています。

0から生まれるイノベーションは、非現実的です。やはり1があって、その1と1を掛け合わせる組み合わせによって、イノベーションは生まれているんです。

イノベーションを生み出すのは「or」ではなく「and」

森:実は、イノベーションと一番反対側にあるのは、二項対立という概念なんです。『二項動態経営』の中から引用させていただいていますが、「あれかこれか」という「or」で考える概念ですね。

どちらかを捨てる、どちらかだけ受け取る。こういった姿勢ですと、AはどこまでいってもAであり、BはどこまでいってもBである。このままですとAもBも、新しい価値がこれ以上は生まれないことになってしまいます。

私はAである、私はBであるというのは、よく組織の中で起こりがちです。例えば、「私は営業畑でやってきた」「私は開発畑でやってきた」と、それぞれが今までの知識、経験知を信じていると、お互い絶対に融合できないんだという前提で関わってしまいます。

そうすると「or」の対立軸で進むことになってしまうので、対立や分断を生み出してしまう。これでは新しいもの、融合が生まれないわけですね。なのでイノベーションに必要なのは、「あれもこれも」という「and」でつなぐ二項動態だと。

AとBはもちろん違いがあるんだけれども、その中にどう共通項や関連性を見出せるか。そういった考え方を取り入れたスタイルですね。

双方の違いを尊重するのみならず、融合によって新しい価値を生み出す可能性があるということです。

異質性から共通項を見出すためには、論理的な思考だけでは不十分です。分析をして突き詰めても、新しいCという概念は生まれづらい。ここに直観がなければ、Cは非常に生まれづらいわけなんです。

LUUPのビジネスモデルは介護サービスから生まれた

森:先ほど、電動キックボード・LUUPの例を挙げました。あのビジネスモデルが生まれた背景にあるのは、介護サービスについて考えた結果であったと言われています。

実は創業者である岡井(大輝)さんのおばあさまには、介護が必要であったというバックグラウンドがありました。そこで最初は介護のスポット支援サービスを開発しようと、ビジネスがスタートしていたそうです。

例えば主婦の方や元介護士の方が、短時間で、介護が必要な方のお宅に出向くスポットサービスをやっていました。

実際にやってみると、距離的には近いのに電車であるとすごく遠回りしなきゃいけない事象が生まれ、時間と費用がかかる。なかなかサービスがうまく回りづらい状況に遭遇します。

そこで直観したことが、主観としての仮説になっています。真っ向からこの出来事に対峙するとなると、例えば「ご自宅から近いお家に住んでいらっしゃる主婦の方とマッチングできればいいんじゃないか」と。ビジネスってそう考えやすいんですけれども。

そうではなく「だとしたら移動の課題を解決するサービスを作れば、その上に新しいビジネスがたくさん生まれ、よりインフラが活性化するんじゃないか」。そういう仮説を、岡井さんは生み出したと言われています。これは、AかBかという「or」の考え方では生まれません。

実際にLUUP創業者のバックグラウンドを見てみると、アプリの開発チームに強みを持っている方が多く、また当時、シェアリングエコノミー(拡大の流れ)も進んでいました。海外ではマイクロモビリティ、すなわちキックボードなど小型の乗り物も(普及が)進んでいるような背景がありました。

そして何よりLUUPの創業チーム(内に)は「いつか自分たちの手で社会課題を解決して、人類を前に進めるような事業をやってみたい」という気持ちが共有されていた。

このような経験とか知識、そして強い想いは個人の内部に蓄積しています。それと外部の出来事が結びついた時に、直観は発動されます。

ロボット掃除機の分野で日本企業がルンバに負けた理由

森:私の授業では構造的に説明していることなんですが、出来事からどのような情報を受け取って、そして何を経験値と結びつけるか。これによって独自性のある主観が生まれてきます。

ここでは仮説と呼ばせていただきますが、ぜんぜん違う回路から物事が生まれ、そしてその結果、熱意が伴った主観が誕生するわけなんです。

ただ先ほどの電動ロボットの掃除機、ルンバを思い出していただけますでしょうか。あれは実はiRobotが開発するよりも前に、日本の企業でもすでに開発が進んでいたものだったのです。

なぜルンバのほうが爆発的にヒットしてしまったのか。要は日本企業がそれを(先んじて)売り出さなかったわけですね。その理由が、社内で議論をしていたさなかに「もしこのロボット掃除機が仏壇にぶつかって、ロウソクが倒れて火事が起こったら誰が責任を取るのか」。この議論が起こって、プロジェクトが進まなくなってしまった。

この会話がイノベーションの種を摘んでしまった(要因の1つ)と言っても過言ではありません。これは日本企業でよくある現象です。「根拠は何なのか」「失敗しないように、リスクを負わないためにどんな打ち手があるのか」「論理性はあるのか」「どんな理屈があるのか」。

これを考えることはもちろん大事です。けれども代替策がない限り、どんどん主観を封じ込めてしまう。狭めてしまう。そして熱意すらなくしてしまう会話になりかねません。

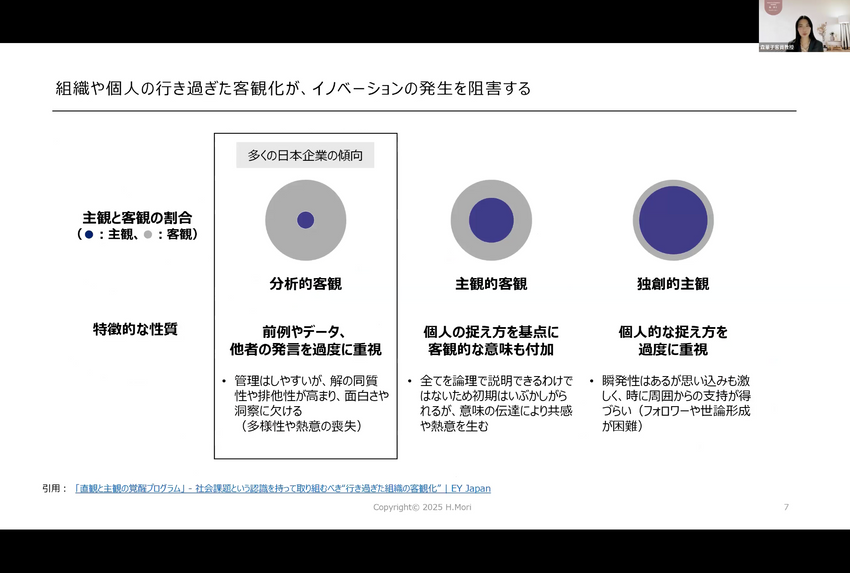

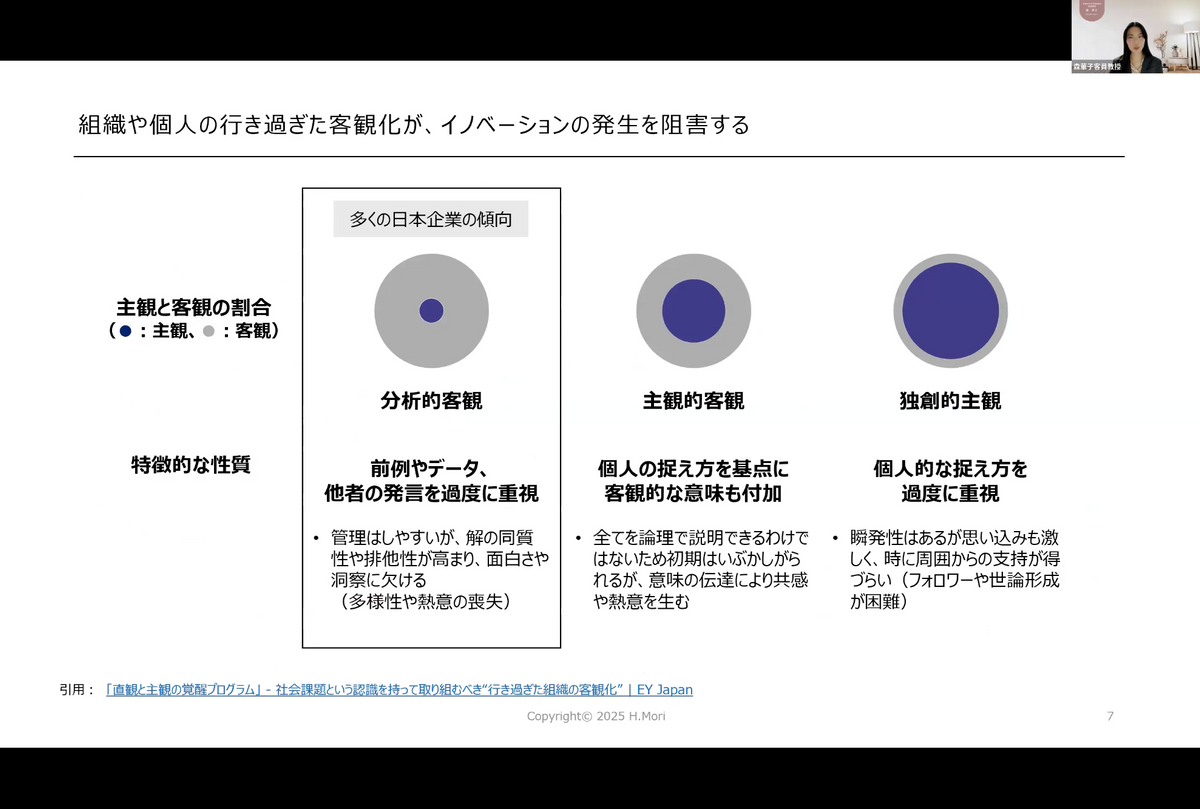

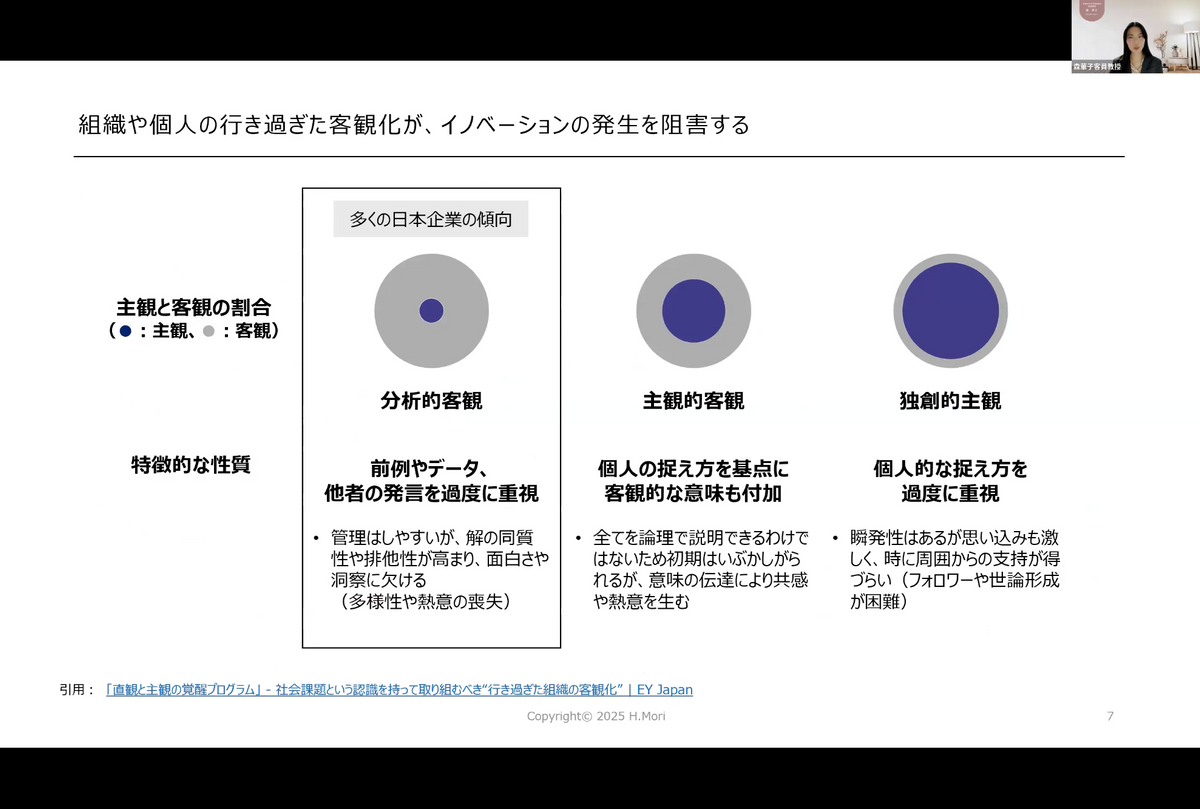

これはよく私が出すキーチャートなんですけれども、多くの日本企業では客観的な会話やものを重視しがちになってしまっています。言い換えれば「過去の成功事例はないのか」「データはどうなんだ」「根拠はあるのか」「ナントカ部長は何と言っているんだ、どんな反応なんだ」。そういったことを過度に重視してしまっている。

そうなってくると、論理ばかりが重視されてしまうがゆえに、先ほどのような主観的な仮説はどんどんなくなっていってしまいます。本来主観というのは、すべて論理で説明できるものではありません。その元になる直観も然りです。

(スライドの)真ん中にある「主観的客観」とは、真ん中に主観、そして外側に客観という図表ですが、イノベーションは最初は主観から始まります。主観とは言うまでもなく直観的に「こうなんじゃなかろうか」「これが大事なんじゃなかろうか」。はたまた「ここはすごく違和感がある、許せない」。そういう気持ちから始まります。

これらはすべて論理で説明できるわけではないですが、そこに客観的な意味、例えばデータも含めて付け加えていくことによって、共感を生み出していく。それが非常に大事なプロセスになるわけなんです。

イノベーションを妨げる「過剰な計画・分析・ルールの遵守」

森:イノベーションを生み出すために「じゃあデザイン思考ができる外部人材を採用しよう」という動きがあったりするんですけれども。そういった方は主観のポーションのほうが大きくなってしまうので、分析的客観が強い組織文化と対立してしまう傾向があります。

本当はブリッジする人材、真ん中の「主観的客観」人材が非常に大事になるわけです。なので「なおさら主観を呼び覚ましていく動きが大切になってきますよ」というところも、今の社会的な風潮、ビジネス的な風潮から考えられると思われます。

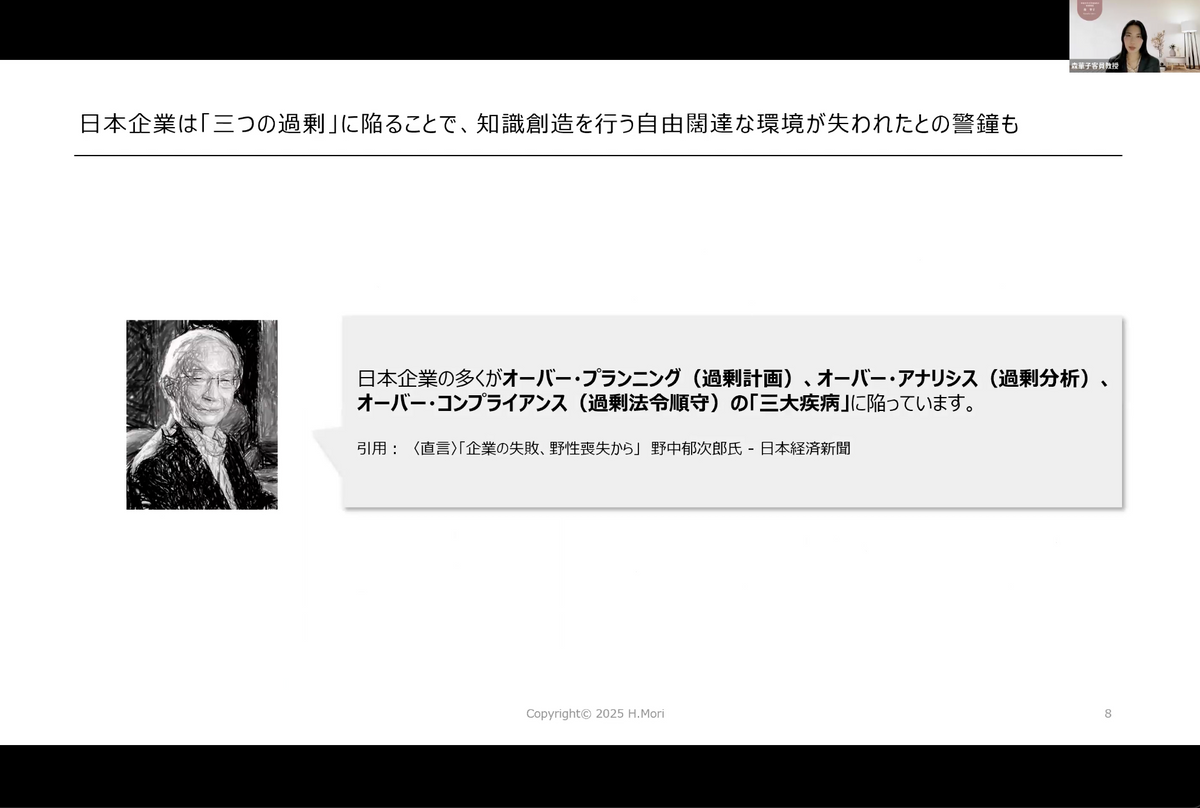

先ほど徳岡先生のお話の中にも、野中(郁次郎)先生の一節が出ました。実は「過剰計画、過剰分析、過剰法令遵守」の三大疾病は、知識創造を行う環境を失わせてしまいます。これに対して警鐘を鳴らしていたと。

これを言い換えると、過剰な計画・分析・ルールの遵守というのはすべて客観です。自分の想いではなくて、リスクがないように、失敗がないように、何か根拠を説明できるようにするために過剰になった結果、こんなふうになってしまったというわけなんです。

なるべくこの過剰を取り除いていきながら、直観的・主観的な会話を進めていくことが、知識創造上も非常に大事になってくるんです。

でも、実は意識してやらないと難しい。なぜなら、これは国際的な文化を指標化したものなんですけれども、日本は「タイト文化」に分類されます。タイトというのは社会規範とか規律が多く、そこを逸脱することに厳しい文化です。

すなわち、例えば社会的なルールを破ってしまったらすごくとがめられてしまう。そこに対してすごく抵抗感があるのが日本の傾向です。ですので、社会規範を乱すことが、ある意味リスクとして認識されやすい。これは非常に客観的な指標に準拠しやすくなる文化の土俵だとも考えられます。

ただ1つポイントなのは、これは集団の傾向です。なので個人が本当に客観しか(持た)ないかと言われるとそうではなくて、集団が集まっていくとこのような文化になってしまう。

「ほかの人の目が気になる」「失敗したらこの人にこう言われるんじゃないか」。そういった気持ちがあるからこそ、こう(タイト文化に)なってしまうだけであって、日本人がイノベーションが生めないわけではなく、発想がないわけでもないんです。

直観を伸ばすためにはアート活用が有効

森:実際に私は多摩大学大学院の授業でも、主観を出して新しい概念を作っていこうといった取り組みをやっています。今回、受講生全員で17名おりましたが、多くの生徒が「これは非常に共感できて新しい概念だ」というものを作り出していました。決してイノベーションを生み出す力がないわけではないんです。

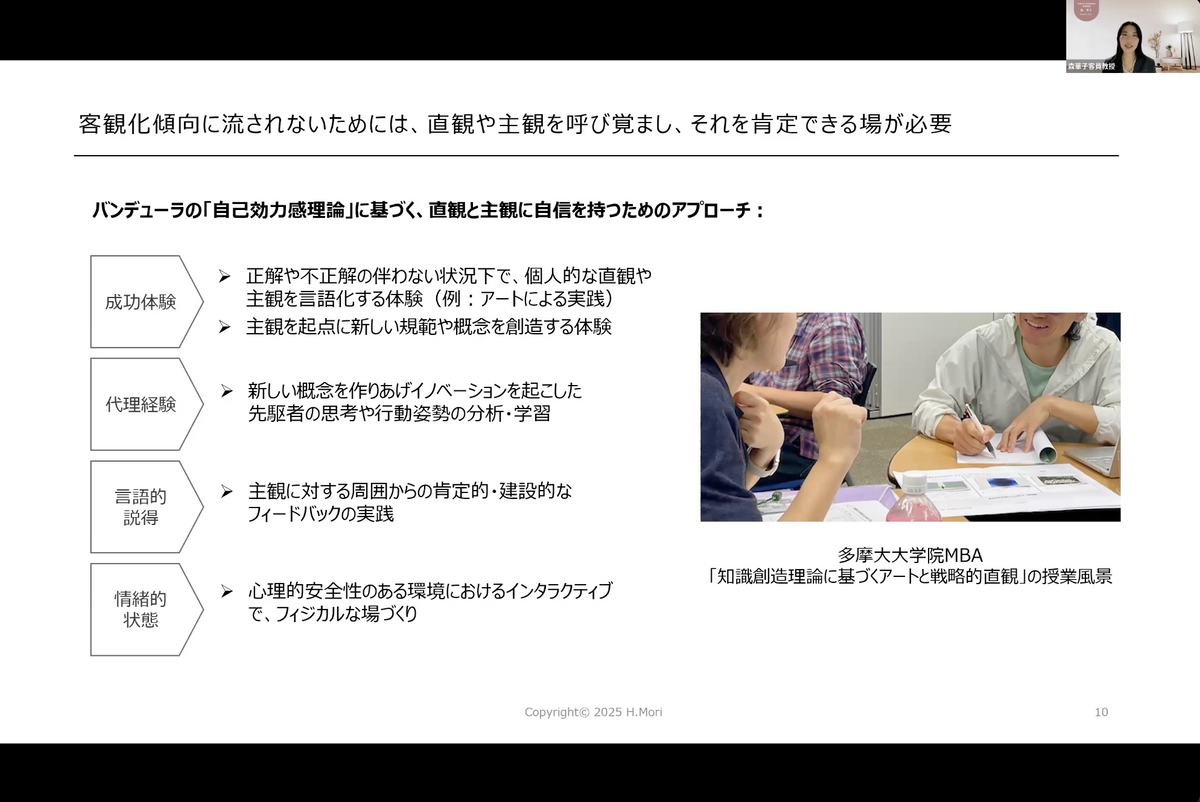

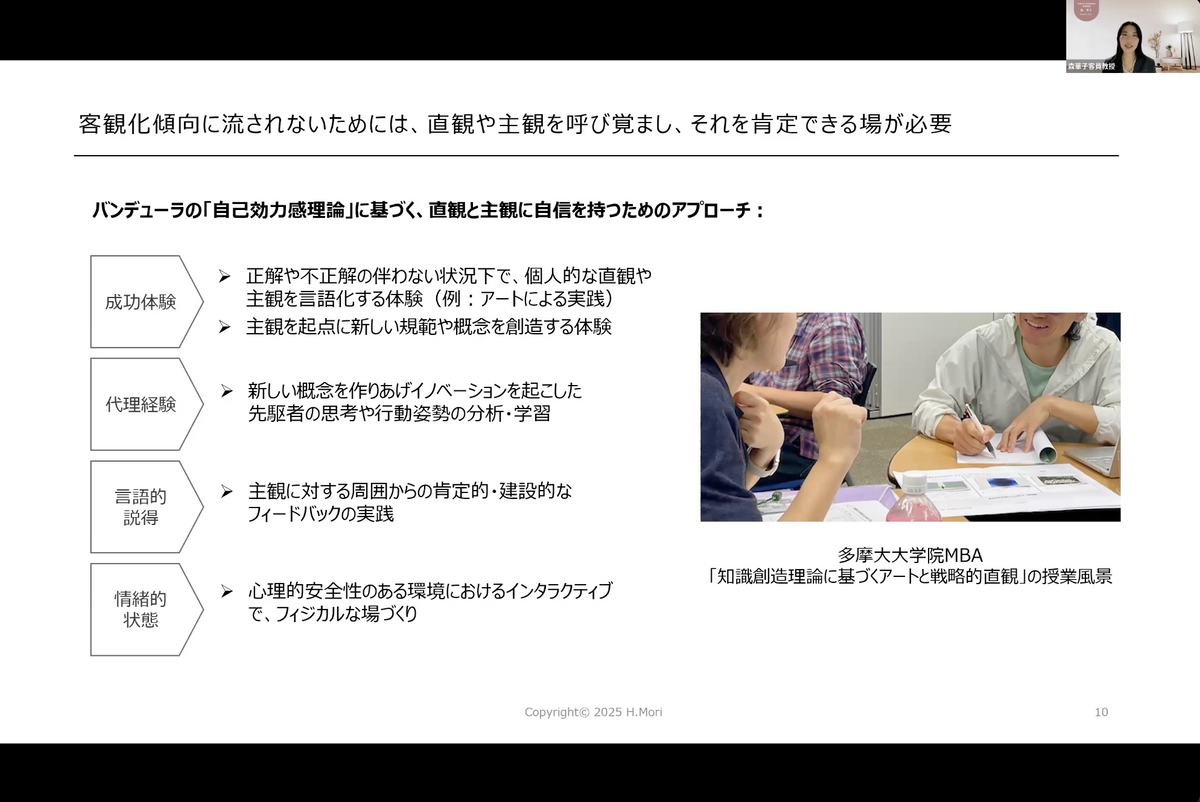

具体的にどんな授業をやらせていただいているかというと、集団だとどうしても客観的な意見が飛び交って発言しづらい。主観が狭まってしまうので、直観や主観に対して自信を持てる場を提供しています。

自信という意味でいくと、(アルバート・)バンデューラの自己効力感の理論になぞって書かせていただいています。例えばこんなアプローチがあります。正解や不正解の伴わない状況下で、直観的かつ主観的な発言をする練習。これにはアート(を活用すること)が非常に有効なんです。

あとは主観を起点に新しい概念を作る。さっきのLUUPじゃないですけど、自分の思いを起点に「こういう社会にしていくべきなんじゃないか」「こういうビジネスをやっていくべきなんじゃないか」という考えを作っていく「成功体験」を積むことが大切です。

「代理体験」とは「ほかの人がやっていれば自分もできるんじゃないか」ということで、実際にイノベーションを起こした先駆者の思考や行動の分析をします。

あと「言語的説得」とは「できるよ」という肯定的な認知ですが、授業の中では肯定的なフィードバックを徹底しています。何に共感できたか、話を聞いて自分はどういう発想を生み出したか。そういったことを建設的な意見とともにフィードバックします。

そして「情緒的状態」。リラックスした状態だと人は自己効力感が上がりやすいので、心理的安全性が生まれやすい体感覚を使った授業をやっています。

実際にアートを見たり、前回はミュージシャンを呼んだりと、いろいろな手段を使って気持ちを解放して、自分の想いに素直に向き合っていく。こんな環境を提供して授業をさせていただいています。

みなさんもぜひ興味があれば多摩大学大学院の授業を取っていただきながら、ご自身の中でも実践できるものを取り入れていただければと思っております。ご清聴いただきありがとうございました。

PR

PR