プロダクトマネジメントに携わる人たちの学びの場として開催された「プロダクトマネージャーカンファレンス 2024」。本イベント内で行われたセッション「プロダクトマネージャーの良い意思決定についてQuestする」の模様を全文でお届けします。本記事では、シリコンバレーに在住19年でLinkedInのシニアPMの曽根原春樹氏が、判断を歪める意思決定バイアスについて語ります。

意思決定で陥りがちな4つのバイアス

曽根原春樹氏:今日は意思決定にまつわるバイアスを4つお話しします。みなさんにチェック項目をお話ししますので、この話を聞きながら「自分はこれにトラップされていないかな?」ということをぜひ自己問答してほしいんですね。

ということで、「プロダクトに関わる意思決定で陥りがちな、バイアスと対処方法」ということで順番にお話ししていきます。まずは、「間違ったこだわり」というところからいきたいと思います。よくある事例でちょっとお話ししますね。これはちなみに、BtoBのPMだと思ってください。

あるPMの方が「ユーザーヒアリングの結果、今度営業活動を支援する機能をリリースします。1件当たりの営業にかかる時間を大幅に減らせます」と、ばーんとプランをシェアするわけですよ。

そうすると、例えばそれを聞いたお客さんは「待ってました!」「それをすごく使いたかったんですよ」「出たらβテストに絶対に参加します」みたいに、話を聞いてモチベートされたお客さんがいたりするわけです。

いざ勢いそのままにプロダクトをリリースして、よくメトリックを見ていくと、「あんまり跳ねないね。事前の話だとユーザーさんはすごく興奮していたんだけど、いざデータを見てみると、なんかあんまりユーザーはアダプトしてくれないな」と。

「これ、どうなっているの?」ということで、いろんな人と、データサイエンティストとミーティングしたり、お客さん先の営業とミーティングしたり、あるいはマーケチームとミーティングしたり、ああだこうだと議論が続くわけですね。

結果的にどうなったか。「ユーザーアダプションが思ったより低いですね。よくよく考えると、v1(バージョン1)にはユーザーが求める機能がいくつか足りていないのが理由だと思います。なので、XとYとZの機能を作りましょう」とPMは提案をするわけですね。

よくある失敗のパターン

例えばCPOの人が「わかりました。分析ありがとうございます。基本的にはデータドリブンでやってくれたので、まずはそれで進んでみましょう。何かあればすぐ言ってくれ」と言って、背中を押してくれるわけですよ。

じゃあ、それを基にX、Y、Zの機能を作りました。メトリックを見てみると、「なんかそれでも跳ねないね。いまいち上振れしないな」という状況が得てして発生するわけです。

「ユーザーアダプションがまだまだ低いですね。ユーザーヒアリングを相当積み重ねて機能提案をしているので、正しいプロダクトを作っているはずなんですよ。なので、ちょっとマーケを強化しましょうよ」という話が今度は出てきたりするんですよ。

今度はCPOサイドは「確かにそうかもな。じゃあPMFまでもう少し粘ってみよう」という話をするわけですね。

その後、どうなったか。みなさんももしかしたら経験があるかもしれないんですけども、時間が経過しても跳ねなくて、結局サンセット(プロダクトや特定の機能を市場から撤退させること)が、得てして起こったりするわけなんですよ。

一応サンセットしたので、「とりあえず施策の学びをまとめて、プロダクトチーム全体に共有しましょう」ということで、PMの人がいろいろ文書を作ってまとめて共有しましたと。それを見た人は、「いろいろ学べたのは良かったね」「これは失敗なので、次に活かさないと」と考えるわけですね。

この一連のシナリオを見ていて、はっとする方もいらっしゃるかもしれないんですけど、「ちょっと待て。これで本当に終わっていいのか?」というところなんですね。特に僕は、ちょっとここは非常に疑問を呈したいわけなんです。

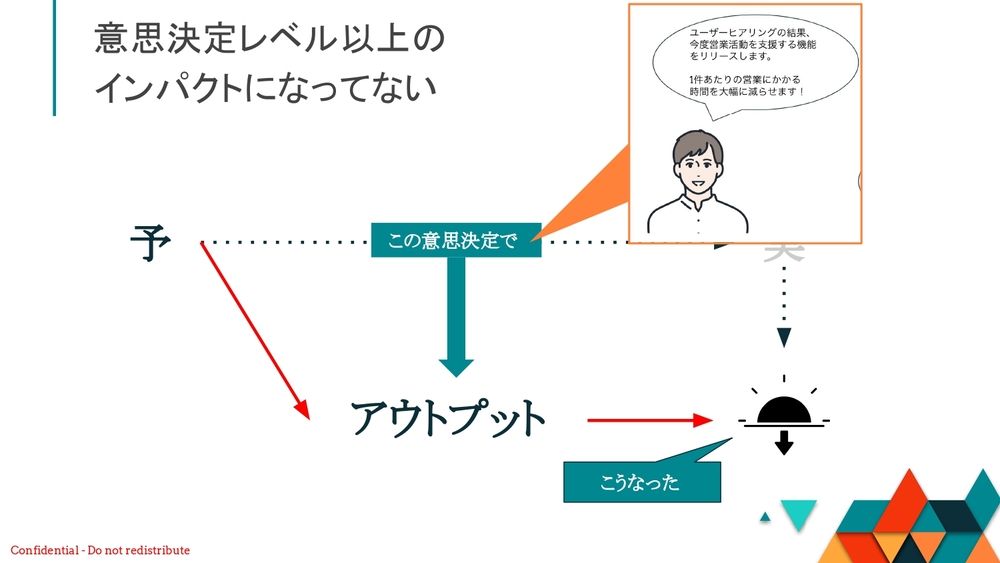

これは完全に意思決定に失敗しています。今までのフローの中で、どこで失敗していたかわかりますか? 実は何ヶ所かあるんですけども、ちょっと時間の関係で一番痛いところからいきます。どこに失敗したかというと、実は最初のところなんですよ。

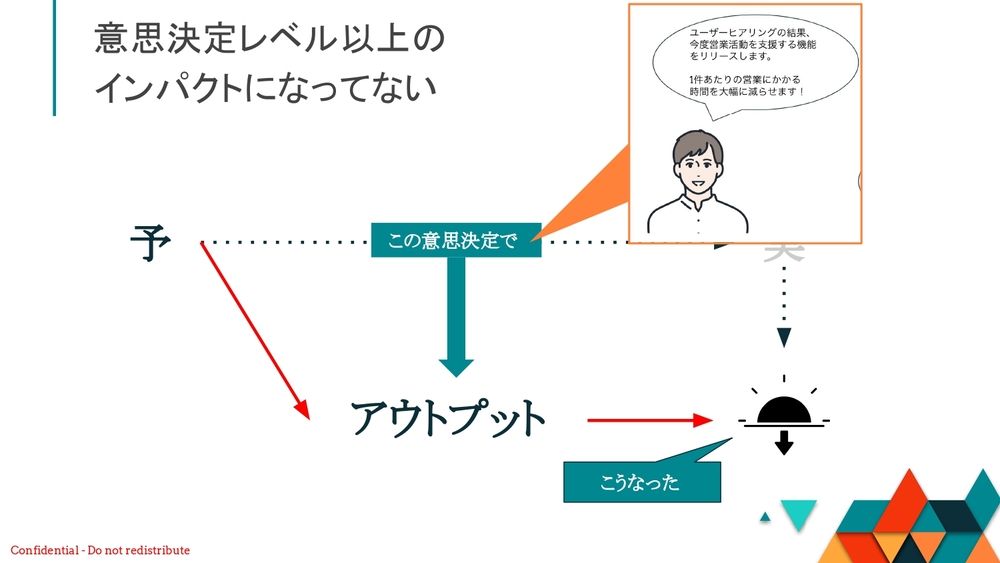

「ユーザーヒアリングの結果、今度は営業活動を支援する機能をリリースします。1件当たりの営業にかかる時間を大幅に減らせます」という部分です。「この機能を作ろう」と思ったこの意思決定でアウトプットを作って、最後はサンセットしてしまったと。つまり、この意思決定レベル以上のインパクトになっていないんですね。

自分が担当している問題は、必要以上に重要だと思いがち

これはどういうことかというと、「ちょっと待ってくださいよ。マーティ・ケーガンさん(プロダクト・エグゼクティブ)が、『Fall in love with the problem, Not the solution.(ソリューション(プロダクトそのもの)ではなく、問題を愛せ)』と言うじゃないですか」という話は当然あります。

ですけど、実はここにちょっとトラップがあって、「その問題、『本当に』解決に値するインパクトがありますか?」ということなんですね。もちろんユーザーリサーチをすること、ユーザーヒアリングをすることは間違いなく大事なんですよ。

ここで言っている意思決定に関わるバイアスで、みなさんにぜひ覚えておいてほしいんですけど、問題に集中している。例えば、ある特定の切り口でユーザーヒアリングをしている。あるいは、そこで問題を定義しようとしている。それだけ問題に深入りしている時は、みなさんがフォーカスしている問題が、実際の重要性以上に大きな意味を持っているように感じてしまうんです。

つまり、他の問題と比べて、「俺(私)の問題のほうが絶対に重要だ」と思ってしまいがちなところがあります。これが、PMが陥りやすい「固着バイアス」と呼ばれるものです。英語で言うと「fixation bias」と言うんですけども。自分が担当している問題は、必要以上に重要に思ってしまうというバイアスなんですね。

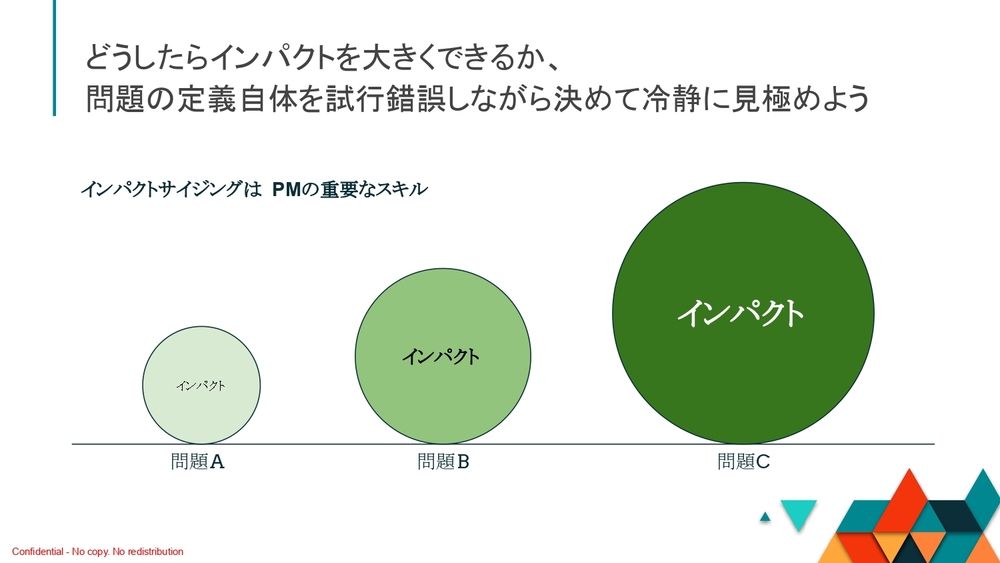

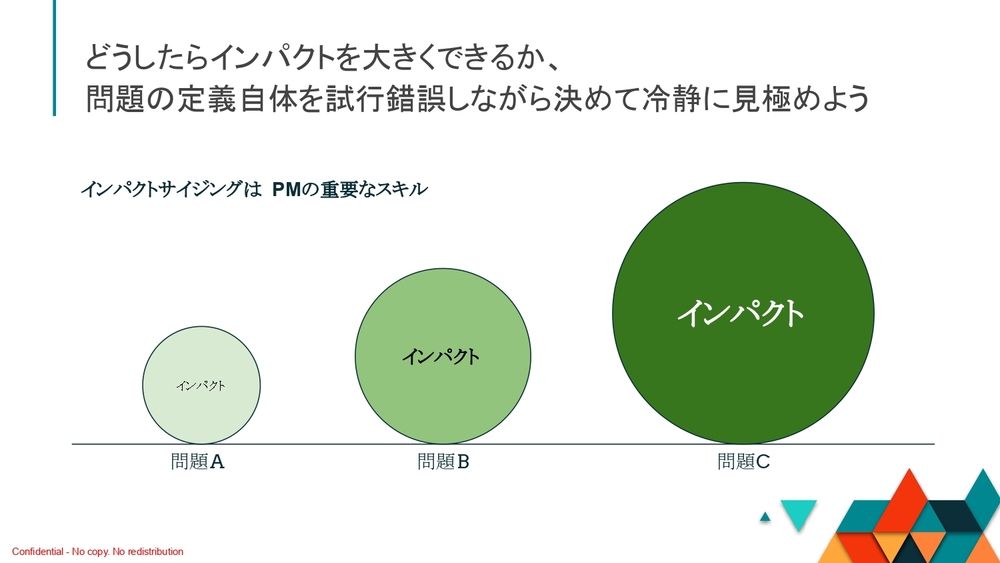

なので、こういった固着バイアスにとらわれないためにも、「どうしたら、そもそも問題を解決することによるインパクトを大きくできるか?」。この問題の定義自体を、ぜひ試行錯誤しながら決めて、冷静に見極めてほしいんです。

このことをシリコンバレーのPM界隈では、「インパクトサイジング」とよく言うんですけども。例えば同じテーマの問題があったとしますと、定義の仕方自体が変わるかもしれないんですね。じゃあ定義の仕方を変えることによって、出てくるインパクトって変わるかもしれないんですよ。

「どういう定義の仕方をすれば、インパクトが最大になるんだろう?」という角度でぜひ問題を見てほしいんです。あるいはユーザーの声を分析したり、ユーザーヒアリングを進めたりというところですね。ということで、インパクトサイジングというのは、PMにとって非常に重要なスキルになります。

社内でこんな声が聞こえてきたら要注意

固着バイアスの話なんですけども、こんな声が社内で聞こえてきたら、非常に注意してほしいところなんですね。例えば、「ユーザーは試したがっているんですけども、どうやら〜の理由で今期ではないようだ」という話ですね。最初、ロードマップの話とか、「こういう機能が今度出るんですよ」という話をしたら、「それ、おもしろいですね」とお客さんは言うんです。

いざその機能を提供してみると、「いやいや、実は社内でこれこれこういう状況があって、これは来月とか来期にさせてください」とか。「導入方法を簡素化したら、ユーザーが社内展開の優先度を上げてくれるのではないか?」という声が、社内で聞こえてきた時ですね。

あとは、「ユーザーがもっと使ってくれるように、インセンティブを加えよう。使ってくれれば価値がわかるはずだ」という声が社内で聞こえてきたら要注意です。

実はその裏側なんですけども、そもそも問題が解決に値するくらいのインパクトがない可能性が高いです。なので、そもそも何を問題の対象にしているのかもそうですし、「その問題はどう定義しているの?」というところにも問題が潜んでいる可能性があるんですね。こういう固着バイアスに陥っていないかをぜひチェックしてほしいんです。

今みなさん個々人が、PMとして取り組んでいる問題・課題があると思うんですよ。もし結果が出ていないのであれば、「それが本当にユーザーにとって重要な課題なのか?」「何をもって重要と決めているんですか?」と、いったん自分の意思決定フレームワークを冷静に振り返ったほうがいいかもしれません。

もしかしたら、そこのフレームワークの立て方、あるいは数字の捉え方に、インパクトが出ない意思決定の理由があるのかもしれない。なので、その問題にこだわっているのは、自分の仮定に基づいた主観的な判断の可能性があります。

「このプロダクトの目標は、ユーザーに具体的なインパクトを与えられるのか?」「そのインパクトはどれくらいなのか?」というインパクトサイジングですね。

「どうやらこれは価値がある問題だな」というのを見つけるのは非常に大事なんですけども、果たしてそれがビジネスとして、もちろんユーザーにとってもそうなんですけども、「解決に値する問題なの?」という部分の議論を抜きにプロダクトを作るのは非常に危険です。

なので、問題を見つけたらいったん落ち着いて、冷静にそのこだわりから一歩引いてみてください。その問題が本当に解決に値するかどうかを、ぜひ問い直してみてほしいんです。

過去にやってきたことへのプライドや愛着が引き起こす「IKEA効果」

それでは、2番目のバイアスの話をしたいんですけども、「IKEA効果」がありあます。みなさんご承知のとおり、IKEAは自分で家具を買ってきて組み立てますね。「これは何がバイアスなの?」という話なんですけども、やはり自分で組み立てるのって楽しいんですよ。

特にPMのみなさんは、作ることが好きな人が多いじゃないですか。だから、IKEAみたいに手触りのあるものを自分で組み立てするのは、やはり楽しいんですよね。得てして建てつけが悪かったりしますが、そういうのもうまく調整してワークアラウンドを当てながら作っていったりすると、やはり楽しかったので愛着が湧いたりするんですよ。

愛着が湧くと、他よりもそれを薦めてしまう。「これ、自分ががんばって作ったから、まだ使いたいんだよね」という感じですね。これが実はバイアスを生む下地になっていたりするわけなんです。

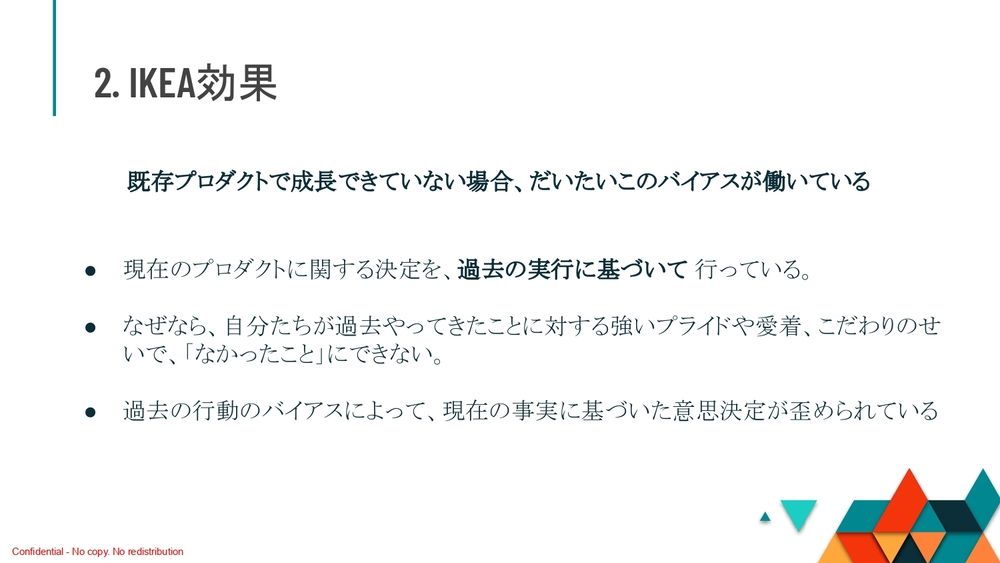

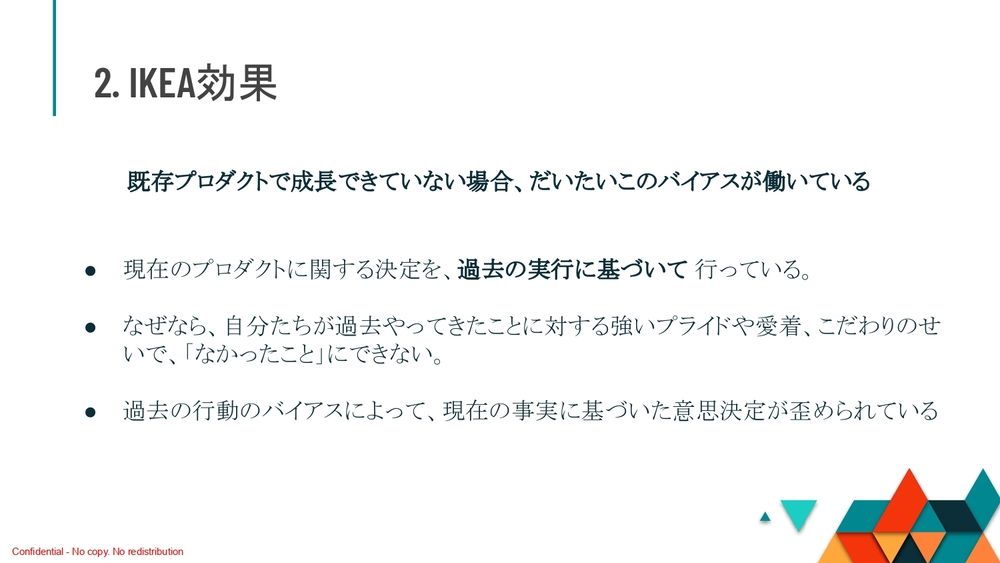

特に、現在すでにあるプロダクトで成長できていない場合は、だいたいIKEA効果のバイアスが働いていたりします。これは特に、僕がいろんな会社のプロダクト作りの支援をしていても、だいたい当てはまる部分ですね。

「現在のプロダクトに関する意思決定を、過去の実行に基づいて行っている」と。どういうことかというと、自分たちが過去にやってきたことに対する、強いプライドや愛着ですね。このこだわりのせいで、過去にやってきたことを「なかったこと」にできないということなんですよ。

以前成功したやり方に引きずられていないか?

当時、過去に意思決定してきたことは、過去に置かれていたみなさんの状況における最適解だったわけなんですね。じゃあそれが、例えば早送りして、現在2024年12月5日の時点で同じような意思決定をするべきなのかどうかといった時に、本来は「現在もしくは未来に、どんなことが起こりそうか」で意思決定をしなきゃいけないんです。

「過去の時点で、これがうまくいっていたから」というところで引きずられて、現在の事実の捉え方が歪められてしまうということなんですよね。過去の行動バイアスが現在の意思決定を歪めてしまうことが、IKEA効果によって起こってしまっているんです。

なので、こんな声が社内で聞こえてきたら非常に注意してほしいんですね。例えば、「すでにある程度機能しているものがあるから、これを応用できるはずだ」という話が社内で聞こえてきたら、ぜひちょっと引いて考えてほしいんです。

あとは、「この機能を作るのに1年かけたのに、それがもう正しい方向でないなら、なぜ作ったのかと詰められて、うーとなって、引き続きその機能を作り続けてしまう」とか。あるいは、「~の機能が追加されれば、ユーザーの満足度も自然と上がるはずだ」というのも基本的に、過去に起こっていた事実ですね。

ましてや、自分たちがそこにお金も時間もリソースも投入していて、そこでなまじ成功していたとします。これによって現在の意思決定が、あるいは事実の捉え方が歪められて正しい意思決定ができていないとか、できなくなってしまっている。

ということによって、結果的にプロダクトが成長しないとか、本来あるべき意思決定ができなくなっている可能性が非常に高かったりします。

データの見方にPMとしての冷静さが問われる

例えば、みなさんが施策で行う時に当然データでABテストがうまくいったか・いかなかったかを判定されている人も、たぶんたくさんいらっしゃると思うんです。

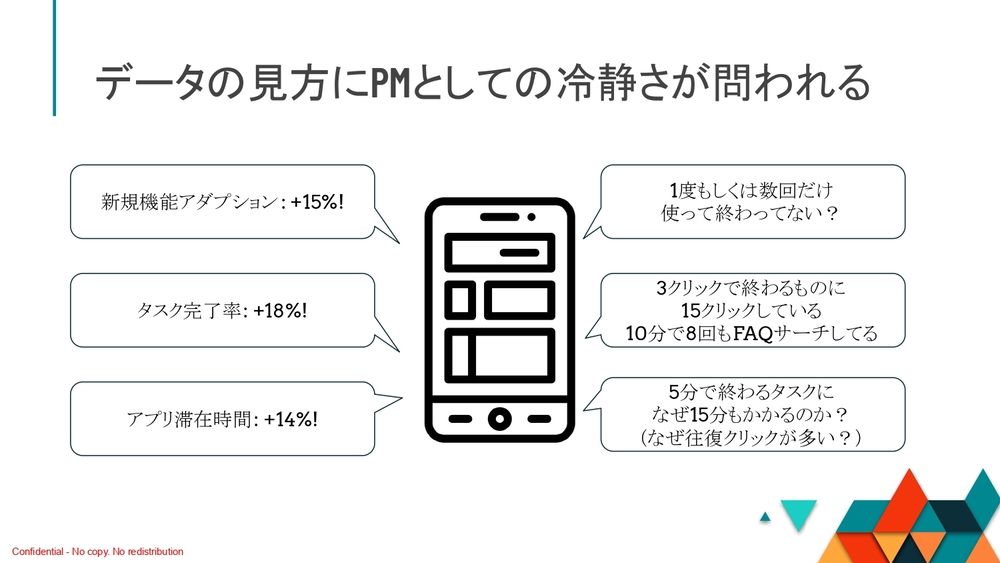

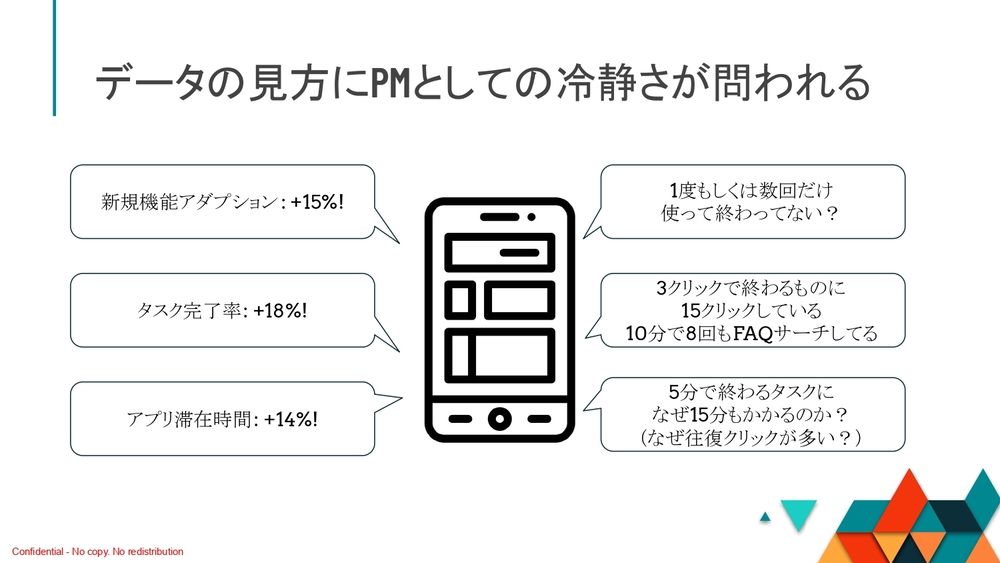

例えばデータの見方1つ取っても、IKEA効果にとらわれているかどうかは、冷静さが問われるわけなんですよ。モバイルアプリの新しい機能を提供して、「新規機能アダプション(導入)が15パーセント増えました」とか、「タスク完了率が18パーセント増えました」とか、「アプリ滞在時間が14パーセント増えました」と。

一面はABテスト大成功みたいに思えるかもしれないんですけども、よく考えてほしいんですね。「実はユーザーさんは、一度もしくは数回だけ使って終わっていませんか?」と。

「新規機能アダプションが15パーセント増えていると言うんだけども、そのアダプションしているユーザーさんっていったいどんな人なんですか?」と。「アダプションは、一度だけ使った人がたくさん増えているだけなんじゃないの?」という部分ですよね。

例えば、タスク完了率が18パーセントとなっていますけども、よくよくデータを分析していくと、「本来3クリックで終わるものに15クリックしていました」と。「10分間で8回もFAQサーチをして、タスクを完了している」と。「それで増えたタスク完了率って、18パーセントとして喜んでいいんですかね?」というところなんですよ。

そのタスクを完了する機能が、ユーザーにとってはたまたま非常にありがたいものだったとしても、どうやって完了しているかをよくよく見ていくと、とんでもなくムダが発生していましたという話ですね。

バイアスのチェック項目

例えば、アプリ滞在時間が14パーセントというやつですけども、それもログを見ていくことによって、「そもそも5分で終わるタスクに、なんで15分もかかっているの?」という話があったりするんですね。

それも、15分かかっている内訳を見ていくと、ページを行ったり来たりしている往復クリックが非常に多かったりすると。「これって、あるべきアプリ滞在時間なんですかね?」ということなんですよ。

これがまさに、ここ(スライド)の左側で言っているデータをどう解釈するか、冷静に解釈するかという部分なんですね。左側のデータだけを見て喜んでしまうのは、まさにIKEA効果にとらわれてしまっている状態なわけなんですよ。

PMとしてあるべき姿というのは、このデータはもちろん喜ばしいんですけども、一方でぜひ右側の視点でも見てほしいんですね。「この数字は、本当にあるべき姿の数字なんだろうか?」ということなんです。

もし右側の分析なしに、左側の数字のままで突き進んでしまう……例えば先ほど言っているとおり、「3クリックで終わるものが15クリックしています」とか、「5分で終わるタスクに15分もかかっています」みたいな。

こういうことを知らずに、左側の状態でどんどんプロダクト開発をしていくと何が起こるかというと、ある時ユーザーさんが突然離脱し始めたり、非常にネガティブな声を上げたり、突然契約を更新してくれなくなったりが起こるわけです。

ということで、IKEA効果に対してどんなチェックをしてほしいかということなんですが、「自分が手掛けたことで、このプロダクトや機能に対して過剰な愛着を持っていないか?」と。

「これは自分ががんばってユーザーリサーチをして、何百人のユーザーの声を聞いて、自分の中でユーザーが帰依しているんだ。そこから考えたプロダクトなので、絶対の自信がある」。そういう状態に陥っていたら、ちょっと冷静になってほしいんですね。

「データやユーザーからのフィードバックに基づいて、このプロダクトが現状に適していると言えるかどうか?」。まさに先ほどの1個前のスライドでご紹介したとおり、「今、目の前で出ている数字が、本当に良い数字なの?」という部分ですね。そこをちゃんと冷静に見分けられるかという話です。

PR

PR