【3行要約】

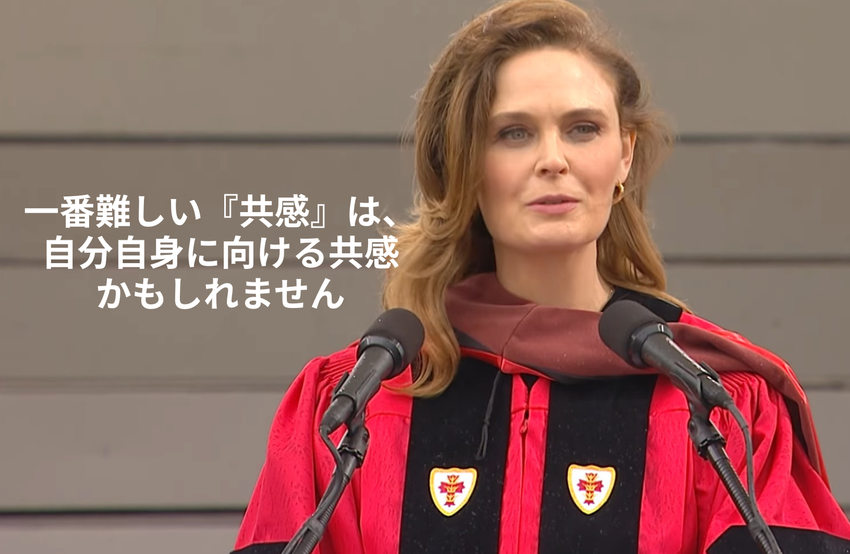

・役者は「フリ」をするだけでなく、人を理解し共感する仕事――『BONES -骨は語る-』でテンペランス・ブレナン役を演じた俳優エミリー・デシャネル氏がボストン大学卒業式で語った「共感の力」が注目されています。

・デシャネル氏は『三人姉妹』で「悪役」を演じた経験から、相手の立場に立つことで理解が深まり、人間関係も変わると強調。

・自分と異なる視点を持つ人々に出会う卒業生たちに「その人の靴を履いてみて」と呼びかけ、自分自身への共感も忘れないよう助言しています。

卒業生への祝福

Emily Deschanel(エミリー・デシャネル)氏:本日は、みなさんと一緒に、ボストン大学の2025年卒業生のみなさんの門出をお祝いできることを、大変光栄に思います。

今日は本当にたくさんの、優秀な若い頭脳がここに集まっていますね。法学を学んだ人、医学を学んだ人、ビジネスを学んだ人……ほかにもいろいろ。ええと、「いくつか挙げると」って言いましたけど、実をいうと私は、今挙げたようなみなさんの“未来の仕事”を、全部「やっているフリ」をしたことがあります。

弁護士役も演じました。医師役も演じました。CEO役も演じました。それから、連続殺人犯、ヘロイン中毒者、出所したばかりの元服役囚も演じたことがあります。

それから「妻」役もたくさんやりました。宇宙飛行士の妻。バスケットボールコーチの妻。

工事現場の監督の妻。妻役は、本当にいろいろやりましたね。元妻も、夫を亡くした妻も演じました。

つまり、何が言いたいかというと、私はかなり「守備範囲が広い」ということです。でも、ひとつだけ、これまでやったことのない役があります。それが、母校である世界一すばらしい学校、ボストン大学の「卒業式スピーカー」という役です。

本当に光栄ですし、それに、今日この名誉学位をいただいたおかげで、ついに本物の「ドクター」になりました。もう取り消しはなしですよ。ごめんなさいね。

キャンパスに戻ってきて思い出す、ちょっとやんちゃな学生時代

キャンパスに戻って来られて、本当にうれしいです。この“神聖な”キャンパスで、私は毎晩「キャプテンクランチ(シリアル)」を晩ご飯代わりに食べすぎていました。あっちの、西キャンパスのダイニングホールで、です。

締め出し時間を過ぎてから、友だちの友だちをダッフルバッグ(大きなボストンバッグ)に入れて、クラフリンホール(寮)にこっそり連れ込んだこともあります。生きたまま、ですよ。ちゃんと生きていました。そこはハッキリさせておきたいので。大事なところですから。

それから、よく友だちとたむろしていた「お気に入りのバー」もありました。といっても実体は、ローワー・オールストンのあるアパートの一室にある、無許可のスピークイージー(もぐりの酒場)だったんですけどね。フッカー・ストリートにある、あのアパートです。

ここで私は、「フッカー・ストリート」という名前を聞いても、まったく動じずに言えるようになりました。

私は「賢い人」ではなく、「賢そうに見える役」をやってきただけ

そして今、またここに戻ってきました。ただし今回は、「何か深い洞察や経験やインスピレーションのこもった言葉を、このスタジアムいっぱいの卒業生と、さらに恐ろしいことにその卒業を支えてきたご家族や大切な人たちに向けて語る」という、かなりハードルの高い期待を背負って、ここに立っています。

今日、こんなすごい肩書きをいただきましたが、ハッキリ言っておきたいのは私は「頭脳明晰な人間」ではない、ということです。

賢そうに見える人の役を、テレビでやっていただけです。いわば、“smart presenting(賢そうに見える系)”なだけなんです。だから、このスピーチの依頼をいただいた時、まず自分にこう問いかけてしまいました。「私に、いったい何が話せるだろう?」と。

動物園の動物の真似がどれだけ上手かで成績をつけられていたような人間に、ボストン大学のミッションにあるような「深くものを考え、豊かな資質を備えた、相互につながる世界で活躍するリーダー」になろうとしている卒業生たちに、いったい何が伝えられるだろう、と。

だって私は、世界的に名高い要人でもなければ、ノーベル賞を受賞した科学者でもありません。まして、ビジョナリーなCEOでもない。私は、役者です。「フリ」をして生きている人間です。

「フリをする」の本質は、人を理解しようとすること

でも、やがて気づいたんです。「pretending(フリをする)」というのは、俳優がやっていることの、ほんの一側面にすぎないと。

実際に私たちがやっているのは、「人を理解しようとすること」です。その人に共感しようとすることです。「この人は、何に突き動かされているんだろう?」「何を恐れているんだろう?」「この人は、いったい何を望んでいるんだろう?」。そういうことを考え続けるのが、私の人生そのものだったと気づきました。

そして今では、それこそが、アーティストにとってだけでなく、人としても持ちうる最も強力なツールのひとつだと信じています。共感(エンパシー)、それこそが、今日ここでみなさんにお伝えしたいことです。

『三人姉妹』で学んだ、「嫌いな相手」の靴を履く難しさ

私がボストン大学(BU)で3年生だった時、アントン・チェーホフの戯曲『三人姉妹』の、イリーナ役にキャスティングされました。イリーナは、「モスクワに戻る」という大きな夢を持った、若い女性です。三人姉妹の一人で、いわば主人公格。

演じる側にとっても、とても共感しやすいキャラクターですし、観客にとっても、応援しやすい人物です。

劇の中で、イリーナは、ある人物と向き合うことになります。それが、兄と結婚して家に入り込み、そのまま家の主導権を握ってしまう、口うるさい義理の姉・ナターシャです。

ナターシャは、イリーナたち三姉妹を育ててくれた乳母を家から追い出し、さらには、イリーナの部屋からも彼女を追い出してしまいます。一言で言うと、「完全に意地悪な継母キャラ」です。

「悪役側」を演じる番になった時、世界が変わった

それから数年たち、卒業後、私はロサンゼルスにいました。そこでまた同じ『三人姉妹』にキャスティングされたのですが、その時与えられた役はナターシャ、あの意地悪な義姉の役でした。

あれから3年が経ち、私はもう“若い女の子役”の年齢ではなくなっていました。つまり、私はもはや「イリーナ派」ではなく、「ナターシャ陣営」に立たなければならなくなったのです。

大学時代、私たちはこう教わっていました。「役を演じる時は、その人物の靴を履いてみること」、あるいは動物役プロジェクトの時は、「蹄を履く」こと、と。

だから私は突然、この“チェーホフ版・カレン(苦情ばかり言う人)”みたいなキャラクターを理解しなければいけなくなった。これが、かなりのチャレンジでした。

大学時代、イリーナを演じていた私は、ナターシャを「嫌う」ことを学んでいたからです。

そんな相手に共感しろと言われても、うまくいくはずがありません。稽古でも苦戦しました。

共感がくれたのは、「悪役」ではなく「誤解された人」という見え方

でも、時間をかけて、少しずつ気づいていきました。ナターシャは、悪役なんかじゃなかった。ただの「誤解された人」だったのだと。

彼女の視点からものを見ると、イリーナとその姉妹たちは、冷たくて、よそよそしくて、特権的に見えていたのです。共感を通して、私は新しい理解を得ました。どちらの人物も、複雑で、傷つきやすく、間違いも犯す、人間らしい存在なのだと。

そしてナターシャは、私にとって「これまで演じてきた中で一番好きな役」のひとつになりました。

共感が生むのは「尊重とケア」の空気

共感は、舞台の中のキャラクターだけでなく、私たち人間同士にとっても不可欠なものです。共感があると、人は「見てもらえた」「聞いてもらえた」「理解してもらえた」と感じられるようになります。そこには、尊重とケアの空気が生まれます。

私の仕事人生の中で、誰かの共感が状況を大きく変えてくれた場面を、今でもハッキリと覚えています。

ドラマ『ボーンズ』のシーズン1の頃のことです。シーズン1というのは、いつも「圧力鍋」のような状態です。脚本家たちは、作品の“声”を探り続けているし、スタジオ側は「この作品に投資したお金が無駄になっていないか」を見極めようとしています。

撮影時間も、とにかく長い。

私は20代後半で、テレビドラマで初めて主演を務めていました。私にとっては、本当に大きなステップでした。

14〜16時間の撮影が続く中で、ちゃんとした演技をしようとしながら、夜は夜で、「骨端線の癒合」「頬骨弓」「質量分析計」みたいな用語を、延々と暗記しなければならなかった。法医学人類学専攻のみなさん、わかりますよね?

ストレスは、限界を超えていました。

PR

PR