心理的資本がある人とない人の違い

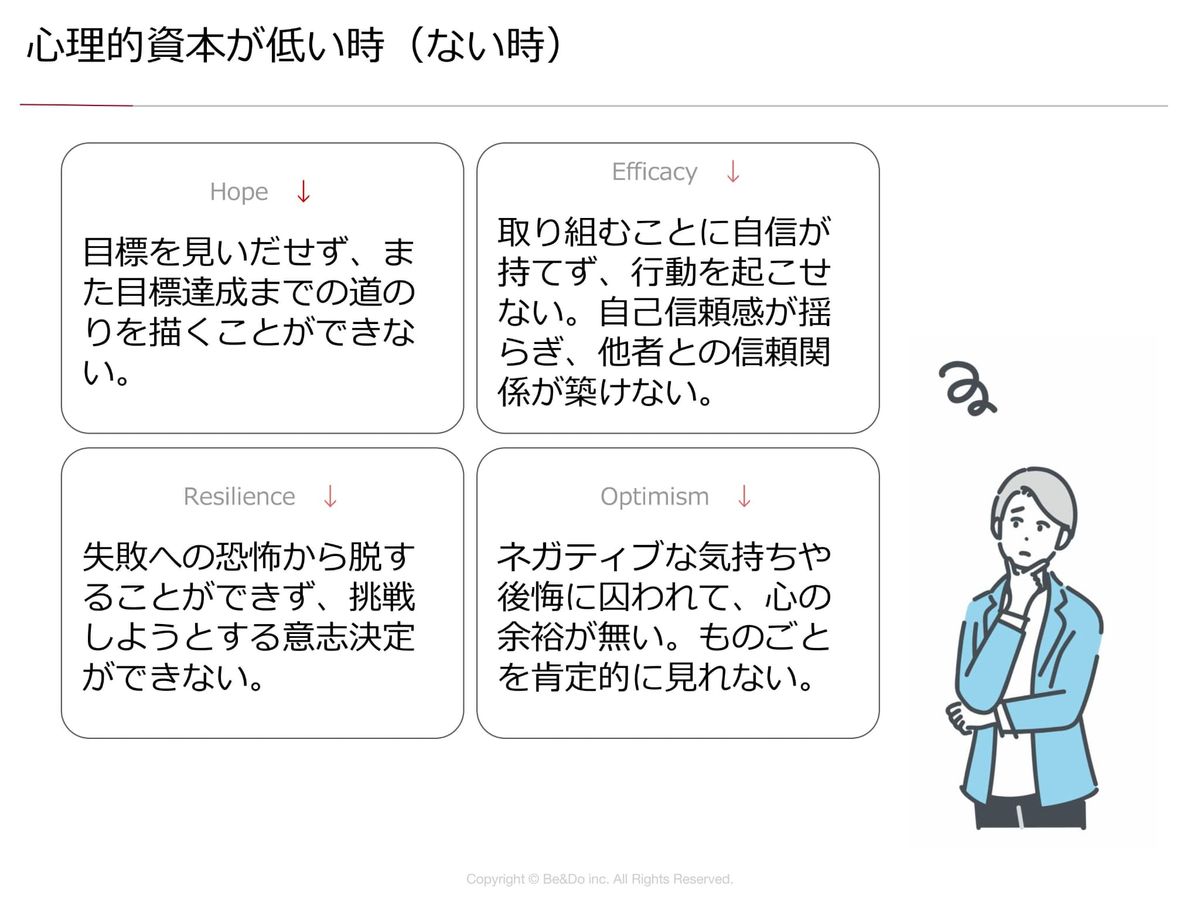

橋本:それぞれ(心理的資本が)ない時とある時を見ていくと非常にわかりやすいので、ちょっと見ていきたいなと思います。みなさんもご自身や周囲の様子を思い出しながら聞いていただいて、「この人はこうなのかな?」「もしかしたらこういう状態だったかも」というふうに、イメージしていただけたらうれしいんですが。

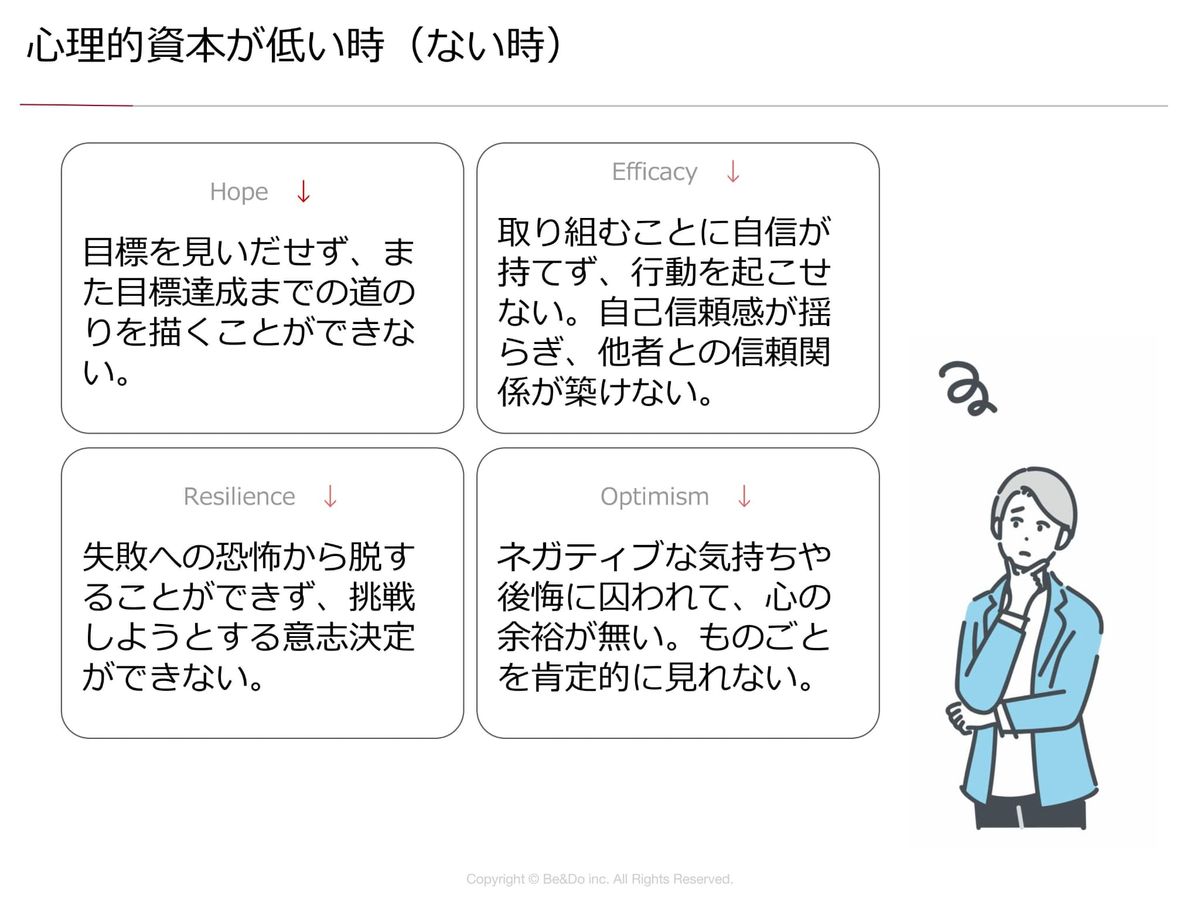

まず心理的資本が低い時、つまりない時ですね。目標を見いだせず、達成までの道のりを描けない状態。さらに取り組むことに自信が持てず、行動を起こせない。自己信頼感が揺らいでいるがゆえに、他者との信頼関係を築くことができない。

さらには、失敗への恐怖から脱することができず、挑戦しようとする意思決定もできない。さらにさらに、ネガティブな気持ちや後悔にとらわれて心の余裕もない。物事を肯定的に見ることができない。

この状態を想像してみてください。やはりパフォーマンスは上がりそうにないですし、成長もできないでしょう。この状態の管理職を想像してみてください。本人もしんどいでしょうし、部下もしんどいと思います。

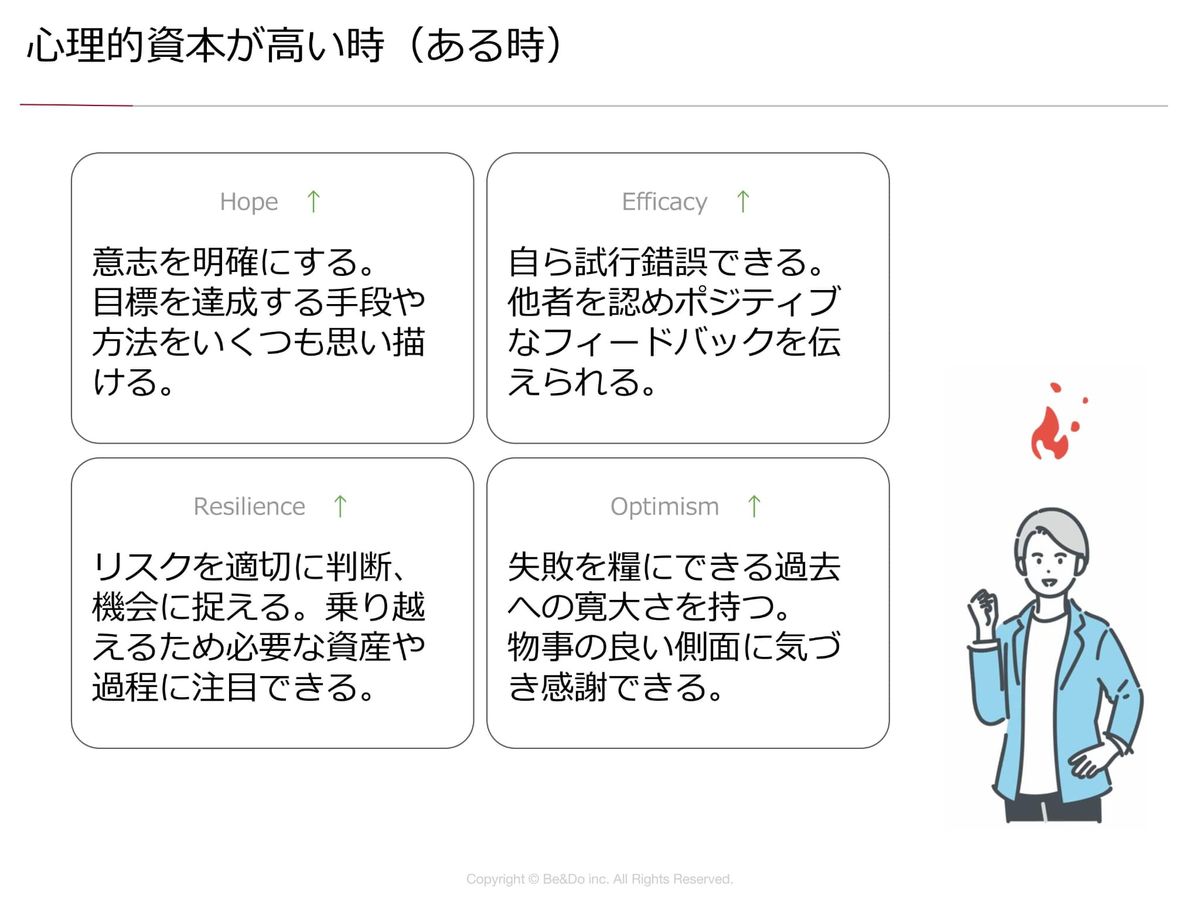

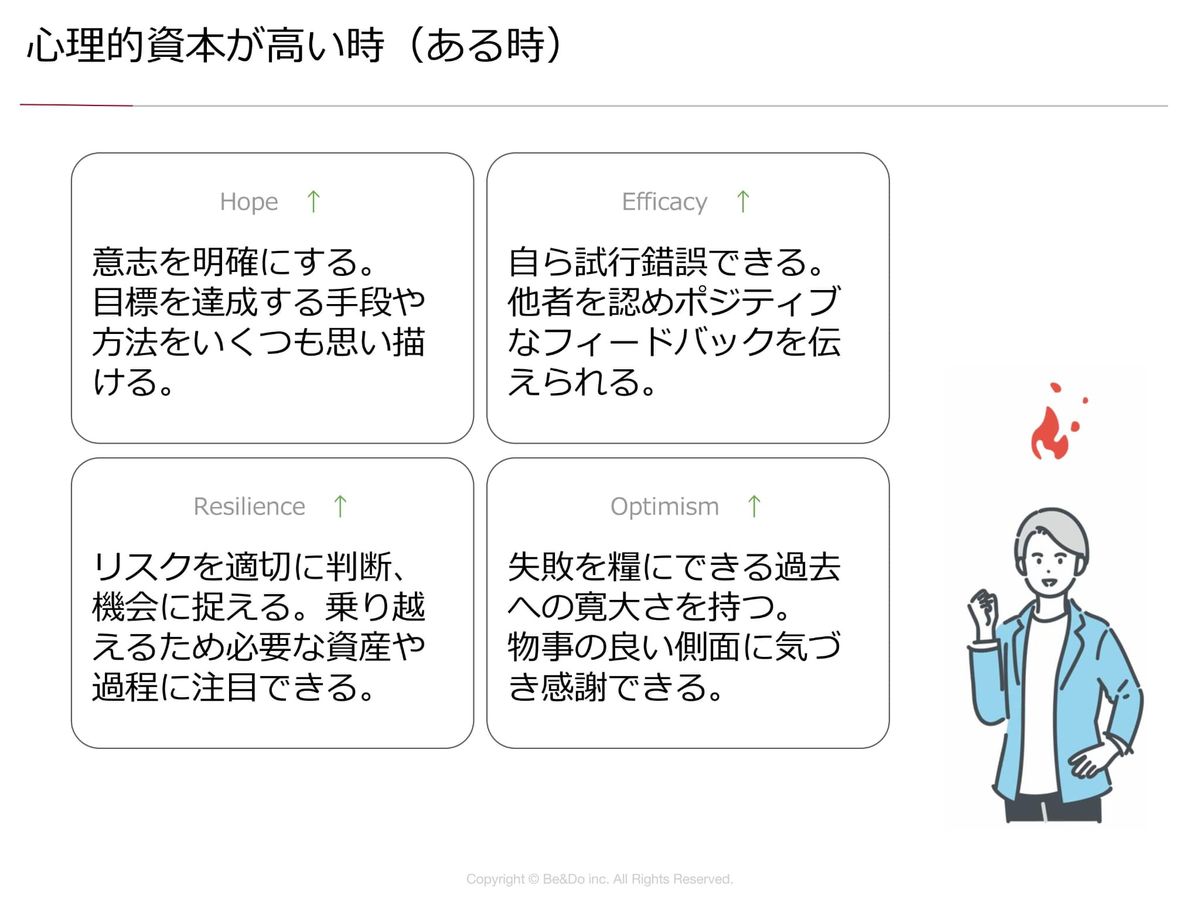

逆にこれはどうでしょう。心理的資本が高い時、ある時ですね。意志を明確にすることができて、目標を達成する手段や方法をいくつも思い描ける状態。さらに、自ら試行錯誤ができる。つまりトライアンドエラーで行動できる。他者を認めてポジティブなフィードバックを伝えられる。

そして、リスクを適切に判断できて、チャンスと捉えることすらできる。乗り越えるために必要な自分のアセットである資産やリソースに注目できたり、プロセスにもしっかり注目することができて、失敗を糧にできる寛大さも持ち合わせているので、物事の良い側面に気づき感謝することもできる。

何だか非常に成長しそうなイメージがありますし、困難やしんどい状況も乗り越えられそうなイメージが湧きますよね。こういう人が管理職とかリーダーだったら、やはり「なんかついていきたいな」と部下も思うでしょうし、信頼感を持てると。その組織は、心理的安全性も高そうなイメージが湧くかなと思います。

管理職の心理的資本の状態が組織に波及する

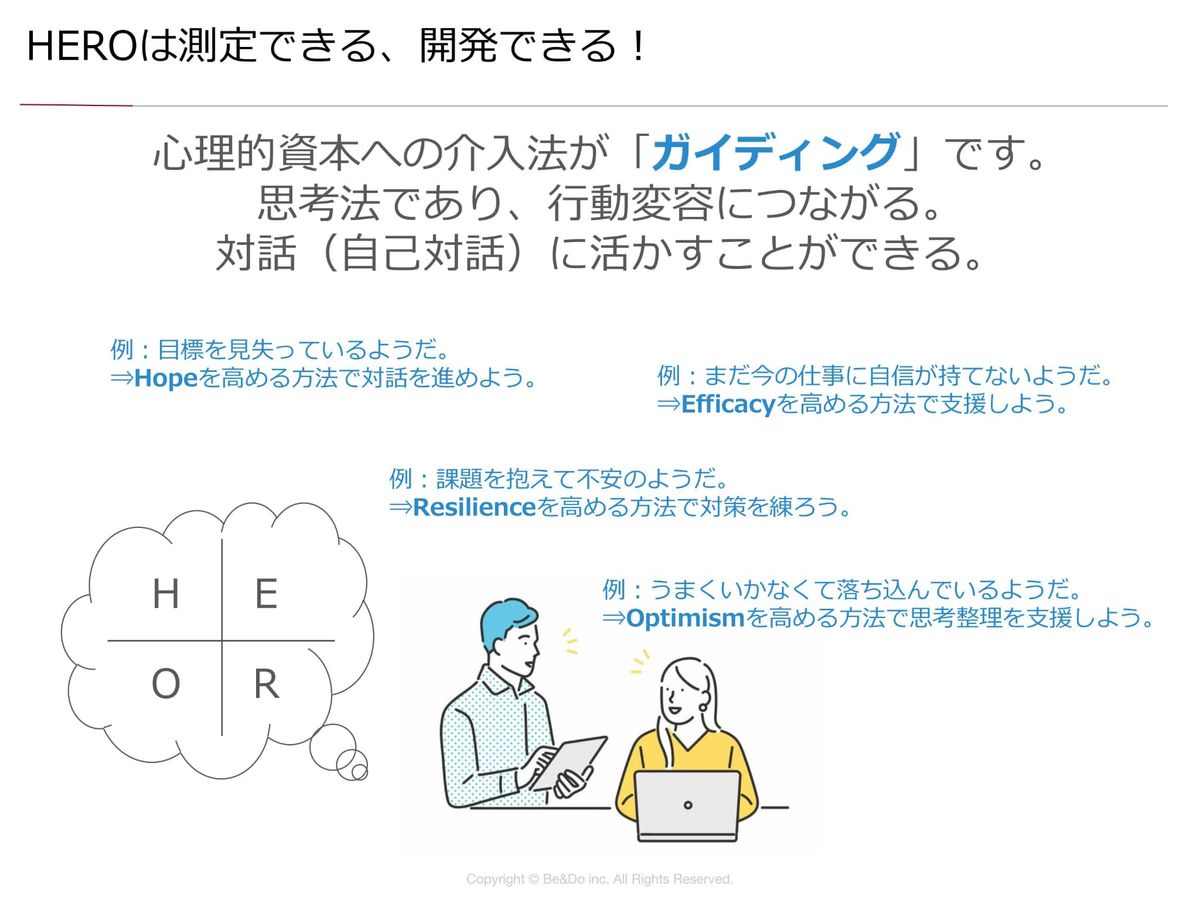

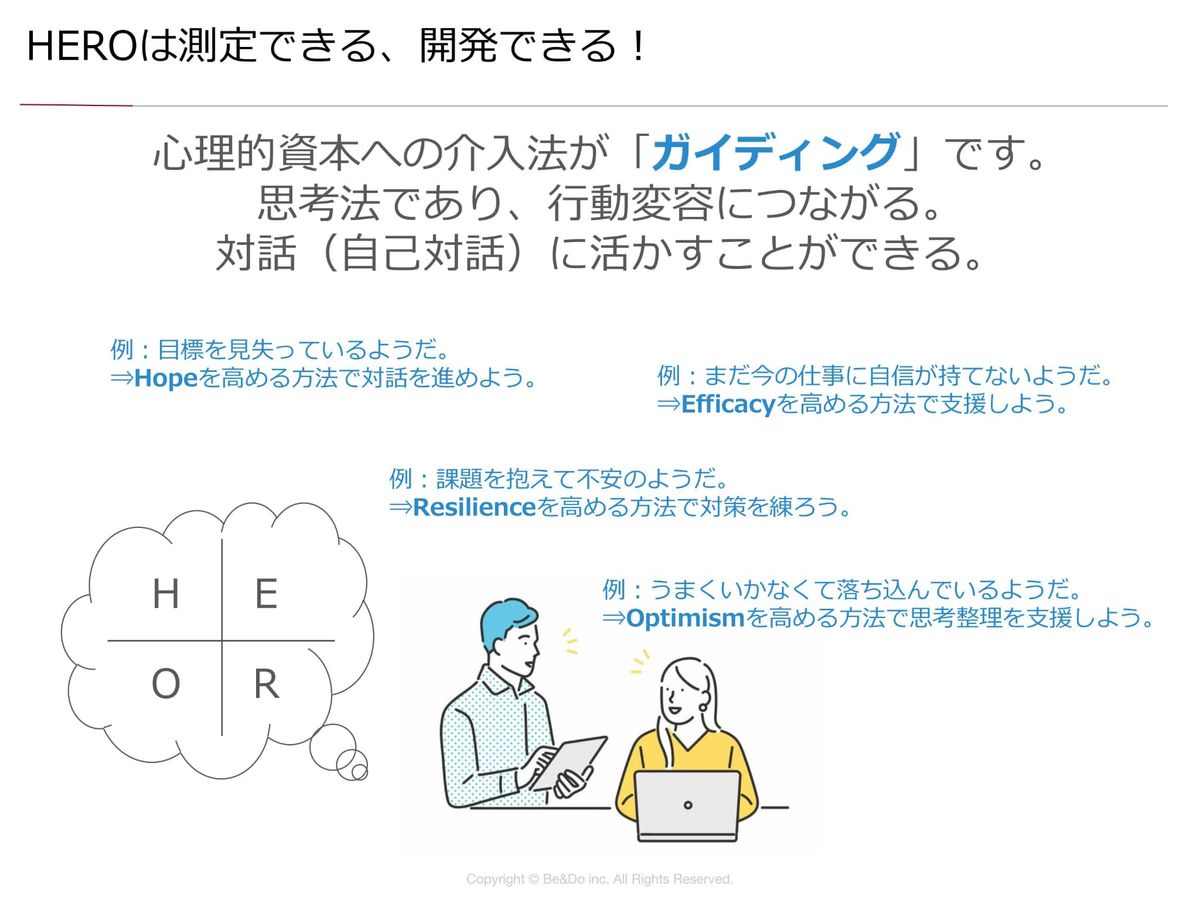

橋本:この4つの心理的資本の要素の最大の特徴は、測ったり開発したり高めることができるということです。

例えば、「この人は目標を見失っているようだな」という時は、先ほどの「Hope」を高める方法で対話を進めようと考えられます。今の仕事に自信が持てないようであれば、「Efficacy」を高める方法でサポートしようということが考えられます。

今課題を抱えて不安なようであれば「Resilience」を高める方法で、まず対策を練ってみることができます。「うまくいかなくて落ち込んでいるようだな」という時は、「Optimism」を高める方法で、思考の整理をサポートできるわけなんです。

管理職自身がこういうことを考えられるようになれば、やはりセルフマネジメントとしてもすごく楽になります。ただ、1人では気づけないことがあるので、上司やさらにその上の上司などの周りがサポートすることも必要になるかなと思います。

これも思考法のようなものなので、身につければスキルとして使うこともできるようになる考え方です。それがゆくゆくは心理的資本となっていくわけです。

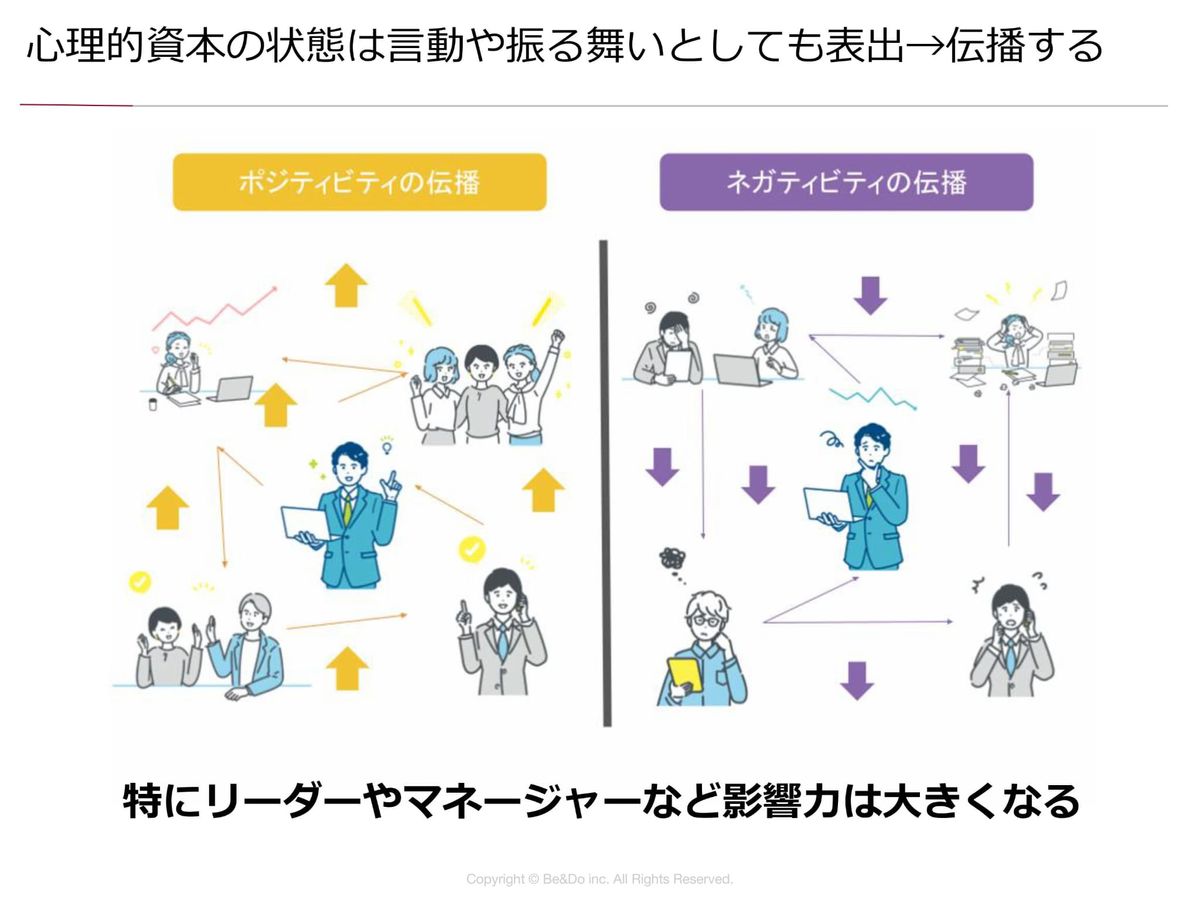

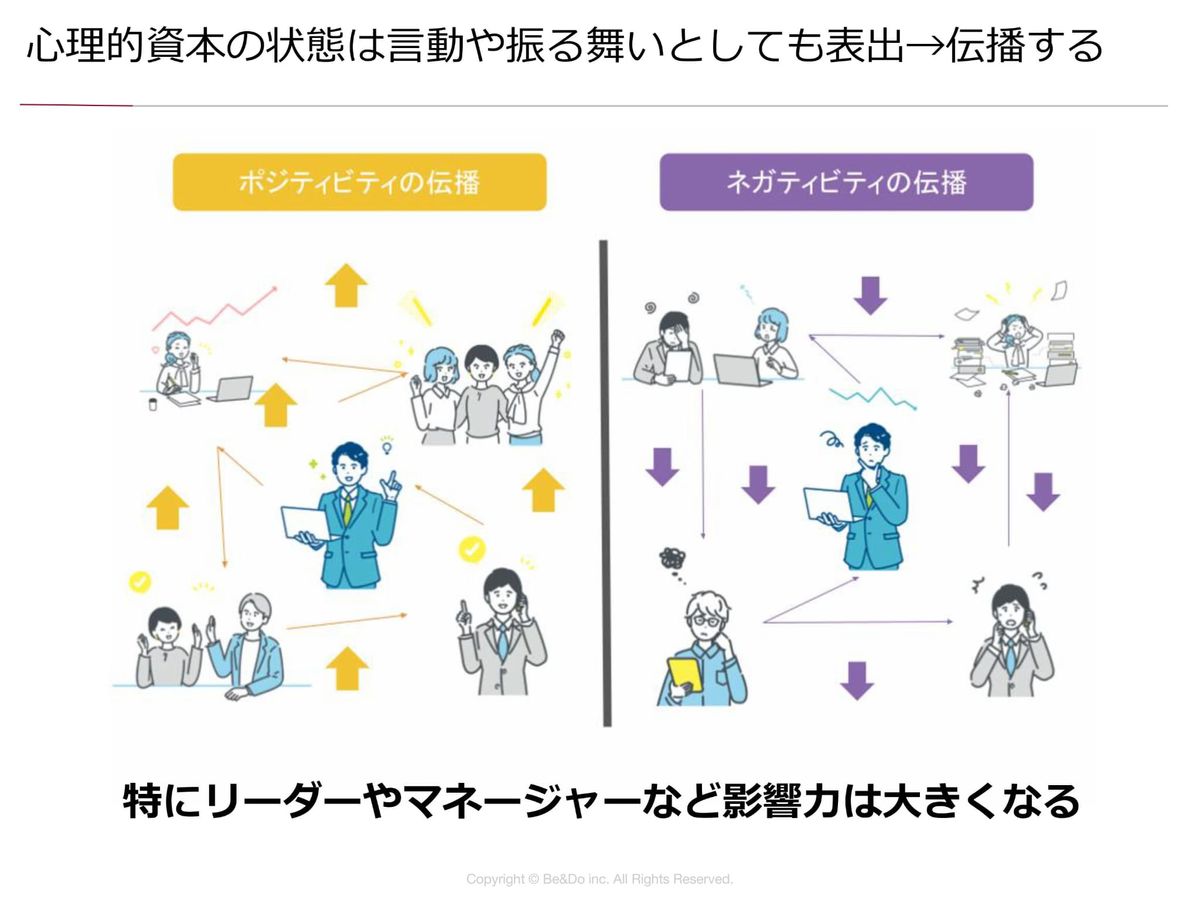

ポイントがもう1つあって、心理的資本の状態は、言動や振る舞いとしても表出してくるんですよね。これはやはり組織に伝播していきます。

しかもリーダーやマネージャー、管理職ほど影響力が大きくなるので、「活き活きしていない部門があるな」「成果が上がらない組織があるな」ということであれば、そこの管理職を起点にしながら、心理的資本の状態を見ていただけるといいんじゃないかなと思います。

ネガティブは波及しやすいというのは、みなさんもイメージがつくかと思いますが、もちろんポジティブもしっかりうまくやれば波及するので、そこをテコの原理のようにしていただけたらいいんじゃないかなと思います。

「人は善なれど、弱し」という性弱説を前提に

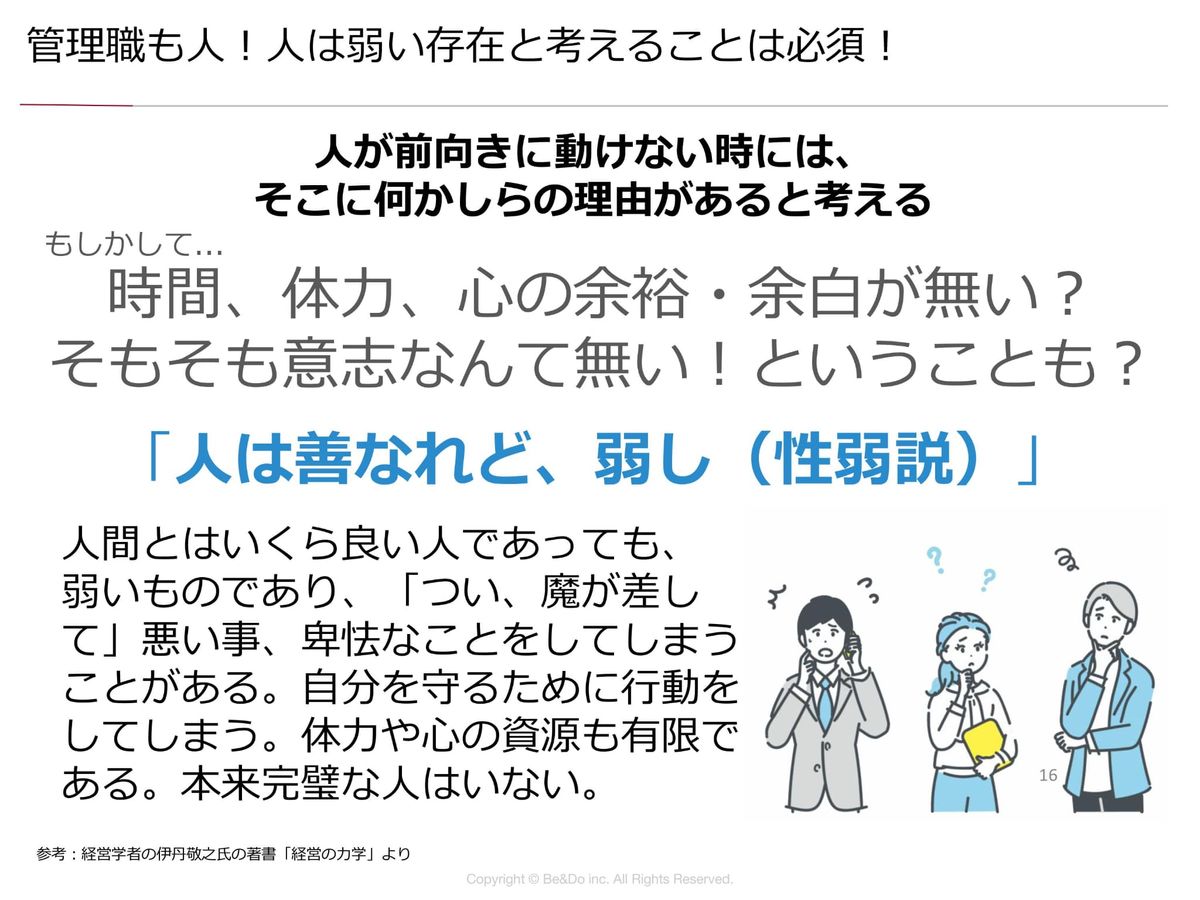

橋本:今まで心理的資本を高めたり、管理職のポジティブなマインドが大事だよという話をしてきたんですけれども、大前提としてお伝えしておきたいことがあります。

管理職も人間ですよね。私は「人は弱い存在だ」と考える前提が非常に重要じゃないかなと思うんです。人がなんとかしないといけないけど前向きに動けない時は、何かしら理由がある。困っていると考えるほうがすごく適切かなと思っています。もしかしたら、ご本人の時間的な余裕や体力的な余裕、心の余裕・余白がないのかもしれないですし。

奥田さんのお話しされた調査の中にも「意志を持っているかどうかとかが大事だ」とありましたけれども、そもそも「いや、持っていないよ」という方もいらっしゃるかもしれないです。自分で認識できていない可能性もあります。

なので、講座やセミナーでもよくお伝えするんですけれども、私はこの「人は善なれど弱し」という性弱説を推しています。人間はいくら良い人であっても弱い者であって、つい魔が差して悪いことをしたり、卑怯なことをしてしまう。そういう存在だという前提で考えることが大事かなと思います。

本来完璧な人はいないですよと。先ほどもありましたが、完璧主義にならないほうがいいよということです。

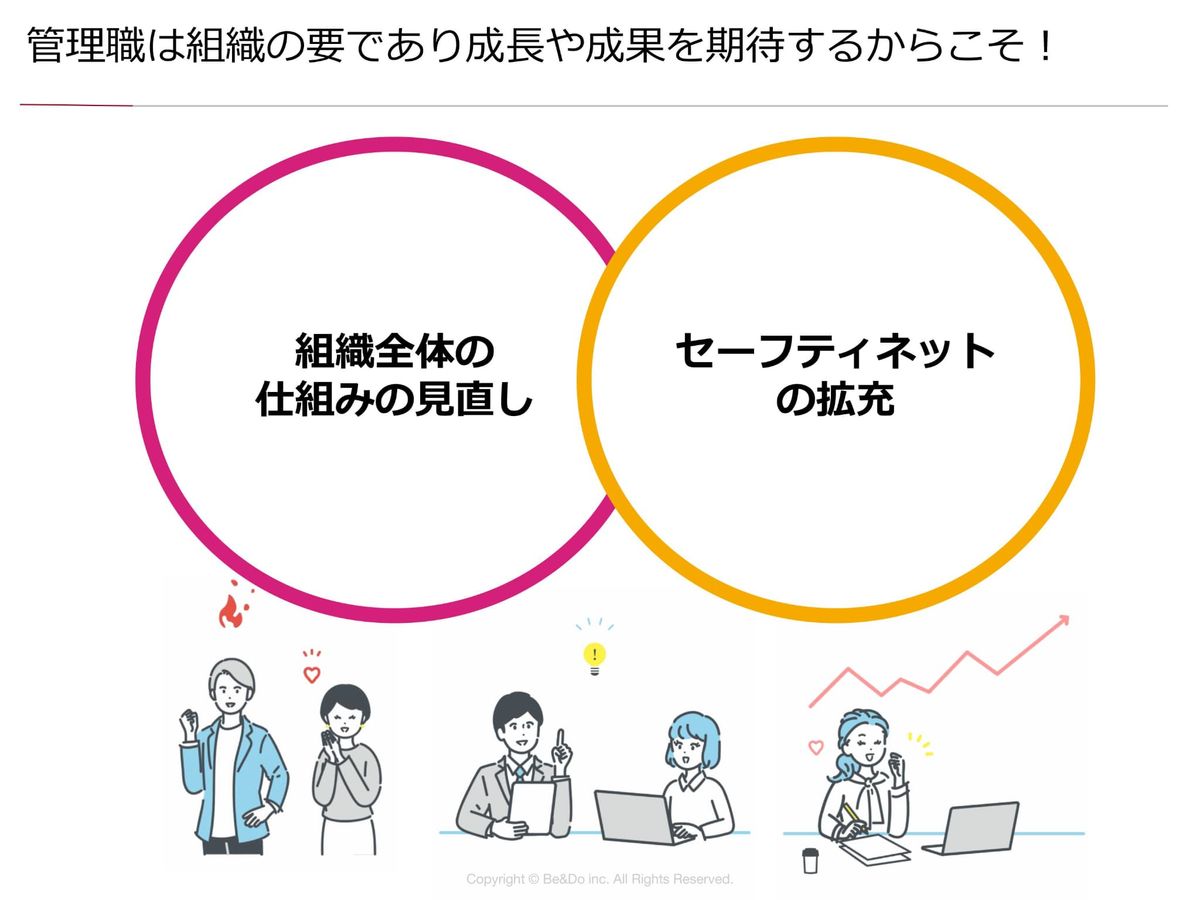

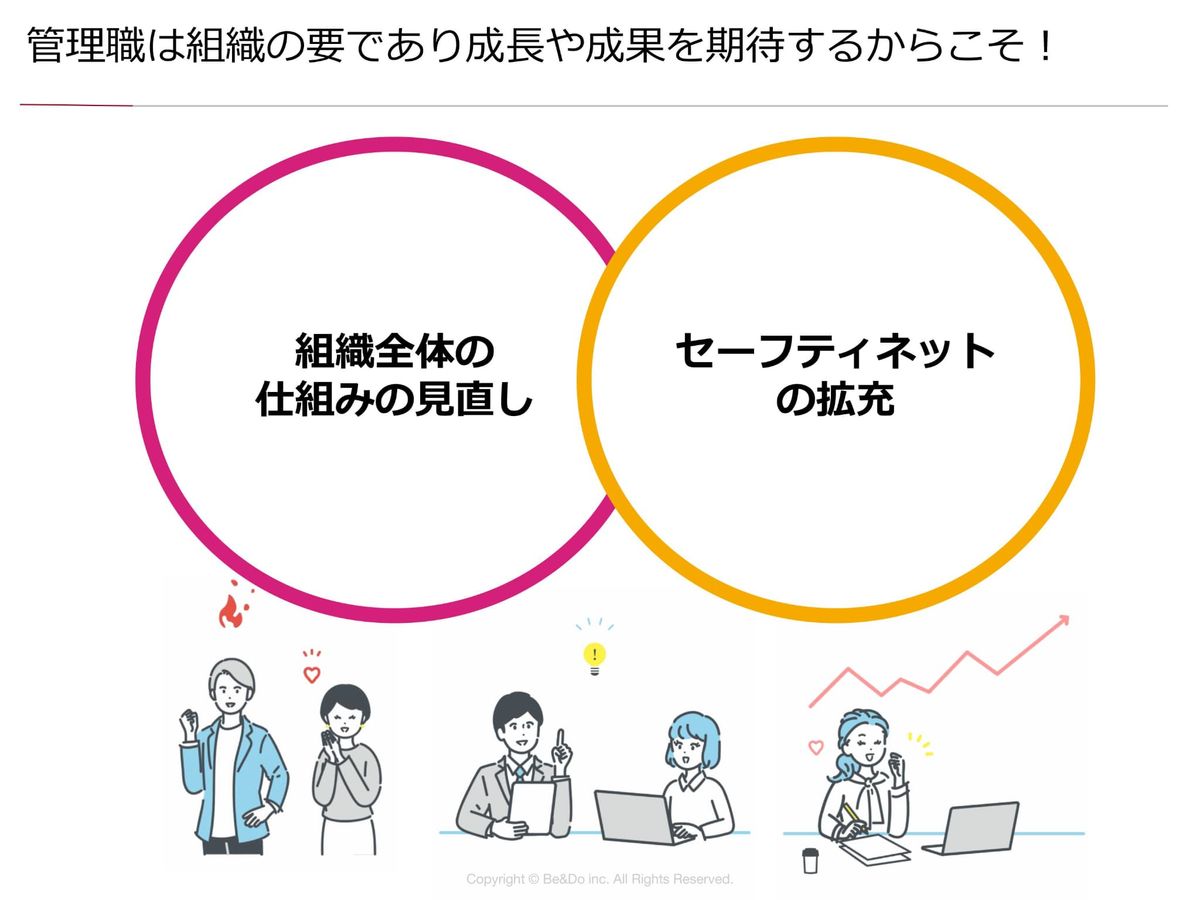

管理職は組織の要であり、成長や成果を期待するからこそ、組織全体の仕組みの見直しもしてほしいんですけれども、もちろん人的なサポートもそうですし、さまざまなツールや仕組みを用いたセーフティネットの拡充も同時にしてほしいなと思います。

職場で管理職に対してどんな関わり方をしているか?

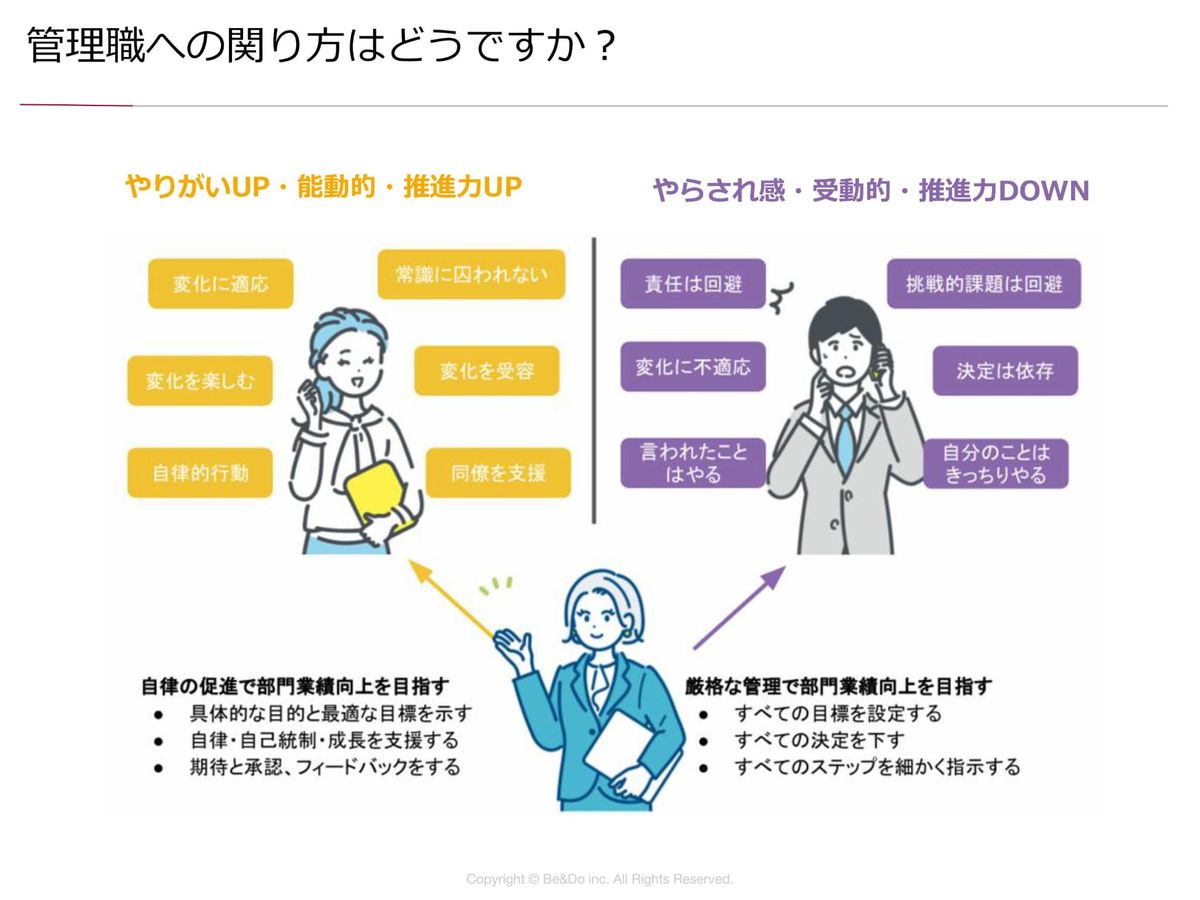

橋本:ということで、「Chapter2」の後半を進めていきます。やりがいを高め、能力を発揮させる具体策について、お話ししていきたいなと思っております。

前半の奥田さんのパートでもありましたように、今の管理職の仕事は非常に大変になってきていると。複雑化、多様化、分散化、少数化、多忙化。困難を極めているからこそ、支援が必要かなと思います。

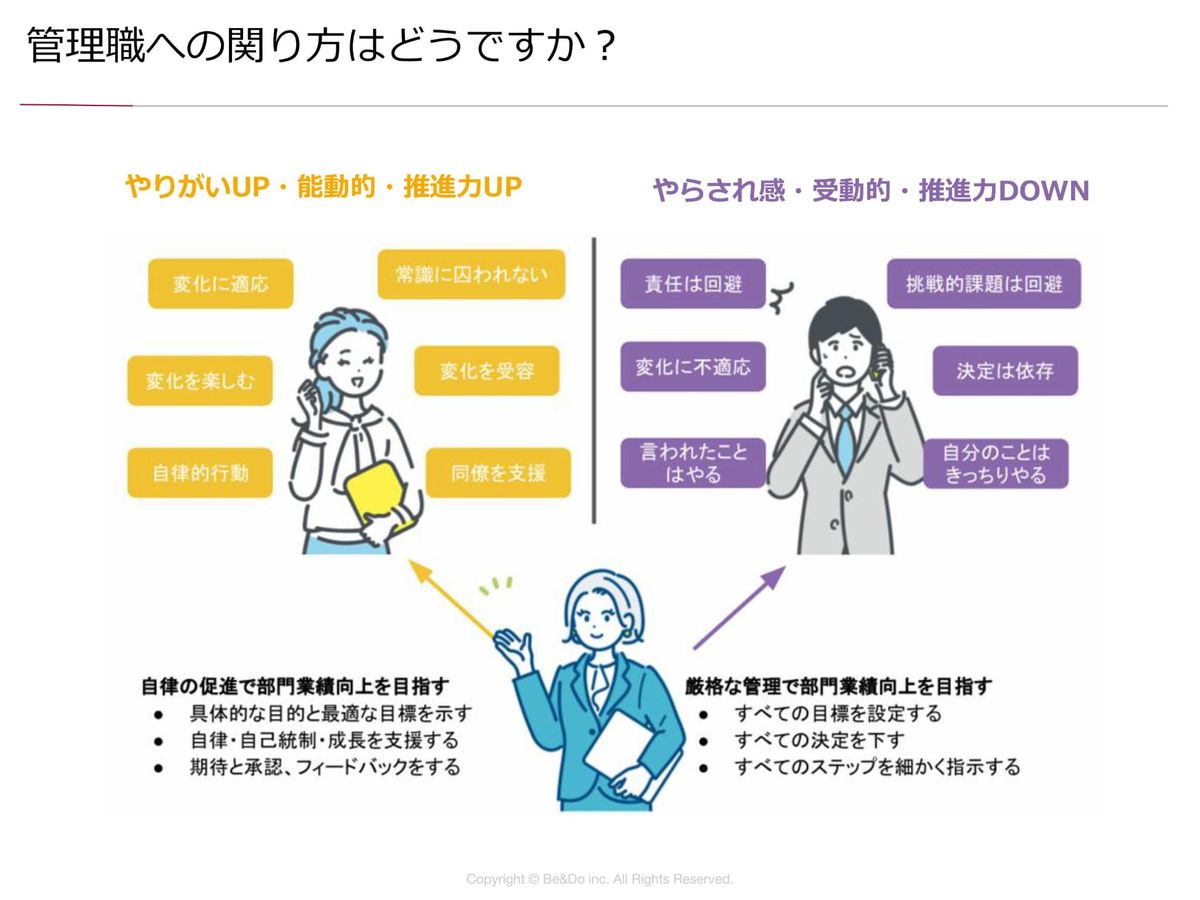

では、みなさんの職場では管理職にどういう関わり方をしていますか? 例えば、右側のちょっとネガティブなほうからいってみましょうか。もしかしたら、すべての目標を決めて、すべての決定を下すというふうに、全ステップを細かく指示するようなやり方をしてしまっていると。要は言われたとおり動く人を登用しているみたいな話もありますよね。

そういう人たちはなかなかやりがいが持てないというのはそのとおりで、やらされ感があると受動的になってしまって、推進力のダウンにもつながるんですよね。もしそういった人が管理職になっていたら、責任は回避するでしょうし、変化に適応できなくなってしまいます。

言われたことはやるし、すごく従順で自分の範囲内のことはしっかりやるんだけれども、何かの決定は依存するし、挑戦的な課題は回避してしまう状況になってしまうわけなんです。もしかしたら、それはさらにその下の部下にも同じようなことが波及している可能性があるので、非常に注意が必要です。

逆に、もちろん最適な目標は具体的に示すんだけれども、自己決定や自己統制といった、自分でコントロールできることを重視して、成長を支援する関わり方をしっかりすると。ポジティブなフィードバックや期待、承認をしっかりと伝えられているかどうかを見直していただきたいです。

これをしっかりやっていると、ご本人のやりがいアップや、能動的に事業に関わるという主体性や推進力の向上にもつながるかなと思います。結果として変化に適応できたり、変化そのものを楽しめるようなポジティブな振る舞いや自律的な行動につながってきます。

ほかの部門や部下を積極的に助けることもできるでしょうし、常識にとらわれないような働き方で、変化も受容できるような非常に自律した存在になっていけると思います。

今はキャリア自律といったこともよく言われていますが、正直、管理職自身が自律していないのに、部下に1on1ミーティングで自律を促せと言われても難しいんですよね。まずここから、やはり要となる管理職の方が大事かなと思います。

PR

PR