広告も購読料もない「ほぼ日刊イトイ新聞」

篠田真貴子氏(以下、篠田):事業の考え方の話をします。ずっと長くやっている中核事業が、ほぼ日刊イトイ新聞というWebサイトとその周辺ですので、これを事例にとりながらお話をしていきます。もう1回このほぼ日刊イトイ新聞トップページを見ていただくと、これはWebメディアなんです。

Webメディアなんですけども、外部の広告がないですよね。普通Webメディアってバナー広告がありますよね。ほぼ日には購読料もないんです。一般的なWebメディアのビジネスモデルは取っていません。

さっき、読み物と商品があると申し上げました。これを見ていただくと、「ああー、まず無料コンテンツで人を集めておいて売るんですね」という順番、リニア(直線的)で考えたくなる方が多いんですけど、そうではない、という主張をちょっとしたいと思います。

あくまでこれは両輪なんですね。なんで両輪と言っているか。これをほぼ日の歴史を振り返りながら説明したいと思います。

創刊日、1998年6月6日のオープンした日のページを見てみましょう。じゃん! 「このページについて今知ってほしいこと」とか。

(スライドをさして)W杯、赤瀬川原平、イッセー尾形、糸井重里、ゲージツ家のクマちゃん、といような方々の文字コンテンツが載っている。ですけど、まったくこう、ビジネスの気配がないんです。

詳しくは、『ほぼ日刊イトイ新聞の本』という黄色い文庫本で、この時期から創業3年くらいの歴史を糸井重里が書いたものがあるので、ご興味あったらそちらを見ていただければと思うのですが、このウェブサイトを始めたきっかけがかなり糸井重里の個人的な動機だったんです。

ずっとコピーライターとして70年代、80年代活躍してきて、90年代に入って経済環境が変わったということもありますし、それによって広告に要請されることが変わったということもある。

同時に糸井重里も40代になっていて、あの業界で当時はその年代になってくるとだんだんこう、先生として祀り上げられ、大企業の顧問的なところに落ち着かせられてしまうような先輩方を見てきたときに、自分は果たしてそれをやりたいのだろうかという、英語で言うところのいわゆるミッドライフクライシス的なところがあって。

その中で、インターネットというものに出会い、スポンサーがいなくても自分がおもしろいと思ったものを直接消費者に届けられる、自分のクリエイティブを、スポンサーがいるいないに関わらず発揮できるところに活路を見出して始めた、と理解しています。

当時はコピーライターとして、あるいはゲームクリエイターとして稼げているから、ここでなにか、というつもりはなかった。ここはむしろ自由な場でありたかったというのが出発点です。

みんなが集まる“銀座通り”をつくる

篠田:これ(ほぼ日刊イトイ新聞)がおかげさまでだんだん人気が出てきて、そうすると糸井もお金になる仕事の時間を減らして、こっちに時間を使うようになると、当然のジレンマが起きるわけですよね。

収入は減る、こっちはおもしろいんだけど金がない。というような状況に1年くらいで陥りました。ただ、その時期ずっと言ってたことがあって、考え方はこうです。

「銀座通りをつくる。そうすれば自動販売機を置いても稼げる」。これがどういうことか、リアルな銀座通りをイメージしていただくと、銀座という場所って、そこに歩いている人は本当に老若男女国籍もさまざまですよね。

はっきり「三越に行きたい」という目的があって行く人もいるし、なんとなくぶらぶらしている人もいる。待ち合わせをしている人もいる。時間つぶしをしている人もいる。でも、人がこれだけ銀座に気持ち良く集まる理由は、銀座がいいところだからですよね。

ここで、ウィンドウに何を出しているかとか、いくらだとか、坪いくらかとかももちろん大事なんですけど、より本質的なのは、この銀座が気持ち良く素敵で安全な場所であり続けることがまず大事なのであって。

そういうふうに考えて、インターネット上にそういう場をずっと維持していれば、そこに人は喜んで集まってきて、その方々といずれなにかができるだろうと考えていました。そうやって「バナー広告やらないの」とか、「講読料とらないんですか」という周りの方々の声が耳に入ってくるんだけど、こういう形で運営していたなかで、ひょんなきっかけからTシャツを販売することになります。

実際にそのページをコピペしてきたんですけども、「お尋ねいたします。メールで返事をください。お客様があんまり少なかったら見送りますが、この写真のTシャツ、お買い上げの意思のある方メールください。」と呼びかけた。1枚2,300円です。呼びかけたら、予想はまあシャレで(ドメイン名にひっかけて)1,101枚と言っていたのが、結果3,400枚。メールでこの数の注文を処理したのかと思うと、ちょっと気が遠くなるんですけど(笑)。

約3,400枚売れまして、それがきっかけで、もしかしたら自分たちが提案した商品を、この銀座通りに集まった人たちが買ってくれるのかもしれない、それで食えるかもしれない、と思って、そこから矢継ぎ早にさまざまな商品を出していった、という自然発生的なところが今の事業になったんです。ちなみにほぼ日手帳は、2001年に4番目に出した商品でした。

広告を入れないことで生まれる自由度

篠田:ここでこうやって「みんなが無料で集まれる場所って言いながら、ものを売るってどういうことだろう」というのを整理したのが、冒頭に紹介した「コンテンツとは」の定義につながります。「読み物も商品もコンテンツ。どちらもアイディアをお客様が楽しめるかたちにして差し出したものである」というふうに考えて、これも銀座通りへ置いていこうというふうにしました。

時代は飛びますが、2012年にポーター賞という賞を当時の東京糸井重里事務所が受賞します。これは、経営学者のマイケル・ポーターさんから賞をいただいているところです。

この時、私はすでに(株式会社ほぼ日に)入社をしていて、ここまでお話ししたかたちで始まったこのビジネスがおもしろいんだけど、これを上手く説明したいなと思って、この特徴はなんだろうって考えて分析して、受賞に至りました。この時に考えた内容を一つ詳しく紹介してみたいと思います。

6年前なので、今思うとちょっと足らないところ、稚拙なところがあるんですけれども。(スライドをさして)左からいきますね。Webメディアとして見た場合、さっき申し上げたように広告収入がありません。講読料がありません。なのに稼いでます。

なぜですかと。特徴としていくつかやっていることがあって。まずスポンサー、広告を入れないことがむしろプラスになります。なんでかというと、コンテンツの内容やかたちが自由になるから。

一般のウェブメディアですと、広告をとるということとセットで、どうしてもターゲティングをします。「30代の男性向けITのウェブメディア」、「40歳の都市生活をしている女性向けのファッションメディア」で、広告をとるんですね。

そうすると、「それ以外のことができない」という制約を同時に生むんですけど、ほぼ日の場合はそれがないために、ここは自由になります。そうすると、例えばあるクリエイター、西田さんにお会いしたとしましょう。ものすごくおもしろい方だし、素晴らしい作品を作っていらっしゃいます。

というときに、この方をほぼ日でご紹介するのにインタビューという形でもいいし、実際に商品を売るというかたちでもいいし、西田さんに先生になってもらってワークショップでもいいわけですよね。「どれがいいんだろう、あるいは全部やっちゃおうか」という自由度がここにあるわけです。

「人はなにがうれしいか」という難題のヒント

篠田:2つ目いきます。無料コンテンツで楽しめます。それから、タイミングを追わない。これもWebメディアでは珍しくて、一般のWebメディアの性質って紙に捉えると、やっぱり新聞、雑誌、あと専門誌に近い。つまり、今だから意味のある情報を出してる。タイミングが大事。速報性が売りのところがほとんどだと思います。

一方で、ほぼ日のコンテンツは紙媒体に例えると本に近いんですね。一人ひとりのユーザーにとって、その人が出逢った時がベストなタイミング、というようなコンテンツをつくっていること。これらが組み合わさって、さまざまなお客様がいらっしゃいます。時期によるんですけれど、ほぼ日のページビューの2割から3割くらいが、一週間前より昔に更新しているコンテンツなんですよね。なので、そういった意味でも多様なお客様がたくさん集まります。

そうすると何が起きるか。さまざまなコンテンツ、さまざまなお客様が集まると、ある種の普遍性、さっきの銀座通り的社会がここに生まれるわけですよ。さらに、「クリエイティブの3つの輪」という私たちのビジネスの価値の生み方、核心だと思ってるんですけれども、これはあとで説明します。

これが3つ組み合わさることで、「人はなにがうれしいか」という、永遠に答えは出ないけど大事な問いへのヒントになる。我々はお客様が何を読んで喜び、どういう商品を喜び、何に反応がないのか、あるいは自分たちは何をつくっていて嬉しいのか、という中からずっとそれを追い求めて、さまざまなコンテンツを出すことができるんですね。

それが共感を呼んで信頼というかたちになり、信頼が高いと、結果的にお客様が払ってもいいと思う価格がかなり高くなるんです。先ほども紹介したほぼ日手帳は、ベーシックなセットでも3,500円します。

LOFTで13年連続で売り上げNo.1と申し上げましたけれども、みなさんLOFTの売り場を思い浮かべていただくとお分かりになると思いますが、完全な平場でほぼ日手帳がここにあったら、そのお向かいにもう他の1,000円以下の手帳売ってるんですよ。

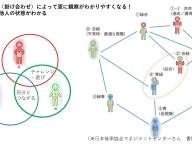

それでも人はほぼ日手帳を買う、という状況を生み出すことができる。それがさっきの長期的な利益ですね。こう繋がってるんです。こういう話をポーター賞の応募時にしました。では、この中の「クリエイティブの3つの輪」をちょっとご説明していこうと思います。こういう絵です。読めますか?

(1番が)動機、2番が実行。3番が集合、3つが繋がっていて外側に社会。これはイメージとしては水路。けっこうばあーって、本当はもうちょっと動的に回っている感じ。なんとなくほわほわと蒸発もしてるんです。

ほぼ日の「クリエイティブの3つの輪」

篠田:どういうことか簡単に説明すると、「動機」はまず自分を起点にして、自分がなにを素敵だと思っているか、おもしろいと思っているか。あるいは、嫌だ、違和感があると思っているところから深堀をしていって、多くの人々が喜ぶもの、あるいはこれはちょっと嫌だなと思うものはなんなのかを深めていくステップですね。

「実行」はそれを起点にして、実際のコンテンツを作っていくところ。取材をしたり、商品の企画をして製造したり。「集合」、ここが実際にお客さんが集まってコンテンツを楽しむ銀座通りです。自分もユーザーの1人になって、「これ、おもしろいね」と言っている、というものなんですね。

これらはすべて社会に開かれていて、社会とも行き来をしています。実は、例えば、ベンチャーでも、歴史が100年以上ある会社だとしても、たぶん創業期の会社の創業者と創業チームって、これをやってたと思うんですよね。はっきり「こういう事業を起こしたいのだ」という動機があって、それをなんらかの方法で実現して、それを喜ぶお客様がいたからこそ、事業が始まるんだと思うんです。

多くの場合、例えば製造業なんかは顕著ですけども、規模を早く大きくしないと採算に乗らないとか、さまざまな都合があって、3つのつながりをブツブツに切り、早い段階で分業します。専門性を求めて、動機ばっかり考える人、実行ばっかりするところ、お客さんの面倒ばっかりみるところと分けていっちゃうんですよね。それに対して私たちは、ここをつないで、常に動的に、有機的に一体化していることをすごく大事にしています。

ちょっと抽象的になったので、少し事例を挙げてお話ししていこうと思うんですね。まず動機のところ。事例としては、我々はこの土鍋を売っています。これは伊賀の江戸時代から続く土楽という窯で作っていただいて、土と作り方が特殊なので、ステーキとかも直火で焼けるくらいの耐熱性があります。

あるいは、ここの福森雅武さんという方は、それこそ白洲正子さんの薫陶も受けましたと。まあ、ウンチクはいろいろ言えるんですけども、だからこの土鍋を売っている、ということではないんです。

一般の私たちの家庭の中で、鍋料理って作る人と食べる人が一緒に食卓を囲めるじゃないですか。他の料理のように、作る人と食べる人が分かれてしまったり、どっちかが上とか下だとか、あとで食べるからお母さん我慢するわ、みたいなことがないんですよね。

それをもっと深く考えていくと、古代から温かい鍋あるいは温かい料理を仲間と囲む、あるいは家族と囲んで食べるのは、たぶん文化歴史を問わず、人間の本源的な喜びに触れるところだと思うんです。

人間の本源的な喜びに触れるコンテンツ

篠田:それ(人間の本源的な喜び)を、現代の私たちの暮らしの中で持っているのが土鍋である、というところまで考えて、この鍋は出しています。実際の販売のコンテンツを見ていただくと、今私が言ったような雑な言い方でなく、もうちょっとこう感じていただけるような商品説明がなされています。

こうした本源的な喜びに根ざした商品である土鍋の中でも、「土楽さんが作るものは美しく、ふだんの料理がごちそうになる。そんな土鍋ですよ」とご案内しています。さっき動機と申し上げたのは、例えば「私がこの水が好きだから、これを売りましょう」とか、そんな浅い話ではないようにしている、ということです。

ほぼ日手帳だけではなくて、多くの商品がロングセラーになっているんですが、たぶん、それがそこそこできている商品なんだと思います。ここまでが動機の話でした。もう1個、集合の話がおもしろいと思っているのでご紹介します。これは具体的な商品というより、我々が実際にやっている活動で説明します。例えば、ユーザーを囲い込まない。Web通販をやっているので、購入者のメールアドレスやご住所、何を買っていらっしゃったか、情報をお預かりしています。

でも、だからって特になにもしないんですよね。ダイレクトメールもたまにお送りしますけども、けっこうおずおずとやっています。なぜかというと、さっきの絵をもう一回出そうかな。(スライドをさして)動機と集合のリンクが大事で、お客さんもそのとき何かの動機があって、ほぼ日の商品を買われた時はここ(動機と集合)が繋がっているんですよね。

だけど、そこでなんらかの方法で囲い込むというのは、もう極端にいうと物理的にですよ、みなさん今日は私の話を聞きにきてくださいましたが、「はい、ここで囲い込みまーす、出ちゃいけません」と言って、私じゃなくて別の方が出てきて関係ない話をきかされる。そこにいたいですか?

いたくないですよね。ユーザーを囲い込むということは、実は究極的にそういうことをやろうとしているんだと私たちは思っていて。つまり、動機と集合のつながりがすごい大事。加えて、ここを常に出て行く人もいるけど、また次の動機をおもしろがって入ってくる人もいる。

そういう自由をお客様にも持っていただかないと、あの銀座通りを維持できないと思っています。それが、あそこの(図の)集合が意味するところなんですね。

提供する価値を決めてから、ステップをつくる

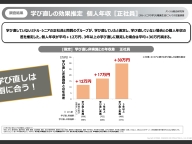

篠田:ここまで説明しましたけど、この理解に私が至るまでたぶん10年かかってます。入社してもうじき10年ですけど。10年前に、私が入社してから、当時もちゃんと儲かってましたので、「なんでなんだろう」って自分なりに考えて、ビジネスモデルの手がかりになりような、なんかうまいフレームワークはないかなっていろいろ試行錯誤したんです。その時にけっこうぴったりくるかもなと思ったのが、昔々のマッキンゼーで教えてもらったvalue delivery systemというものです。

そのもっと前身のフレームワークは、完全に製品を中核にして、「まず製品を作るんじゃ」、そして「実際に生産するんじゃ」「それから売るんじゃ」と。完全に「いわゆるプロダクトアウトだよ」と言っていたのを、私がマッキンゼーにいた2000年頃に、いやいや単に商品というモノが大事なのではなくて、実際お客さんが手に入れたいと思っているのはバリューですよね、価値ですよね、という視点のフレームワークが出てきました。どういう価値を提供するのかを選んで、それを形づくるステップがあって、それをお伝えするんですと。choose / provide / communicateですよ、というフレームワークです。

そこで、ほぼ日がやっていることはこれかなと、糸井重里に説明したんですよ。はじめは「うん?」とか言われたんですけど、説明を重ねたら「わかった!」って言って、「これね、円、つながるの」と言って、円環にして、かつこれを動機・実行・集合って名づけたんですね。

その時は私は、とくに動機と集合がつながったことの意味がぜんぜんわからない。「はあ、丸ですか」みたいな。まあ、確かになんとなくこうやってお客さんが集まってくれたら嬉しいから、また次をやろうかなという気になるよね、くらいのつながりだとしか思ってなかったんですよね。ただ、モデルがなんとなく仮説としてできて、そこから社内のいろんなプロジェクトとこのフレームワークを照合して試し算を何年か続けながら、自分なりの理解を深めていく時期がありました。

ほぼ日は、つくる人と買う人がイコール

篠田:そのなかで、だんだんに気がついたのが、実はさっきの直線のvalue delivery systemとクリエイティブの3つの輪は、もうそもそもの価値観がぜんぜん違うんだということです。どういうことかというと、value delivery systemのほうは、実は暗黙の前提として、「商品を企画する我々 対 them(消費者)」。これはもう別の存在ですよね、というのがまず出発点にあります。

その商品なりサービスが体現するバリューを考えていく際も、実はあくまで他人の都合なんですね。自分とは違う消費者は何を考えているのか。自分の都合とは違う販路、チャネルは何を考えているのか。予算は上司が、などとという事情をさまざまに集めて、なんとかみなさんのご都合が合うように、このバリューをつくるわけです。

その結果、さっきも図が本当に象徴的なんですけど、まず価値を、何を提供するかをchooseしたはるか後に、communicateがくるんですよね。だから、ここで「価値を communicate」と言っていることは、動機の後工程なんですよ。

その結果というか、これを総合すると結局、このvalue delivery systemの営みの目的って、実はよくわからない他者に対して打率を上げるゲームです。それをどうやりますか、ということを考えているわけで、出発点が「us vs them」なために、どうしても価値観の中に「商品をよくわかっている我々 対 よく知らない消費者」というヒエラルキーが入る。

あるいは、逆にチャネルが強い場合も、「チャネルになんとか買っていただかなくちゃいけない我々 対 販路のみなさん」というようなヒエラルキーがどうしても入り込みますし、その結果としてやっぱり大衆操作的になるんです。

それに対して3つの輪が、動機と集合がつながったことの意味はですね、「we」なんです。つくる我々、動機を持つ我々とそれを買う人はイコール。実際それを表す現象として、ほぼ日では社内の社員販売の金額がけっこうすごい。

今日も私も、販売がてら2万円のブラウスを買ってしまったんですけど(笑)。給与天引きになるんですけど、本当に経理の同僚が「篠田さん、今月これ落として大丈夫ですか?」と聞きにくるぐらい買っちゃったことがあるんです(笑)。

さておき「we」、そこ(動機)が繋がっているというのは、そういうことなんです。そうすると、何を価値として提供するかを考えていれば、さっきの土鍋でお話ししたように、私たちの動機を「人なら誰でも喜ぶものはなんですか」というところまで持って行こうとしているんですね。

自分の“井戸”を掘り、顧客の真意とつながる

篠田:あとは、先ほど絵のところで、実は水路のイメージだとお伝えしましたけど、動機と集合って常に作用し合っている。つまり、ここがやっている営みはもともと、私が過去にいたような大企業でも従来の多く企業でもとっている目的だし、他者に対して打率を上げるゲームではなくて、自分を起点に、ある種の普遍を目指す。こういうゲームをやっているわけです。

そこの価値観はあくまで、「私もあなたもみなさんも、みんな同じ人ですよね」というフラットさであり、それは転じて普通の生活者に対するリスペクト、信頼。消費者のみなさん、よくわかっていらっしゃいますよね? というところをすごく信頼した考え方なんですよね。

10年かかって何がわかったかと言うと、ほぼ日がわかりにくいと言われたり、上場準備とか投資家さんとお話しするときに、「わかりにくいですね」って言われる方は、(スライドの左側をさして)ちょっとここのヒエラルキー的なパラダイムのところにいるように思える、ということです。

よくわかってくださる方も大勢いらっしゃいます。その方々は、つまり、右側のフラットなパラダイムを直感的に理解して、そこがほぼ日さんの特徴なのね、ということをわかってくださる。さらに付け加えると、右側の、自分を起点に普遍を目指す、これは別にほぼ日の専売特許じゃないんですよ。

『なぜ、セブンでバイトをすると3カ月で経営学を語れるのか?』という本の著者が(セブン&アイホールディングスの)前会長だった鈴木(敏文)さんなんですけど、その中にあった川モデルと井戸モデルは、もろに動機の話です。「顧客のために」は川モデルです、と。

(スライドをさして)自分がこっちでお客さんが川の向こう岸にいて。

過去の経験や調査データを見て、お客さんはこうなるはずだと思い込んで、川のこっちから向こう岸に玉を投げてますよね。他方、井戸モデルというのは、「顧客のために」じゃなくて「顧客の立場で」ですよと。どういうことかというと、自分の井戸を掘り、顧客の真意を掘り起こす。顧客の井戸と自分の井戸が地下水脈でつながるイメージなんです。こういうことをおっしゃってて、ほぼ日と同じだなと思いました。

周りと違った、自分が「心地いい」と思うものが欲しい

篠田:ここまでお話しした上で、一番最初の会社の自己紹介にあった、「いい時間」とはなんですかと。これは、非常にざっくりですけど、消費というものの歴史を考えたときにヒントがあるかなと、糸井の話をもとに私なりに考えました。さまざまな時代で、実はちょっと半歩先を行ったような消費者が、「本当はこういう消費生活を送りたいんだよね」ということを具現化して、新しいライフスタイルや新しい消費というものが出てきていると思うんですね。

中産階級が初めて出てきた19世紀だったかな、違ったかな。イギリスだったかと本で読んだんですけども、初めて生協ができた。それは、自分で生産するんじゃなくて、大量生産品を消費するようになった中産階級が、当時はまだ勃興期ですから、ボラれまくりの騙されまくりだったことがきっかけなんですね。「これ砂糖でーす」と言ってても中身がぜんぜんスカスカだったりするので、初期の生協が扱ったのはたしか砂糖と小麦粉でしたかね。

「内容が安心できて、価格もぼったくりじゃないものを、消費者の手で確認して仕入れましょう」というところから始まっていました。時代はだいぶぐっと最近になってきて、高度成長期の日本なんかを思い浮かべていただくと、やっぱり提案する価値がその時代の流行、みんなと同じがいい。みんなと同じテレビがほしい、みんなと同じ車がほしい。それはもうナショナルブランド時代でありデパートの時代ですよね。

それが日本でいうとバブル期かそれ以降くらいになってくると、みんなに行き渡った時は、みんなと違うものがよくなってくる。その違いを、他者の目線を基準にして素敵に見せたい。違いを専門知識やうんちくといった価値基準に求める。例えば、ワインであれば、それこそソムリエなんちゃらみたいなお勉強をして、本を暗記してうんちくを語る。それがうれしい。それはそれで素晴らしいことですね。

これ(安心・安全、流行、専門知識・うんちく)は今も全部あるんですよ。それらに加えて、現在は、みんなと違うものがいいという気持ちの向かう先が、かつては専門知識という外から与えられた基準だったのが、現在は「私の心地よさ」を求める動きが出ている。ものすごく主観的なものにドライブされた商品が今の時代。

同じワインでも、そういうウンチクとかどうでもよくて、自分のお気に入りのレストランで飲むハウスワインが美味しい、という楽しみ方。それこそ90年のバブル期にはかなりバカにされたと思うんですけど、今だとまあそれもいいよね、というような価値観になってる感じがしませんか?

それも「いい時間」。「いい時間」って極めて主観的なもの。でも、それを提供する会社でありたいなと思っています。これを全部総合して全部つないでいるのが「人は、なにがうれしいか」ということなんですよね。

無意識のうちについてしまうウソ

篠田:じゃあここから、「人は、なにがうれしいか」。この言葉を……元はこの文章です。

「『ほぼ日』がどうしていくかについては、いつも同じです。「人(=じぶん)がうれしいことって、どういうことか」。とにかくこればっかりを、しつこく考えることです。逆の言い方でもいいんですよ、「じぶん(=人)がうれしいことって、どういうことか」。たぶん、これがぼくらの最大で、唯一の仕事ですから。ー『今日のダーリン』より」

毎日のエッセイの中で、糸井が何年か前に書いたものです。ここからちょっと組織の話にいきます。当然、事業と組織って相互作用で、今お話しした事業を回す組織は、この動機であったりフラットであったり、あるいは普遍性というものを生み出す核になっているわけです。

よく社内で問われるのは「そこに、ウソはないか」。これってものすごく難しくて。本当のウソはダメですよ。当然ですね。でも、それ以外に、知らず知らずのうちに言ってしまうウソというのがあるんです。

分かりやすい例でいくと、文章で、例えば「篠田は驚いてカッと目を見開いた」と書いたとします。本当にカッと目を見開いたのか? と。私がひよっこ編集者だったら、先輩に必ずそれを問われます。本当にカッと目を見開いてないんだったら、それはウソだから、ダメですよ、と。

本当にカッと目を見開いたんだとしても、やっぱりそういう手垢がついたような表現は読み手によってさまざまな解釈ができてしまうので、より適切な表現があるのではないか、というようなアドバイスがくるんです。そういう意味で、ウソはないか。普遍性に迫ろうとするって、例えばこういうことなのかなと思います。

もう一つ大事だなと思うのが、いわゆる優秀な人とか、エースを引っ張ってくれば全体のパフォーマンスが高まる、というのとは、ちょっと違う組織のイメージを持っていることなんですね。メタファーで「小魚の大群」。イワシとか(小さい魚)が1匹1匹は小さいし、明らかなリーダーとかいないんですけど、それが大量に集まると、ちょっとトルネードみたいな迫力が出るじゃないですか。あのイメージです。

乗組員同士の雑談を大切に

篠田:組織のメタファーとして「小魚の大群」とはまた別に、「船」と「乗組員」という言い方もよくします。これは旧来のヒエラルキーとの対比で、ヒエラルキーがピラミッド型だとすると、それをバタッと倒すと、船の舳先みたいな形になるイメージ。

そうするとトップにいた社長はトップじゃなくて船の先頭にいて、行く末を示していくんだけど、船は板子1枚下は地獄。もう運命共同体です。そこに乗っている乗組員は、余計な人なんて1人もいないんだ、と。

見張りをしている人から、食事の支度をする人まで、みんなそれぞれの役割があって、1人として大切じゃない人はいない。そういう組織であろう、というメタファーのイメージです。そうすると、先ほどの動機……つまり個を問う力学と、今お話しした小魚の大群的な組織の一体感を求める力学って、けっこう緊張関係というか、対立する感じがしますよね。

実際、そこは意識的か無意識か分かりませんが、そういう目でみると、結果的にそうした緊張関係を動的に均衡させようとする、さまざまな仕組みがあるなぁと思っています。

まず、個の動機をドライブするほうに作用することとして、さまざまな商品やコンテンツの企画は現場で自然発生することを良しとしています。メンバーも自発的に決まることが多く、そのメンバーの中で業務がほぼ完結できるようにしている。自然発生するコンテンツがあるため、「今、ほぼ日では何の商品を企画中ですか?」と訊かれて、全てリストアップできる人はたぶんいないと思います。

あとですね。チームにノルマのような予算は課してないんです。チームによっては売上や利益に関する目標を掲げる場合もありますが、達成できないからといってペナルティーはありませんし、目標を超えたら「良かったね」と喜びあうことは大いにあるけれど、それでボーナスが増えるということではありません。

やっぱり全体として動機が大事なので、「その商品をいくら売るべし」という都合ありきになっちゃうと、うまく価値を生めないリスクを侵すと思っています。あと、今の事業のサイズ感だと各チームにいちいち、「いくら稼いでね」と言わなくてもマネージできてきた、ということもあります。

人事制度もやっぱり、自己管理、自己裁量、自己評価を中核にしています。あと、雑談が意外に大事で。社内のある日の風景……こういう感じとか。なにかと人が集まっておしゃべりをしている。こういう何気ないおしゃべりの中で、お互いに今、何をおもしろいと思っているのかという話がしやすい。お互いの好みがわかる、であるとか。

仕事の役割という仮面を覆った乗組員ではなくて、動機を持った一個人としての乗組員の集まりであるということが、こういった雑談を楽しむ風土からも見えると思います。

一方、組織の一体感を高める方に作用するものとして、一番大事なのは「水曜ミーティング」といっているものです。毎週水曜日に全員集まって、糸井重里がその時に考えていることを1時間とか1時間半、話すんです。これをずっと続けているんですね。

その時に話題になることは、具体的な企画の振り返りの時もありますけれども、それは少なくて。より抽象度が高い、そもそもの考え方や価値観の話が多いんです。それを毎週毎週、我々は聞き続けることで、「ここで大事にすべきことはなんなのか」というのを、少しずつ理解を深めているんだろうなぁと思います。

週に一度はみんなで給食を囲む

篠田:(スライドをさして)席替え。これは、くじ引きをした時のくじを貼った様子なんですけど、4ヶ月に一度、くじで部署関係なく席を全取っ替えします。そうすると、私が直接ふだんやり取りするチーム、例えば経理ですけれど、もうバラバラなんですよ。ここらへん席替えしたばっかりで、誰がどこにいるのか、私、いまいちまだ把握してないんですね。

業務のラインという意味でいえば非効率なんですけれども、それを超えるプラスがあると思うからやっています。企画が自然発生するときに「誰と組むのがいいんだろう」と思いを巡らせる時、個人的に社内のいろんな人を知っていることがすごく大事。そのプラスが活きてるってみんなが思うから、多少面倒でも席替えが今でも続いてるんだと思いますね。

あと、給食があります。毎週火曜日にいっせいにおいしい給食をいただきます。こういう、一緒に食事をするようなこともとても大事です。このように考えていくと、ある種の属人性をすごく奨励する一方で、組織としての継続性も求めていて、ここのやっぱり相克といいますか、ある幅の中を行ったり来たりしながら続けているのが、ほぼ日の組織の特徴だと思っています。

最後に3分だけ、ちょっと上場の話を。上場準備の責任者は私がやっていましたけれど、やっぱり上場審査って当然、組織の継続性を問うわけです。上場基準の中で「組織の継続性を担保するツールは、これこれこれです」ということをもう先に決めちゃっているんですね。でも、それに対して、ある種の属人性を潰しちゃうと「ほぼ日」ではなくなってしまうので、その間を通訳するのが我々の上場準備の肝だったなと思っています。

「そもそもなんで上場しようと思ったの?」というところなんですけれど、2005年にさかのぼります。その頃から上場したいって言ってたんです。もう10年以上。私が入社した2008年は、CFOを採ろうとしていたのですから、もうその頃には、本気で上場を考えていたんです。

きっかけは前半で申し上げたような歴史で、個人の営みとして始まった「ほぼ日刊イトイ新聞」が、お客様が「毎日楽しみにしてます」と見ていただくようになり、手帳という商品で、それを販売、卸しもするようになって。糸井重里が、「これはもう自分の都合でやめちゃいけないんだ」ということをものすごく深く考えるようになった。

社会に認められる会社になるべく、上場を目指す

篠田:一般の私たちで言えば、今だとソーシャルメディア……FacebookとかTwitterって、気が乗ればやるし、止めてもいいじゃないですか。誰も気にしないじゃないですか。どちらかと言えばそういうのに近い状態だったWEBサイトが、そうではない。

「お客様のものになった」という意識があって、自分の都合で止められないんだとすると、むしろ、ちゃんと続けられるような体制と仕組みを作らないといけないな、と糸井が思ったのがきっかけです。糸井の周りには上場企業の経営者の方も、個人的な友人として何人かいたので、その方たちの意見も聞きながら、「上場というのは真剣に考えるべきだろう」となったんです。

もう一つ、大きな転機がありました。2011年の東日本大震災です。震災前の「ほぼ日」は「ほぼ日手帳」も30万部とか売れてましたし、固定の読者もたくさんいてくださって、ある小さい経済圏ではありますが、ごきげんに循環していたんです。それはそれでバランスが良かったんですよね。

一方、コンテンツとしては、わりとユーモアとか生活感を中心にしていて、いわゆる社会性があるテーマはそんなに扱ってきませんでした。これが3月11日があって、東京も揺れて。私たちは本当に、たまたま東北だっただけで自分たちだったかもしれない、ということを痛切に感じました。

だからこそ、本当に自分たちが(東北の)助けになることをしたいと思って、何ができるかと探っていったんですけども、あまりに自分たちが非力である、と思い知るんですよね。できることがあまりに少ない。

その自分たちの力の弱さ、足りないと本当に思ったこと、それから世の中の雰囲気としても、「ほぼ日」にある種の社会性を読者が求めて下さるようになった。こういったあたりから、本当の意味の社会性、ちゃんと社会に認められ、世の中の役に立って、健全な成長をしていくということは、必要だな。自分たちがやるべきだと、本気で思うようになったきっかけがこのタイミングでした。

一方、私個人は、ちょっとその理解に至るまでに別のルートを通っていまして。2008年に入社するんですけど、入社時に「実は上場を考えてるんだよね」と糸井に言われて「やめたほうがいいです!」って言って。内定したんで、(上場は)やめてもいいのかなと思いながら、ほぼ日に入りました(笑)。

糸井重里がいなくなっても会社を続けるために

篠田:実はポーター賞に応募したのも、「上場じゃなくても、経営者として会社として承認を得られたら、OKかな?」というちょっと仮説があって、それを試しにいったんですけど、ぜんぜん違ったんですよね。その辺からだんだん、申し上げたような理解に至り。

かつ、社会から承認を得るというのは、私にとっては別の意味合いが生まれてきました。生まれてきたというか、やっと気がついたという感じですね。一般の上場されてる会社は、みなさん創業時は無名ですよね? まず社会に認められるのは、そこのプロダクトです。プロダクトがだんだん受け入れられていって「あぁ、それを作っているなんとかっていう会社ね」っていうところまで認められるケースもあります。

経営者は普通、ずっと無名です。上場というタイミングで、まず会社の社会的信任が得られて、それをきっかけに資金調達ができる。もしかしたらそれを機に経営者の方も社会的信用を得られるかもしれない。こういう順序です。「ほぼ日」は、まったく逆なんです。

まず、経営者、創業者がむちゃくちゃ有名で、かつ社会的信用もしっかりあって。その人が作った会社は、どうしても構造上(経営者)本人の信用の上にちょこっと乗っているだけなんですよね。極論すると、我々が会社としてなにをやっても、「糸井重里さん、素晴らしいですね」になるんですよ。

ただ、目標として……自分(糸井重里)がいなくなっても続けたいわけですから、この構造から脱却して、会社として社会的承認を得て、会社として信用を蓄積するところにいかないと、なにをやっても、糸井重里がこの世から卒業したと同時に、会社も事実上、社会から無くなっちゃう。

放っておいたら、事実上、社会から消えることになるかも、ということに、遅ればせながら気がついて、それを打破する方法として、上場が一番効率が良いなと思ったんですね。必ず、毎四半期ごとに業績をお伝えするというかたちで、社会に会社の存在をお伝えする機会をいただける。

日々刻々、価格がつく……株価がつくというかたちで、会社としての評価を得られる。もちろんそこにはコストもあるし、それによっていろんな制約がありますよ、という忠告もいただいてますけれど、私たちにとってはそれを上回るプラスがあると思ったのが、上場のきっかけでした。